NOTA METODOLÓGICA

A partir de distintas olas de las Encuestas Nacionales de Salud y las Encuestas Europeas de Salud en España, se procedió a estudiar la evolución de la adopción de distintas prácticas relacionadas con la salud, algunas condiciones crónicas, la buena salud autopercibida y las limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria (AVD) debido a problemas de salud. Se utilizó la clase social ocupacional y el nivel de estudios como indicadores de la posición socioeconómica de las personas entrevistadas. Los análisis se realizaron mediante modelos de regresión logística, considerando el año de la encuesta a fin de estudiar la evolución de las inequidades en salud en el periodo 2003-2020. Mediante este análisis se puede explorar si las diferencias entre los distintos grupos socioeconómicos están aumentando o disminuyendo de forma significativa tanto en Andalucía como en el resto de España.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

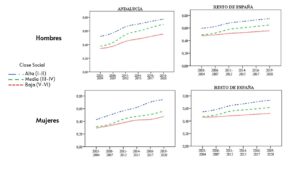

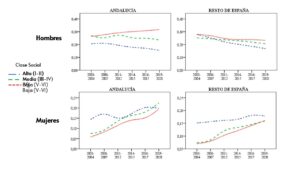

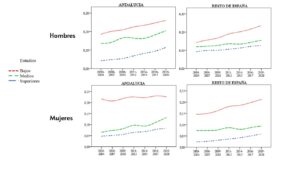

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO LIBRE (GRÁFICOS 1.1 Y 1.2.)

Existen diferencias significativas en la realización de actividad física en el tiempo libre según la clase social entre los hombres de 50 o más años. Estas diferencias son más pronunciadas en el caso de la población andaluza que en el resto de la población española. A pesar de que parece existir una tendencia ascendente en la probabilidad de que los hombres realicen actividad física en su tiempo libre, las diferencias según la clase social se mantienen constantes a lo largo del tiempo en el caso de Andalucía. En el caso del resto de la población española, aunque las diferencias eran menores de partida, se está produciendo un incremento significativo de las mismas. Concretamente, las clases medias y altas parecen aumentar la probabilidad de realizar actividad física en el tiempo libre, a la vez que en las clases bajas dicha probabilidad permanece constante en el periodo analizado. En el caso de las mujeres, igualmente se aprecia que las que pertenecen a clases altas tienen mayor probabilidad de realizar actividad física en su tiempo libre, incrementándose dichas diferencias de forma significativa desde 2003 hasta 2020 tanto para la población andaluza como para la población del resto de España. Aunque a medida que desciende el nivel educativo los hombres realizan menos actividad física, las tendencias muestran que en Andalucía parece que desde 2003 a 2020 se están reduciendo tales diferencias, permaneciendo constantes para la población masculina del resto de España. Las diferencias existentes por nivel de estudios entre las mujeres no parecen estar reduciéndose de la misma forma que entre los hombres en Andalucía, incrementándose de forma significativa para las mujeres del resto de España en el periodo analizado.

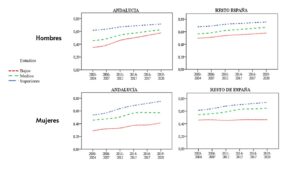

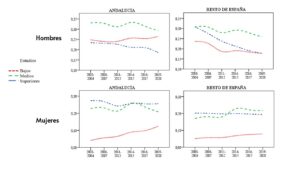

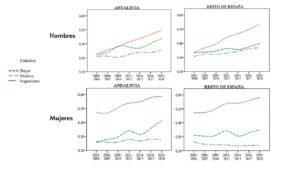

DIETA SALUDABLE (GRÁFICOS 2.1 Y 2.2.)

En la población masculina de Andalucía parece haber aumentando la probabilidad de adoptar una dieta saludable, excepto entre quienes pertenecen a las clases medias, dicha tendencia se aprecia particularmente entre los hombres de clase social alta. En cambio, en la población masculina del resto de España parece existir una tendencia hacia una menor probabilidad de adoptar una dieta saludable. En el caso de las mujeres andaluzas los resultados no permiten confirmar la existencia de ninguna tendencia significativa según la clase social. Sin embargo, para el conjunto de las mujeres del resto de España la probabilidad de adoptar una dieta saludable está disminuyendo de forma significativa. Se aprecia un incremento de las diferencias educativas en la adopción de una dieta saludable entre las mujeres de Andalucía, ya que la probabilidad ha aumentado para las mujeres con estudios superiores a la vez que ha disminuido entre las que poseen estudios bajos en el periodo 2011-2020.

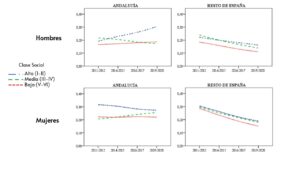

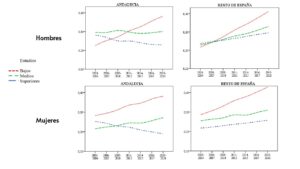

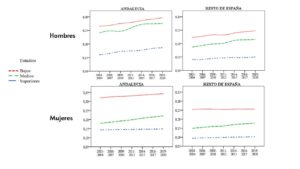

TABAQUISMO (GRÁFICOS 3.1 Y 3.2.)

Entre la población masculina parece existir una tendencia que apunta a una disminución más intensa de la prevalencia de tabaquismo en las clases altas y medias, lo cual hace que emerjan diferencias significativas según la clase social en el periodo 2003-2020. En el caso de las mujeres, la tendencia apunta a aumentos significativos de la prevalencia entre las mujeres de clases medias y bajas. Aunque la prevalencia de tabaquismo en nuestro país ha sido más alta entre las mujeres con estudios superiores en el pasado, la tendencia muestra que existe un aumento significativo de dicha prevalencia entre las mujeres andaluzas con estudios bajos y entre la población femenina con estudios medios o bajos en el resto de España.

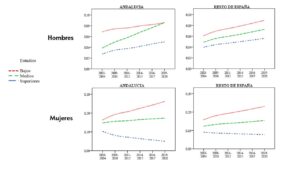

PREVALENCIA DE MORBILIDAD CRÓNICA (GRÁFICOS 4-8)

Utilizando las preguntas sobre el diagnóstico por parte de un médico de distintas condiciones de morbilidad crónicas incluidas en las diferentes olas de la Encuesta Nacional de Salud y la Encuesta Europea de Salud en España, se procedió a explorar la evolución de las inequidades, según el nivel de estudios, en la prevalencia de colesterol, depresión crónica, diabetes, hipertensión y obesidad.

La probabilidad de tener diagnosticado colesterol alto es significativamente mayor entre los hombres con estudios bajos comparados con aquellos que han alcanzado estudios superiores. Aunque estas diferencias se observan tanto en Andalucía como en el resto de España, son más acusadas entre la población andaluza de hombres mayores de 50 años. Las diferencias en la prevalencia de colesterol están incrementándose entre las personas con edad madura y avanzada de estudios bajos, siendo dicho incremento más intenso ente la población andaluza que entre la del resto del país. Ello se traduce en un aumento de la inequidad socioeconómica en la prevalencia de colesterol alto en el periodo 2003-2020 (Gráfico 4).

En el gráfico 5 se aprecia un incremento de las diferencias en la probabilidad de padecer depresión crónica entre las mujeres con estudios bajos comparadas con las de estudios superiores. Dicho incremento se traduce en un aumento de las desigualdades educativas en la depresión crónica entre la población femenina. Para la población masculina no se aprecian tendencias significativas, lo que sugiere que las inequidades según el nivel de estudios en la depresión crónica han permanecido constantes en el periodo 2003-2020 para los hombres en edades maduras y avanzadas.

Si observamos la prevalencia de diabetes en el gráfico 6, se puede constatar la existencia de importantes diferencias según el nivel educativo de la población, con un aumento significativo de la prevalencia entre las personas mayores con estudios bajos. Dichas inequidades persisten a lo largo del periodo estudiado, no apreciándose alteraciones significativas.

Respecto al diagnóstico de hipertensión (Gráfico 7), se aprecia un ligero incremento de las disparidades según el nivel de estudios que sólo es estadísticamente significativo para la población del resto de España. Existe la posibilidad de que en Andalucía el menor tamaño muestral esté condicionando la posibilidad de observar este aumento significativo de las diferencias en la hipertensión según el nivel de estudios. También es destacable que las desigualdades educativas en la hipertensión son sensiblemente mayores entre las mujeres.

Respecto a la prevalencia de obesidad (Gráfico 8), existen importantes diferencias por nivel educativo, siendo estas más intensas entre la población femenina comparada con la masculina. Este gradiente educativo en la obesidad se ha mantenido prácticamente inalterable desde 2003 hasta 2020 en edades maduras y longevas.

BUENA SALUD AUTOPERCIBIDA (GRÁFICO 9)

Los resultados muestran que existe un claro gradiente en la prevalencia de la buena salud según el nivel de estudios, ya que las personas de estudios bajos y medios tienen menos probabilidad de declarar que poseen buena salud comparadas con las de estudios superiores. En el caso de los hombres, los resultados indican que dichas diferencias se reducen de forma significativa en Andalucía entre 2003 y 2020, ya que parece aumentar la prevalencia de la buena salud de forma más intensa entre los hombres con estudios bajos. Sin embargo, en el resto del país no se observan tendencias significativas, lo que indica que las inequidades en la salud auto percibida permanecen inalterables en el periodo de estudio. En el caso de las mujeres tales inequidades también permanecen constantes tanto en España como en Andalucía.

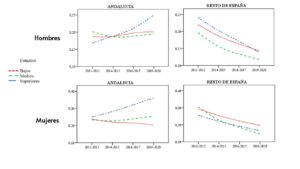

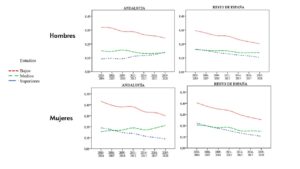

LIMITACIONES AVD (GRÁFICO 10)

En cuanto a las limitaciones para realizar las actividades de la vida cotidiana (AVD), también se constata la existencia de diferencias significativas según el nivel de estudios. Se puede observar que en Andalucía se ha producido cierta reducción de dichas diferencias entre los hombres que poseen estudios bajos comparados con quienes tienen estudios superiores. En el resto de España estas diferencias permanecen constantes dentro de una tendencia generalizada a la disminución de la probabilidad de sufrir este tipo de limitaciones por parte de la población masculina de 50 o más años. En el caso de las mujeres, podemos afirmar que las diferencias entre las que han alcanzado estudios superiores y bajos persisten inalterables en el tiempo, a la vez que existe una tendencia generalizada hacia una disminución significativa de la probabilidad de sufrir este tipo de limitaciones tanto en Andalucía como en el resto del país. Sin embargo, llama la atención que entre las mujeres con estudios medios se ha producido una tendencia hacia el aumento significativo de las limitaciones AVD. Este aumento significativo entre las mujeres con estudios medios parece más intenso en el caso de Andalucía que en el resto de España, lo cual se traduce en un aumento de las diferencias existentes entre este grupo respecto a las mujeres con estudios superiores durante el periodo estudiado.