De Perú y Nueva Granada. Lienzos enrollables americanos en las Carmelitas Descalzas de Antequera

From Peru and New Granada. American Rolling Canvases in the Discalced Carmelites of Antequera

Mario Segovia Portillo

Universidad de Granada, España

Recibido: 20/05/2024 | Aceptado: 02/09/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

Este artículo se centra en el estudio de una tipología pictórica escasamente estudiada, los conocidos como lienzos enrollables o de estuche. Para ello presentamos tres ejemplos localizados en el convento de Carmelitas Descalzas de Antequera (Málaga), provenientes de diferentes virreinatos americanos, concretamente de Perú y Nueva Granada. Dos de ellos se corresponden con los retratos oficiales de dos indianos malagueños, Juan José de Villaluenga y Marfil y José de Carrión y Marfil; mientras que el último es un lienzo devocional en el que se representa la imagen de san José con el Niño Jesús. Además, para enriquecer y ampliar el campo de estudio mencionamos otros lienzos enrollables encontrados en la ciudad de Antequera que atribuimos a talleres andaluces. |

Tornaviaje Lienzos enrollables Pintura virreinal Siglo XVIII Antequera Málaga |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

This article focuses on the study of a pictorial typology that has rarely been studied, those known as roll-up or case canvases. To this end, we present three examples located in the convent of Discalced Carmelites of Antequera (Malaga), coming from different American viceroyalties, specifically from Peru and New Granada. Two of them correspond to the official portraits of two Indians from Malaga; Juan José de Villaluenga y Marfil and José de Carrión y Marfil, while the last is a devotional canvas in which the image of Saint Joseph with the Child Jesus is represented. Furthermore, to enrich and expand the field of study we mention other rolling canvases found in the city of Antequera that we attribute to Andalusian workshops. |

Return-journey Roll-up or Case Canvases Viceregal Painting 18th Century Antequera Malaga |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Segovia Portillo, Mario. “De Perú y Nueva Granada. Lienzos enrollables americanos en las Carmelitas Descalzas de Antequera.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024): 90-111. https://doi.org/10.46661/atrio.10575.

© 2024 Mario Segovia Portillo. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Introducción

El estudio de los conocidos como lienzos enrollables o de estuche es un tema al que se le está prestando una mayor atención historiográfica en los últimos años, no obstante, ofrece todavía interrogantes por despejar y obras que poner en valor entre la comunidad científica. Si bien contamos con numerosas pinturas que responden a esta naturaleza tipológica, las investigaciones sobre las mismas no son especialmente abundantes. En este sentido, debemos de mencionar la publicación de Bruquetas Galán en la que se analiza uno de estos casos localizado en el Museo de América de Madrid, concretamente el lienzo de Nuestra Señora del Monte Farelo[1]. También Luisa Elena Alcalá examinó una de estas singulares pinturas, en la que se representa ahora un tema no religioso sino de historia natural, como es el Árbol de Ahuahuate procedente de la colección del Cardenal Lorenzana, conservada en el Instituto El Greco de Toledo[2]. Esto, junto a las pinturas de castas como, por ejemplo, De español y morisca albina, pintada por Miguel Cabrera localizada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, o los retratos que en este trabajo presentaremos, nos lleva a entender que estamos ante un formato no asociado a un determinado género pictórico en concreto.

Debemos mencionar también que este tipo de piezas no se identifican con una zona geográfica determinada, sino que podemos rastrear ejemplos por España, Portugal, Filipinas y en el continente americano desde California hasta Chile. Como sugiere Alcalá en su investigación sobre la ya citada obra conservada en el Instituto El Greco de Toledo, se desconoce exactamente cuándo se comienza a emplear esta tipología en los virreinatos americanos, no obstante, parece evidente que su popularización debió de producirse durante el siglo XVIII, ya que la mayoría de los ejemplares conservados se corresponden con este arco cronológico, como es también el caso de los ejemplos que presentamos en esta investigación.

Además de las anteriores publicaciones, en relación al análisis de esta tipología pictórica en los territorios de ultramar, resulta obligado mencionar los artículos “Case Study of The Divine Shepherdess Painting” de Megan Crouch y “El concepto de distancia en el estudio del arte virreinal” de Luisa Elena Alcalá, en los cuales se incluye un epígrafe específico destinado a tratar estos particulares lienzos enrollables. En estos se pone de manifiesto cómo esta modalidad surgió probablemente para satisfacer necesidades ocasionadas por la distancia y la movilidad[3]. Precisamente dos de los lienzos que presentamos son los retratos oficiales de dos destacados indianos que se desplazaron en varias ocasiones por el territorio americano hasta llegar de nuevo a España. Bien viajaran estos lienzos junto a ellos, o bien se enviaran tras su realización, el factor de la movilidad justifica por completo esta solución tipológica.

El origen de este tipo de lienzos viajeros, según apuntan investigaciones como la de Ruiz Gutiérrez, podemos rastrearlo en la influencia del arte oriental en Occidente gracias a los intercambios culturales propiciados tras el contacto entre ambos territorios. Su origen puede ser rastreado en China, donde los denominados “kakemonos” alcanzaron un auge destacado durante el periodo de la dinastía Tang (618-907 d. C.). Más tarde se estableció su utilización en Japón, a modo de pintura colgante vertical sobre papel o seda, montada sobre unos rodillos que ofrecían rigidez y permitían un fácil trasporte. Con rapidez algunos de estos ejemplares se popularizaron en Europa tras los primeros contactos luso-hispanos con Japón, apareciendo pinturas de temática cristiana a modo de kakemonos japoneses, como ilustra el ejemplar del museo de los 26 mártires de Nagasaki, en Japón. Esta es una pieza única, realizada a principios del siglo XVII por el taller de Giovanni Niccolo, donde se representa a la Virgen de las Nieves a modo de una Madonna italiana[4].

Los lienzos enrollables americanos de las Carmelitas Descalzas de Antequera

En el convento de las Carmelitas Descalzas de Antequera (Málaga)[5] localizamos varias de estas pinturas, las cuales poseen la particularidad de haber sido realizadas en dos virreinatos americanos diferentes. Concretamente en Perú y Nueva Granada, quedando constatado que estamos ante un recurso pictórico ampliamente extendido y no asociado a un lugar de producción concreto. Dos de ellos son los retratos oficiales de Juan José de Villaluenga y Marfil y José de Carrión y Marfil, ambos localizados en la sacristía de esta iglesia conventual[6]. El primero sigue las características de este tipo de retratos oficiales realizados en el virreinato del Perú, mientras que el segundo responde a las del virreinato de Nueva Granada, territorios en los que estos personajes desarrollaron su labor profesional hasta que regresaron de nuevo a España.

Y es que precisamente junto a las donaciones que llegaron desde América como piezas de platería, lienzos devocionales, mobiliario, entre otros diversos objetos, los indianos también acostumbraron a enviar sus propios retratos. La finalidad no era otra que la de ser colgados en los templos a los que patrocinaron o con los que tuvieron algún tipo de relación –como es nuestro caso–, o para que se exhibieran en sus casas familiares como representación del linaje familiar. Se trata de un tipo de pintura de carácter demostrativo que bebe de la tradición del retrato áulico barroco. En la mayoría de los casos se presenta al retratado sobre un fondo de cortinajes, de cuerpo entero, en posición de tres cuartos y cercano a un escritorio en el que se encuentran los símbolos de su dignidad, es decir, útiles de escritura como las escribanías u ornamentos litúrgicos, dependiendo del oficio que desempeñaba en la sociedad virreinal. Además, no faltarán las cartelas en las que se detallan los puestos que ocupó en la sociedad americana[7].

Un último ejemplo llegado también desde América se haya en este mismo convento, pero ahora con un carácter religioso-devocional y localizado en el interior de la clausura. Se trata de una pintura en la que se representa a San José con el Niño Jesús, realizada con mucha seguridad por un pintor quiteño durante la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como demuestran sus estrechas similitudes con otras pinturas de esta misma escuela.

Retrato de Juan José de Villaluenga y Marfil

La primera de las obras que analizaremos se encuentra en la sacristía del mencionado convento carmelita de Antequera. Se trata del retrato oficial de Juan José de Villaluenga y Marfil (Fig. 1), el cual cuenta con unas dimensiones de 1,85 x 1,35 metros. Juan José nace en 1748 en la villa de Iznate –dependiente de la ciudad de Vélez-Málaga–, hijo de Juan Félix de Villaluenga, natural de Haro en la diócesis de Calahorra y escribano del número en Vélez Málaga, y de Mariana Marfil de Lagos y Ríos, natural de Benamocarra, diócesis de Málaga. Juan Félix en un primer momento se casó con Ana María de Aguirre, no obstante, al quedar viudo contrajo matrimonio en segundas nupcias con Mariana Marfil en la villa de Benamocarra en 1745. De este matrimonio nació el 5 de enero Juan José de Villaluenga en Iznate, no obstante, fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga el 12 de enero de 1748[8]. Cabría hacer mención también a otros familiares directos como su hermana Mariana Villaluenga y Marfil, su media hermana María del Carmen Villaluenga y Aguirre –hija del primer matrimonio de su padre Juan Félix con Ana María de Aguirre–, y un tío llamado Jacinto Marfil de Lagos y de los Ríos[9].

Fig. 1. Anónimo limeño, Juan José de Villaluenga y Marfil, h. 1781-1784. Óleo sobre lienzo enrollable. Sacristía de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

Villaluenga en 1763 entró en la Real Academia de San José para profesores de Leyes en Alcalá, posteriormente obtuvo el grado de bachiller en Cánones en la Universidad de Alcalá en 1767 y también asistió a la Universidad de Toledo[10]. En 1767 realizó su pasantía con Pedro Fernando de Vilches, quien pasó a servir como fiscal del Concejo de Órdenes. El Consejo Real lo recibió como abogado en 1771. Posteriormente obtuvo el nombramiento como protector de los Indios de la Audiencia de Quito el 24 de julio de 1773, asimismo, fue nombrado fiscal del Crimen en 1776. Aunque posteriormente se trasladó hasta Lima para sustituir a Joaquín de Galdeano como fiscal del Crimen en 1781, regresó de nuevo a Quito debido a su nombramiento para reemplazar a José García León y Pizarro como regente, presidente y superintendente general, en el cual sirvió del 4 de mayo de 1784 hasta 1790. Respecto a su matrimonio, Villaluenga se casó en 1784 con Josefa Pizarro, hija del primer regente de Quito, José García León y Pizarro, a quien sustituyó[11].

Durante esta etapa, ocupando el cargo de vigésimo sexto presidente de Quito, dedicó especial atención a los trabajos públicos de las calles de Quito. En este sentido, llevó a cabo la labor de pavimentado de las calles, creó jardines públicos y edificó un hostal para huérfanos e inválidos. Resulta curioso añadir que fue un gran admirador de la fiesta taurina, mandando a construir en lo que era la plaza de la Casa del Matadero lo que podemos denominar como la primera plaza de toros de Ecuador[12]. Sobre este personaje, González Suárez en su Historia General de la República del Ecuador (1891) nos transmite lo siguiente:

El nuevo Presidente era ilustrado y estaba deseoso de adquirir méritos haciendo obras que redundaran en beneficio de los pueblos confiados a su dirección y autoridad. Villaluenga fue quien mandó empedrar todas las calles de la ciudad; pues, hasta esa época, no lo estaban sino las del centro; hizo que se blanquearan las paredes exteriores de todas las casas y estableció carretas urbanas destinadas a recoger la basura y servir para el aseo de la población. Varón de ánimo generoso, discurrió también formar paseos públicos, donde los vecinos gozaran de honesto recreo y esparcimiento; y, de acuerdo con el Cabildo Civil de Quito, plantó la primera Alameda y el primer jardín público que hubo en esta capital[13].

Posteriormente en 1789, fue nombrado para sustituir a Juan Antonio Uruñuela Aransay como regente del tribunal en Guatemala, y ocho días más tarde recibió honores del Consejo de Indias. Incluso en 1791 fue distinguido como caballero de la Orden de Carlos III. Tres años más tarde de esta distinción obtuvo el más alto ascenso al Consejo de Indias como ministro togado, cargo que fue fomentado por su suegro, José García León y Pizarro. Para finalizar este apartado biográfico, debemos de apuntar que regresó a la península, llegando a la ciudad de Cádiz a mediados de marzo de 1796 y poco después asumió su puesto, el cual ocupó hasta su jubilación con dos tercios de salario el 16 de mayo de 1800[14].

Centrándonos en el lienzo, se presenta a Juan José de Villaluenga y Marfil en posición de tres cuartos mirando hacia la derecha, vestido según la moda del momento, con larga casaca, chupa y calzón, todas estas en tonalidad oscura mientras que la chorrera y medias se presentan del habitual tono blanco[15]. Asimismo, hace gala de importantes distinciones como la gran cruz de la orden de Carlos III en el pectoral y la banda con dos franjas amarillas y central blanca culminada con la cruz de la orden de Isabel la Católica. La escena se deja ver a partir de un cortinaje situado en el lateral izquierdo, siguiendo el tradicional modelo de retrato áulico barroco.

Juan José se halla en el interior de su despacho con un fondo amueblado a partir de una gran estantería de libros, hecho que indica su condición de hombre cultivado en el saber. A la derecha, tras el personaje, se localiza un escritorio con una destacada escribanía de plata, acompañante habitual de los personajes letrados. La forma de disponer al retratado con todos estos recursos, composición, tonalidad, entre otras cuestiones se encuentra en correspondencia con otros retratos de la escuela limeña de pintura. Pensemos en los retratos de Pedro José Bravo realizado por José Joaquín Bermejo en 1778, o el de Pedro Peralta Barnuevo pintado por Cristóbal de Aguilar en 1751[16]. Por lo tanto, con mucha seguridad este retrato fue realizado durante la estancia de Villaluenga en Lima, entre los años 1781 y 1784, lapso temporal en que desempeñó el cargo de fiscal del Crimen en la capital del virreinato del Perú.

Un aspecto interesante es la decoración del suelo a partir de un entramado textil en zigzag en el que se alternan tonos negros, rojizos y blancos. Teniendo en cuenta que nos encontramos en territorio peruano, todo parece apuntar que se trata de una alfombra de textil de cumbi. En relación al origen de este tipo de textil, durante el incanato se confeccionaban dos tipos de telas, una de factura más tosca para el pueblo llano, que se conoce como abasca, y otra más refinada para las élites, denominada cumbi. Esta versión más fina era realizada a partir de fibras camelotadas nativas —de llama, vicuña y alpaca— y siguió produciéndose durante la llegada de los españoles, aunque adaptándose a nuevos diseños decorativos[17]. La presencia de esta gran alfombra de cumbi peruano nos recuerda al retrato de Constanza de Luxán, localizado en la antigua iglesia de los jesuitas de Orduña (Vizcaya), y que, como en nuestro retrato, es un elemento que evidencia la identidad mestiza de su propietario.

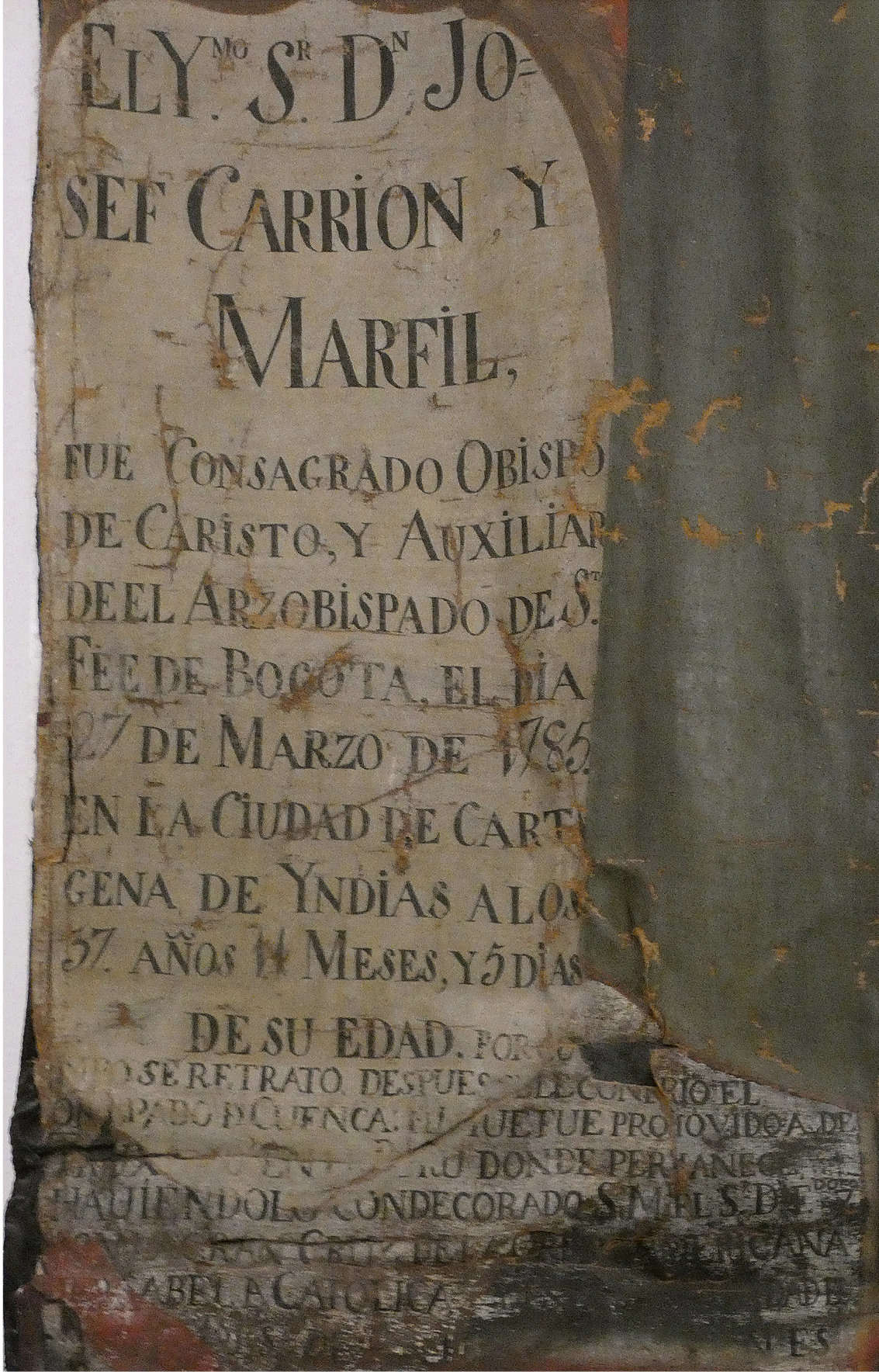

Asimismo, en los ángulos inferiores se dibujan dos cartelas en las que se detallan los aspectos biográficos más importantes del personaje. Precisamente la información que transmiten nos hace pensar que fueron modificadas en una fecha posterior a la realización de la obra. Desgraciadamente el deficiente estado de conservación no permite leer la totalidad del texto. En la primera (Fig. 2), situada a la izquierda, se puede leer lo siguiente: “EL SR. DN. JUAN DE VILLALUENGA Y MARFIL NATURAL DE VÉLEZ-MÁLAGA CA(…)O PENSIONADO (…) DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOL 3º FUE ELEGIDO POR SU MAJESTAD FISCAL PROTECTOR GENERAL D INDIAS DE LA REAL AUDIENCIA Y REINO DE QUITO EN EL PERU EN JULIO DE 1773 PROMOVIDO A FISCAL DE LA DE LIMA SIRVIO (…) DE PRESIDENT(…) COMANDANTE GENERAL DE LAS ARMAS Y (…)”.

Fig. 2. Anónimo limeño, Juan José de Villaluenga y Marfil (detalle), h. 1781-1784. Óleo sobre lienzo enrollable. Sacristía de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

Por otro lado, en la cartela de la derecha (Fig. 3) se puede leer: “EFECTIVA EL AÑO DE 1795 YA SU SOLICITUD LO JUBILO S.M. EN EL DE 1800: Y FIJO SU RESIDENCIA EN MALAGA EN DONDE PERMANECE: ERA DE EDAD DE 29 AÑOS CUANDO SE ¿TRASLADÓ? EN QUITO Y ESTA COMUNIDAD DE CARMELITAS DESCALZAS DE ANTEQUERA (…) LA MUCHA LIMOSNA (…) ATRASOS (…) UNA MEMORIA (…)”. Aunque no logramos descifrar el mensaje al completo, podemos intuir la relación de Villaluenga con el convento de Carmelitas Descalzas de Antequera, al que deducimos que envió “mucha limosna”[18]. Esta relación quizás pudiera deberse a que algún familiar directo, como su hermana, hubiese ingresado como religiosa en este lugar, hipótesis en la que seguiremos indagando. Por otro lado, el deficiente estado de conservación permite apreciar cómo en esta segunda cartela existía un texto anterior –totalmente ilegible–, que fue cubierto por una nueva información. Esto viene a confirmar la modificación del texto una vez que llegó la obra a Málaga en un probable ejercicio de actualización biográfica.

Fig. 3. Anónimo limeño, Juan José de Villaluenga y Marfil (detalle), h. 1781-1784. Óleo sobre lienzo enrollable. Sacristía de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

Otro asunto de interés, relacionado también con estas habituales donaciones realizadas por los indianos, es la constancia documental del envío de un cáliz de oro adornado de esmeraldas, con su patena y cucharita, en el año de 1783 a la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga, templo donde fue bautizado. Resulta curioso el hecho de que, como segundo posible destino para esta ofrenda Villaluenga propone a otra comunidad carmelita, el convento de San José de la Soledad, en este caso de Carmelitas Descalzos[19]. Esto parece indicar la especial relación de este personaje con la orden carmelita, tanto en la femenina de Antequera como en la masculina de Vélez-Málaga.

También reseñar que, según la documentación consultada, gracias a todos los honores recibidos y cargos que ocupó, Villaluenga fue admitido en la Real Congregación del Dulcísimo Nombre de Jesús de la parroquia de San Juan Bautista de Vélez-Málaga[20]. En dicha congregación “no son admitidos otros que los condecorados con semejantes qualidades, por constitución previa aprobada por el Real y Supremo Concejo de Castilla”[21]. Asimismo, se nos indica cómo durante el periplo americano asistió en todo momento a su madre y hermana en cuanto a sus vidas y estudios, además de enviar diversas alhajas para algunos de los templos de la ciudad de Vélez-Málaga y limosna para varios pobres[22], costumbre habitual entre este tipo de indianos.

Retrato de José de Carrión y Marfil

Continuamos con el retrato de José de Carrión y Marfil (Fig. 4), primo de Juan José de Villaluenga y Marfil, que localizamos en esta misma sacristía con unas dimensiones algo inferiores en lo que respecta a la anchura (1,85 x 0,80 metros). José de Carrión y Marfil nació en la costera villa de Estepona (Málaga) el 22 de abril de 1747, se graduó en derecho en la Universidad de Alcalá y ejerció posteriormente como abogado en la ciudad de Sevilla, aunque luego acabó eligiendo la carrera militar. No obstante, no siguió por este camino, sino que finalmente se decantó por la vida religiosa, ordenándose presbítero en el año 1773. Viajó hasta México con el obispo de Yucatán, Antonio Caballero y Góngora, que al ser promovido a la arquidiócesis de Santa Fe se llevó consigo a Carrión y Marfil como vicario general. Posteriormente, en 1784, a la edad de treinta y siete años fue nombrado obispo auxiliar del arzobispado de Santa Fe de Bogotá y consagrado en Cartagena de Indias en 1785.

Fig. 4. Anónimo neogranadino, José de Carrión y Marfil, h. 1785. Óleo sobre lienzo enrollable. Sacristía de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

Muy pronto Carrión fue promovido a la silla del nuevo obispado de Cuenca, perteneciente a la demarcación de la Real Audiencia de Quito. Fue en 1763 cuando se erigió este nuevo obispado, no obstante, factores como la guerra con Inglaterra retrasaron la efectiva ocupación de esta sede, que se demoró hasta 1786, una vez firmado el Tratado de Versalles en 1783[23]. Para ello también contó con su gran valedor, Caballero y Góngora, además de recibir el apoyo del presidente de la Audiencia de Quito, su primo Juan José de Villaluenga y Marfil[24].

En el obispado de Cuenca permaneció hasta que en 1798 fue nombrado obispo de Trujillo[25], diócesis de especial importancia por entonces en el virreinato del Perú. Aquí su labor no fue muy apacible teniendo diferentes problemas con el cabildo secular y eclesiástico de Trujillo, con el gobernador intendente, con el clero diocesano y regular e incluso hasta con el rector del seminario. Además, las nuevas ideas de los criollos americanos no eran aceptadas por Carrión y Marfil. La crisis finalizó en ruptura cuando, con ocasión del desembarco de la expedición libertadora del general José de San Martín a las costas peruanas, se levantaron pronunciamientos en favor de la independencia en importantes ciudades del norte del Perú. El intendente marqués de Torre Tagle declaró la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, hecho que fue totalmente rechazado por Carrión y Marfil, quien consideraba que su lealtad al rey Fernando VII y al Real Patronato se encontraban por encima de las aspiraciones de los sublevados. El prelado incluso llegó a proponer la resistencia armada ofreciendo cuatro mil pesos con este fin[26].

Finalmente, Carrión se retiró del gobierno de la diócesis delegando sus funciones en el vicario José Cleto Gamboa. Asimismo, se entrevistó con el general San Martín en Ancón en enero de 1821 y le expresó sus discrepancias. San Martín le franqueó el paso a Lima, con el fin de reunirse con los partidarios del virrey José de la Serna. Permaneció en la capital del Perú hasta que, en agosto de 1821, solicitó sus pasaportes al nuevo gobierno independiente. Regresó a la península y fue designado abad de la colegiata de Alcalá la Real en Jaén. Por último, falleció en Noalejo, de esta misma provincia, el 13 de mayo de 1827, reposando sus restos en la iglesia de la Asunción de esta villa. Es interesante apuntar que dejó en su testamento por único y universal heredero a su pariente Joaquín Carrión y Moreno, perteneciente a la destacada familia de los Carrión de Vélez Málaga, de la que se puede decir era el jefe por su edad y prestigio[27].

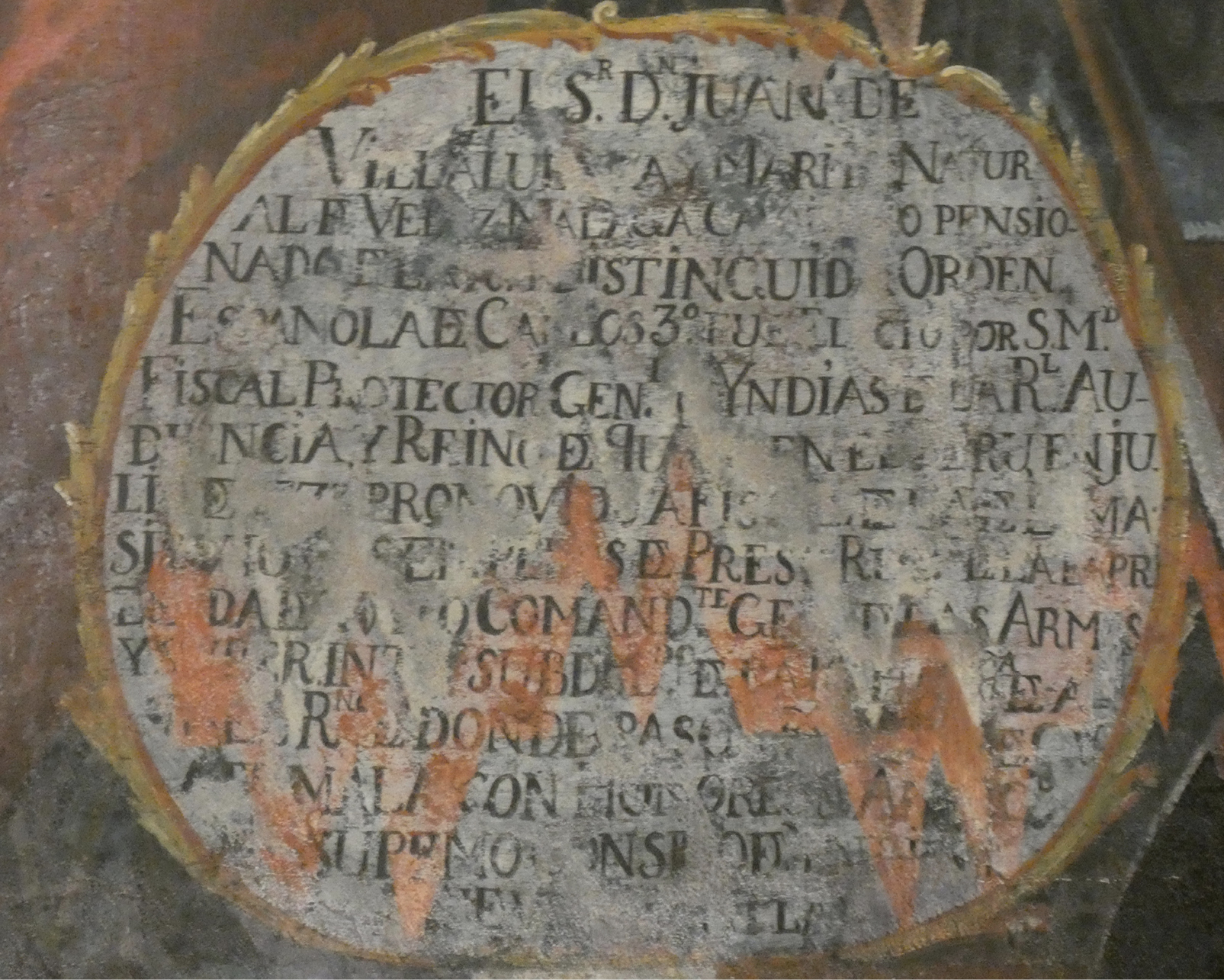

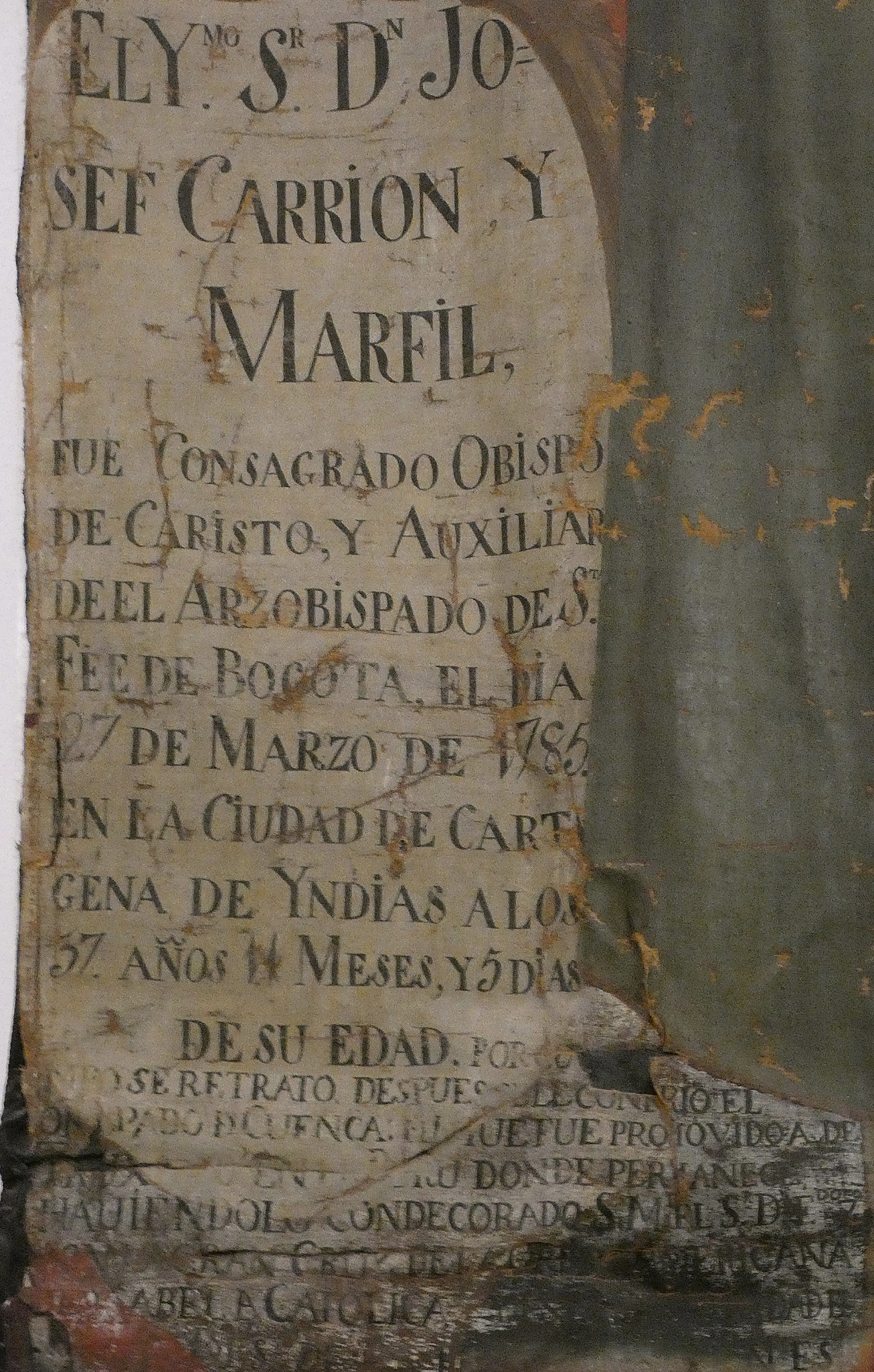

Centrándonos en la obra que nos ocupa, se trata de un lienzo enrollable en el que se representa el retrato oficial de José de Carrión y Marfil, en posición de tres cuartos, mirando hacia la izquierda y de cuerpo entero. El prelado viste con filetata y esclavina de color grisáceo y botones rojos. Con la mano izquierda sostiene un sombrero de teja mientras que la derecha la sitúa sobre un libro, posiblemente se trate de una Biblia. En la mesa sobre la que se sitúa dicho libro se localiza una escribanía y de fondo una estantería repleta de libros, que nos puede recordar al retrato de su primo. Asimismo, Carrión y Marfil aparece condecorado con la gran cruz de la orden americana de Isabel la Católica, la cual pende de su cuello. En el margen superior derecho se dibuja su escudo heráldico sobre el habitual cortinaje rojo que enmarca la escena, el cual en este caso cae hacia un lado y otro del lienzo. En lado inferior izquierdo se dibuja una interesante cartela (Fig. 5) con la siguiente inscripción:

Fig. 5. Anónimo neogranadino, José de Carrión y Marfil (detalle), h. 1785. Óleo sobre lienzo enrollable. Sacristía de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

EL YMO. SR. DN. JOSEF CARRION Y MARFIL, FUE CONSAGRADO OBISPO DE CARISTO, Y AUXILIAR DE EL ARZOBISPADO DE STA. FE DE BOGOTA, EL DIA 27 DE MARZO DE 1785. EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS A LOS 37 AÑOS 11 MESES Y 5 DIAS DE SU EDAD POR CUANDO SE RETRATO DESPUES SE LE CONFERIO EL OBISPADO DE CUENCA AL QUE FUE PROMOVIDO AL DE TRUJILLO EN EL PERU DONDE PERMANECE HAVIENDOLO CONDECORADO S.M. EL REY FERNANDO VII CON LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA (…).

Aunque el estado de conservación tampoco permite su lectura al completo, confirma la realización de esta obra en territorio americano, concretamente cuando fue nombrado obispo de Caristo y auxiliar del arzobispado de Santa Fe de Bogotá, mientras se encontraba en Cartagena de Indias, a los 37 años de edad. Posteriormente podemos deducir que se aumentó el tamaño de la cartela añadiéndose el obispado de Cuenca, Trujillo y la condecoración de la gran cruz de la orden americana de Isabel la Católica. En este momento, tras ser condecorado y siendo ya obispo de Trujillo es cuando intuimos que se produjo la ampliación del texto.

Sobre el contexto de producción de la pintura, debió de ser realizada bien en Santa Fe de Bogotá o bien en Cartagena de Indias, en torno al año 1785. En este sentido, resulta pertinente comentar los razonables parecidos con la obra del pintor neogranadino Pablo Antonio García del Campo, por ejemplo, con su retrato de José Celestino Mutis localizado en la Universidad del Rosario de Bogotá. Aquí se puede apreciar una similar disposición en cuanto al cortinaje, escribanía, disposición de la estantería e incluso en la torpeza a la hora de representar la perspectiva del suelo y mesa. De este pintor se conserva una segunda obra firmada en la catedral de Santa Fe de Bogotá en la que se representa a la Inmaculada Concepción con la eucaristía entre el alma buena y el alma condenada[28]. También cabría la posibilidad de que Carrión y Marfil encargase este retrato en Cartagena de Indias, antes de llegar a Santa Fe de Bogotá. Hipótesis que igualmente cabría barajar además de por la mención a dicha ciudad en la cartela, por el parecido con algunos de los retratos de Pablo Caballero Pimentel, pintor residente en este territorio[29].

Para ir finalizando con este epígrafe, tras los procesos independentistas del virreinato del Perú, José de Carrión y Marfil llega a Madrid en 1822 desde donde escribe al párroco de Estepona, lugar en el que fue bautizado, al que no había olvidado durante sus tareas en las diócesis americanas. En este año le envía un cáliz de oro con las alhajas correspondientes –vinajeras, patena, campanilla, etc.–, para que se depositase y sirviese de monumento y memoria en el pueblo donde había nacido. Este fue un valioso donativo ya que fue uno de los pocos objetos que había conseguido salvar y traerse de América, además de que en ese momento el religioso se encontraba en una situación de penuria[30].

San José con el Niño Jesús

Otro de los lienzos enrollables llegados desde América y custodiado ahora en el interior de la clausura conventual es el San José con el Niño (Fig. 6), realizado con mucha probabilidad por un pintor quiteño del siglo XVIII, como denotan sus estrechas similtiudes con otras obras de esta misma escuela[31]. En Perú la fe josefina fue ya impulsada en el siglo XVI por Jerónimo de Loayza, primer arzobispo de Lima, quien promovió la creación de la primera cofradía josefina asentada en la catedral de Lima. Fue tan considerable la devoción conseguida que a finales del siglo XVI lograron que la festividad fuera de guardar. Además, diversos gremios artesanales adoptaron al santo patriarca por patrón y pronto comenzaron a proliferar más cofradías y hermandades con su advocación rindiéndole culto. Para el siglo XVIII su devoción ya estaba plenamente consolidada en las diferentes zonas del virreinato[32].

Fig. 6. Anónimo quiteño, San José con el Niño Jesús, segunda mitad del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo enrollable, clausura del convento de Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Antonio del Junco.

La realización de esta pintura debe de corresponderse con el periodo de expansión que esta iconografía josefina tuvo a partir del segundo tercio del siglo XVIII, momento en el que proliferó la imagen magnificiente y aúlica de san José junto a su hijo. Para su representación, los artistas americanos siguieron los modelos recomendados por tratadistas como Francisco Pacheco e Interián de Ayala. Estos abogaban por presentar la fisionomía de un hombre de entre treinta y cuarenta años, en plena madurez física y moral, en contraposición con esa idea de hombre anciano que se describe en los evangelios apócrifos, inclinándose por mostrar una figura de cabello largo y ondulado, barba crecida y sosteniendo una vara de azucenas como símbolo de pureza[33].

Centrándonos en nuestro lienzo, san José se representa de medio cuerpo y en primer plano, ataviado con túnica azulada, capa marrón y coronado por una rica presea regia ornamentada con pedrería, además sostiene la tradicional vara de azucenas, aquí enriquecida con un mayor repertorio floral. El niño, vestido con túnica rojiza, se sitúa a la izquierda sobre una mesa y cojín, encontrándose recostado sobre la figura paterna mientras le acaricia su barbilla, asunto habitual en otros ejemplos de pintura quiteña. Además, la escena se abre a partir de un habitual cortinaje que deja ver las figuras.

Concretamente en esta obra estamos ante una de las variantes de las representaciones de san José con el Niño en la que al primero se le muestra coronado. Asunto que se da sobre todo a partir del siglo XVIII, y que tendió a generalizarse en el mundo americano. Y es que, paulatinamente, lo que eran representaciones que aludían al cariño filial entre padre e hijo, pasaron a convertirse en manifestaciones del poder y magnificencia de san José, a modo de soberano coronado y portando la vara florida a manera de cetro. Una iconografía que, como menciona Barriga Calle[34], encontraba sustento en autores como Pedro de Torres, quien señalaba que la vara del desposorio fue su cetro, que se le habría dado intentado compensarlo por la pérdida del cetro de Judá[35]. De hecho, “desde que se puso en su mano [la vara] fue cetro; porque desde entonces se vio Christo en forma de flor en la vara de su mando para construirlo cetro real”[36].

Ahondando en el lugar de producción de la pintura, su análisis formal nos permite ponerla en relación con la obra de pintores quiteños de la segunda mitad y finales del siglo XVIII, como, por ejemplo, el círculo de los Cortés de Alcocer. Así pues, el celaje con la presencia de esas nubes blanquecinas y grisáceas, la vara de flores que porta san José, las aureolas del Niño y la Virgen, o la tonalidad general de la pintura, entre otras cuestiones, se encuentran resueltas prácticamente de la misma forma que en la Presentación de niño Jesús en el templo de Francisco Javier Cortés. Por otro lado, los rostros parecen asemejarse más concretamente con los de José Cortés de Alcocer, padre del anterior. Por ejemplo, su pintura La Santísima Trinidad con La Sagrada Familia localizada anteriormente en el Museo Filanbanco de Guayaquil (Ecuador) y de la que se desconoce su paradero actual. Cabe añadir, continuando con este análisis comparativo, que el rostro de nuestro san José guarda especial similitud con el de Alonso de Ávila y el milagro de las viandas, obra anónima quiteña de la segunda mitad del siglo XVIII, localizada en la Compañía de Quito. Por lo tanto, ante todas estas similitudes y aunque no podamos confirmar su autoría, sí parece estar claro encontrarnos ante una pintura quiteña de finales del siglo XVIII.

Otros lienzos enrollables en Antequera

Si bien el presente artículo se centra en los lienzos enrollables de factura americana localizados en las Carmelitas Descalzas de Antequera, resulta pertinente dejar constancia de la existencia de otros lienzos enrollables en esta ciudad, aunque realizados ahora por artistas andaluces. Es el caso del lienzo de la Virgen de Belén (Fig. 7), ubicado en la misma clausura conventual de las Carmelitas Descalzas junto al mencionado de San José con el Niño. En esta ocasión, la tonalidad y factura de la obra nos hace pensar estar ante una obra salida de un taller andaluz del siglo XVIII. La composición de la Virgen y el Niño Jesús recuerda a la obra del mismo tema realizada por Alonso Cano, aunque con un colorido y solución más propia del siglo XVIII, pareciendo la obra de algún seguidor de Pedro Atanasio Bocanegra.

Fig. 7. Anónimo andaluz, Virgen de Belén, siglo XVIII. Óleo sobre lienzo enrollable. Clausura del convento de Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. © Fotografía: Mario Segovia Portillo.

Por otro lado, cabe reseñar la existencia de un lienzo con el retrato de Fray Pedro de Flores (Fig. 8), fechable hacia 1795 y localizado en el antecamarín de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Antequera. El interés de esta obra –además de por mostrar el retrato de dicho personaje y una leyenda biográfica del mismo–, radica en el hecho de que aparece pintado un pequeño lienzo enrollable con la imagen de san José y el Niño Jesús. Fray Pedro fue un franciscano que nació en Lucena (Córdoba) en 1720 y falleció en el convento de los Terceros Franciscanos de Antequera en 1795, y precisamente fue conocido por ser “especialísimo devoto y promotor de los cultos de San José”, según aparece en la leyenda del lienzo. El contar con esta particular pintura de estuche con la imagen de san José, le permitiría poder venerarlo en cualquier lugar al que se desplazara, dada la facilidad con la que se transportaban de este tipo de obras.

Fig. 8. Anónimo andaluz, Fray Pedro de Flores, h. 1795. Óleo sobre lienzo. Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Antequera, Málaga. © Fotografía: Sergio Ramírez González.

Conclusiones

A lo largo de estas líneas hemos tenido la oportunidad de acercarnos hasta un ámbito de estudio escasamente trabajado hasta el momento, los conocidos lienzos enrollables o de estuche. Una particular tipología pictórica a la que no se le ha prestado el suficiente interés como demuestran los exiguos estudios sobre el tema. Por lo tanto, con esta investigación contribuimos al conocimiento de estas pinturas a través del análisis de una serie de ejemplos localizados en la ciudad de Antequera (Málaga). Si bien nos centramos en los provenientes de los virreinatos americanos, también mencionamos otros que atribuimos a talleres andaluces.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo General de Indias (AGI). Sevilla. Fondos: Mapas, planos, documentos iconográficos y documentos especiales. Bulas y breves.

Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid. Fondos: Expedientes de pruebas de la Orden de Carlos III.

Fuentes bibliográficas

Alcalá, Luisa Elena. “Gathering at the Ahuehuete Tree: A conversation piece.” En The Significance of the Small Things: Essays in Honour of Diana Fane, editado por Luisa Elena Alcalá y Ken Moser, 14-21. Madrid: Ediciones el Viso, 2018.

–––. “El concepto de distancia en el estudio del arte virreinal.” Latin American and Latinx Visual Culture 3, no. 3 (2021): 87-98. https://doi.org/10.1525/lavc.2021.3.3.87.

Ballesteros Torres, Pedro. “Universitarios Alcalaínos en las Audiencias Americanas. Siglo XVIII.” Estudios de Historia Social y Económica de América, no. 9 (1992): 191-212.

Barriga Calle, Irma. Patrocinio, Monarquía y poder: el glorioso patriarca señor San Joseph en el Perú Virreinal. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2010.

Blum, Dilys E. “Los textiles en las colonias iberoamericanas.” En Revelaciones: Las artes en América Latina, 1492-1829, coordinado por Joseph J. Rishel y Suzane L. Stratton Pruitt, 148-156. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

Bruquetas Galán, Rocío. “De Camariñas a Cuzco La imagen de Nuestra Señora del Monte Farelo, protectora de navegantes.” En Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis, editado por Fernando Quiles García, Pablo Francisco Amador Marrero, y Martha Fernández, 491-509. Sevilla: Enredars; Santiago de Compostela: Andavira, 2020.

Burkholder, Mark. A. y Donald S. Chandler. Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821. Londres: Greenwood Press, 1982.

Camacho Martínez, Rosario. Inventario artístico de Málaga y su provincia. Vol. 2. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, 1985.

Clavijo García, Agustín. “Pintura colonial en Málaga y su provincia.” En Andalucía y América en el siglo XVIII: actas de las IV Jornadas de Andalucía y América, editado por Bibiano Torres Ramírez y José Jesús Hernández Palomo, 89-118. Huelva: Universidad de Santa María de la Rábida, 1985.

Contreras-Guerrero, Adrián. “III. Las travesías del arte 1. Los equipajes indianos 2. La plata de Indias: piedad y demostración social.” En Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, coordinado por Rafael López Guzmán, 229-255. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2021.

–––. “Aquellas ‘curiosidades de Yndias’.” En Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, coordinado por Rafael López Guzmán, 79-101. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2021.

Contreras-Guerrero, Adrián y Camilo Andrés Moreno Bogoya, coords. Pintura y escultura en las colecciones de la Catedral de Bogotá y su Capilla del Sagrario. Bogotá: Arquidiócesis de Bogotá, 2023.

Cortés Guzmán, Alejandra. “Obra comentada: Miguel Cabrera. San José y el niño, siglo XVIII.” En Miguel Cabrera. Las tramas de la creación, coordinado por Verónica Zaragoza, 30. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015.

Crouch, Megan. “Case Study of The Divine Shepherdess Painting.” CeROArt, no. EGG 4 (2014). Consultado el 31 de julio de 2024, https://doi.org/10.4000/ceroart.4093.

Fernández De Córdoba, Pedro. Memoria interesante para servir a la historia de las persecuciones de la Iglesia en América: por un amante de Truxillo y de su obispo. Lima: Por Don Manuel Peña, 1821.

González Suárez, Federico. Historia general de la República del Ecuador. Vol. 5. Quito: Imprenta del Clero, 1891.

Justo Estebaranz, Ángel. “Arte quiteño en España.” En Arte quiteño más allá de Quito, editado por Alfonso Ortiz Crespo y Adriana Pacheco Bustillos, 295-311. Quito: FONSAL, 2010.

López Guzmán, Rafael “El viaje de San José a América. Entre el patrocinio político y la actividad artesanal.” En Iberoamérica en perspectiva artística: transferencias culturales y devocionales, editado por Inmaculada Rodríguez Moya, María de los Ángeles Fernández Valle y Carme López Calderón, 207-226. Castellón; Universidad Jaime I, Servicio de Publicaciones, 2016.

Mejías Álvarez, María Jesús. “Poder y devoción entre Quito y Vélez-Málaga. A propósito de un cáliz donado en 1783.” En El tesoro del lugar florido: estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos XVI-XIX, coordinado por Juan Haroldo Rodas Estrada, Nuria Salazar Simarro y Jesús Paniagua Pérez, 569-578. León: Universidad de León, 2017.

Ortega y Sagrista, Rafael. “Don José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo y abad de Alcalá la Real (1746-1827).” Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, no. 15 (1985): 43-104.

Ortiz Crespo, Alfonso. Guía de arquitectura. Ciudad de Quito. Vol. 2. Quito/Sevilla: Junta de Andalucía, 2004.

Paniagua Pérez, Jesús. “Arte quiteño en algunos lugares de España.” En Arte quiteño más allá de Quito, editado por Alfonso Ortiz Crespo y Adriana Pacheco Bustillos, 313-337. Quito: FONSAL, 2010.

Pezzi Cristóbal, Pilar. “La Real Congregación del Dulce Nombre de Jesús de Vélez-Málaga.” En Actas del VIII Congreso Nacional del Dulce Nombre de Jesús, coordinado por Salvador David Pérez González y María José Sánchez Rodríguez, 157-175. Álora y Alhaurín el Grande: Hermandades y Cofradías del Dulce Nombre de Jesús, 2022.

Phips, Elena, Johanna Hectht, y Cristina Esteras Martín. The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530–1830. Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 2004.

Redondo Pérez, Eduardo. “Correspondencia a la vía reservada del obispo malagueño José Carrión y Marfil.” En El reino de Granada y el Nuevo Mundo: V Congreso Internacional de Historia de América, mayo de 1992, 707-714. Vol. 1. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1994.

Romero Benítez, Jesús. Guía Artística de Antequera. Antequera: Caja de Ahorros de Antequera, 1989.

–––. El Museo Conventual de las Descalzas de Antequera. Antequera: Ayuntamiento de Antequera y Centro Municipal de Patrimonio Histórico, 2008.

Ruiz Gutiérrez, Ana. El galeón de Manila [1565-1815] Intercambios culturales. Granada: Universidad de Granada, 2016.

Solano, Sergio Paolo. “Entre pinceles y armas Pablo Caballero Pimientel, pintor y capitán de milicias pardas en Cartagena de Indias, siglo XVIII.” Amauta 10, no. 20 (2012): 25-29.

Torres, Pedro de. Excelencias de S. Joseph, varon divino, patriarca grande, esposo purissimo de la Madre de Dios, y altissimo Padre Adoptivo del Hijo de Dios. Sevilla: por los Herederos de Thomàs Lopez de Haro, 1710.

Wuffarden, Luis Eduardo. “Catálogo: Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla.” En La colección Petrus y Verónica Fernandini. El arte de la pintura en los Andes, editado por Ricardo Kusunoki Rodríguez, 156-165. Lima: Museo de Arte de Lima, 2015.

[1]* Los resultados presentados en este artículo se enmarcan dentro del trabajo de investigación “Arte virreinal americano en la provincia de Málaga”, inserto dentro del Programa de Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Grado promovido por la Universidad de Granada y el Banco Santander, bajo la tutorización de Adrián Contreras-Guerrero, al que agradecemos toda la ayuda prestada.

Rocío Bruquetas Galán, “De Camariñas a Cuzco La imagen de Nuestra Señora del Monte Farelo, protectora de navegantes,” en Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis, eds. Fernando Quiles García, Pablo Francisco Amador Marrero, y Martha Fernández (Sevilla: Enredars; Santiago de Compostela: Andavira, 2020), 491-509.

[2] Luisa Elena Alcalá, “Gathering at the Ahuehuete Tree: A conversation piece,” en The Significance of the Small Things: Essays in Honour of Diana Fane, eds. Luisa Elena Alcalá y Ken Moser (Madrid: Ediciones el Viso, 2018), 14-21.

[3] Megan Crouch, “Case Study of The Divine Shepherdess Painting,” CeROArt, no. EGG 4 (2014), consultado el 31 de julio de 2024, https://doi.org/10.4000/ceroart.4093; Luisa Elena Alcalá, “El concepto de distancia en el estudio del arte virreinal,” Latin American and Latinx Visual Culture 3, no. 3 (2021): 87-98, https://doi.org/10.1525/lavc.2021.3.3.87.

[4] Ana Ruiz Gutiérrez, El galeón de Manila [1565-1815] Intercambios culturales (Granada: Universidad de Granada, 2016), 264-265.

[5] Nos gustaría agradecer a Jesús Romero Benítez, artífice de la puesta en marcha del Museo Conventual de las Descalzas de Antequera, y a Gonzalo Otalecu Guerrero, responsable del Departamento de Patrimonio Cultural y Artístico de la Diócesis de Málaga, la especial colaboración prestada en esta investigación y acompañamiento al interior de esta clausura.

[6] Estos dos lienzos han sido previamente mencionados, aunque a modo de inventario y sin reseñar su particular tipología en las siguientes publicaciones: Agustín Clavijo García, “Pintura colonial en Málaga y su provincia,” en Andalucía y América en el siglo XVIII: actas de las IV Jornadas de Andalucía y América, eds. Bibiano Torres Ramírez y José Jesús Hernández Palomo (Huelva: Universidad de Santa María de la Rábida, 1985), 117; Rosario Camacho Martínez, Inventario artístico de Málaga y su provincia (Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, 1985), 2:97; Jesús Romero Benítez, Guía Artística de Antequera (Antequera: Caja de Ahorros de Antequera, 1989), 107; Jesús Romero Benítez, El Museo Conventual de las Descalzas de Antequera (Antequera: Ayuntamiento de Antequera y Centro Municipal de Patrimonio Histórico, 2008), 45.

[7] Adrián Contreras-Guerrero, “III. Las travesías del arte 1. Los equipajes indianos 2. La plata de Indias: piedad y demostración social,” en Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, coord. Rafael López Guzmán (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2021), 231.

[8] Villaluenga y Marfil de Lagos, Villaluenga y de los Ríos, Juan José, 1791, Expedientes de pruebas de la Orden de Carlos III 556, leg. 103 y 241, Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid.

[9] Los parentescos familiares aquí presentados han sido recuperados de su expediente de pruebas como caballero de la orden de Carlos III, anteriormente citado a coalición de su partida de bautismo. Villaluenga y Marfil de Lagos, Villaluenga y de los Ríos, Juan José, 1791, Expedientes de pruebas de la Orden de Carlos III 556, AHN.

[10] Pedro Ballesteros Torres, “Universitarios Alcalaínos en las Audiencias Americanas. Siglo XVIII,” Estudios de Historia Social y Económica de América, no. 9 (1992): 211.

[11] Mark A. Burkholder y Donald S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821 (Londres: Greenwood Press, 1982), 357.

[12] Alfonso Ortiz Crespo, Guía de arquitectura. Ciudad de Quito (Quito/Sevilla: Junta de Andalucía, 2004), 2:278.

[13] Federico González Suárez, Historia general de la República del Ecuador (Quito: Imprenta del Clero, 1891), 5:324-325.

[14] Mark A. Burkholder y Donald S. Chandler, Biographical Dictionary, 358.

[15] Sobre la moda del siglo XVIII recomendamos la lectura de Amelia Leira Sánchez, “La moda en España durante el siglo XVIII,” Indumenta: Revista del Museo del Traje, no. 0 (2007): 87-94.

[16] Para más información sobre estos véase Luis Eduardo Wuffarden, “Catálogo: Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla,” en La colección Petrus y Verónica Fernandini. El arte de la pintura en los Andes, ed. Ricardo Kusunoki Rodríguez (Lima: Museo de Arte de Lima, 2015), 156-165.

[17] Adrián Contreras-Guerrero, “Aquellas ‘curiosidades de Yndias’,” en Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, coord. Rafael López Guzmán (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2021), 97. Para más información y ejemplos sobre el tejido cumbi recomendamos las siguientes lecturas. Véase Elena Phips, Johanna Hectht, y Cristina Esteras Martín, The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530–1830 (Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 2004) y Dilys E. Blum, “Los textiles en las colonias iberoamericanas,” en Revelaciones: Las artes en América Latina, 1492-1829, coord. Joseph J. Rishel y Suzane L. Stratton Pruitt (México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 148-156.

[18] En relación a esto, Romero Benítez apunta que Villaluenga costeó la labor de policromado del retablo mayor del templo conventual en 1797 –una vez que regresó a Málaga– con un precio de nueve mil reales. Véase Jesús Romero Benítez, El Museo Conventual de las Descalzas de Antequera (Antequera: Ayuntamiento de Antequera y Centro Municipal de Patrimonio Histórico, 2008), 31.

[19] María Jesús Mejías Álvarez, “Poder y devoción entre Quito y Vélez-Málaga. A propósito de un cáliz donado en 1783,” en El tesoro del lugar florido: estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos XVI-XIX, coords. Juan Haroldo Rodas Estrada, Nuria Salazar Simarro, y Jesús Paniagua Pérez (León: Universidad de León, 2017), 569-578. Aunque en la publicación Mejías Álvarez menciona el convento de las Carmelitas Descalzas de Jesús, María y José como segundo posible destino, realmente en la transcripción del documento que incluye en su investigación podemos leer: “…Yglesia del Combento de Religiosos Carmelitas Descalsos de la antedicha Ciudad…”. Por lo tanto, creemos que su mención al convento carmelita femenino de Vélez-Málaga se trate de una pequeña confusión.

[20] Pertenecer a esta congregación significaba uno de los principales signos de distinción nobiliaria en Vélez-Málaga. Para más información véase Pilar Pezzi Cristóbal, “La Real Congregación del Dulce Nombre de Jesús de Vélez-Málaga,” en Actas del VIII Congreso Nacional del Dulce Nombre de Jesús, coords. Salvador David Pérez González y María José Sánchez Rodríguez (Álora y Alhaurín el Grande: Hermandades y Cofradías del Dulce Nombre de Jesús, 2022), 157-175.

[21] Villaluenga y Marfil de Lagos, Villaluenga y de los Ríos, Juan José, leg. 125

[22] Villaluenga y Marfil de Lagos, Villaluenga y de los Ríos, Juan José, leg. 126.

[23] Bula del Papa Pio VI al Rey Carlos III, comunicando la provisión del Obispado de Cuenca en Ecuador, a favor de José Carrión y Marfil, obispo auxiliar del Arzobispado de Santa Fe, antes obispo de Caristo (Grecia), 1786, Mapas, planos, documentos iconográficos y documentos especiales, Bulas y breves, 646, Archivo General de Indias (AGI), Sevilla.

[24] Eduardo Redondo Pérez, “Correspondencia a la vía reservada del obispo malagueño José Carrión y Marfil,” en El reino de Granada y el Nuevo Mundo: V Congreso Internacional de Historia de América, mayo de 1992 (Granada: Diputación Provincial de Granada, 1994), 1:709.

[25] Bula del Papa Pío VI al Rey Carlos IV comunicando la provisión del obispado de Trujillo, en Perú, en José Carrión y Marfil, antes obispo de Cuenca, 1798, Mapas, planos, documentos iconográficos y documentos especiales, Bulas y breves, 618, AGI.

[26] En relación a la vida de José de Carrión y Marfil durante este periodo le recomendamos la lectura de Pedro Fernández De Córdoba, Memoria interesante para servir a la historia de las persecuciones de la Iglesia en América: por un amante de Truxillo y de su obispo (Lima: Por Don Manuel Peña, 1821).

[27] Rafael Ortega y Sagrista, “Don José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo y abad de Alcalá la Real (1746-1827),” Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, no. 15 (1985): 94.

[28] Adrián Contreras-Guerrero y Camilo Andrés Moreno Bogoya, coords., Pintura y escultura en las colecciones de la Catedral de Bogotá y su Capilla del Sagrario (Bogotá: Arquidiócesis de Bogotá, 2023), 57.

[29] Sergio Paolo Solano, “Entre pinceles y armas Pablo Caballero Pimientel, pintor y capitán de milicias pardas en Cartagena de Indias, siglo XVIII,” Amauta 10, no. 20 (2012): 25-29.

[30] Rafael Ortega y Sagrista, “Don José Carrión y Marfil”, 94.

[31] En relación al arte virreinal quiteño en España recomendamos Ángel Justo Estebaranz, “Arte quiteño en España,” en Arte quiteño más allá de Quito, eds. Alfonso Ortiz Crespo y Adriana Pacheco Bustillos (Quito: FONSAL, 2010), 295-311 y Jesús Paniagua Pérez, “Arte quiteño en algunos lugares de España,” en Arte quiteño más allá de Quito, eds. Alfonso Ortiz Crespo y Adriana Pacheco Bustillos (Quito: FONSAL, 2010), 313-337.

[32] Para más información sobre la devoción de San José en los virreinatos americanos véase Rafael López Guzmán, “El viaje de San José a América. Entre el patrocinio político y la actividad artesanal,” en Iberoamérica en perspectiva artística: transferencias culturales y devocionales, eds. Inmaculada Rodríguez Moya, María de los Ángeles Fernández Valle, y Carme López Calderón (Castellón: Universidad Jaime I, Servicio de Publicaciones, 2016), 207-226. Para el caso específico peruano recomendamos “Capitulo II: El glorioso patriarca señor san Joseph en el Perú,” en Irma Barriga Calle, Patrocinio, Monarquía y poder: el glorioso patriarca señor San Joseph en el Perú Virreinal (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero, Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2010), 41-112.

[33] Alejandra Cortés Guzmán, “Obra comentada: Miguel Cabrera. San José y el niño, siglo XVIII,” en Miguel Cabrera. Las tramas de la creación, coord. Verónica Zaragoza (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015), 30.

[34] Barriga Calle, Patrocinio, Monarquía y poder, 155.

[35] Pedro de Torres, Excelencias de S. Joseph, varon divino, patriarca grande, esposo purissimo de la Madre de Dios, y altissimo Padre Adoptivo del Hijo de Dios (Sevilla: por los Herederos de Thomàs Lopez de Haro, 1710), 250.

[36] Pedro de Torres, 254.