Propaganda y manipulación a través de la pintura. Antoine-Jean Gros y la campaña de Napoleón a Siria

Propaganda and Manipulation through Painting. Antoine-Jean Gros and Napoleon’s Campaign to Syria

Antonio Pérez Largacha

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España

Antonio.perezlargacha@unir.net

Recibido: 01/06/2024 | Aceptado: 08/07/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

Durante la expedición a Egipto, Napoleón realizó una campaña militar a Siria que, como la realizada en Egipto, fue un fracaso. Durante el asedio de Jaffa y Acre el ejército francés sufrió una plaga y algunas decisiones de Napoleón fueron criticadas y divulgadas por la prensa de Inglaterra. En un contexto político complicado, Napoleón recurrió al arte, y en especial a la pintura, para acallar los rumores sobre su actitud y aparecer como protector de los soldados antes de ser coronado emperador. Las pinturas de Antoine-Jean Gros relativas a la campaña en Siria reflejan la propaganda y manipulación de lo que realmente ocurrió y ponen las bases de un orientalismo, al tiempo que la pintura histórica adquiere una dimensión nueva y diferente. |

Antoine-Jean Gros Napoleón Siria Jaffa Orientalismo Pintura histórica |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

During his expedition to Egypt, Napoleon conducted a military campaign in Syria which, like the one in Egypt, was a failure. During the siege of Jaffa and Acre the French army suffered a plague and some of Napoleon’s decisions were criticized and revealed by the English press. In a complicated political context, Napoleon turned to art, and especially painting, to silence rumours about his attitude and to appear as a protector of the soldiers before he was crowned Emperor. Antoine-Jean Gros’ paintings of the campaign in Syria reflect the propaganda and manipulation of what really happened and lay the foundations for an orientalism, while historical painting takes on a new and different dimension. |

Antoine-Jean Gros Napoleon Syria Jaffa Orientalism Historical Painting |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Pérez Largacha, Antonio. “Propaganda y manipulación a través de la pintura. Antoine-Jean Gros y la campaña de Napoleón a Siria.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024): 130-149. https://doi.org/10.46661/atrio.10629.

© 2024 Antonio Pérez Largacha. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Introducción

La vida y obra artística de Antoine-Jean Gros (1771-1835) está unida a la carrera política de Napoleón Bonaparte y, junto a Jacques-Louis David (1748-1825) y Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), fue el pintor que participó de una forma más activa en la propaganda visual de su Consulado e Imperio, contribuyendo a construir y representar el mito de Bonaparte. En opinión de David O’Brian, la admiración de Gros por Napoleón le llevó a reflejar y plasmar su devoción por la guerra, su desprecio por la vida humana y su atávico culto imperial[1].

Como discípulo de Jacques-Louis David, sus pinturas reflejan su influencia en composiciones, actitudes y temáticas. Un ejemplo es el cuadro que representa a Napoleón en el paso de San Bernardo[2] (Fig. 1), donde David transmite la imagen de un Bonaparte triunfante con unas virtudes que hasta entonces eran propias de héroes de la antigüedad. Una composición en la que, con el gesto de su brazo, Napoleón indica el camino a seguir y fija la mirada del espectador, como hará Gros en el cuadro que representa a Bonaparte visitando a las tropas francesas apestadas en Jaffa, en el que Napoleón palpa la pústula de un soldado enfermo. En ambos casos la mano que revela la acción se representa sin el guante, lo que otorga una visión más personal, íntima y cercana, en el caso de Jaffa hacia unos soldados que están sufriendo[3].

Fig. 1. Jacques-Louis David, Napoleón en el paso de San Bernardo, 1802. Óleo sobre lienzo. Palacio de Versalles, Francia. © Fotografía: Wikimedia Commons, https://lfn.m.wikipedia.org/wiki/Fix:Jacques_Louis_David_-_Bonaparte_franchissant_le_Grand_Saint-Bernard,_20_mai_1800_-_Google_Art_Project.jpg.

Otro paralelismo es que el cuadro de David transmite una campaña militar que no fue tan victoriosa. Las tropas francesas estuvieron próximas al fracaso y Napoleón llegó días después y montado en una mula, como lo representó Paul Delaroche en 1848. Como sucederá con la campaña militar a Egipto y Siria se transmite una imagen alterada de lo que aconteció, pues había que exhibir unos mensajes de gloria y triunfo, de exaltación de la personalidad de Napoleón.

En 1793 Antoine-Jean Gros se desplazó a Italia, donde conoció a Josefina de Beauharnais (Bonaparte) en 1797 y le introdujo en el círculo de Napoleón en Milán. Allí realizó un estudio de su cuadro representando a Napoleón en la batalla del puente de Arcole en 1796, expuesto en el salón de 1801 (Fig. 2). En este retrato y evento Napoleón encarna los valores propios de la Revolución, los de un soldado capacitado para dirigir y motivar al ejército sin importar el rango. Pero en paralelo al ascenso político de Napoleón dicha cualidad revolucionaria iría desapareciendo y rescataría unos modelos previos a la Revolución que, aunque asociados a la realeza, los artistas de Napoleón dotaron de un nuevo significado. En sus pinturas Gros trasladó la ideología basada en los logros de la Revolución francesa a la figura de Napoleón Bonaparte, su ascenso social y político gracias a unos valores y virtudes que encarnaban tanto el pasado como el presente. Es por ello por lo que para entender la obra de Gros hay que conocer el contexto político y comprender cómo Napoleón manipuló ciertos hechos, utilizando las artes para difundir su figura y poder[4]. Como dice Susan Siegfried, con la Revolución francesa se representaba lo que sucedía, la historia ya no pertenecía solamente al pasado, sino al presente, lo que Napoleón elevó y llevó a sus intereses políticos personales[5].

Fig. 2. Jean-Antoine Gros, Bonaparte en el Puente de Arcole, ca. 1796. Óleo sobre lienzo. Museo del Louvre (RF 361), París, Francia. © Fotografía: Museo del Louvre, https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010063557.

Napoleón había regresado de su campaña a Egipto en 1799 y dio el golpe de estado el 18 de brumario (9 de noviembre), siendo coronado emperador en 1804. En estos años Antoine-Jean Gros y otros pintores recibieron encargos muy bien remunerados que, artísticamente, estaban limitados por unas temáticas preestablecidas con especificaciones concretas sobre qué y cómo representarlas. Durante los años de la Revolución los pintores habían sido relativamente libres para escoger la temática de sus obras, pero con Napoleón era el gobierno quien comisionaba qué hechos relativos a su vida y victorias debían ser representados y expuestos en los salones oficiales. En el caso de las pinturas, estas adquirieron además un formato espectacular. Unas instrucciones y temáticas que fueron plasmadas por Antoine-Jean Gros en sus pinturas, quien adquirió un reconocimiento que perdió con el final de Napoleón[6].

Los objetivos de nuestro estudio son demostrar la utilización política de la campaña que Napoleón realizó en Siria a través del arte y, en especial, la pintura, convirtiendo un fracaso en victoria; al tiempo que Antoine-Jean Gross pretendió en sus cuadros desmentir los rumores y noticias que sobre la actitud de Napoleón llegaban a Francia, utilizando para ello modelos del mundo clásico que bien conocía por su participación en el traslado a París de obras de arte desde Italia. Igualmente, la campaña en Egipto y Siria no trasladó a Francia ningún objeto u obra de arte, al contrario que el resto de las campañas realizadas por Napoleón, que deseaba convertir París en la nueva Roma. Es por ello por lo que la pintura se convirtió en transmisora de unos logros civilizadores e inició el camino hacia el orientalismo.

La campaña a Egipto de Napoleón y su propaganda

La campaña de Napoleón a Siria se enmarca en la expedición que en 1798 pretendió invadir Egipto y que, en líneas generales, resultó ser un fracaso, con un elevado coste en vidas humanas y recursos invertidos. Sin embargo, en torno a ella se cimentó una imagen de victoria, gloria y conocimiento que perdura en la actualidad, en especial en torno a la egiptología, con obras como L’Description de l’Egypte. Sin embargo, en relación con la pintura de Antoine-Jean Gross la principal influencia fue la de Vivant Denon, que en 1802 publicó Voyage dans la Basse et Haute Egypte, obra de gran repercusión en Francia e Inglaterra, y fue nombrado director del Museo Napoleón (como era conocido el actual Museo del Louvre), cargo desde el que organizó los salones artísticos.

Los planes y propuestas para la invasión de Egipto fueron usuales en los siglos XVII y XVIII, al tiempo que afloraba la imagen de un Egipto en declive político y económico a causa del deficiente gobierno y administración de los mamelucos. Esta visión fue confirmada por los relatos de viajeros como Volney o el barón de Tott, que afirmaron que la conquista de Egipto sería rápida y fácil, recobrando bajo el mandato francés la prosperidad que había tenido en época grecorromana y transmitía la tradición clásica[7]. Es de ese modo cómo la imagen de una Francia liberadora y restauradora de un pasado glorioso también fue aflorando y contribuyó a poner las bases del orientalismo, acentuó la visión de un Oriente diferente, exótico y, en cierta medida, peligroso, mensajes que están presentes en la obra de Antoine-Jean Gros.

Tras el desembarco de Napoleón en Alejandría y su victoria en la conocida como batalla de las Pirámides, todo parecía indicar que la conquista y dominio de Egipto iba a ser rápida, pero la flota francesa fue destruida en Aboukir por Nelson y Napoleón debió permanecer y gobernar Egipto desde el aislamiento. Al mismo tiempo el Imperio otomano le declaró la guerra y emitió la yihad, la resistencia mameluca en el Alto Egipto fue permanente y la colaboración de la población árabe fue mínima, aconteciendo diversas revueltas. La más importante en El Cairo a la que Napoleón respondió con violencia y crueldad[8]. Es en este contexto en el que se enmarca la expedición que Napoleón realizó a Siria.

En la misma Napoleón intentó consolidar su posición en Egipto, en especial después de la destrucción que había sufrido su flota, pero resultó un fracaso que anticiparía su regreso a Francia. En el transcurso de esta, en el mes de marzo de 1799 el ejército francés inició el asedio de la ciudad de Jaffa y después de abrir una brecha en sus defensas Napoleón envió a dos emisarios para que negociaran su rendición, pero fueron asesinados y sus cabezas expuestas en picas en los muros. Ese mismo día la ciudad fue tomada y las tropas francesas se dedicaron, durante dos o tres días, al pillaje y la destrucción, matando a todas las personas sin importar el sexo o la edad. Con posterioridad, unos 3000 prisioneros fueron ejecutados en una playa cercana, llegando a recibir la orden los soldados de no gastar municiones y utilizar las bayonetas, lo que realizaron a pesar de la repugnancia que sintieron[9]. A continuación, Napoleón se dirigió a Acre, la cual asedió sin éxito durante dos meses, regresando a Jaffa.

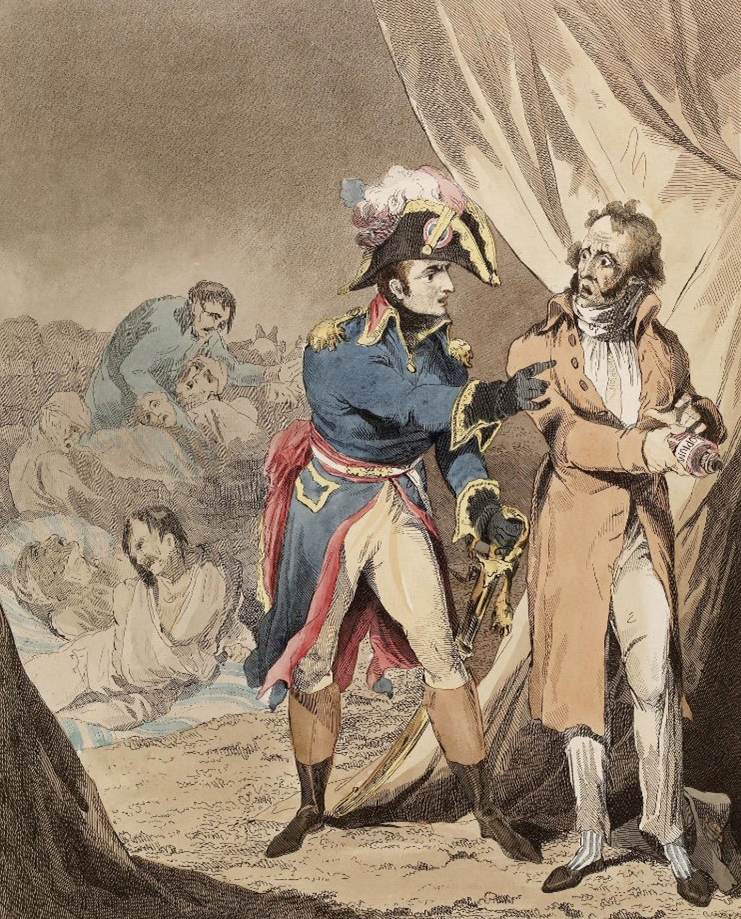

En el transcurso de esta campaña el ejército francés fue diezmado por una epidemia de peste, contexto en el Antoine-Jean Gross representará la visita de Napoleón a un hospital en Jaffa. Ante la situación Napoleón decidió abandonar la ciudad y dejar en ella a aquellos soldados enfermos que no podían seguir la marcha, incluso circuló el rumor de que dio la orden de dejarles el veneno suficiente para que lo utilizaran. Cuando los ingleses entraron en la ciudad encontraron a algunos de ellos, lo que propició la extensión de los rumores sobre la actitud, personalidad y moralidad de Napoleón en la prensa inglesa (Fig. 3)[10]. Unos rumores que resultan fundamentales para comprender el cuadro que realizará Antoine-Jean Gross.

Fig. 3. Bonaparte ordenando envenenar a sus soldados en Jaffa, 1803. Grabado. Museo Británico (1886,0407.984), Londres, Reino Unido. © Fotografía: Museo Británico, https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1866-0407-984.

Es difícil analizar o describir las características de la plaga. En sus memorias, Napoleón se refiere a ella como una “fiebre”, diciendo que no se trataba de una enfermedad contagiosa, mientras que René-Nicolas Desgenettes (1762-1837), médico del ejército francés, se refiere a la peste como “fiebre bubónica”, prohibiendo nombrarla por su nombre al ser conocedor del pánico que generaba. En definitiva, la campaña militar en Egipto y Siria conllevó la aparición de penurias y realidades ante las que los ejércitos europeos no estaban preparados, no solo la peste, también enfermedades como la disentería o problemas oculares, que también utilizará Antonine-Jean Gross para enaltecer aún más la figura de Napoleón[11].

Tras el fracaso de su expedición a Siria, Napoleón regresó a Egipto, donde derrotó al ejército otomano en Aboukir antes de regresar a Francia, victoria representada también por Gros. Pero no fue Napoleón quién encargó el cuadro, sino el general Murat, representado en el centro en una actitud acorde con los ideales y normas que se habían establecido. El cuadro fue expuesto en el salón de 1806, reflejando las caras de los otomanos pánico y temor, mientras son expulsados hacia el mar, en oposición a la calma y tranquilidad de las tropas francesas.

A pesar de las dificultades de comunicación con Francia, Napoleón consiguió mantener la difusión de sus pretendidos triunfos y logros, mientras desde Inglaterra se emitía una visión opuesta. Una guerra de información que, como veremos, estuvo latente en la obra de Antoine-Jean Gros.

Antoine-Jean Gros y la representación de la campaña en Siria

La legitimación y difusión de la campaña en Egipto ocupó un lugar central en los años del Consulado de Napoleón; encarnaba su victoria más glamurosa pero también su derrota más significativa, siendo preciso elaborar una narración que ocultara su fracaso, desautorizara los rumores que llegaban desde Inglaterra y ensalzara su actitud y gobierno[12].

El primer cuadro que se le comisionó a Antoine-Jean Gros fue el de la Batalla de Nazaret en la que el protagonista no es Napoleón, sino el general Junot (Fig. 4). Con su boceto consiguió el premio del salón celebrado en 1801, que no le fue entregado debido a las críticas que recibió, relacionadas con una composición en la que no hay un plano central claro y bien definido en el que se pueda distinguir al protagonista. El general Junot es representado en la retaguardia en combate con un jinete mameluco en lugar de estar al mando, en el centro de la composición para fijar la mirada del espectador, una lección que Gros aprendió y no repitió para centrarse en el boato al protagonista, Napoleón.

Fig. 4. Antoine-Jean Gros, Batalla de Nazaret, 1801. Óleo sobre lienzo. Musée d’arts de Nantes, Francia. © Fotografía: Wikimedia Commons, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antoine-Jean_Gros_010.jpg.

En la Batalla de Nazaret, Gros representa unos actos de valentía con un gran dinamismo y audacia técnica, pero que en su conjunto resultan anecdóticos e individuales y están protagonizados por soldados, no oficiales. De ese modo Gros equiparaba el valor del general Junot con el de unos anónimos soldados representados en primer plano y en diferentes grupos. Como hemos mencionado, esta había sido la manera de representar las efemérides en los primeros años de la Revolución. Todo ello impidió que Gros pudiera convertir su propuesta en un gran cuadro, de unos siete metros de ancho, como se recogía en las cláusulas de la competición[13].

Pero conjuntamente a los personajes y la victoria militar que se representa, en el boceto de Gros, y en todas las pinturas de la misma realizadas durante el siglo XIX, concurre un trasfondo ideológico revelador con la representación de Nazaret y del monte Tabor; transmitir la voluntad de Francia por dominar una tierra vinculada con la vida de Cristo, así como expulsar a los árabes y los turcos de los santos lugares de la cristiandad[14]. Es en este sentido en el que también se puede entender la violencia que se desprende en lo representado, un mensaje de la necesidad que existía de que Occidente y, en especial, Francia, derrotara y procediera a civilizar a un Oriente donde la violencia y la crueldad de sus poblaciones colisionaba con la civilización y cultura de Occidente.

Como hemos mencionado, durante la campaña el ejército francés sufrió los efectos de una plaga y Napoleón realizó una visita al hospital de Jaffa que Gros representó en un gran cuadro que le fue encargado en 1804, año en el que Napoleón iba a ser coronado emperador (Fig. 5). La incidencia que tuvo la plaga, los rumores que sobre ella se extendieron y la utilización que de ella realizó Inglaterra resultan fundamentales para comprender el cuadro de Gros. Todo ello en un año en el que Napoleón iba a ser coronado emperador y existían fuertes tensiones internas, por lo que Antoine-Jean Gros recibió el encargo de contribuir a desmentir los rumores con un gran cuadro que, al mismo tiempo, exaltara la figura de Napoleón[15].

Fig. 5. Antoine-Jean Gros, Bonaparte visitando apestados en Jaffa, 1804. Óleo sobre lienzo. Museo del Louvre, París, Francia. © Fotografía: Museo del Louvre, https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062570.

Todo lo que ocurrió en Jaffa fue trágico, pero Antoine-Jean Gros lo convirtió en un suceso que irradia el carisma, el poder y personalidad de Napoleón, la escena conjuga el horror y lo sublime recobrando además motivos y actitudes que habían sido propios de la realeza. Pero el cuadro, como lo conocemos, no fue su primera idea (Fig. 6). Los bocetos que se conservan revelan una composición y actitud de los personajes, en especial de Napoleón, muy diferente. En ellos Napoleón sostiene el cadáver de un apestado en una actitud similar a la de Menelao sosteniendo el cuerpo de Patroclo de la Loggia de Lanzi en Florencia, un grupo escultórico del que Gros realizó varios dibujos[16]. Un boceto que no tenía el decoro necesario para las pretensiones imperiales de Napoleón, siendo la versión final muy diferente, con un mensaje político y legitimador que muestra los hechos en un escenario oriental, lo que era novedoso y exótico. Las representaciones de Egipto con anterioridad habían sido muy escasas, recibiendo los ropajes y el entorno críticas al distraer la atención del espectador[17].

Fig. 6. Antoine-Jean Gros, Boceto de Napoleón visitando apestados en Jaffa, 1804. Óleo sobre lienzo. New Orleans Museum of Art, Nueva Orleans, EE. UU. © Fotografía: Wikimedia Commons, https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Study_for_Bonaparte_visitant_les_pestiferes_de_Jaffa_-_A.-J._Gros,_1804_(New_Orleans_Mus_of_Art_67.24).jpg.

El cuadro se expuso en el salón de 1804 y fue la obra más aclamada. El conocimiento que Gros podía tener de la campaña provenía de los relatos que circulaban en París y de Vivant Denon, al tiempo que recurrió a obras clásicas e italianas que conocía como modelo. Ello explica que la luz y los colores sean cálidos, una influencia de Rubens que a su vez anticipa el arte romántico. Gros combina la luz y el color para crear un brillo que rodea la figura de Napoleón, al tiempo que el contraste entre luz y oscuridad lo utiliza para resaltar sus cualidades[18]. En el boceto Gros había ubicado la escena y a los personajes como en un friso, con un fondo poco profundo y cerrado, como lo hacía su maestro David, pero en el cuadro Gros dispone a los personajes como los radios de una rueda, con Napoleón en el centro y una pincelada viva, apasionada, que anticipa a Delacroix y abandona de esa forma el austero clasicismo. El lugar es sobrio, la luz y un suelo polvoriento dejan espacio para los personajes, pudiéndose considerar una de las primeras manifestaciones del Romanticismo francés.

En el conjunto de la escena Gros insiste en el sufrimiento de los soldados franceses apestados. En un primer plano los enfermos agonizan y transmiten su miedo, pánico y desesperación, pero Gros transforma el horror de la realidad en una imagen en la que destaca la actitud, el gesto de Napoleón, que recuerda al de los reyes franceses y su poder curativo, tocando con su mano la pústula de un enfermo. Detrás, la actitud de René-Nicolas Desgenettes es de calma y prudencia en medio del caos, y con su mano previene a Napoleón ante lo que va a hacer, mientras que un oficial se tapa la nariz. Esta es la composición central, que fija la mirada del espectador, debiendo valorar que la representación de personas que realmente estuvieron en Jaffa es una forma efectiva de dar una autenticidad a lo que se representa, y la presencia de Desgenettes ayudaba a acallar los rumores.

No se representa una victoria militar, sino el sufrimiento de un ejército diezmado por la plaga, contexto en el que adquiere una visibilidad mayor la actitud de Napoleón. Uno de los problemas que tuvo Napoleón fue la oposición de la sociedad hacia los reclutamientos, y Gros recibió el encargo antes de la campaña a Alemania, por lo que la imagen de Napoleón como protector de los soldados también emitía un mensaje[19].

La escena transcurre en el patio de una mezquita que es utilizada como hospital y donde los orientales apenas tienen protagonismo. Su presencia se reduce a dos personajes en la izquierda que reparten pan y un doctor que intenta curar a un soldado, los árabes nada pueden aportar, están resignados y habituados a vivir estas situaciones[20]. Son los franceses los que sufren las consecuencias, los soldados son víctimas pasivas. Solo la actitud de Napoleón transmite algo de esperanza y seguridad ante la realidad de una plaga que es uno de los peligros de Oriente a los que debe enfrentarse Occidente. Un contexto en el que también destaca que, apoyado sobre una columna, Gros represente a un soldado ciego que intenta acercarse, oír a Napoleón[21]. Igualmente, la actitud de los árabes también puede ser interpretada como una demostración de que reconocían la superioridad intelectual de Francia y por ello se mostraban colaboradores. En este sentido, destaca que, al fondo del cuadro, en el centro, se encuentre la bandera francesa, símbolo de que Francia llevaba la civilización a Tierra Santa[22].

Ya nos hemos referido a la importancia de los gestos, de los mensajes que con las actitudes se querían emitir. Al respecto, Grigsby piensa que el mensaje que Gros deseaba transmitir no era el poder curativo de Napoleón, sino hacer visible su idea de que la enfermedad no era contagiosa, un pensamiento que era irracional en su opinión, por lo que el cuadro transmite la importancia y el valor de la racionalidad frente a la imaginación y el temor[23]. Pero esa “racionalidad” de Napoleón choca con la actitud cristiana que adopta, siendo la interpretación curativa, la del rey taumaturgo, la que domina la interpretación, la evocación de un poder en una escena que se desarrolla en Tierra Santa. Napoleón extiende su mano en un gesto similar al de Cristo, una imagen descrita por O’Brian como la de un Cristo con uniforme republicano[24]. Una actitud sanadora de Napoleón que se ha comparado con la estatua de Apolo Belvedere, también trasladada desde el Vaticano a París.

En opinión de Dwyer, la plaga es una metáfora de la situación política francesa, con diversas facciones que solo podía unir Napoleón; el caos y la muerte se visualiza en unos soldados desnudos y enfermos, mientras que el orden y la esperanza se transmiten en un Napoleón uniformado con sus generales como única solución[25]. La imagen de Napoleón es opuesta a la que transmitían los rumores, se preocupa por sus soldados y su bienestar. Gros representa lo sucedido en Jaffa como algo contra lo que solo el temple y la serenidad de Napoleón podían combatir, era el salvador y el protector, capaz de controlar a Oriente y proporcionar un futuro glorioso a Francia. Como en el retrato de Arcole o el paso de San Bernardo de David, lo que se representa no se corresponde con la realidad y Napoleón no es un agresor, sus guerras tienen como finalidad transmitir los valores de la Ilustración, establecer la paz. La derrota y el fracaso de la campaña a Egipto y Siria se esconden, lo que importa es el mensaje y su recepción por la opinión pública[26].

Es este un cuadro en el que existen alusiones religiosas, casi milagrosas, asociadas al poder, teniendo lugar además la escena en Tierra Santa. Una utilización de símbolos religiosos que también es propia de Ingres en su retrato Napoleón en su trono imperial. En ambos casos existía el problema de representar la autoridad con una iconografía que recordaba al pasado y un contexto histórico en el que el poder monárquico y religioso habían quebrado con la Revolución, pero Gros, como después Ingres, transmiten un nuevo poder que no es monárquico, sino imperial.

Otro de los cuadros más conocido de Antoine-Jean Gros tiene relación con la aventura oriental de Napoleón, la Batalla de las Pirámides (1810), una de sus obras más pequeñas, solo 4 metros de largo, que se popularizó al realizarse numerosos grabados para su difusión (Fig. 7). Lo que es menos conocido, pero resulta realmente significativo, es que el cuadro tal y como se puede contemplar en la actualidad no fue la versión original, ya que en torno a 1835 se le añadieron las dos escenas que están en los extremos, la figura del general Kleber y la familia egipcia (Fig. 8), ambas incluidas quizás para quitar algo de protagonismo a Napoleón por deseo del rey Luis Felipe I de Francia.

Fig. 7. Antoine-Jean Gros, Batalla de las pirámides, 1810. Óleo sobre lienzo. Palacio de Versalles, Francia. © Fotografía: Wikimedia Commons, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baron_Antoine-Jean_Gros-Battle_Pyramids_1810.jpg#file.

Fig. 8. Antoine-Jean Gros, general Kleber y familia egipcia. Añadidos al cuadro de la Batalla de las Pirámides. Óleo sobre lienzo. The Cleveland Museum of Art, Cleveland, EE. UU. © Fotografía: The Cleveland Museum of Art, https://www.clevelandart.org/art/1972.17.

Arte, propaganda y glorificación

Desde su campaña en Italia, Napoleón mostró un interés por las obras de arte y su transporte a Francia, lo que no pudo hacer con la campaña en Egipto, pues los objetos de arte que reunieron los savants que le acompañaron quedaron en manos de Inglaterra. Es en este sentido en el que también se puede interpretar el deseo que tuvo Napoleón por difundir los logros alcanzados en Egipto[27]. Una de las consecuencias de la Revolución francesa fue que la historia ya no pertenecía, o buscaba su legitimidad, en el pasado.. La Revolución implicó que se representara aquello que sucedía y Napoleón puso las artes al servicio de su figura y glorificación[28].

Siempre se han indicado las similitudes que Napoleón anheló establecer con personajes como Augusto o Alejandro Magno, modelos de una antigüedad también en unos momentos históricos de cambios políticos y territoriales[29]. En esta línea, Bell ha analizado el carisma de algunos gobernantes de finales del siglo XVIII que tuvieron como elementos característicos ser héroes militares, redentores que salvaban a su pueblo de la crisis, externa o interna, y se convirtieron en fundadores de la nación superando las tensiones existentes[30].

Todo ello está presente en el arte que se desarrolló en torno a Napoleón, en su deseo de convertir al que sería el Louvre en el gran museo europeo, llamado Museo Napoleón entre 1804 y 1815. Napoleón utilizó el arte y, a través de gestos, actitudes y representaciones transmitió una historia que, en muchas ocasiones, no era real sino manipulada, considerando que los grandes cuadros eran un medio para formar memorias nacionales[31]. Como hemos podido ir comprobando, Napoleón utilizó de forma propagandística su campaña en Egipto cuando en realidad fue un fracaso y sus pintores, en especial Antoine-Jean Gros, le mostraron como salvador, no solo de los soldados, también de un Oriente que debía reconocer el poder y sabiduría de Occidente encarnada en su figura y Francia, al tiempo que se exhibía la superioridad del ejército francés frente a un enemigo incivilizado.

Una propaganda a través del arte que ya habían utilizado los reyes borbónicos, en especial Luis XIV[32], pero Napoleón debió combinar las ideas revolucionarias que habían sacudido los cimientos políticos, sociales, económicos y religiosos de Francia con su personalidad, gobierno y carisma, lo que realizó a través de un control sobre las manifestaciones artísticas. Una manipulación y transmisión de los hechos que queda reflejada en una canción que tuvo gran éxito durante todo el siglo XIX en Francia: Partant pour la Syrie, cuya música se atribuye a Hortense de Beauharnais. Compuesta en 1807 describe las hazañas de un cruzado en Siria[33].

Entre 1804 y 1815 las paredes de los salones se llenaron de obras que conmemoraban los éxitos militares de Napoleón gracias a un control temático y unas instrucciones claras que impedían la libertad artística, al tiempo que se regresaba a unos cuadros a gran escala que habían desaparecido con anterioridad. Todo ello para manipular a la opinión pública y servir las intenciones políticas del Imperio, recuperando Napoleón y Vivant Denon una temática que había desaparecido prácticamente de la pintura, los cuadros de batallas[34], convirtiendo a la pintura histórica en un poderoso vehículo de propaganda. Transformar la derrota en victoria fue una de las preocupaciones del régimen napoleónico, sin olvidar los rumores y la campaña que en contra de las acciones de Napoleón se realizaba desde Inglaterra.

Con posterioridad a Napoleón muchas de los cuadros y obras artísticas relacionados con sus años de gobierno fueron retirados, eliminados u olvidados[35]. Con el gobierno de Napoleón III su figura fue restituida, y la campaña a Egipto recibió especial atención, lo que contribuyó tanto a la “egiptomanía” como a la visión liberadora, civilizadora y de éxito militar que tuvo la campaña a Egipto y Siria de Napoleón, volviéndose a esconder su fracaso militar y que fue un desastre económico, razón por la que la obra de Antoine-Jean Gros fue nuevamente valorada.

Conclusión

Napoleón utilizó el arte para crear una percepción de victoria en todas y cada una de sus campañas militares, incluida la de Egipto y Siria, que en realidad fue un fracaso, pero gracias a ella Oriente pasó a formar parte de un lenguaje visual que transmitía unos mensajes.

El antiguo Egipto era considerado en los círculos académicos un modelo de prosperidad, no en vano había sido el granero no solo de Roma, también de Bizancio, que Francia deseaba recuperar, máxime cuando había perdido sus colonias americanas y podría ayudarle a debilitar a Inglaterra. Es así como Napoleón pasa a encarnar las virtudes de un país, Francia, que deseaba ser modelo de libertad y prosperidad frente a un Egipto gobernado por los mamelucos, que eran un símbolo de pobreza, de una mala administración y de un gobierno despótico. Es por ello por lo que en la portada de La Description de l’Égypte Napoleón será representado como Alejandro Magno, liberando a Egipto de unos gobernantes que no eran deseados, lo que permitía el regreso de las musas, de la libertad y la prosperidad. Unos mensajes que Antoine-Jean Gros había emitido en sus pinturas. En ambos casos se ponen las bases de un orientalismo que refleja el desprecio por el mundo otomano. La campaña a Egipto y Siria fue un fracaso, pero la propaganda, la difusión y recuperación de los modelos napoleónicos a lo largo del siglo XIX, así como la influencia que ha tenido la “egiptomanía”, hace que siga siendo percibida como un logro cultural, un avance político, una propaganda a la que contribuyó Antoine-Jean Gros con sus cuadros.

A finales de la década 1790 la pintura histórica estaba en declive, pero Napoleón la recuperó y estableció una alianza con los pintores para convertirla en un poderoso vehículo de propaganda estatal. Napoleón utilizó el arte como un medio de propaganda de sus victorias militares, pero la derrota sufrida en Egipto impidió que llegaran a Francia objetos de una civilización milenaria, razón por la que prestó especial interés a fomentar obras y cuadros que trasladaran visualmente su “victoria” en Egipto.

Es importante también considerar la propaganda dirigida a las tropas y la sociedad, con unas pinturas que transmitían la victoria y la protección que Napoleón ofrecía a sus soldados y, por extensión, a Francia y que, en el caso de Antoine-Jean Gros, reflejó en la derrota de un enemigo diferente, exótico y peligroso, los mamelucos. Con sus pinturas Gros convirtió la derrota en victoria, falseó hechos acaecidos durante la campaña en Siria para desmentir las noticias y rumores que llegaban desde Inglaterra, al tiempo que representa la superioridad del ejército francés sobre un enemigo sin civilizar, y para ello utilizó unos modelos artísticos del mundo clásico que conocía gracias a su participación en el traslado a París de numerosas obras artísticas.

Referencias

Baldassarre, Antonio. “The Politics of Images. Considerations on French Nineteenth-Century Orientalist Art (ca. 1800-ca. 1880) as a paradigm of Narration and Translation.” En Narrated Communities narrates Realities. Narration as Cognitive Processing and Cultural Practice, editado por Hermann Blume, Christoph Leitgeb, y Michael Rössner, 185-247. Leiden: Brill, 2015. https://doi.org/10.1163/9789004184121_014.

Bell, David. Men on Horseback. The power of Charisma in the Age of Revolution. Nueva York: Farrar, 2020.

Boime, Albert. Art in an Age of Bonapartism. 1800-1810. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Burke, Peter. The Fabrication of Louis XIV. New Haven: Yale University Press, 1992.

Chevè, Dominique. “Représenter l’Orient épidémique? Regards croises d’artistes francais (XVIII et XIX siècles): une approche anthropologique.” Cahiers de la Mediterranee, no. 96 (2018): 271-288. https://doi.org/10.4000/cdlm.10975.

Coller, Ian. Arab France. Islam and the Making of Modern Europe 1798-1831. Los Angeles: University California Press, 2010. https://doi.org/10.1525/california/9780520260641.001.0001.

Dwyer, Philip. Napoleon. The Path to Power. Londres: Bloomsbury Publishing, 2008.

–––. “Napoleon and the Foundation of the Empire.” The Historical Journal, no. 53 (2010): 339-358, https://doi.org/10.1017/S0018246X1000004X.

–––. Citizen Emperor. Napoleon in Power. New Haven: Yale University Press, 2013.

–––. “Citizen Emperor. Political Ritual, Popular Sovereignty and the Coronation of Napoleon I.” History, no. 100 (2015): 40-47, https://doi.org/10.1111/1468-229X.12089.

Forrest, Alan. Conscripts and Deserters: the Army and French Society during the Revolution and the Empire. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Friedlaender, Walter. “Napoleon as Roi Thaumaturge.” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, no. 4, (1941): 139-141. https://doi.org/10.2307/750411.

Grigsby, Darcy. “Rumor, Contagion and Colonization in Gros’s Plague-Stricken of Jaffa (1804).” Representations, no. 51 (1995): 1-46. https://doi.org/10.2307/2928645.

–––. Painting Empire in Post-Revolutionary France. New Haven: Yale University Press, 2002.

Humbert, Jean-Marcel, Michael Pantazzi, y Christiane Ziegler. Egyptomania: Egypt in Western Art, 1730-1930. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1994.

Johnson, Dorothy. “Corporality and communication: The gestural revolution of Diderot, David, and the Oath of the Horatii.” The Art Bulletin, no. 71(1) (1989): 93-113. https://doi.org/10.1080/00043079.1989.10788480.

Kelly, Catherine. “Medicine and the Egyptian Campaign: The Development of the Military Medical Officer during the Napoleonic Wars c. 1798-1801.” Canadian Journal of Health History, no. 27 (2010): 321-342. https://doi.org/10.3138/cbmh.27.2.321.

Knels, Eva. Der Salon und die Pariser Kunstszene unter Napoleon I. Kunstpolitik, künstlerische Strategien, internationale Resonanzen. Hildesheim: Olms, 2019.

O’Brian, David. After the Revolution: Antoine-Jean Gros, Painting and Propaganda under Napoleon. University Park: Pennsylvania State University Press, 2006.

–––. “Another lieu de mémoire? Napoleonic Painting, the Museum and French Memory.” En War Memories in Revolutionary Europe, editado por Alan Forrest y Etienne Francois, 291-316. Londres: Palgrave, 2012.

O’Rourke, Stephanie. “The Sediments of History in Napoleonic France.” Word & Image, no. 37 (2021): 6-20. https://doi.org/10.1080/02666286.2020.1866797.

Piussi, Anna. “The Orient of Paris: The Vanishing of Egypt from Early Nineteenth-Century Paris Salons (1800-1827).” En La France et l’Égypte à l’époque des vice-rois, 1805-1882, editado por Daniel Panzaz y Andre Raymond, 40-52. Cairo: IFAO, 2002.

Porterfield, Todd. The Allure of Empire. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Siegfried, Susan. “Visualizing History in Eighteenth-Century France.” Representations, no. 145 (2019): 80-106. https://doi.org/10.1525/rep.2019.145.1.80.

Tóth, Ferenc. “Un Hongrois en Ègypte Avant Napoleón. La misión secrète du Baron de Tott.” Revue Historique des armées, no. 270 (2013): 14-22. https://doi.org/10.3917/rha.270.0014.

Van Eck, Caroline, John Versluys, Miguel, y Pieter Keurs. “The Biography of Cultures: style, Objects and agency. Proposal for an interdisciplinary approach.” Cahiers de l’Ècole du Louvre, no. 7 (2015): 2-22. https://doi.org/10.4000/cel.275.

Warner, Nicholas. “Picturing Power: the depiction of leadership in Art.” Leadership and the Humanities, no. 2 (2014): 4-26. https://doi.org/10.4337/lath.2014.01.01.

[1]* Grupo de Investigación GRIHAL. Universidad Internacional de La Rioja.

David O’Brian, After the Revolution: Antoine-Jean Gros, Painting and Propaganda under Napoleon (University Park: Pennsylvania State University Press, 2006), 10.

[2] El cuadro fue encargado originalmente por Carlos IV, rey de España, a Jacques-Louis David, pidiendo posteriormente Napoleón tres copias más, Albert Boime, Art in an Age of Bonapartism. 1800-1810 (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 41.

[3] Un gesto y actitud que David también plasmó en su cuadro La muerte de Sócrates, realizado en 1787 (Metropolitan Museum de Nueva York 31.45). La obra de David convierte al cuerpo y los gestos en transmisores de mensajes, no solo la cara como había sido normal durante el Rococó. Dorothy Johnson, “Corporality and communication: The gestural revolution of Diderot, David, and the Oath of the Horatii,” The Art Bulletin, no. 71 (1) (1989): 93-113, https://doi.org/10.1080/00043079.1989.10788480.

[4] Antonio Baldassarre, “The Politics of Images. Considerations on French Nineteenth-Century Orientalist Art (ca. 1800 – ca. 1880) as a paradigm of Narration and Translation,” en Narrated Communities, narrates Realities. Narration as Cognitive Processing and Cultural Practice, eds. Hermann Blume, Christoph Leitgeb, y Michael Rössner (Leiden: Brill, 2015), 203, https://doi.org/10.1163/9789004184121_014; Philip Dwyer, “Napoleon and the Foundation of the Empire,” The Historical Journal, no. 53 (2010): 339-358, https://doi.org/10.1017/S0018246X1000004X.

[5] Susan Siegfried, “Visualizing History in Eighteenth-Century France,” Representations, no. 145 (2019): 95, https://doi.org/10.1525/rep.2019.145.1.80.

[6] Con posterioridad a Napoleón, Antoine-Jean Gros fue profesor de la Escuela de Bellas Artes donde reemplazó al exiliado David, convirtiéndose en un artista influyente para Géricault, Delacroix y otros pintores del naciente Romanticismo al considerarse su estilo un antídoto al clasicismo académico, pero a pesar de recibir diferentes encargos, como pintar algunos techos en las galerías del Louvre, su obra fue siendo cada vez más criticada, lo que le llevó a suicidarse en el Sena en 1835.

[7] Philip Dwyer, Napoleon. The Path to Power (Londres: Bloomsbury Publishing, 2008), 333-347. La obra de Volney, Voyage en Syrie et en Ègypte (1787), fue una fuente de inspiración para Napoleón. Sobre el barón de Tott, un noble húngaro que trabajó como espía y preparó un plan de invasión de Egipto, Ferenc Tóth, “Un Hongrois en Ègypte Avant Napoleón. La misión secrète du Baron de Tott,” Revue Historique des armées, no. 270 (2013): 14-22, https://doi.org/10.3917/rha.270.0014.

[8] De ella se realizaron dos versiones pictóricas. La de Anne-Louis Girodet, de gran violencia y expuesta en el salón de 1810, fue encargada por Denon en 1809, año en el que los ejércitos de Napoleón estaban en campaña en Austria y encontraron mucha resistencia. Los rebeldes son mamelucos o beduinos, no árabes, tomando Girodet los modelos de la obra de Denon. Por el contrario, la versión de Pierre-Narcisse Guérin muestra un Napoleón clemente y cercano hacia los rebeldes. Fue expuesta en el salón de 1808 junto a otras obras que reflejan la actitud piadosa de Napoleón, siendo los motivos las batallas y rumores que circulaban sobre la crueldad y mortandad que causaban las campañas napoleónicas.

[9] Una descripción de lo acontecido en la campaña en Siria puede encontrarse en Dwyer, Napoleón. The Path to Power, 415-422.

[10] En 1802, sir Robert Thomas Wilson publicó un relato sobre la muerte de 580 soldados dentro de los dos volúmenes de su historia sobre la expedición inglesa a Egipto, una obra que fue traducida al francés ese mismo año; Porterfield, The Allure of Empire, 47-55.

[11] Catherine Kelly, “Medicine and the Egyptian Campaign: the Development of the Military Medical Officer during the Napoleonic Wars c. 1798-1801,” Canadian Journal of Health History, no. 27 (2010): 321-342, https://doi.org/10.3138/cbmh.27.2.321.

[12] Ian Coller, Arab France. Islam and the Making of Modern Europe 1798-1831 (Los Angeles: University California Press, 2010), 99-120, https://doi.org/10.1525/california/9780520260641.001.0001.

[13] La batalla del monte Tabor fue pintada también por Louis Francois Lejeune y expuesta en el salón de 1804, estando la figura de Napoleón en el centro (Museo de Versalles, MV 6855).

[14] Todd Porterfield, The Allure of Empire (Princeton: Princeton University Press, 1998), 47. El monte Tabor se encuentra en la baja Galilea y es donde, según los evangelios, tuvo lugar la transfiguración de Jesús.

[15] Francia había firmado la paz con Austria (1801) e Inglaterra (1802), así como el Concordato con el papa (1802), pero en 1803 se rompió la paz alcanzada por el tratado de Amiens y existía una tensión entre Napoleón y los royalistas. Artísticamente, las obras sobre guerras habían sido escasas hasta 1804, pero coincidiendo con la coronación de Napoleón como emperador son más frecuentes, Darcy Grigsby, “Rumor, Contagion and Colonization in Gros’s Plague-Stricken of Jaffa (1804),” Representations, no. 51 (1995): 32-5, https://doi.org/10.2307/2928645.

[16] Dibujos que se conservan en el Museo del Louvre (RF 29955,28; 29956,22; 29956,34).

[17] Anna Piussi, “The Orient of Paris: The Vanishing of Egypt from Early Nineteenth-Century Paris Salons (1800-1827),” en La France et l’Égypte à l’époque des vice-rois, 1805-1882, eds. Daniel Panzaz y Andre Raymond (Cairo: IFAO, 2002), 40-52.

[18] Dwyer, Citizen Emperor, 153.

[19] Alan Forrest, Conscripts and Deserters: the Army and French Society during the Revolution and the Empire (Oxford: Oxford University Press, 1989): 188-190.

[20] Grigsby, “Rumor,” 9.

[21] En opinión de Baldassarre, “The Politics of Images,” 199, esta figura es una influencia de la Resurrección de Lázaro, de la escuela de Bonifazio de Pitati.

[22] Porterfield, The Allure of Empire, 56-61.

[23] Grigsby, “Rumor,” 25-26. También se reflejaba el mensaje de que el peligro de Oriente eran sus plagas, sus enfermedades, Dominique Chevè, “¿Représenter l’Orient épidémique? Regards croises d’artistes francais (XVIII et XIX siècles): une approche anthropologique,” Cahiers de la Mediterranee, no. 96 (2018): 271-288, https://doi.org/10.4000/cdlm.10975.

[24] O’Brian, After the Revolution, 102; Walter Friedlaender, “Napoleon as Roi Thaumaturge,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, no. 4, (1941): 139-141, https://doi.org/10.2307/750411. Tampoco se debe olvidar que en 1803 se firmó el concordato con el Papa que, además, iba a asistir a su coronación como emperador en París.

[25] Philip Dwyer, “Citizen Emperor. Political Ritual, Popular Sovereignty and the Coronation of Napoleon I,” History, no. 100 (2015): 46, https://doi.org/10.1111/1468-229X.12089.

[26] O’Brien, After the Revolution,116-7. Sobre los informes que la policía emitió en relación con las reacciones de los espectadores, Dwyer, Citizen Emperor, 153-155.

[27] Sobre la importancia que la imagen y las obras de arte tenía para Napoleón, Stephanie O’Rourke, “The Sediments of History in Napoleonic France,” Word & Image, no. 37 (2021): 6-20, https://doi.org/10.1080/02666286.2020.1866797.

[28] Siegfried, “Visualizing,” 95.

[29] Caroline Van Eck, Miguel John Versluys, y Pieter ter Keurs, “The Biography of Cultures: style, Objects and agency. Proposal for an interdisciplinary approach,” Cahiers de l’Ècole du Louvre, no. 7 (2015): 2-22, https://doi.org/10.4000/cel.275, analizan y comparan la Roma de Augusto y el Paris de Napoleón.

[30] David Bell, Men on Horseback. The power of Charisma in the Age of Revolution (Nueva York: Farrar, 2020). Su estudio se centra en cinco personajes, Pasquale Paoli, padre del nacionalismo corso, George Washington, padre de los EE. UU., Napoleón Bonaparte, Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana, y Simón Bolívar.

[31] Nicholas Warner, “Picturing Power: the depiction of leadership in Art,” Leadership and the Humanities, no. 2 (2014): 4-26, https://doi.org/10.4337/lath.2014.01.01. Sobre la posterior utilización, crítica y olvido, hasta la actualidad de la gran pintura relacionada con la figura de Napoleón, David O’Brian, “Another lieu de mémoire. Napoleonic Painting, the Museum and French Memory,” en War Memories in Revolutionary Europe, eds. Alan Forrest y Etienne Francois (Londres: Palgrave, 2012), 291-316.

[32] Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV (New Haven: Yale University Press, 1992).

[33] Hortense de Beauharnais (1783-1837) se casó con el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte y fue la madre de Napoleón III; Baldassaire, “The Politics of Images,” 190-1.

[34] Eva Knels, Der Salón und die Pariser Kunstszene unter Napoleon I. Kunstpolitik, künstlerische Strategien, Internationale Resononzen (Hildesheim: Olms, 2019).

[35] Un ejemplo relacionado con el cuadro de Gross y los acontecimientos de Jaffa es un vaso que estaba decorado con la escena pintada por Gross y que fue retirado (Louvre LP 3275), Jean-Marcel Humbert, Michael Pantazzi y Christiane Ziegler. Egyptomania: Egypt in Western Art, 1730-1930 (Paris: Réunion des Musées Nationaux, 1994), 278.