El imaginario romano en la Sevilla barroca. Pinturas y tapices de los Herrera Melgarejo

Roman Imaginary in the Baroque Seville. The Herrera Melgarejo Families’ Paintings and Tapestries

Fernando Quiles García

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Recibido: 05/09/2024 | Aceptado: 07/10/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

Los miembros de estas familias Herrera Melgarejo, que vivieron en Sevilla durante el siglo XVII, acopiaron significativas obras de arte, al tiempo que hicieron una importante labor de promoción artística. Beatriz de Herrera Melgarejo y su esposo Diego López de Balmaseda constituyen uno de los referentes de este estudio. El otro lo representa Francisco de Herrera Melgarejo, casado con María Ortiz de Zúñiga de forma que entroncó con el linaje de “los Ortices”, del que también formó parte el ilustre historiador sevillano, Diego Ortiz de Zúñiga. Todos ellos reunieron numerosas obras que ponen de manifiesto la importancia del flujo artístico de procedencia romana hasta Sevilla. Pero también se ha podido verificar la conexión personal de ambas familias con ilustres personajes de la corte pontificia y otros relacionados con la madrileña. |

Herrera Melgarejo López de Balmaseda Diego Ortiz de Zúñiga Ortices Roma pontificia Barroco sevillano |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

The members of Herrera Melgarejo families, who lived in Seville during the 17th century, collected significant works of art. At the same time, they did an important work of artistic promotion. Beatriz de Herrera Melgarejo and her husband, Diego López de Balmaseda, constitute one of the references of this study. The other is Francisco de Herrera Melgarejo, married to María Ortiz de Zúñiga, thus he was linked to the lineage of “the Ortices”, of which the illustrious Sevillian historian, Diego Ortiz de Zúñiga, was also part. They all brought together numerous works demonstrating the importance of the Roman origins’ artistic trade in Seville. In addition, it has also been possible to verify the personal connection of both families with illustrious figures from the papal court and others related to the Madrid court. |

Herrera Melgarejo López de Balmaseda Diego Ortiz de Zúñiga “Ortices” Pontifical Rome Sevillian Baroque |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Quiles García, Fernando. “El imaginario romano en la Sevilla barroca. Pinturas y tapices de los Herrera Melgarejo.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024): 68-88. https://doi.org/10.46661/atrio.10973.

© 2024 Fernando Quiles García. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

No debiera sorprendernos la riqueza artística que se atesoró en las casas principales sevillanas, aun a mediados del XVII. Ni siquiera tras el “desalojo” de algunas de las más importantes colecciones conformadas durante siglos por destacados miembros de la nobleza local, quienes con su marcha a la Corte dejaron tras de sí un ostensible vacío[1]. Otras familias llegaron a curar esa “sangría”, al involucrarse en las nuevas dinámicas creativas, con sus propios aportes.

En la Sevilla barroca siguió vivo el espíritu que marcó el devenir de la ciudad desde que se convirtiera en cabecera de los negocios con las Indias[2].

En este sentido quiero ocuparme de dos familias vinculables al linaje que se dio en llamar “de los Ortizes”[3]. Me refiero a los Herrera Melgarejo, Francisco y Beatriz, quienes manifestaron el gusto por la Antigüedad y en paralelo cierto prurito de “romanidad”, concordante con la herencia familiar.

De los Ortices de Sevilla

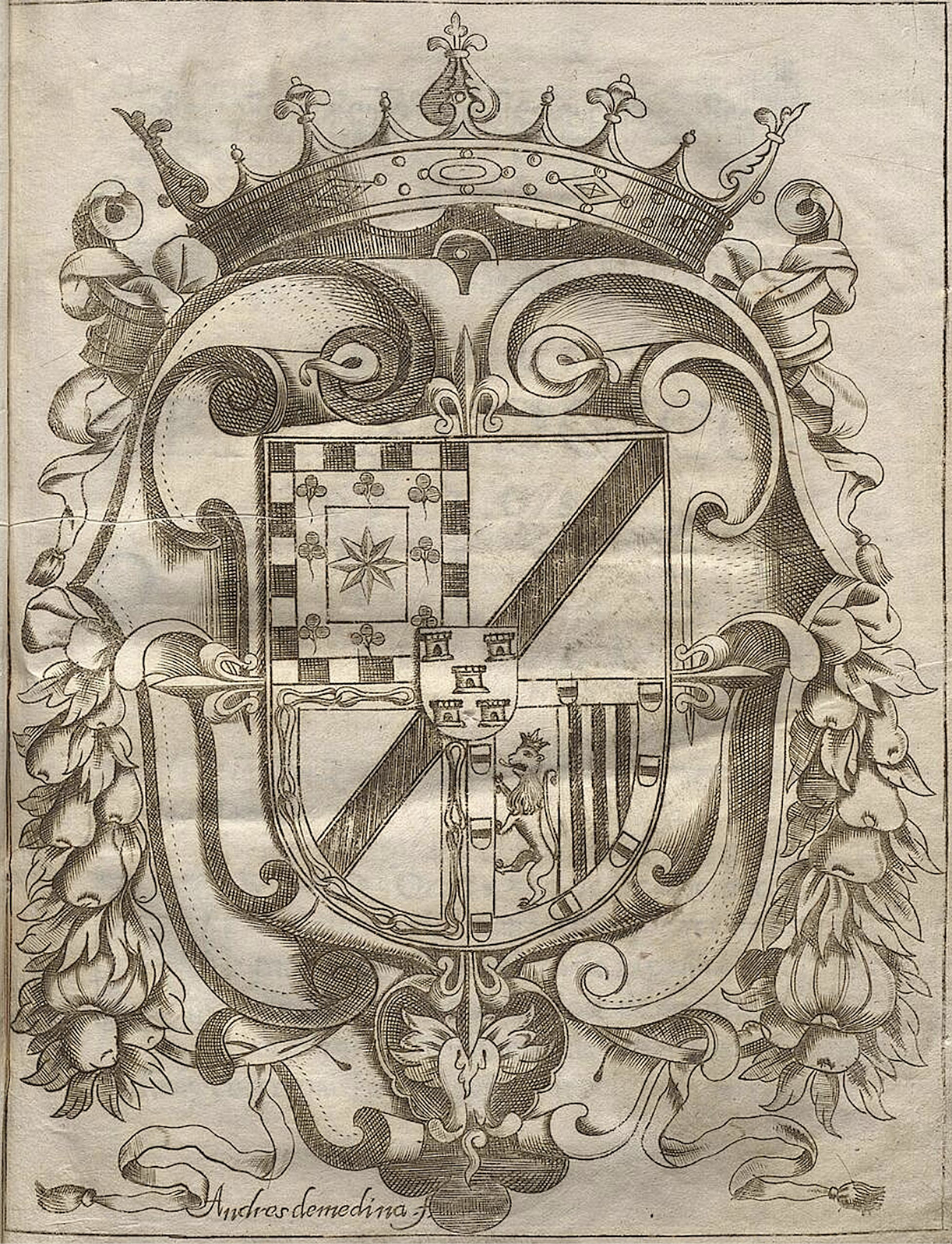

María Ortiz de Zúñiga era hija de Juan Ortiz de Zúñiga y Avellaneda y de Leonor de Alcázar. En 1592 contrajo matrimonio con Francisco de Herrera Ortiz de Melgarejo, cuyo tío, Luis de Herrera, quedó obligado al tiempo del casamiento en fundarle un mayorazgo, que acabó beneficiando a su hermana, Ana Luisa de Herrera. Valiéndose de su saneado capital, ya viuda (1651), se amparó en otra fundación, que acabó recayendo en su sobrino Diego Ortiz de Zúñiga (Fig. 1), el gran develador de las grandezas del linaje y de los anales de la muy Noble y muy Leal Ciudad de Sevilla, Metrópoli de Andalucía. Antes de ello, el propio Francisco de Herrera había puesto a disposición de la familia el patronato de una obra pía de más de dos mil ducados de renta, fundada en la parroquia de Omnium Sanctorum. Justamente el templo en cuya capilla mayor tuvieron enterramiento sus antepasados (“cuya Capilla mayor es entierro de sus antepasados”). El hecho de disponer de este recinto en destacado lugar, unido al alto nivel de rentas de sus miembros, dio argumentos a nuestro ilustre cronista para confeccionar su Discvrso genealógico de los Ortizes de Sevilla (Impreso en Cádiz, por Pedro Ortiz y en 1670, Fig. 2). Un concienzudo balance histórico que hizo empujado tanto por su amor patrio como por la impregnación de la cuna.

Fig. 1. Domingo Martínez, Retrato de Diego Ortiz de Zúñiga, 1751. Copia del original de Murillo. Ayuntamiento de Sevilla. © Fotografía: Ayuntamiento de Sevilla.

Fig. 2. Escudo calcográfico de los Ortizes. Fdo: “Andres de Medina f.”. Ilustración del Discurso genealógico de los Ortizes de Seuilla, Impreso en Cádiz, por Pedro Ortiz, 1670. Biblioteca de la Real Academia Española. © Fotografía: Archivo Digital, nº. A-Z4, 2V-2Z4, 3A4.

El cronista tuvo a gala exhibir los brillos de su familia, con una amplia estela en la que destellaron los Ortices junto con los Melgarejos y los Herreras. Y así celebró a quien dirigiera la Academia literaria de Sevilla, Antonio Ortiz Melgarejo, que Vélez de Guevara tuvo por “ingenio eminente en la música y en la poesía, cuya casa fue siempre el museo de la poesía y de la música”[4]. Y también a otro pariente apodado “Barrabás”, el correo mayor interino de Indias, Fernando de Medina Melgarejo[5], quien tuvo un enconando enfrentamiento con el conde-duque, Luis Méndez de Haro[6]. Su hijo, Diego Luis de Herrera Ortiz Melgarejo, “pagando tributo á la adversa costumbre de los siglos XVI y XVII de adoptar caprichosamente cualquiera de los patronímicos, suprimió los de Herrera y Medina, escogiendo para su designación personal los de Ortiz y Melgarejo”[7]. Tuvo sobrados recursos económicos, como tantos otros miembros del linaje. Y, como no podía ser de otro modo, dada la cuna manifestó una “extraordinaria afición al estudio y gusto por las artes, arqueología y ejercicios propios de un caballero de esclarecida prosapia”[8].

Su fuerte personalidad le valió el afecto capitular, pues “sus discursos en varias importantes sesiones y su conducta en circunstancias notables le valieron el respeto, la consideración y el prestigio en su patria”[9].

Pero hay más. Diego Ortiz Melgarejo, como quiso ser conocido, desprendiéndose del resto de los apellidos con los que vistieron sus nombres otros integrantes del linaje, fue duro negociador en la defensa de los intereses de sus conciudadanos. Al punto de enfrentarse a la propia Corona que, en su opinión, se excedió en la carga del impuesto de millones. Una carta suya resulta sumamente explícita, advirtiendo que “si este servicio de millones se carga sobre los ricos, como V. E. me manifiesta, es preciso que V. E. conozca que aquellos vendrán á ser pobres, y los pobres vendrán á verse perdidos, como que los ricos los sustentan... No crea V. E. por quien es á los que le dizen ser liberalidad y servicio de S. M. se conzedan impuestos que se han de pagar de bienes ágenos; porque no es sino un disfraz de codicia...”[10].

Esta beligerante posición del procurador mayor en Madrid y representante del reino en las Cortes truncó su trayectoria política, cayendo en desgracia, tal como muy claramente manifestó el valido del monarca, Luis de Haro, en su respuesta a la anterior misiva, en la que bien a las claras se dictó: “...hé mandado que D. Diego Hortiz Melgarejo, Procurador de cortes por essa Ciudad en las que se están celebrando, salga luego de mi corle y veynte leguas en contorno, y que no entre en ella ni en essa Ciudad, ni en otras veynte leguas sin tener orden mia para ello, y juntamente he resuelto excluyrle de la Procurazion de cortes para que no buelva á servir en ella...”[11].

Y vuelvo sobre la carta autógrafa de Ortiz Melgarejo, para reconocer la honesta actitud del procurador de Cortes, testimonio evidente de lo transferido por el padre en la manera de enfrentarse a la administración cortesana. Lo que no le privó de su “rico pasar”, como así lo manifestó: “Yo, Señor, por mi parte confieso á V. E. que me favoreció Dios con un patrimonio opulento”[12].

Francisco de Herrera Melgarejo, en la casa de Arguijo y bajo la mirada de Zeus

El 15 de marzo de 1637 Herrera Melgarejo dio poder para testar a su esposa, María Ortiz de Zúñiga. Aún tardó unos años en fallecer, por lo que hasta el 30 de septiembre de 1644 no se llegó a concretar el testamento. Vivían a la sazón en la parroquia de San Andrés, en cuya capilla mayor pidió ser enterrado[13]. Los bienes del difunto fueron inventariados unos días más tarde, el 26 de octubre. Sorprende conocer que no pasó un mes antes de que se subastaran en pública almoneda[14]. La desconsolada viuda expresó, una década más tarde y en su última voluntad, el deseo de ser enterrada con él, en la parroquia de Omnium Sanctorum, como así ocurrió. Aparte, testimonió el afecto que le tenía a su sobrino, Diego Ortiz de Zúñiga, a quien dejó el ornamento de su oratorio[15].

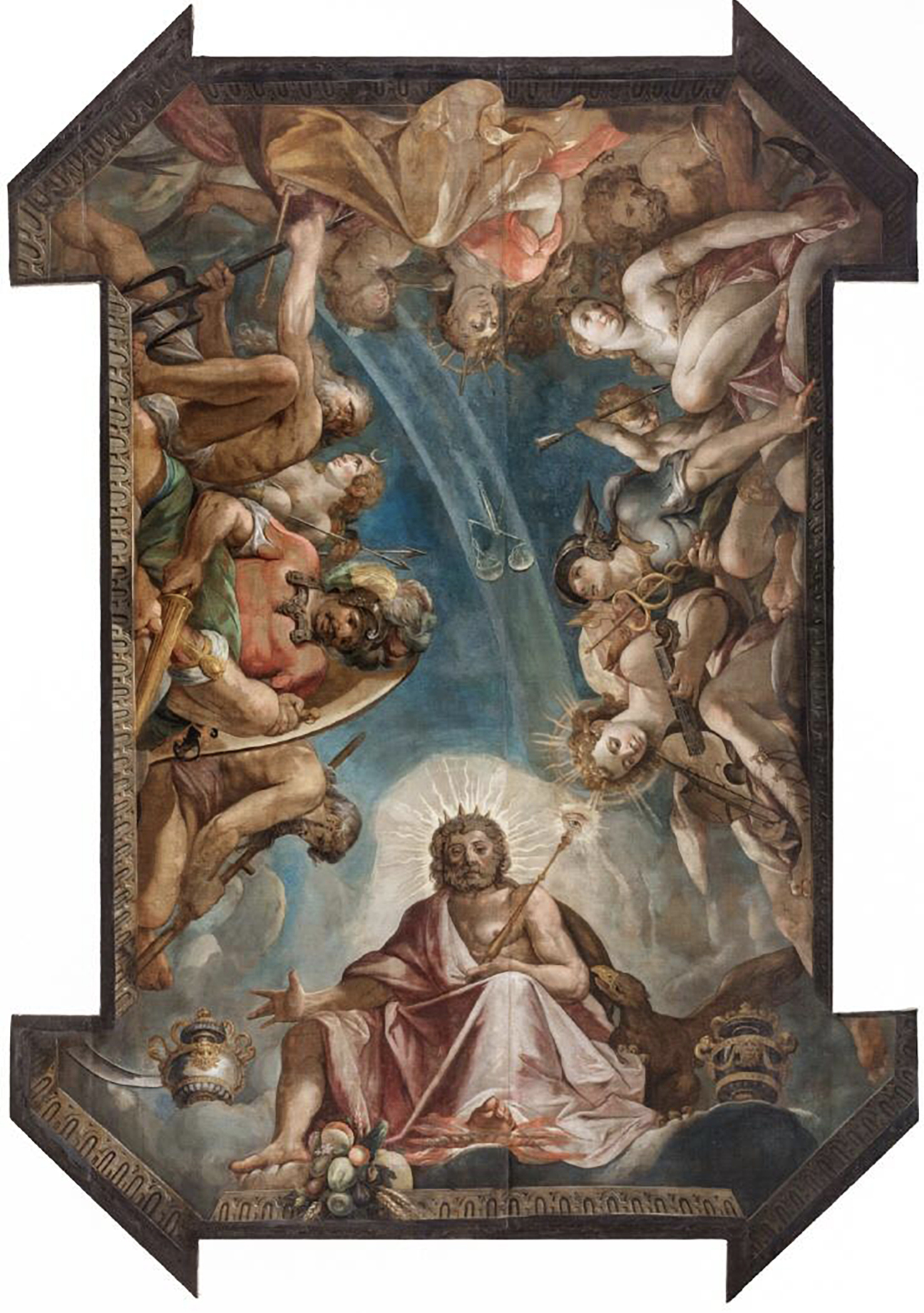

Dentro de la rica genealogía familiar Francisco de Herrera tiene un discreto pasar, quedando su nombre asociado a una de las joyas de la arquitectura doméstica del momento, la casa que hasta 1606 perteneció a Juan de Arguijo, gran poeta y anticuario[16]. Del gusto de este refinado patrono de las artes es el techo de la biblioteca, pintado por Alonso Vázquez[17]. Una obra que nació de la conjunción de ideas del patrono y del artista, cumpliendo con la locución latina ut pictura poesis, “como la pintura, la poesía” al recrear el Olimpo presidido por el dios Zeus[18] (Fig. 3).

Fig. 3. Alonso Vázquez, atrib., La asamblea de los dioses, 1601. Museo de Bellas Artes de Sevilla. © Fotografía: Pepe Morón, Catálogo CERES.

No cabe duda de que Herrera disfrutó bajo este celaje mítico, por cuanto significaba y por la calidad del pincel que a él se aplicó. Lo que tiene cierta contigüidad con una parte de las obras de arte que a continuación relaciono, que fueron de su propiedad y acabaron consignadas en el inventario de bienes efectuado a su muerte[19].

Para empezar una amplia panoplia de tapices, al gusto de la nobleza, que de ellos se sirvió para vestir las paredes de sus moradas. La Antigüedad asomó a las estancias de las más distinguidas familias, lo que en cierto modo les permitió resignificar sus espacios y sus apellidos. Sería el sustrato antiguo sobre el que levantaron sus propios linajes[20].

En el citado documento se relacionan “seis paños de los triunfos del petrarca, de seis anas de cayda” (Fig. 4) y “siete paños del rrouo de elena, de cinco anas de cayda”, también “las fabulas de trece paños, vna antepuertta de quatro anas y media de cayda”, así como un tapiz antiguo “de medallas”. Luego de este recorrido por la Antigüedad, “los meses del año” –en doce piezas– o los “ocho paños de ropaxe”. Por lo demás las historias de Jacob y Josué, en siete y ocho episodios, respectivamente. Todo ello probablemente tejido en talleres bruselenses.

Fig. 4. El triunfo del Tiempo, c. 1504. Galería Colecciones Reales, Madrid. © Fotografía: Patrimonio Nacional, España.

La mención a Petrarca, con seguridad se asocia con la serie de I Trionfi, compuesta por seis piezas elaboradas en la primera mitad del dieciséis[21]. También cabe considerar esa procedencia en la serie del rapto de Elena, de mediados de ese mismo siglo. E igualmente en “las fábulas de trece paños”, que bien podrían ser las de Ovidio, entre las que se encuentran las de Mercurio y Herse y las de Vertumno y Pomona, ambas representadas en las colecciones reales, habiendo sido manufacturadas en Bruselas[22].

Evidentemente, la conjunción de series mitológicas, sacras, elementos simbólicos y “antepuertas” (portiers, al gusto del medio), nace de la particular sensibilidad del propietario con respecto a la tapicería. Quizás haya que pensar en la permanencia de alguna obra del tiempo de Arguijo, pero sobre todo en el interés del nuevo propietario por un arte excelso, de procedencia flamenca y raíces antiguas. Evidenciando, de otro lado, una tendencia que triunfaba entre los coleccionistas sevillanos, con una temática que se ha convertido a mediados de siglo en la mejor muestra del arte en los hogares de mercaderes y de representantes del poder económico en la ciudad.

En contraposición con la tapicería, la colección de pinturas es relativamente modesta, aunque concordante con el espíritu de la época. Ante todo “un quadro grande de nra sra”, que forma parte “de la capilla de la casa”. El oratorio era espacio obligado en estas ricas casonas, solía presidirlo una imagen de devoción, fuera pintada o esculpida, que podía encontrarse acompañada de otras, repartidas por la estancia u organizadas en el altar de cabecera. Igual ocurría con el patio de estas nobles moradas, donde se disponían series pintadas, fueran paisajes o bodegones, aunque también podían exhibirse representaciones sacras. Justamente, los doce lienzos pequeños mencionados en el inventario con representación de Sibilas podrían haberse asociado con este ámbito. Al margen de estas concesiones a la rutina coleccionista, en el inventario que se analiza figuran otros doce cuadros de devoción “de diferentes pinturas y tamaños”, además de otros cuatro “de los tienpos” y tres “de las edades del mundo”. De estas dos series, se ha podido documentar en otras moradas las relativas a los “cuatro tiempos del año” o las cuatro estaciones. Fue temática popular en la ciudad ya en la segunda mitad del XVI, por mano de artífices locales que las tenían entre sus encargos[23]. Menos clara resulta la referencia a las edades del mundo. Noticia hay de la obra De Aetatibus Mundi Imagines, del pintor portugués Francisco de Holanda, que tomó forma de cuaderno ilustrado con el que trató de hacer una crónica del mundo en una secuencia temporal articulada en seis edades[24]. Si bien por la referencia numérica y por la más cercana sensibilidad artística, podríamos considerar el modelo de Pietro da Cortona, con su propia interpretación de “las cuatro edades del mundo”.

Quede como colofón a este apartado el hecho de que la subasta de los bienes de Francisco Herrera pudo producirse por la necesidad de liquidez económica, no parece que la viuda tuviera el menor interés por atesorar esos bienes ni salvaguardar los recuerdos compartidos. Y no podemos menos de considerar el que fueron miembros del mismo cuerpo social quienes se hicieron con los enseres subastados. Valga la constatación de Diego de Paiva adquiriendo “vna hechura de un crusifixo” (400 rs de plata), así como “vn quadro gde de deuosion” (100 rs)[25]. O la de Agustín Clemente comprando “quattro payses pequeños, de dos devoson y dos llanos”[26]. Igualmente, Miguel de Neve, que abonó 210 reales por “tres quadros grandes”[27]. Y más nombres figuran en la almoneda, como Nicolás Bucareli, Juan de Salcedo, Juan Bautista Alemán, Jacinto Pérez de Santillán o Antonio Camargo, canónigo de la Santa Iglesia. Este último adquirió un arca de plata en ochocientos reales[28].

Beatriz de Herrera Melgarejo y Diego López de Balmaseda, un matrimonio bien situado

Hubiera querido establecer el nexo familiar entre Francisco y Beatriz, tal como los apellidos inducen a pensar, pero no me lo han permitido las fuentes utilizadas. Eso sí: no hay duda de que el matrimonio al que ahora me refiero se insertó en el mismo “ecosistema”, la propia élite social sevillana. Incluso he podido saber que ambos pudieron ser enterrados en la parroquia de Omnium Sanctorum, bajo cuya capilla mayor acabó la parentela de Ortiz de Zúñiga.

De partida, tanto Beatriz como Diego, coincidieron en El Puerto de Santa María, donde contrajeron matrimonio. Ambos cultivaron sus respectivos círculos de amistades, con los consiguientes reportes artísticos. En el caso de ella he logrado saber que tuvo conocimiento, incluso amistad, con influyentes hombres de la Iglesia. Empezando por Giulio Rospigliosi, nuncio en España de Su Santidad, Alejandro VII, durante nueve años, hasta 1653. Quizás le vino este conocimiento por su primo Francisco de Herrera, religioso agustino establecido en Roma, hasta que emprendió camino a las Indias, en 1649. Viajó entonces al Perú, donde fue definidor general de la provincia de San Agustín[29]. Evidentemente, el nivel de confianza con el emisario pontificio fue grande, tal como lo sugieren los regalos que de él recibió. Ella pudo cumplir con los intereses del sacerdote, que en los años de su nunciatura pudo involucrarse en cualquiera de los dos procesos que la Iglesia sevillana tenía en marcha y que tomaron forma bajo el propio pontificado: la confirmación del culto a Fernando III (1655) y el decreto inmaculista (1661)[30]. Que sepa, tuvo trato con algún miembro del cabildo catedralicio, como el ministril Jerónimo de Medina, al que le unió cierta amistad[31].

Algún agasajo recibió de otro religioso que pasó por Sevilla, alojándose en su hogar en tanto preparaba su partida a ultramar, fray Basilio de Rivera. Al menos una lámina de piedra con guarnición de bronce y ébano ochavada, con la Santísima Trinidad coronando a la Virgen[32]. No menos relevante es este dato en la composición del elenco de amistades de la familia López de Balmaseda/Herrera Melgarejo, pues fray Basilio acabó sus días en el convento de San Agustín de Quito, donde efectuó una concienzuda labor de promoción artística[33].

Pero nada igual a lo ocurrido con el generoso nuncio apostólico, quien dio la medida de sus afectos hacia Beatriz de Herrera con un importante conjunto de láminas:

Ytten vna lamina grande de señora Santa Ana y San Joachin enseñando a leer a nuesttra señora con su guarniçion de piedra de colores y marco de ebano que ymbio de regalo a la dicha el eminentisimo señor cardenal de Rospigliosi.

Ytten otras ttres laminas de vn ttamaño, las dos en concha de nacar, la una de la visittasion de nuestra señora a Santa Ysauel y la otra de vn santto obpo. haçiendo oraçion a vn cruçiffixo con su guarniçion de bronçe y fflores de platta y la otra de San Miguel mas pequeña que haçe vn Relicario con sus punttas guarneçidas de bronçe y plata, que estas ttres y la dos antteçedentes a ymbiado de Regalo en diferenttes ocasiones el eminenttisimo señor cardenal de Rospigliossi a la dicha Doña Beattris de herrera[34].

Las que “a ymbiado de Regalo en diferenttes ocasiones el eminenttisimo señor cardenal de Rospigliossi a la dicha Doña Beattris de herrera”[35]. Pero fue la reina Mariana la que mejor gozó del munificente espíritu del prelado romano. Recibió de él un lote de espejos pintados con flores: “sei specchi grandi con diverse pitture fatti da i meglio pittori che siano in Roma [...] uno de fiori, uno di frutti, uno di prospettive, uno di uccelli, uno di ornamenti di Donne, uno di diversi armature”. Una moda o “tendencia que por entonces comenzaba a producir excepcionales ejemplos en la ciudad de Roma”[36]. Es evidente que Rospigliosi hizo un inteligente uso del regalo en su labor de intermediación entre ambas cortes[37]. Por ello mismo hay que resaltar lo llegado a Sevilla, por lo que significa con relación a su receptora. Pero queda para más adelante precisar el papel jugado por Beatriz de Herrera en este contexto, rodeada de gente de tan alto rango en el medio eclesial. De momento, paso a considerar la información relativa a su esposo, Diego López de Balmaseda. Su reputación en el medio le valió la amistad de Guillermo Bécquer, quien falleció en octubre de 1650, habiendo dejado dispuesto en su testamento que fuera él quien se ocupara de la gestión de sus bienes, “atento a las muchas noticias que tiene de sus asuntos”[38]. No le faltaron contactos en la collación donde vivía con su esposa, la de San Nicolás, donde también habitaban muchos comerciantes flamencos y vascos. No por nacer en El Puerto de Santa María (15-VI-1596) renunció a sus orígenes vascos. Tanto su padre, Juan López de Balmaseda, como su madre, María de la Peña y Pino, eran oriundos de las Encartaciones de Vizcaya. Él precisamente de Balmaseda y ella de la cercana población –como refiere el documento que manejo– de Cobieses de la Hoz (Kabiezes, quizás). Es más, al cabo de los años –en octubre de 1664– reivindicaría ese origen, tomando parte en la elección de “diputados generales, regidores y otros ministros”, postulándose por la villa de Morga, como regidor de Oracina[39].

Desde 1634 tenía el oficio de contador de la Real Audiencia y también en la Casa de Contratación. Llegó incluso a ser nombrado por el tribunal del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda juez ejecutor.

No faltan las menciones documentales a su pasar legal, como la relativa al pleito que sostuvo contra Juan del Río y Magdalena Díaz por el pago de un tributo, a principios de los treinta[40]. O el entablado con los herederos del difunto capitán y maestre de plata Domingo de Ojirondo, en la segunda mitad de la propia década[41].

Casó en primeras nupcias con Francisca de Mondragón y Arellano, viuda del contador Luis de la Puente, quien fuera tenedor de bastimentos de las provisiones generales de la Andalucía y de la frontera con África. Ante la posibilidad que se le brindó para asumir cargo de responsabilidad en el puerto, prefirió cederlo a un pariente. Y en el treinta y nueve contrajo matrimonio por segunda vez con Beatriz de Herrera Melgarejo, siendo la dote del 3 de abril[42].

Refuerza sus vínculos de barrio con la fiesta “que yo e echo todos los años a mi supremo y seráfico San Miguel, el día de su aparición, a ocho de mayo”, en su capilla del convento de las descalzas mercedarias, en la inmediatez de San Bartolomé[43].

Ello le retribuyó un espacio para su última morada, la propia capilla del Santo Arcángel donde tuvo cabida la celebración. Desafortunadamente el convento de mercedarias de San José fue pasto de las llamas en 1936, de manera que no podemos reconocer el lugar ni constatar la huella del patrono. Nos queda el eco de las palabras con que manifestó su última voluntad, que referente a la pintura fue[44]:

Y pusse en el vn quadro de san miguel que se hizo en madrid por Vicencio Cardicho [sic] a mi costa solicitandolo el Padre Vicario general fray Pedro de los angeles y del padre fray melchor de los Reyes de dha orden que estaban en madrid en aquel tiempo y yo lo di para el dho altar y labre el marco de yeseria y dorado como esta y hice la bobeda a mis costa y pusse el letrero queesta en la piedra y demas desto hice dos cortinas moradas con sus baras de hierro de donde penden para cubrir dho altar y para adorno del y de la Yglesia pusse en ella dos retratos grandes de cuerpo entero el vno de nuestro muy santo padre alejandro setimo y el otro del eminentissimo sr. Don Jullio Rospigliossi Cardenal de san sixto... [que] son mios propios...[45].

Y así descubrimos múltiples detalles que nos permiten ubicar a López de Balmaseda en el medio artístico. Evidentemente, al margen de las pulsiones devocionales que alimentaron durante años el afecto por san Miguel Arcángel, a quien anualmente festejó, hay que subrayar la mención al encargo realizado a Vicente Carducho.

A la medida de su gusto artístico también contribuye el hecho de haber ejercido, en los años veinte, como secretario del I marqués de Armunia, Diego Fernández de Córdoba y Lasso de Castilla, tío de quien –desde 1624– fuera marqués de Estepa, Adán Centurión[46].

La suma de voluntades, capitales y sensibilidades artísticas hace del matrimonio una muestra muy representativa de las élites locales. Sevilla fue una ciudad que dio cabida a un poderoso colectivo que transmutó su poder económico en social, que supo aprovecharse del enclave, volcado al río por el que transitaba la flota de Indias que, en tanto amarraba a puerto, dejaba un rastro notable. Y como en tierra de frontera, con las tensiones propias, tuvo a la Corona ejerciendo sobre ella un férreo control, sirviéndose para ello de sus agentes que basculaban alrededor de la Casa de Contratación. Más arriba tuvimos una prueba clara del papel desarrollado por quienes llevaban las riendas de la administración local, en tensión no pocas veces con la Corona. A la sombra de palacio se movían influyentes personajes, ávidos de poder y de capital, que tuvieron en Sevilla meramente la puerta de las Indias y los negocios a ellas vinculados. De ahí la relevancia de la Contratación, un organismo que se ocupó del control del tráfico indiano, atento al puerto, donde se mezclaban sus agentes con la marinería y sobre todo un incontable número de comerciantes, en su mayoría venidos de fuera. Éstos se hicieron sitio en el laberinto del callejero sevillano, bien fuera en sus moradas como en el espacio sacro del que fueron apropiándose.

Y vuelvo sobre los bienes de López de Balmaseda, para completar este bosquejo que trazo sobre la sensibilidad artística de quien, a buen seguro, ocupó un lugar en este influyente grupo social. Valiéndonos del inventario de sus bienes, podemos adentrarnos en el hogar compartido y familiarizarnos con sus posesiones artísticas, sabiendo de su disposición. Y pongamos por delante los tapices, representativos de un antiguo orden establecido por ciertas élites económicas de la ciudad. Como en algún documento se ha referido, muchas de ellas servirán para marcar espacios, al punto de que hay donde se las menciona como tapicerías “de galería”. En el caso del matrimonio que me ocupa, quiero recordar diversas piezas:

Vna ttapiceria de la Ysttoria de Abrahan de çinco paños. Ytten otros çinco paños de otra ttapiçeria de la misma Ystoria. Ytten otra ttapiçeria de seis paños de la Ysttoria de Alçides. Ytten otros seis paños de corte muy viejos q no son hermanos.

La historia de Abraham fue muy popular en las casas nobiliares, sin ir más lejos, recordemos que el conde de Monterrey, en la Corte, dejó al morir a mediados de siglo, prácticamente en las mismas fechas que manejamos con respecto a la familia sevillana, una tapicería con la citada historia, en seis paños, “que llaman de galería”[47].

Tuvo, además, un nutrido conjunto de pinturas, junto con algunas esculturas. Encabeza la relación de bienes artísticos el Santo Cristo de la Asunción, “que sudó sangre el ttiempo de la peste”, que a buen seguro presidió el oratorio, de ahí que aún se conservara también la cortina de tafetán[48]. Un Ecce Homo, más pequeño, pero igualmente velado, habría de acompañarlo en el propio lugar, así como los dos cuadros de san Miguel, de tres y dos varas y media, respectivamente.

La imagen principal del oratorio podría relacionarse, como he podido considerar, con la venerada en la iglesia de la Asunción, en la Alberca (Salamanca), que en el mismo año de la peste sudó sangre, por lo que le quedó el título del Santísimo Cristo del Sudor[49]. En cualquier caso, no puedo menos de considerar esta secuela del doloroso episodio vivido en el cuarenta y nueve.

Otro detalle llamativo en esta serie pictórica es el que se refiere a la procedencia de algunas de las obras. La consignación como “pintura de Roma” permite constatar la fuerza del nexo con la capital pontificia. Refiere el inventario asimismo “seis paiçes de Roma” (2x3 varas, aproximadamente), de los que dos representaban “la Ysttoria de Dauid y Gigantte Goliat y los otros quattro ffruteros y de Monttería”. Con el mismo sello “romano”, que admite algún comentario, porque tanto puede aludir a la procedencia geográfica, como a la artística, figura en el documento un cuadro de Nuestra Señora de la Concepción, así como un san Juan Bautista, del mismo tamaño. Y posiblemente tuvieran la misma filiación (“como el de arriua”) un san Jerónimo, una representación de la caída de san Pablo, “una Virgen con unos pobres”, santa Beatriz, “una madre de Dios con san Joseph y el Niño”, “una Diana en un bosque”. Todos ellos citados consecutivamente y quizás de las mismas dimensiones, lo que permite pensar en una serie, posiblemente del mismo origen. Pero hay más. Jugoso es el inserto de “Otros seis lienços de Pinttura Romana de medida q llaman Ymperial que son en vno san Pedro y San Pablo = en otro San Agusttin y san Ambrosio = en otro San Gregorio y San Geronimo = en otro San Anttonio y San Pablo Primer hermittaño = en otro la Madalena y Santta Maria egepciaca = otro de vn exçeomo”; también “otro quadro Romano de la misma medida Ymperial de San Miguel” y cinco lienzos más, pequeños, con “apóstoles de medio cuerpo romanos”[50].

Y aún resulta más interesante y con seguridad la más clara constatación de los afectos de la familia por el mundo romano, el que tuviera López de Balmaseda, además, una lámina con la Virgen con el Niño dormido “de mano guido borones” (Fig. 5). Al gusto del duque de Alcalá quien tuvo otro ejemplar de los mismos tema y autor en su casa, regalo de un cardenal romano en 1625[51].

Fig. 5. Mariano Salvador Maella, Virgen con el Niño dormido, 1761. Copia de Guido Reni. Real Academia de San Fernando, Madrid, n.º inv. 1761. © Fotografía: Real Academia de San Fernando, Madrid.

En el mismo sentido nos orienta la referencia al lienzo de Tiziano. Evidentemente, la reputación del artista le valió el reconocimiento de la casa, al punto de no quedar constancia en la escritura del tema representado. López de Balmaseda incorporó a sus bienes cuadros de origen italiano, ya lo hemos visto, pero igualmente hubo otros que puedo tener parecida procedencia, aun cuando no se especifique.

Mención aparte merecen los cuadros “con unos muchachos y una vieja con unas uvas” y con “tres mozas con sus cántaros”. El hecho de que el matrimonio Herrera y López de Balmaseda tuvieran estas obras en su casa antes de 1665, les sitúa en la vanguardia como demandantes de arte, relacionándolos con artistas en la órbita de Murillo. Precisamente apenas cinco años antes el sevillano pintó Rebeca y Eliezer, que representa a varias “mozas” conversando animadamente en torno a un pozo del que extraen el agua con la que llenan sus cántaros. Tampoco se han de descartar otras escuelas, sean italianas o flamencas en la concepción de estas representaciones. Justamente a continuación refiere el escribano otro “quadro de tres varas, con dos leones y un cierbo”, posiblemente con esta última procedencia[52].

No podían faltar en semejante colección “los países”, en este caso ocho, muy viejos y rotos, igual de ajados que otros cuatro con los “tiempos de el año”. De esta materia ya se habló unas líneas arriba, pero ahora me permito hacer una consideración sobre el estado de las piezas: “viejos” y “rotos”. Seguir el camino de estas obras desde la salida de taller hasta el momento en que los documentos nos los descubren en su lugar último es imposible, pero nos cabe al menos llamar la atención sobre ello. El envejecimiento y deterioro de series completas tienen que ver quizás con la pérdida de interés de quien las posee. Aunque no se puede descartar el hecho de que verse afectadas por peores condiciones de conservación, en un espacio abierto, como pudo ser el patio.

No es seguro que se integraran en el conjunto ornamental del oratorio, sino más bien en otras estancias más amplias y abiertas, una serie de piezas que trasladan historias del Antiguo Testamento, como “la Cena del rey Baltasar”, el templo de Salomón y “la Cayda de San Pablo”. Aparte, los lienzos de Cristo, la Virgen y los Apóstoles, todos ellos de vara y cuarta de alto. Y una Santísima Trinidad coronando a la Virgen, “con un rettrato a los pies”, que pudo hacer pareja con una Concepción, “con otro rettratto a los pies” de más de dos varas de largo. Lástima que no sepamos quiénes eran los retratados, pero quiero pensar que se trata de Beatriz y de Diego. Ya deslicé la idea de que ella intermediara entre el emisario pontificio y el cabildo catedralicio, quizás en pro del proceso de exaltación de la Inmaculada Concepción, que tuvo un avance el 8 de diciembre de 1661 cuando el pontífice firmó la bula Sollitudo.

Completa un elenco de cuadros con representación de la Concepción (“mui maltratado viexo y quebrado”), otro de los “quince misterios”, más de la Oración en el Huerto y de la Samaritana sacando agua de un pozo (“muy viejos y maltratados”). Una santa Verónica en tabla; el mismo soporte en que va una representación de Nuestra Señora, santa Ana, san Joaquín y san Antonio. En sendos países un santo fraile y el hermano Antonio orando a Nuestra Señora. Y media docena más de países, viejos, que podrían estar emparejados con representaciones de san Antonio y san Antón, san Antonio y san Diego, santa Catalina y santa Gertrudis, Nuestra Señora del Pópulo y san José. Y nueve cuadros más, viejos, otro en tabla de Cristo con la Magdalena a los pies, y, por fin, “nuebe santtos de bultto de marfil”[53].

En esta sección singularizo el “quadro de tres varas sin acauar, del nazimto”, que me permite pensar en el hecho de que además de adquirir obras concluidas, el cliente bien pudo encomendar otras cuyo proceso pudo ir siguiendo.

Concluyo este estudio, necesariamente el avance de un análisis más detallado que compartiré si me alcanza el tiempo.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo General de Indias (AGI), Sevilla.

Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid.

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sevilla.

Fuentes bibliográficas

Asensio, José M.ª. Don Juan de Arguijo. Estudio biográfico. Madrid: Tip. Gutenberg, 1883.

Bejarano Pellicer, Clara. Los Medina. Redes económicas y sociales en torno a una familia de músicos entre el Renacimiento y el Barroco. Sevilla: Diputación Provincial, 2019.

Beltrán Fortes, José. “Las antigüedades en los círculos artísticos y anticuarios de la Sevilla de Juan de Arguijo.” EnJuan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro: Exposición virtual 2015, coordinado por Eduardo Peñalver Gómezy María Luisa Loza Azuaga, 125-146. Sevilla: Universidad, 2017.

Bury, J. B. “Francisco de Holanda and His Illustrations of the Creation.” Portuguese Studies 2 (1986): 15-48.

Caballero Escamilla, Sonia. “Los oratorios privados: espacios y soportes para la devoción y la contemplación (siglos XV y XVI).” Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, no. 23/2 (2023): 773-789. https://doi.org/10.51349/veg.2023.2.09.

Cabrera Martínez, Lourdes. “Los amores de Mercurio y Herse (Según la Fábula de Ovidio).” Temas de estética y arte, no. 26 (2012):103-124.

Calvo Gómez, José Antonio. “La creación intelectual de la monarquía católica. La canonización equipolente de Fernando III (1201-1252) y la investigación eclesiástica sobre su culto inmemorial en el siglo XVII.” Anuario de derecho canónico, no. 7 (2018): 109-159.

Cartaya Baños, Juan. La nobleza de las letras. Don Diego Ortiz de Zúñiga, un historiador en la Sevilla del Seiscientos. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021.

Franco Idígoras, Inmaculada. Catálogo de la colección nobiliaria del Archivo Municipal. El archivo familiar de los Ortiz de Zúñigar. Sevilla: Ayuntamiento, 2000.

García Cueto, David. “Los nuncios en la corte de Felipe IV como agentes del arte y la cultura.” En Centros de poder italianos en la monarquía hispánica: (siglos XV-XVIII), editado por José Martínez Millán y Manuel Rivero Rodríguez, 1823-1890. Vol. 3. Madrid: Polifemo, Fundación Lázaro Galdiano, Universidad Rey Juan Carlos, 2010.

Gestoso y Pérez, José. “La casa de D. Juan de Arguijo.” Bética II, no. 16 (1914): 7.

–––. “La casa de D. Juan de Arguijo (conclusión).” Bética II, no. 21 (1914): 10.

Herrera García, Francisco J. “La Catedral de Canarias y sus agentes en Sevilla. La contratación de la custodia procesional (1611-1615).” Anuario de Estudios Atlánticos, no. 62 (2016): 1-20.

Jordán Fernández, Jorge Alberto. “El palacio del marqués de Armunia en Estepa.” Anuario de estudios locales, no. 7 (2020): 176-182.

Justo Estebaranz, Ángel. “Élites quiteñas y mecenazgo pictórico durante el barroco: Las series de la Vida de San Agustín y de los Ejercicios Espirituales.” Potestas, no. 15 (2019): 103-123. https://doi.org/10.6035/Potestas.2019.15.6.

Lleó Cañal, Vicente. “Ut pictura poesis (Pintores y poetas en la Sevilla del Siglo de Oro.” Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, no. 35 (2007): 33-60.

Lopes Veiga, Marcos A. “O Hermetismo e a Arte em Francisco de Holanda. As Imagens das Idades do Mundo e a concepção da criação.” Revista Diálogos Mediterrânicos, no. 15 (2018): 94-111.

López Rodríguez, José Ramón. “En los orígenes del Museo Arqueológico de Sevilla: Dos esculturas thoracatas y la colección de Juan de Córdoba Centurión. Una propuesta de identificación.” SPAL, 26 (2017): 319-337. https://doi.org/10.12795/spal.2017i26.15.

López Torrijos, Rosa. “El techo de la casa del poeta Juan de Arguijo.” En Velázquez y Sevilla, 182-196. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999.

Mallén Herráiz, David. “La colección artística del III Duque de Alcalá: nuevos documentos.” Ars Longa, no. 26 (2017): 111-130. https://doi.org/10.7203/arslonga.26.10958.

Montoto, Santiago. “Antecedentes familiares de Bécquer.” Revista de Filología Española LII (1969): 1-9. https://doi.org/10.3989/rfe.1969.v52.i1/4.792.

Navarro, José Gabriel. Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador. Vol. III. Quito: Tip. y Enc. Salesianas, 1925.

Negro, Angela. La Collezione Rospigliosi. La quadreria e la committenza artistica di una famiglia patrizia a Roma nel Sei e Settecento. Roma: Campisano Editore, 1999.

Ortiz de Zúñiga, Diego. Discvrso genealógico de los Ortizes de Sevilla. Cádiz: Pedro Ortiz, 1670.

Quiles García, Fernando. Por los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en el barroco sevillano. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005.

–––. Sevilla y América en el barroco. Comercio, ciudad y arte. Sevilla: Bosque de Palabras, 2009.

–––. “Sería por primavera... Sevilla, una ciudad herida (1649).” Cuadernos de los Amigos de Osuna, no. 22 (2020): 37-41.

Ramírez Ruiz, Victoria. “La colección de tapices de los condes de Monterrey.” Libros de la Corte, no. 10 (2015): 30-59.

–––. “Fortuna y dispersión de las colecciones nobiliares de tapices de los siglos XVI y XVII.” En Humanismo y naturaleza en los tapices de Badajoz & Adenda: ponencias y anejos del Encuentro Internacional de Flandes a Extremadura, editado por Ignacio López Guillamón y César Chaparro Gómez, 110-149. Badajoz: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 2020.

Ruiz Jiménez, Juan. “Academia literaria de Sevilla,” Historical Sounds Scapes. Consultado el 1 de agosto de 2024. https://www.historicalsoundscapes.com/evento/286/sevilla.

Sánchez-Cortegana, José María. “Los obradores artísticos sevillanos del siglo XVI: Adaptaciones y cambios para satisfacer los encargos del mercado americano.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas XXXV, no. 103 (2013): 177-196. https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2013.103.2504.

Vázquez, Juan Theodoro. Crónica continuada de esta provincia de San Agustín del Perú. con estudio previo y notas de Teófilo Aparicio López. Valladolid: Monte Casino, 1991.

Velázquez y Sánchez, José. La cruz del rodeo. Estudio histórico. Sevilla: Librería Española y Extranjera de José María Geofrín, 1864.

Zalama, Miguel Ángel. “En torno a la valoración de las artes: tapices y pinturas en el tesoro de Isabel la Católica.” En Ellas siempre han estado ahí. Coleccionismo y mujeres, dirigido por Miguel Ángel Zalama y Patricia Andrés González, 15-40. Aranjuez: Doce Calles, 2020.

–––. “El triunfo del Tiempo,” El hilo de Ariadna. Consultado el 14 de julio de 2024. https://doi.org/10.58079/cx3l.

[1] Valgan las referencias documentales que aporta Mallén Herráiz, cuando el duque de Medina Sidonia reclama desde Madrid la herencia del III duque de Alcalá, su pariente. David Mallén Herráiz, “La colección artística del III Duque de Alcalá: nuevos documentos,” Ars Longa, no. 26 (2017): 111-130, https://doi.org/10.7203/arslonga.26.10958.

[2] Y aunque abunda la bibliografía relativa a este proceso y concretamente a esta etapa, me valgo de lo que antes de ahora he dicho al respecto: Fernando Quiles García, Sevilla y América en el barroco. Comercio, ciudad y arte (Sevilla: Bosque de Palabras, 2009).

[3] En realidad, esta expresión la acuñó uno de sus integrantes, el gran historiador sevillano Diego Ortiz de Zúñiga, en el Discvrso genealógico de los Ortizes de Sevilla (Cádiz: Pedro Ortiz, 1670). Al respecto consúltese el texto de Juan Cartaya Baños, La nobleza de las letras. Don Diego Ortiz de Zúñiga, un historiador en la Sevilla del Seiscientos (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021).

[4] Juan Ruiz Jiménez, “Academia literaria de Sevilla,” Historical Sounds Scapes, consultado el 1 de agosto de 2024, https://www.historicalsoundscapes.com/evento/286/sevilla.

[5] En 1605 tuvo pleito con Rodrigo de Tapia de Vargas, correo mayor de Sevilla y de su partido, “sobre competencia del uso y ejercicio del mencionado empleo”. Autos entre partes, 1605, Contratación 762, 9.5.14.61, Archivo General de Indias (AGI), Sevilla.

[6] José Velázquez y Sánchez, La cruz del rodeo. Estudio histórico (Sevilla: Librería Española y Extranjera de José María Geofrín, 1864), 124-125.

[7] Velázquez y Sánchez.

[8] Velázquez y Sánchez, 125.

[9] Velázquez y Sánchez.

[10] Velázquez y Sánchez, 139.

[11] Fechada en Madrid, a 28 de noviembre de mil seiscientos y sesenta años. “Yo, EL REY. Por mandado del Rey Nuestro Señor, Martin de Villela”. Velázquez y Sánchez, 147-148.

[12] Velázquez y Sánchez, 139.

[13] Lib. 3673, fols. 544-48, Protocolos Notariales (PN), Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sevilla. Ello nos lleva a considerar que pudo ser el mismo enterramiento que señaló Mencía Ortiz de Zúñiga, para ella y su marido. Y concretamente “al lado de la Epístola, vna bobeda y Altar, en cuyo vanco se lee su memoria y dotación”, con “vna gran losa de marmol blanco, releuadas en ella las Armas de ambos”, en codicilo data el 18 de agosto de 1500. En Ortiz de Zúñiga, Discvrso genealógico de los Ortizes de Sevilla, 101-102.

[14] Lib. 3673, fols. 836-838, PN, AHPS. También recogida en la documentación municipal, donde se especifica que fue la venta de “ciertos bienes”. Documento 335 en Inmaculada Franco Idígoras, Catálogo de la colección nobiliaria del Archivo Municipal. El archivo familiar de los Ortiz de Zúñiga (Sevilla: Ayuntamiento, 2000), 136.

[15] Traslado en: 553, folio 56vto; 28-IV-1653, PN, AHPS.

[16] Se formalizó ante el juez ejecutor el traspaso el 18 de diciembre del citado año. Con un coste de 149.500 ducados. Así lo pone en claro Asensio, quien pudo documentarlo en el archivo del marquesado de la Granja. Sería su sucesor Luis de Herrera quien agregó a este mayorazgo la casa, en octubre de 1742. José M.ª Asensio, Don Juan de Arguijo. Estudio biográfico (Madrid: Tip. Gutenberg, 1883), 29-33. Al respecto véase el texto de Rosa López Torrijos, “El techo de la casa del poeta Juan de Arguijo,” en Velázquez y Sevilla (Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999), 182-196. Y de paso los antiguos aportes de José Gestoso y Pérez: “La casa de D. Juan de Arguijo,” Bética II, no. 16 y 21 (1914), 7 y 10, respectivamente.

[17] José Beltrán Fortes, “Las antigüedades en los círculos artísticos y anticuarios de la Sevilla de Juan de Arguijo,” en Juan de Arguijo y la Sevilla del Siglo de Oro: Exposición virtual 2015, coord. Eduardo Peñalver Gómez y María Luisa Loza Azuaga (Sevilla: Universidad, 2017), 125-146.

[18] Una buena contextualización en: Vicente Lleó Cañal, “Ut pictura poesis (Pintores y poetas en la Sevilla del Siglo de Oro,” Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, no. 35 (2007): 33-60.

[19] lib. 3673, fols. 780-5; 26-X-1647, PN, AHPS. Sigue, en 17 de noviembre, la almoneda: folios 836-8.

[20] Tal vez habría que incluirla en el colectivo de casas nobiliares que aún en la primera mitad del XVII adquirieron de manera “compulsiva” tapices no sólo en Sevilla. Victoria Ramírez Ruiz, “Fortuna y dispersión de las colecciones nobiliares de tapices de los siglos XVI y XVII,” en Humanismo y naturaleza en los tapices de Badajoz & Adenda: ponencias y anejos del Encuentro Internacional de Flandes a Extremadura, eds. Ignacio López Guillamón y César Chaparro Gómez (Badajoz: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 2020), 110-149.

[21] Miguel Ángel Zalama, “El triunfo del Tiempo,” El hilo de Ariadna, consultado el 14 de julio de 2024 de https://doi.org/10.58079/cx3l. Del mismo autor: “En torno a la valoración de las artes: tapices y pinturas en el tesoro de Isabel la Católica,” en Ellas siempre han estado ahí. Coleccionismo y mujeres, dir. Miguel Ángel Zalama y Patricia Andrés González (Aranjuez: Doce Calles, 2020), 15-40.

[22] Lourdes Cabrera Martínez, “Los amores de Mercurio y Herse (Según la Fábula de Ovidio),” Temas de estética y arte, no. 26 (2012): 103-124.

[23] José María Sánchez-Cortegana, “Los obradores artísticos sevillanos del siglo XVI: Adaptaciones y cambios para satisfacer los encargos del mercado americano,” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas XXXV, no. 103 (2013): 193, https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2013.103.2504.

[24] J. B. Bury, “Francisco de Holanda and His Illustrations of the Creation,” Portuguese Studies 2 (1986): 15-48; más reciente: Marcos A. Lopes Veiga, “O Hermetismo e a Arte em Francisco de Holanda. As Imagens das Idades do Mundo e a concepção da criação,” Revista Diálogos Mediterrânicos, no. 15 (2018): 94-111.

[25] Lib. 3673. fols. 836-838, PN, AHPS. Citas en fols. 836vto y 838r.

[26] 838r. En 22 reales.

[27] 837r.

[28] 836vto.

[29] Con sus criados Manuel de Castro y Diego de Medina. Consta el expediente de información y licencia de pasajero a Indias, con fecha del 13 de enero de 1649. Libros de asiento de pasajeros, 1553-1571, Contratación 5428, n.3, r.21, AGI. Y en este mismo repositorio podemos leer un códice que ofrece una imagen de esta provincia agustina, escrito por fray Juan Theodoro Vázquez, Crónica continuada de esta provincia de San Agustín del Perú. En: Códices L.42, Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid. Hay edición impresa más reciente, con estudio previo y notas de Teófilo Aparicio López (Valladolid: Monte Casino, 1991)

[30] Del trasfondo “ideológico”, en el caso de la acción pro-fernandina, como “creación intelectual de la monarquía católica”: José Antonio Calvo Gómez, “La creación intelectual de la monarquía católica. La canonización equipolente de Fernando III (1201-1252) y la investigación eclesiástica sobre su culto inmemorial en el siglo XVII,” Anuario de derecho canónico, no. 7 (2018): 109-159; y referencia concreta al 55 en página 121.

[31] Él era miembro de la capilla musical de la catedral desde 1565. Clara Bejarano Pellicer, Los Medina. Redes económicas y sociales en torno a una familia de músicos entre el Renacimiento y el Barroco (Sevilla: Diputación Provincial, 2019). Llegó a extender su prestigio como intérprete musical incluso a las Palmas, en Canarias. Francisco J. Herrera García, “La Catedral de Canarias y sus agentes en Sevilla. La contratación de la custodia procesional (1611-1615),” Anuario de Estudios Atlánticos, no. 62 (2016): 5.

[32] “que dio de regalo a doña Beatris de Herrera Melgarejo el obispo de la nueba Segouia el año de mill y seisçienttos y cinquentta quando paso a las Yndias y poso en casa”.

[33] En su sala capitular se conservaba un lienzo de Miguel de Santiago sobre la vida del santo titular, con una inscripción que alude a ello. José Gabriel Navarro, Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador (Quito: Tip. y Enc. Salesianas, 1925), III: 86. Más en: Ángel Justo Estebaranz, “Élites quiteñas y mecenazgo pictórico durante el barroco: Las series de la Vida de San Agustín y de los Ejercicios Espirituales,” Potestas, no. 15 (2019): 103-123, https://doi.org/10.6035/Potestas.2019.15.6.

[34] En el inventario de bienes de Diego López Valmaseda. 12973, fol. 455vto, AHPS. De ello se da cuenta en: Fernando Quiles García, Por los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en el barroco sevillano (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005), 35.

[35] 12973, fol. 455vto, AHPS.

[36] David García Cueto, “Los nuncios en la corte de Felipe IV como agentes del arte y la cultura,” en Centros de poder italianos en la monarquía hispánica: (siglos XV-XVIII), eds. José Martínez Millán y Manuel Rivero Rodríguez (Madrid: Polifemo, Fundación Lázaro Galdiano, Universidad Rey Juan Carlos, 2010), 1853, 1874.

[37] En 1646 se carteaba con el erudito Cassiano dal Pozzo, desde Madrid, solicitando su apoyo a Velázquez en su segundo viaje a Italia. De otro lado, consta que ocupó la nunciatura durante un tiempo inusual, entre 1644 y 1652. Sin duda, tenía importantes cometidos con los que cumplir, por ello se explica el cargamento de obras de arte que trajo en su equipaje, “buena parte de ellos estuvieran destinados a ser entregados como regalo en la corte madrileña”. García Cueto, “Los nuncios en la corte de Felipe IV como agentes del arte y la cultura,” 1827 y 1833, respectivamente. Interesante complemento: Angela Negro, La Collezione Rospigliosi. La quadreria e la committenza artistica di una famiglia patrizia a Roma nel Sei e Settecento (Roma: Campisano Editore, 1999).

[38] Era hijo de Miguel y fundador del mayorazgo familiar en noviembre de 1622. Con su hermano Adán adquieren la capilla catedralicia, que se reformó para constituirla en enterramiento familiar, en 1662. Así lo recuerda la inscripción: “Esta cª entierro es de Miguel y Adan Bécquer, hermanos, y de sus herederos y sucesores. Acabose año 1662”. Santiago Montoto, “Antecedentes familiares de Bécquer,” Revista de Filología Española LII (1969): 1-9, https://doi.org/10.3989/rfe.1969.v52.i1/4.792.

[39] Pero “no tuvo suerte de salir”. Se podría tratar de la localidad de Okina, en Álava. Noticia dada en el testamento del 16 de abril de 1665. 12972, fol. 1122r, AHPS.

[40] Pleitos, 29447-3, AHPS; Real Audiencia, 6-VII-1630/12-VIII-1634.

[41] Quien había fallecido a bordo abintestato. Las fechas extremas del pleito sostenido por López de Balmaseda y otros deudos son de 1633 a 1638. Bienes de difuntos, Contratación, lib. 959, no. 13, AGI.

[42] 12972, fol. 1123, AHPS. Desafortunadamente el documento está en muy mal estado y no ha sido posible consultarlo.

[43] En el testamento. Lib. 12972, folio 1122r, 1665, PN, AHPS.

[44] Foliación del testamento: 1122-112.

[45] Idem, 1122vto.

[46] Jorge Alberto Jordán Fernández, “El palacio del marqués de Armunia en Estepa,” Anuario de estudios locales, no. 7 (2020): 176-182. Y por lo que respecta a las antigüedades y el museo de la localidad fundado con el apoyo de la familia blasonada: José Ramón López Rodríguez, “En los orígenes del Museo Arqueológico de Sevilla: Dos esculturas thoracatas y la colección de Juan de Córdoba Centurión. Una propuesta de identificación,” SPAL, 26 (2017): 319-337, https://doi.org/10.12795/spal.2017i26.15.

[47] Victoria Ramírez Ruiz, “La colección de tapices de los condes de Monterrey,” Libros de la Corte, no. 10 (2015), doc. 1.

[48] Al respecto consúltese: Sonia Caballero Escamilla, “Los oratorios privados: espacios y soportes para la devoción y la contemplación (siglos XV y XVI),” Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, no. 23/2 (2023): 773-789, https://doi.org/10.51349/veg.2023.2.09.

[49] Fernando Quiles García, “Sería por primavera... Sevilla, una ciudad herida (1649),” Cuadernos de los Amigos de Osuna, no. 22 (2020): 39.

[50] 12973, fol. 455, AHPS.

[51] Mallén Herráiz, “La colección artística del III duque de Alcalá: nuevos documentos,” 115.

[52] 13002, fol. 762vto, AHPS.

[53] 12973, fols. 455-457; 23-V-1665, AHPS.