0000-0003-0946-3012

0000-0003-0946-3012RESEÑA

Revista de Historia del Arte, nº 30 (2024): 221-223 eISSN: 2659-5230. https://doi.org/10.46661/atrio.11242

Santos Márquez, Antonio Joaquín

El altar de plata de la catedral de Sevilla

Sevilla: Excma. Diputación Provincial, 2023, 341 págs.

ISBN: 978-84-7798-506-8

Reconozco en este libro el esfuerzo realizado por su autor para desenmarañar el complejo entramado del que “emanó” el altar de plata de la catedral sevillana. Ha supuesto, tal como en el texto se pone de manifiesto, una concienzuda pesquisa en los archivos que guardan noticias relativas a esta monumental joya, al tiempo que la detenida lectura de la abundante bibliografía que de un modo u otro se ha aproximado también a la colectiva labor promotora, en la que tomaron parte destacados religiosos, miembros del cabildo catedralicio, que procedieron de acuerdo con el complejo calendario litúrgico codificado para la celebración de las devociones concernidas.

Los fundamentos históricos, con rememoración de las circunstancias en que la institución capitular gestionó los cambios en el culto, así como las oportunas celebraciones, a los que Santos ha acudido para asegurar su balance artístico, es ejemplar. Valga lo ocurrido con los Octavarios de la Concepción y del Santísimo Sacramento, con la señalada labor del veinticuatro Núñez de Sepúlveda. El detalle al que se afina en estos sucesos motivacionales, así como en otros, nos pone en claro el sano juicio de nuestro investigador que bien sabe que los procesos artísticos se fundan en sucesos históricos, sin cuyo conocimiento queda un débil análisis formal y si acaso el registro documental relativo a las obras.

No menos destacable es el valor dado a los individuos que tomaron parte en estos procesos religiosos y consecuentemente en sus articulaciones monumentales. Con la identificación de capitulares como miembros de las élites locales y su papel en cuanto relaciona con este acontecer.

No sorprende, por tanto, que Santos siga con los Octavarios, con sus misas, fiestas y tantos actos intra y extra-catedralicios relativos, como la bula pontificia Sollicitum Omnium Ecclesiarum, promulgada por el papa Alejandro VII (1661), y la consiguiente “explosión” festiva. Y menos el que continúe con la evolución de las octavas hasta nuestros días.

También se interesa por la celebración de Carnestolendas, con su triduo, tan festejado en tiempos del barroco. En su concreción histórica acude no sólo a considerar el papel jugado por los jesuitas, sino también el lugar ocupado en su desarrollo por ilustres religiosos del XVII, como el veinticuatro Contreras y Chávez.

Será el claro conocimiento de la celebración del Corpus lo que motive al autor del libro, apoyándose en las fuentes, a poner en claro todo un conjunto de circunstancias y de personajes en ella involucrados, que, una vez más, ayuda a tener un claro conocimiento del monumento que motiva este estudio. Da cuenta de lo ocurrido con los seises, los peones catedralicios, los artesanos y cuantos intervinieron en los actos festivos y los adornos monumentales.

En definitiva, más de cien páginas para ponernos en conocimiento de los antecedentes históricos e identificarnos a quienes tomaron parte en ello. Y tras de este detenido repaso histórico, con igual detenimiento y como concienzudo “artesano” de la historia, Santos pone su mirada en el trono de las octavas, primero repasando lo publicado y luego añadiendo más documentos, en relación con el trono en su evolución histórica, desde sus orígenes hasta las primeras décadas del XVIII. Desciende en su análisis a 1490, con la fundación de la Octava del Corpus, tal como se conoce en los documentos de temprana redacción que usa. Por ello conocemos los detalles conceptuales y formales de las primeras definiciones monumentales. No podía ser de otra forma para construir un itinerario adecuado que facilite la composición del discurso artístico y monumental. El rico ajuar que se fue reuniendo en la capilla mayor para el servicio religioso y festivo aparece descrito al detalle en este apartado. Descubriéndonos la influencia de los grandes hitos ecuménicos, como ocurrió con el concilio de Trento. Pero no menor fue la incidencia de determinados individuos del cuerpo capitular, como Vázquez de Leca, a quien se considera de una vez el responsable último del fundador del Octavario del Corpus.

En este proceso, largo y complejo, tomaron parte numerosos artistas, tal como revela Santos en esta segunda parte del libro, que con ello se constituye en clave para entender la culminación del proceso de monumentalización de los signos asociados a la fiesta de la Octava del Corpus. La correlación establecida con Núñez de Sepúlveda y su capilla con relación a la mayor, acrecienta la riqueza de matices en la concreción de esta narrativa de la que el libro se hace buen eco. Ello sin obviar la labor del maestro de ceremonias que tan importante fue en el remate de la tarea.

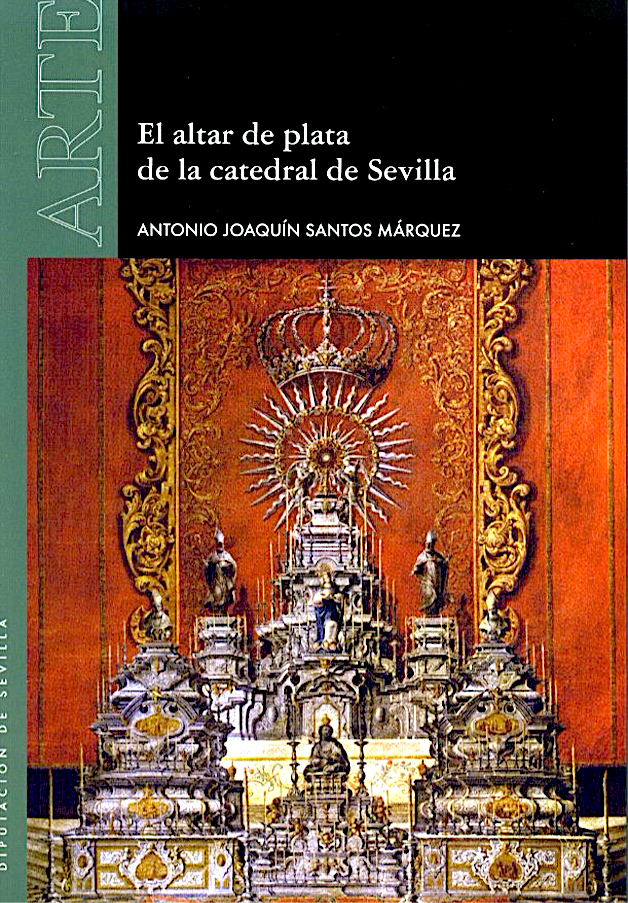

Cierra el libro con el argumento principal del estudio, el altar de plata, que sitúa en “el epicentro” del trabajo. La gran “máquina” que dio respaldo y brillo a las dos fiestas del Corpus y la Inmaculada, además de la del triduo sacramental, se construyó finalizando el primer tercio del XVIII, entre 1729 y 1733, coincidiendo con la estancia de la Corte de Felipe V en Sevilla, que coincide pues con una renovación artística, manifiestamente aperturista. Al pintor Domingo Martínez se le tiene por el autor del diseño. La documentación lo pone de manifiesto, junto con las razones de su participación y el fundamento de la idea. Los plateros que le acompañan y dan forma al monumento son Guerrero de Alcántara y Sánchez Reciente, destacados miembros del oficio.

El análisis del altar, con todos los elementos que lo integran, incluyendo las piezas de madera tallada, es muy detenido y permite obtener una idea cabal de su confección. Haciendo gala, de nuevo, de un suelto manejo de las fuentes documentales, así como del conocimiento de la bibliografía apropiada, el autor del libro llega a componer un estudio maestro, que, quien conoce la obra y su proceso creativo, no puede menos de admirar.

Mucho más podría añadir tras de la detenida lectura del libro, pero me limitaré a concluir con que me gusta cómo está escrito y cómo su autor ha sabido aprovechar la abundante documentación, para lograr recomponer el proceso creativo que nos lleva al mejor conocimiento posible de la obra de arte que justifica el libro.

Fernando Quiles García

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España