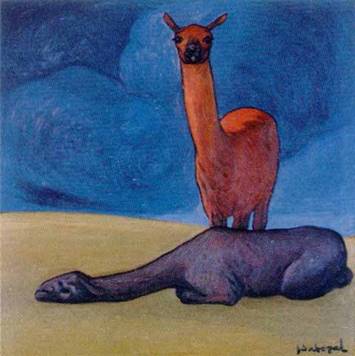

Fig. 1: Duilio Pierri,

Retorno de los restos, 1987, óleo sobre

tela, 278 x 160 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina.

Fig. 1: Duilio Pierri,

Retorno de los restos, 1987, óleo sobre

tela, 278 x 160 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina.

El expresionismo

en la pintura latinoamericana:

transferencias y trascendencia

María Frick*

Universidad

Pablo de Olavide, Sevilla

Si bien se suele asumir que el expresionismo es una tendencia

que en América Latina se presenta de manera ocasional, existe un grupo de

pintores latinoamericanos que participaron de esta corriente internacional,

produciendo un aporte original que tiene un papel propio en el escenario

artístico occidental. Estos artistas se identificaron y contribuyeron con la

tendencia expresionista a través de distintos diálogos e intercambios con sus

pares europeos y, al hacerlo, generaron un cuerpo de obras que comparte muchas

de las modalidades expresivas europeas, posee características propias en

términos de su posicionamiento respecto al mundo moderno.

Palabras clave: América

Latina, pintura, vanguardia, expresionismo, transferencia, redes.

Expressionism

in Latin American painting: transfers and transcendence

While

it is often assumed that the expressionism is an occasional trend in Latin

American art, there is a group

painters who participated in this international trend, producing an original contribution that has a unique role

in the Western art scene. These

artists contributed with the international expressionist trend through different dialogues

and exchanges with their European

counterparts and, in doing so, generated a body of works that share

many of the European expressive modalities, but

has its own characteristics in terms of its position on the

modernization process.

Keywords:

Latin America, painting,

avant-garde, expressionism,

transfer, network.

atrio nº 20 | 2014 ISSN: 0214-8293 | pp. 128-139

*Doctoranda en el programa

“Historia y Estudios

Humanísticos: Europa, América,

Arte y Lenguas” en el Área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, Historia

y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide.

La

intuición de un expresionismo propio

Es común asumir que el expresionismo es una tendencia europea que en América Latina se presenta de manera ocasional. Basta constatar la escasez de referencias para entender que –salvo algunas menciones a características muy específicas o períodos concretos de algunos artistas– el expresionismo se menciona en general como un movimiento ajeno, en cierta medida indiferente, a los países. Por lo que aquellos pintores que eventualmente utilizan su lenguaje quedan habitualmente sumidos en distintos movimientos vernáculos, negándose entre ellos la posibilidad de una identificación común e, inclusive, una posición de igualdad respecto a sus pares europeos.

Sin embargo, alcanza con recorrer la pintura latinoamericana para intuir la existencia de un expresionismo propio, de raigambre local y con semejanzas con el movimiento europeo. Esto es evidente, por ejemplo, en obras tan diversas como Hombre amarillo (Anita Malfatti), Las llamas (José Sabogal), Pareja con bicicleta (Ximena Cristi), La cosecha (Ximena Cristi), Florida (José Cuneo) y La casa del sofá amarillo (Carlos Gorriarena), en las que existe una búsqueda, que si bien no es idéntica, comparte muchas de las modalidades expresivas de obras de pintores como Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Karl Schmidt-Rottluff, Constant Permeke, Othon Friesz y Ernst-Ludwig Kirchner.

A pesar de ello, no hay estudios que profundicen de manera sistemática en las formas de propagación, apropiación o influencia del movimiento expresionista en la región. En general, el interés por el expresionismo ha generado investigaciones sin solución de continuidad1, mientras que en el continente americano los trabajos existentes refieren a su difusión en Estados Unidos2 o a cuestiones biográficas de los pintores o los movimientos artísticos de carácter local, que no enfatizan los vínculos y formas de interacción con el movimiento europeo o la incidencia del movimiento en la historia del arte nacional o regional.

Esto es en gran parte una consecuencia del desarrollo de un discurso latinoamericanista en el campo de la teoría del arte, que ha tendido a utilizar términos y conceptualizaciones propias para resistir y diferenciarse de las corrientes e influencias artísticas europeas3 y que ha provocado –paradójicamente– que la producción local quede ubicada en los márgenes de aquélla4. Ha tendido a existir, de esta manera, una suerte de complejo de inferioridad5, que en el terreno de las artes plásticas se puede traducir como “el ya viejo complejo de producir una obra a la altura de las exigencias del arte occidental”6.

Tanto es así que a pesar de que el expresionismo se convirtió en uno de los movimientos más exitosos del mundo de las subastas, existe una gran cantidad de artistas latinoamericanos de tendencia expresionista que permanecen anónimos a los mercados y fuera de las agendas culturales, las publicaciones especializadas y los medios de comunicación pese a su valor artístico y/o cultural. Al punto, incluso, de que es mucho más fácil conocer e informarse sobre un artista expresionista europeo que sobre uno de la región.

Fig.2. Anita Malfatti, El hombre amarillo,

1915-6, óleo sobre lienzo, 61x51 cm, Colección Mário de

Andrade, Instituto de Estudos Brasileiros, Universidad

de San Pablo, Brasil.

La

trascendencia del movimiento en la región

Sin embargo, cuando se sigue el rastro y se hilvanan las distintas menciones y citas aisladas en la bibliografía, es posible ver que –al igual que en Europa– el movimiento expresionista tuvo una importante repercusión en el tejido cultural latinoamericano. Y que si bien esta influencia no se menciona expresamente en los relatos oficiales, alcanzó un notorio grado de relevancia, no sólo en términos de las manifestaciones artísticas en las que fue incorporado sino también desde el punto de vista del peso cultural y el protagonismo de algunos de sus representantes más distinguidos.

En muchos casos, esto fue promovido por la urdimbre establecida entre las distintas artes y disciplinas a través de las revistas de vanguardia de fines de la década del 20 y comienzos de la del 30, que fomentaron la circulación de las formas e ideas modernas en la región7. En Argentina, por ejemplo, las revistas Prisma, Martín Fierro divulgaron la obra de Norah Borges, Héctor Basaldúa, Raquel Forner y Xul Solar. Mientras que publicaciones como Revista de Avance (Cuba) y Amauta (Perú) difundieron la obra plástica de Diego Rivera y José Clemente Orozco, los textos políticos de George Grosz y los escritos sobre el texto “Herwarth Walden” de Jorge Luis Borges.

En este contexto, el movimiento logró valiosos representantes. Como describe Jorge Schwartz8, en el campo literario tanto Mário de Andrade (Brasil) como Jorge Luis Borges (Argentina) y José Carlos Mariátegui (Perú) tuvieron una estrecha vinculación con el expresionismo. Y hay quienes también relacionan esta tendencia a la poesía de César Vallejo (Perú) y los escritores de la “novela de la tierra” de los años veinte (Rómulo Gallegos, de Venezuela; José Eustacio Rivera, Colombia; y Ricardo Güiraldes, de Argentina). E incluso a autores como Macedonio Fernández o la poesía indigenista del Perú (Alejandro Peralta, Guillermo Mercado, César Vallejo).

En el teatro y el cine, el expresionismo se vincula –entre otros– a personajes argentinos como Roberto Arlt y Mauricio Kartun, o Arcady Boytler y Juan Bustillo Oro, estos últimos representantes de la etapa de oro del cine mexicano. Mientras que en la danza se une al inicio del movimiento moderno a través de personajes como Ernst Uthoff y Lola Botka en Chile, Grishka Holguín en Venezuela, Nina Verchinina en Brasil, Ana Sokolow en México y Alexander y Clothilde Sakharoff en Argentina.

En el campo de la música, se asocia al trabajo de compositores como Juan Carlos Paz (Argentina), Hans-Joachim Koellreuter (Brasil), Rodolfo Holzmann (Perú), Fré Focke (Chile), Rodolfo Halffter y Gerhart Muench (México). Y logró influir posteriormente a compositores de la talla de Abelardo Quinteros, Silvestre Revueltas, Julián Carillo y Alberto Ginastera. A los que siguieron el cubano Leo Brouwer, el costarricense Eddie Mora, los mexicanos Mario Lavista, Gabriela Ortiz, Julio Estrada y Enrico Chapela, entre otros jóvenes compositores.

Y en la arquitectura, la

influencia de arquitectos como Erich Mendelsohn, Eugen Steinhof y Willem Dudok tuvo un valor

protagónico en la práctica

arquitectónica de países como Uruguay; en particular, a través de

la investigación espacial y la fuerte asignación de valor a la intuición y a las emociones

como herramientas proyectuales9. Mientras

que en países como México la influencia expresionista se canalizaría a través

de la obra de

arquitectos como Max Cetto, quien trabajó junto a Luis Barragán, Enrique del Moral y Juan

O´Gorman, entre otros importantes arquitectos y artistas

locales.

El

expresionismo en la pintura latinoamericana

En la pintura, las tendencias expresionistas también tuvieron una notoria importancia; al punto que, de acuerdo a Juan Eduardo Cirlot10, la mayor parte de la producción latinoamericana del período anterior a 1945 estuvo matizada de expresionismo. O, incluso, de que algunos autores sugieran que su influencia sigue vigente en las tendencias que se van a ir consolidando en el transcurso del siglo, sea cual sea el estilo determinante11.

En la región, el expresionismo alimentó el realismo mágico y la Nueva Objetividad brasilera (en particular, a través de las obras de Iván Serpa). También alimentó las corrientes indigenistas; especialmente, a través de las obras de Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Y se relaciona a la obra de pintores como José Sabogal, a pesar de que –como sostiene Luis César Ramírez León– “las investigaciones sobre el indigenismo pictórico en Perú lo tratan mayormente desde el momento en que el indigenismo ya se había configurado como tal”12.

Fig. 3. José Sabogal,

Las llamas, óleo sobre lienzo, 75x75 cm,

Museo del Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Perú.

Se vincula además con agrupaciones de carácter local, como es el caso de “Los independientes” en Perú (con la obra de Ricardo Grau y Macedonio de la Torre) o la “generación del ´40” en Chile (Israel Roa, Xinema Cristi, Augusto Barcia y Sergio Montecinos). Así como con la obra de pintores como el ecuatoriano Aníbal Villacis y el boliviano Cecilio Guzmán de Rojas. Aunque uno de los casos más analizados y evidentes de influencia expresionista es el muralismo mexicano, especialmente, a través de las obras de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

También se ajustó a muy diversos artistas y/o períodos de muchos otros, conviviendo con una amplia gama de estilos y enfoques. Tal es el caso, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros (México), quien incorpora elementos del expresionismo a pesar de enmarcarse en el realismo naturalista. De Emiliano Cavalcanti (Brasil), cuya obra fue influida por Beckmann. De Guillermo Wiedeman (Colombia), quien transita desde el expresionismo hacia una abstracción dinámica. De José Balmes (Chile), quien se vuelve luego un representante del movimiento informalista en la región. O de Aldo del Pino (Paraguay) cuya obra obedece “a la técnica surrealista expresionista”13.

Posteriormente, el movimiento expresionista alimentó el desarrollo del expresionismo abstracto o “action painting” (pintura de acción), que está representado por artistas como: Sarah Grilo (1920) y Kazuya Sakai (1927) (Argentina); María Luisa Pacheco (1919-1982) y Oscar Pantoja (Bolivia); Fernando de Szyszlo (1925) (Perú); Francisco Hung (1937) (Venezuela); Alejandro Obregón (1920-1992) (Colombia); Tomie Otahake (1913), Manabu Mabe (1924) y Kazuo Wakabayashi (1931) (Brasil); Luis Díaz (1939) (Guatemala); Armando Morales (1927) y Rolando Castellón (1937) (Nicaragua); Lola Fernández (1926) y Rafael Ángel García (1928) (Costa Rica); Alfredo Sinclair (1915) y Guillermo Trujillo (1927) (Panamá); y Manuel Felguérez (1928) y Vicente Rojo (1932) (México).

Finalmente, el movimiento dio lugar al neoexpresionismo latinoamericano, que caracteriza la producción de la Nueva Figuración y del “interiorismo” mexicano, o del movimiento neo-expresionista argentino, con la obra de Luis Felipe Noé, Jorge De la Vega, Rómulo Macció y Ernesto Deira, Jorge Demirjián y Carlos Alonso, entre otros.

Esta tendencia también influyó el expresionismo figurativo de los bolivianos Gildaro Antezana, Diego Morales y Edgar Arandia y el arte de la lituana Ejti Stih. Del mismo modo, alimentó la obra de los chilenos Gracia Barrios, Carmen Silva, Manuel Gómez Hassan y Benjamín Lira. En la de los colombianos Lorenzo Jaramillo, María Teresa Vieco, María de la Paz Jaramillo, Rafael Panizza, Carlos Enrique Hoyos, Marta Guevara y Raúl Fernando Restrepo. O en la de los argentinos Guillermo Kuitca, Marcia Schvartz, Carlos Gorriarena, Pablo Suárez, Miguel Dávila, Felipe Pino, Diulio Pierri; además de los ya mencionados Ezequiel Rosenfeldt y Ariel Mlynarzewicz.

Los vínculos y las

redes de transferencia

Tal presencia e influencia expresionista no se dio, sin embargo, mediante “invasiones estéticas” ni actitudes de tipo grupal sino que –al igual que otros “ismos”– sucedió a través de reacciones individuales, de carácter particular14. En gran medida, a través de los vínculos entre los artistas que surgieron por el movimiento bidireccional de personas: los artistas latinoamericanos que viajaban a Europa y se exponían a los métodos y el ambiente cultural del momento y los artistas europeos que emigraban a América Latina huyendo de la guerra.

Estos artistas funcionaron como “intermediarios” que ayudaron a propagar el movimiento en la región. Ellos actuaron como nexos y crearon redes entre pintores, centros y talleres que se transformaron en mecanismos de intercambio que –aunque pudieron tener un carácter poco evidente o formal– permitieron el “tráfico de formas” y la creación de redes de “activación creativa” y de “contextos” que articularon y sustentaron la incorporación del lenguaje expresionista en los países15.

En este sentido, existieron entonces, en primer lugar, influencias fruto de los viajes de los artistas latinoamericanos a Europa, su interacción con maestros o artistas visitantes y la exposición de sus obras en las colecciones y muestras internacionales. Como explica Malena Babino16 para el caso argentino, los artistas –favorecidos por becas o a su propio costo– hacían el clásico “viaje de perfeccionamiento” para buscar en las viejas capitales en una aventura que consideraban como ineludible. Y a su regreso contribuían de manera decisiva a la renovación del ambiente artístico local, no sólo en cuanto al lenguaje plástico, sino también en lo concerniente a la enseñanza y a los mecanismos de exposición y difusión artística.

Ejemplos de ello son los casos de: Diego Rivera, quien pasó cerca de quince años en Europa y participó de la vida artística de París; Anita Malfatti, quien entre 1911 y 1914 estudia en Berlín y se introduce en el expresionismo alemán; José Cuneo Perinetti, quien en 1927 conoce en Europa al expresionista bielorruso Chaïm Soutine; Raquel Forner, quien entre 1929 y 1921 viaja a París y estudia con el fovista Othon Friesz; Sérvulo Gutiérrez, quien entra en contacto con el expresionismo en el París de 1932; Macedonio de la Torre quien estudió en Alemania y París, trabando amistad con Picasso y Matisse; y Horacio Butler, quien conoció en Alemania las obras de Chagall y Paula Modershon, y estudió en París con Othon Friesz.

Fig. 4. Lasar Segall,

Interior de indigentes, 1920, óleo sobre

tela, 85 x 70 cm, Museo de Arte de São Paulo, Brasil.

Pero América Latina también se enriqueció con los emigrantes que huían de Europa y desarrollaban en su nuevo país las tendencias que estaban latentes en sus contextos culturales anteriores. Entre ellos: el lituano Lasar Segall, quien llega a Brasil a la edad de veintiún años luego de estudiar en el Real Colegio Prusiano de Bellas Artes de Berlín; el polaco Wolf Bandurek, quien se radicó en Paraguay en 1936; o del alemán Guillermo Wiedemann, quien se formó en Munich y estuvo cerca de los expresionistas del grupo El Puente antes de radicarse en Colombia.

Si bien su presencia no ha sido siempre destacada, estos artistas migrantes se incorporaron en la escena local a través de su labor docente y sus vinculaciones editoriales y galerísticas17, influyendo de manera determinante en la empresa latinoamericana de obtener un arte propio18. Tal es el caso, entre otros, del lituano Juan Rimsa, que formó una generación de artistas en Sucre, Potosí y La Paz; del propio Wiedemann, quien influyó fuertemente la obra de artistas como Obregón, Botero y Grau; del alemán Hans Michaelson, quien estudió en Munich con Schmidt-Reutte y luego fue maestro en la Escuela de Bellas Artes de Ecuador, formando a artistas como Caesar Andrade Faini.

Algo similar ocurrió en Brasil con la llegada del austríaco Axel Leskoschek, quien había sido estudiante de la expresionista alemana Käthe Kollwitz y dejó su huella en muchos de sus estudiantes –entre los que se encontraban Iván Serpa, Renina Katz y Edith Behring y Fayga Ostrower–. En Perú, donde la vertiente expresionista inaugurada por Sérvulo Gutiérrez fue institucionalizada en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica por Adolfo Winternitz, un pintor austríaco que se tornaría progresivamente expresionista. O en Uruguay, donde se radicó la alemana Carla Witte, quien comenzó a dar cursos a alumnas que pronto expondrían.

Este entramado de relaciones también alimentó redes de

intercambio a nivel regional. Un ejemplo

es el

caso paraguayo, ya que la artista moderna Ofelia Echagüe Vera, se formó con el uruguayo Domingo Bazzurro

(quien a su vez estudió en Buenos Aires y Europa) y los argentinos Alfredo

Guido y Emilio Centurión (integrante del Grupo Florida junto a pintores de

influencia expresionista como Raquel Forner,

Héctor Basaldúa, Horacio

Butler y el mismo Xul Solar)19. Ofelia Echagüe, a su vez, tuvo entre sus discípulos a Olga Blinder, quien integró el “Grupo Arte Nuevo” junto a Joäo

Rossi, un pintor expresionista brasileño de fuerte posición americanista20.

Fig. 6. Carlos

Gorriarena, Orejas, cojones, banderas,

1967, témpera sobre cartón, 50 x 70 cm, Museo Nacional de Bellas Artes,

Argentina.

Blinder también trabajó con el brasilero Livio Abramo, quien a su vez había recibido la influencia de distintos artistas expresionistas. Entre ellos: Oswaldo Goeldi, cuya obra conoció a través de la publicación OVoi/ rna/de Río de Janeiro; Käthe Kollwitz, a quien conoció través de las conferencias del crítico de arte Mário Pedrosa; y artistas alemanes que conoció a través de las exposiciones de la “Deutscher Werkbund” en Brasil. A través del escritor brasilero Geraldo Ferráz –integrante de la Revista Antropofagia, entre otras publicaciones– también conoció a Lasar Segall, a quien tiene la oportunidad de mostrar sus dibujos recibiendo orientaciones21.

Este tipo de relaciones también formaron vínculos inter-generacionales que influyen incluso en el arte contemporáneo22. Tal es el caso del argentino Jorge Demirjian, participante de la neo-figuración argentina, quien se formó con Horacio Butler, frecuentó a Francis Bacon y formó a artistas contemporáneos como Ezequiel Rosenfeldt. Algo similar ocurre con Ariel Mlynarzewicz, quien se formó con el expresionista Carlos Alonso, quien a su vez estudió con Lajos Szalay, un pintor húngaro radicado en Argentina que se formó con Georges Rouault.

Las condiciones

objetivas de recepción

Lo crucial es que, a pesar de su importancia, estas redes de conexiones e influencia no supusieron el establecimiento de relaciones unidireccionales, en las que los artistas meramente aprendían o transmitían el lenguaje estético expresionista sin ofrecer nada a cambio. Es decir, que si bien los pintores se identificaron y contribuyeron con la tendencia expresionista a través de distintos diálogos e intercambios con sus pares europeos, generaron un cuerpo de obras que posee características propias en términos de su posicionamiento respecto al mundo moderno.

Si bien Europa era considerada como un destino indispensable de formación, los artistas estaban preocupados por la cultura latinoamericana y su lugar en el mundo. Especialmente, ante el desprestigio y las convulsiones políticas de Europa y la coexistencia pacífica de los países latinoamericanos durante el período de entreguerras.

Tal como explica Eric Hobsbawm, la preocupación que guiaba a los pintores no era el vanguardismo sino la modernidad misma. Para ellos, “abandonar el pasado resultaba lo suficientemente revolucionario como para hacer que la pugna occidental de una fase de la modernidad contra otra pareciera fuera de lugar o incluso incomprensible”23. Por lo que –a diferencia de sus pares europeos– incorporaron el nuevo lenguaje estético de las vanguardias con el fin de “descubrir, desvelar y representar la realidad contemporánea de sus pueblos”.

Con distintos matices, los artistas reconocieron entonces algunos de los valores plásticos e instrumentos de la vanguardia europea para abordar las preocupaciones de carácter local y para expresar lo propio en un lenguaje universalmente comprensible. Y generaron, de esta manera, procesos de “recepción transformadora” en los que asumieron las influencias procedentes de Europa incorporándolas selectivamente a su entorno24.

Como explican Stella Teixeira e Ivo Mesquita, sucedía además que la idea o concepto expresionista estaba anclado en una idea de revolución universal que era “permeable a todas las diferencias regionales y nacionales, que le imprimen carácter cosmopolita”25. Por lo que los artistas podían ir directamente a las fuentes para traer solamente lo que más les agradaba o lo que mejor se adecuaba a sus propios deseos y utopías. Estableciendo de esta manera una síntesis que –lejos de suponer un fenómeno de empobrecimiento cultural– implicaba la creación de un factor nuevo y singular26.

De esta forma, los artistas generaron un expresionismo latinoamericano que, aunque enmarcado en un fenómeno internacional más amplio, buscaba pertinencia y legalidad histórica a través de su arraigo y vinculación con las transformaciones sociales de carácter local. Este nuevo modelo suponía lo que Sandra de la Fuente y Diana Wechsler describieron como una “situación dialéctica entre la importación de patrones europeos y la combinación y procesamiento de éstos en los diferentes centros latinoamericanos”27. Es decir, una “cultura de mezcla” que suponía la selección y combinación creativa de los elementos que mejor se adaptaban a los acontecimientos socio-políticos de cada país y sus búsquedas de identidad y de caminos propios hacia el desarrollo.

Esto es especialmente evidente en referencia al muralismo mexicano. Como explica Octavio Paz28, fue justamente la revolución del arte moderno europeo la que les permitió a los pintores “ver” la propia realidad y valorar la herencia artística precolombina y la riqueza del arte popular; elementos que eran ajenos del repertorio de los artistas mexicanos del siglo XIX. Otro ejemplo se da en el del indigenismo de José Sabogal, quien adoptó la temática indígena en Jujuy, donde sintió la necesidad de “expresar lo americano” y el problema del indigenismo, que en ese momento estaba siendo debatido por los intelectuales de Lima y Cusco29.

Las tendencias expresionistas también se incorporaron en el modernismo brasilero en un momento en que los artistas se encuentran comprometidos con la historia de su tiempo30. Así, Segall, Abramo, Goeldi o Leskoschek fueron artistas militantes que denunciaron con dureza las miserias y acontecimientos de la vida política y social.

A modo de conclusión

De esta manera, más allá de su participación en losprocesos de constitución del canon y la historiografía nacional, se puede concluir que –lejos de ser un movimiento ajeno o indiferente– el expresionismo ha incidido en las ideas y modalidades expresivas del arte latinoamericano, así como en las actitudes y valores de los artistas en torno a lo moderno.

Se puede reconocer, en este sentido, que existe un grupo de pintores que se identificaron y contribuyeron con la tendencia expresionista a través de distintos diálogos e intercambios con sus pares europeos y que, al hacerlo, generaron un cuerpo de obras que, si bien comparte el mismo fondo de ideas y las modalidades expresivas del movimiento europeo, posee características propias en términos de su posicionamiento respecto al mundo moderno.

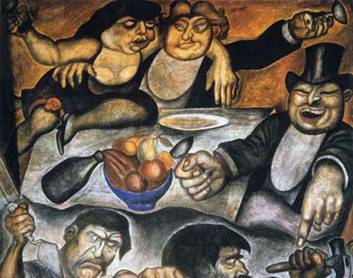

Fig. 5. José Clemente

Orozco, El banquete de los ricos, 1923-1924,

Fresco, Colegio San Ildefonso, México DF, México.

Se puede aventurar, así, la existencia de un expresionismo propio que integró el entramado artístico y cultural de los países de la región. Y que a pesar de que sus representantes no se organizaron colectivamente ni propusieron un enfrentamiento radical con las instituciones artísticas, se sirvieron de sus elementos plásticos y principios estéticos para representar la realidad de sus países y los desafíos que suponía, en términos humanos, el proceso de modernización.

De esta manera, el expresionismo latinoamericano no traslada ni aborda el posicionamiento de los artistas europeos respecto al cuestionamiento de un cambio de época y la renovación cultural de las vanguardias sino que se centra en la realidad de sus pueblos frente al proceso de modernización y emergencia y afianzamiento de las naciones. Por lo que no solamente forma parte del movimiento expresionista internacional sino que se convierte en un socio activo, que produce un aporte original y tiene un papel propio en el escenario artístico occidental.

1.

ARNALDO, J., “Recomponiendo la experiencia artística

Brücke”, en SOIKA,

A., ed., Expresionismo Brücke, Actas del Museo Thyssen-Bornemisza, nº4, 2005,

págs. 9-18.

2.

BOOKBINDER, J., Boston Modern: Figurative Expressionism as

Alternative Modernism, Durham, University Press of New England, 2005.

HERSKOVIC, M., American Abstract and Figurative Expressionism: Style is Timely Art is Timeless, New Jersey, New York School Press, 2009.

3.

SERVIDDIO, F., “La conformación de nuevas teorías

sobre el arte latinoamericano en el proceso

de crisis epistemológica de la modernidad”, Pós: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes, nº 4, Minas Gerais, Universidade Federal

de Minas Gerais,

2012, págs. 62-81.

4.

REY ASHFIELD, W., Arquitectura Moderna

en Montevideo (1920-

1960), Montevideo, Universidad de la República, 2012.

5.

VEGA, G., “¿Qué ha dado América

Latina al mundo?

Reflexiones en torno

al Bicentenario”, Archipiélago. Revista

cultural de nuestra

América, vol. 17,

nº 65, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010,

págs. 8-10. ZEA, L., “Latina

América: largo viaje

hacia sí misma”,

El Correo de la UNESCO, Agosto-Septiembre

1977 / Año XXX, 1977, págs. 4-7.

6.

SERVIDDIO, F., “La conformación de nuevas teorías

sobre el arte latinoamericano en el proceso

de crisis epistemológica de la modernidad”, Pós: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes, N. 4, V. 2 - Nov. 2012, Minas Gerais, Universidade Federal

de Minas Gerais,

2012, págs. 62-81.

7.

FLORES, S., “El nuevo

cine latinoamericano y su tradición estética: el legado

de la plástica y la literatura”, Montajes Revista

de Análisis Cinematográfico, nº17 / julio-diciembre de 2012, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, págs. 51-71.

REY ASHFIELD, W., op. cit.

8.

SCHWARTZ, J., “Modernismo revisitado: la Caja modernista”, Casa del Tiempo, nº 83-84, Universidad Autónoma Metropolitana, 2005, págs. 35-42.

9.

REY ASHFIELD, W., op.

Cit.

10.

CIRLOT, J., Pintura v.2, Barcelona, Editorial Labor, 1972.

11.

DIEZ, M., “Expresionismo. Entre la protesta

y la evasión”, Crac Magazine, nº 8 - Año 2 - Edición

1, 2013, págs. 6-13. RODRÍGUEZ, M., “La constante

expresionista en la pintura chilena”,

en GUZMÁN, F. y otros, eds.,

Arte y crisis en Iberoamérica: Jornadas

de Historia del Arte en Chile, Buenos

Aires, RIL Editores,

2004.

12.

RAMÍREZ, L., “Génesis de la pintura

indigenista de José Sabogal”, Nueva Corónica, nº 1 - Enero 2013,

Universidad Nacional Mayor

de San Marcos, 2013, págs. 1-22.

13.

CENTURIÓN, C., Historia de la cultura

paraguaya. Tomo II, Buenos

Aires, Editorial Ayacucho,

1961.

14.

TRABA, M., Mirar en América, Caracas,

Fundación Biblioteca Ayacucho,

2005.

15.

FERNÁNDEZ, O., “Notas sobre un

relato migrante: vanguardias artísticas entre Latinoamérica y España”, Congreso Internacional “Encuentros

Transatlánticos: discursos vanguardistas en España y Latinoamérica”, Madrid,

Museo Reina Sofía,

2013.

16.

BABINO, M., El grupo de París, Buenos Aires, Centro

Virtual de Arte Argentino, 2007.

17.

FERNÁNDEZ, O., op.

cit.

18.

GUTIÉRREZ, R., GUTIÉRREZ VIÑUALES, R., Historia del Arte en Iberoamérica, Barcelona, Lunwerg, 2000, pág. 338.

19.

BAYÓN, D., “Latin American

Art since c. 1930”, en BETHELL,

L., ed. The Cambridge History of Latin America.

Latin America since 1930: Ideas, Culture, and Society. Vol. X, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pág. 434.

20.

ESCOBAR, T., Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay, Asunción, Editorial Servilibro, 2007.

21.

CASTRO NEVES, L. y otros, eds., “El siglo de Livio Abramo 1903/2003”, Catálogo

de la exposición retrospectiva en el Centro de Artes Visuales del Museo del Barro, Asunción, Editorial Arte

Nuevo, 2003.

22.

PERNET, C., “La cultura

como política: los intercambios culturales entre Europa y América Latina

en los años

de entreguerras”, Journal Puente@Europa, v. 5 – nº 3-4, Università

di Bologna, 2007, págs. 66-73.

23.

HOBSBAWN, E., Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Editorial Grijalbo Mondadori, 1997, pág. 195.

24.

GUTIÉRREZ, R., GUTIÉRREZ VIÑUALES, R., op.cit. VIDELA, G., Direcciones

del vanguardismo hispanoamericano. Estudios sobre poesía

de vanguardia: 1920- 1930, Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 2011.

25.

TEIXEIRA, S., MESQUITA, I., “Expressionismo no Brasil:

heranças e afinidades”, Catálogo de La 18va Bienal de São Paulo, São Paulo, Fundação Bienal

de São Paulo,

1985, pág. 13.

26.

REY ASHFIELD, W., op. Cit., pág. 204.

27.

DE LA FUENTE, S., WECHSLER, D., “La Teoría de la Vanguardia: del centro a la periferia”, V Jornadas de Teoría e Historia de las Artes, Buenos Aires, Centro Argentino de Investigaciones de Arte de la Universidad de Buenos Aires,

1993, págs. 50-58, pág. 52.

28.

PAZ, O., Los privilegios de la vista II. Arte de México,

Obras Completas - Volumen 7, México, Fundación de Cultura Económica, 1993, pág. 20.

29.

RAMÍREZ, L., op.cit., pág. 13.

30.

TEIXEIRA, S., MESQUITA, I., op.cit.

Fecha de recepción: 29/03/2014 Fecha de

aceptación: 18/08/2014