La

Congregación de la Granada, el Inmaculismo

sevillano y los retratos realizados por Francisco Pacheco

de tres de sus principales protagonistas:

Miguel Cid, Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca

ANTONIO GONZÁLEZ POLVILLO

Universidad de Sevilla. España

atrio, 15-16 (2010)

ISSN: 0214-8289 p. 27 - 36

Resumen: El presente trabajo analiza el trasfondo heterodoxo del impulso final que realizó Sevilla

en el intento de definición del dogma de la Inmaculada Concepción, bajo los auspicios de los miembros de la Congregación de la Granada, reunión

de alumbrados de la Sevilla barroca, entre los que destaca Rodrigo

Álvarez, Hernando de Mata, Bernardo de Toro, Juan Martínez Montañés,

Vasco Pereira o Juan Bautista Vázquez el Viejo. Por otro

lado, se pone de relieve la importancia

de tres lienzos realizados por Francisco Pacheco que representan

a la Inmaculada con los retratos de tres de los principales protagonistas de aquellos hechos: Miguel Cid, Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca.

Palabras clave: Barroco. Sevilla. Congregación

de la Granada. Inmaculada Concepción. Francisco Pacheco. Alumbrados.

Heterodoxos.Vázquez el Viejo.

Abstract: The present work analyzes the heterodox

background of the final pulse that Seville realised in

the attempt of definition of the dogma of the Immaculate Conception, under the auspices

of the members of the Congregation of Granada, meeting of alumbrados

of Seville barroca, between that it emphasizes: Rodrigo

Ávarez, Hernando de Mata, Bernardo de Toro, Juan Martínez

Montañés,Vasco Pereira or Juan

BautistaVázquez elViejo. On

the other hand, the importance of three linen cloths realised

by Francisco is put of relief Pacheco that represent the Immaculate one with the

pictures of three of the main protagonists of those facts: Miguel Cid, Bernardo

de Toro and Mateo Vázquez de Leca.

Key words: Baroque. Congregation of

Granada. Inmaculate Conception. Francisco Pacheco. Alumbrados. Heterodox.Vázquez

el Viejo.

Pretendemos con este trabajo ocuparnos de dos de los lienzos más famosos de la historia de la pintura sevillana, al que se incorpora otro, ya conocido desde 1988, que hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta en la historiografía de Sevilla, pero que, a nuestro juicio, tiene la misma importancia o quizás más que los dos anteriores, todos tres salidos del pincel del ilustre pintor Francisco Pacheco y que tienen como tema central la Inmaculada Concepción con retratos de personajes. Al mismo tiempo, centramos su ejecución en los acontecimientos que tuvieron lugar en Sevilla en la génesis del inmaculismo surgido en torno a 1615, sucesos cuya verdadera dimensión aquí fijamos, que fueron en buena medida protagonizados por un grupo de heterodoxos alumbrados pertenecientes, o simpatizantes, a la Congregación de la Granada, que alcanzarán como sabemos una repercusión universal y que provocan un ambiente muy particular en la ciudad en el que tiene su explicación la ejecución de estos tres lienzos. Por último, intentamos fijar, en unos casos, y apuntar en otros, los comitentes de los mismos y, de paso, aspiramos a deshacer algunos errores historiográficos al respecto. De esta manera unimos a tres figuras míticas de la Sevilla del reinado de Felipe III, pues se trata de los tres personajes claves, de incidencia masiva, que intervienen en la explosión inmaculista de Sevilla en 1615: el coplero Miguel Cid, el arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca y el cabeza o máximo dirigente de la hermética y misteriosa Congregación de la Granada, el licenciado Bernardo de Toro, estos últimos embajadores del arzobispo y de Sevilla para la causa de la Inmaculada ante Felipe III y de este ante Paulo V, Gregorio XV y Urbano VIII en Roma.

La

Congregación de la Granada

Tras una breve alusión a la Congregación por parte de Menéndez

Pelayo en sus Heterodoxos1, quien

nos descubre por primera vez la existencia de esta es Domínguez Ortiz2,

al que le seguirá en otro trabajo más

extenso el dominico Álvaro Huerga3,

ambos se basan fundamentalmente

en dos fuentes inquisitoriales: el memorial que realizó

en 1615 Bernardo de Toro sobre

la vida del fundador de la Congregación, Gómez Camacho, para elevarlo

al Inquisidor General Don Bernardo de Sandoval y Rojas

y el informe que el calificador

del Santo Oficio sevillano,

el dominico fray Domingo Farfán,

elabora en 1626 sobre la historia y prácticas de la Congregación de la

Granada, a las que nosotros hemos añadido otra documentación inquisitorial4.

En resumen la Congregación de la Granada,

o el grupo espiritual que la precedió, se había fundado hacia

1541 por el cerrajero Gómez Camacho en Jerez y Lebrija, en torno al convento

de la Inmaculada Concepción de esta última localidad, donde está enterrado,

cuyas características espirituales estaban influenciadas por presupuestos milenaristas, visiones y profecías además de un acendrado evangelismo propio de los grupos espirituales reformadores que surgieron en esa

época anterior a los inicios

del Concilio de Trento.A Gómez

Camacho le sucedió en la dirección del grupo, como cabeza de esa escuela espiritual, el religioso jesuita

lebrijano Rodrigo Álvarez, célebre

por ser el confesor en Sevilla de Teresa de Ávila, y que también

está enterrado en el convento de Lebrija, con él el grupo se extiende a la urbe hispalense en la que quedara consolidado, estableciéndose un eje Jerez-Lebrija-Sevilla por el que

circula la espiritualidad de

este grupo. Tras su muerte,

cuando Álvarez sea sustituido

como cabeza de la Congregación

por el predicador catedralicio

Hernando de Mata, ya podría

llamarse a este grupo con toda propiedad Congregación de la Granada

pues la escuela espiritual que Mata dirigía se reunía en el Patio de los Naranjos de la catedral sevillana, junto a la capilla de la

Virgen de la Granada, en el que se hallaba el púlpito en el que Mata predicaba, por orden del cabildo catedral, todos los domingos; unos oficios, el de predicador catedralicio y el de cabeza

de la Congregación, que heredó

su discípulo el presbítero Bernardo de Toro5. Por consiguiente, la célebre Congregación de la Granada tuvo el siguiente orden sucesorio

de prelaturas en sus cabezas:

Gómez Camacho (1541- 1553), Rodrigo Álvarez (S.I.) (1553-1587), Hernando de Mata

(1587-1612) y Bernardo de Toro (1612-1643)6.

La Congregación de la Granada, cuyos miembros fueron duramente perseguidos como alumbrados

por los consultores dominicos

y la propia Inquisición sevillana, constituía un grupo

hermético regido espiritualmente por un cabeza al que se hallaban fuertemente adscritos el resto de los miembros

y en el que se establecía una

sucesión hasta el fin del mundo.

El fundador Gómez Camacho era portador

y guardián de un secreto muy singular que debía ser trasladado a sus sucesores en la dirección del grupo espiritual; sin embargo, su sucesor Rodrigo Álvarez creyó conveniente hacer partícipes de ese secreto a unos elegidos, los denominados en la documentación como los seis del particular espíritu,

cuyos nombres podemos conocerlos al habérnoslo transmitido el calificador dominico fray Domingo

Farfán: “el padre Mata, Juan del Salto, Alonso Pérez

de Vargas, Blasco de Perea (que

ya es difunto) y otros dos”7. Al parecer,

cada cabeza de la Congregación

trasladó el secreto a otros seis, por lo que Farfán también nos da a conocer aquellos escogidos por Hernando de Mata para transmitirles

el secreto: “el padre Bernardo de Toro, el padre Francisco

de Cervantes, Diego de Montilla, Alonso de Aremo, Juan Martínez Montañés, y otro que cumple el número de seis”. Por último, el

dominico igualmente transmite el nombre de al menos dos a los que declaraba el secreto Bernardo de Toro: “a María de Santiago, beata, y también a Doña María Vallejo,

monja del convento de la Encarnación de Sevilla”. Además del cabeza y los seis del particular espíritu la Congregación contó con miembros comunes que fueron dirigidos espiritualmente por el cabeza

pero que no llegaron a conocer el secreto. A la vista

de la documentación inquisitorial no podemos saber nada de tan misterioso secreto

cuyos receptores debían guardarlo fielmente sin desvelarlo a nadie con excepción del “Sumo Pontífice, al Rey, al Obispo y al Santo Oficio”.

En cambio, sí que conocemos las doctrinas principales de la Congregación entre las que quizás

se halle inserto el misterioso

secreto.Así la dirección o cabeza de la misma

nunca faltaría hasta el final

de los tiempos y cuyo espíritu estaba especialmente señalado en algún lugar

de las Sagradas Escrituras,

de manera que esa especialidad también se iría heredando en los sucesores, unas señales de privilegio que igualmente vendrían señaladas para los seis del particular espíritu. Para los congregados

el cabeza de la Congregación tendría el espíritu del mismísimo Jesucristo, mientras que los seis particulares

poseerían el espíritu de los

apóstoles. Hernando de Mata era considerado

una especie de santo a quien los congregados tenían como un profeta, entre los miembros selectos de los del particular espíritu

existía la firme creencia de que Hernando de Mata habría

de ser elevado a los altares

para lo que, incluso, conocían

el nombre del pontífice que

lo llevaría al más alto grado de santidad de la Iglesia católica.

También circulaban entre los congregados otras profecías tales como que llegado el fin del mundo, en tiempos del Anticristo, aquellos que llegasen vivos de la

Congregación de la Granada habrían

de morir mártires por la confesión de la fe del Evangelio de Cristo; por otro lado, los ya fallecidos

en ese momento resucitarían para luchar contra el

Anticristo. Pero los miembros

de la Congregación de la Granada también

creían en una singular profecía: “que, en definiéndose

por de fe el punto de la Concepción de Nuestra Señora, habían de reformar la Iglesia los congregados de la dicha Congregación”.Aquí

radica el motivo por el cual estos congregados

lucharon por la definición del

dogma: creían firmemente que

ellos mismos habrían de reformar la Iglesia a partir de esa definición.

La necesidad por parte de los congregados

de la definición inmaculista,

para poder así entrar en la historia,

se entroncó con la devoción

al misterio del crédulo arzobispo don Pedro de Castro, quien

había creído firmemente en lo transmitido por los falsos libros plúmbeos del sacromonte granadino, en los cuales se aludía a la Concepción Inmaculada de la Virgen María. A ambas fuerzas sólo

les faltaba otra pieza fundamental: el pueblo sevillano.

Para levantarlo se habrían de

encargar tanto Toro como Vázquez

de Leca, auxiliados por las

técnicas jesuíticas de la misión y por aquellos versos que comenzaban: Todo el mundo en general / a voces Reina escogida, / digan que sois concebida /sin pecado original, la

canción más popular de toda la Edad Moderna

compuesta por Miguel Cid. Como sabemos,

Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca fueron enviados en 1615 por el arzobispo Pedro de

Castro a la Corte para conseguir de Felipe III el apoyo ante el Papa para la obtención

de la definición del dogma.A

su vez, estos

fueron enviados por Felipe III

como embajadores a Roma para

conseguir de la santidad de

Paulo V tal definición. Finalmente, Mateo Vázquez de Leca

volvió a Sevilla en torno a 1624-25, mientras que Toro

quedó definitivamente en Roma en la que murió en 16438.

Artistas, retratos

y la Congregación de la Granada

Lo primero

que llama la atención al ver

el plantel de los escogidos

de la Congregación de la Granada es su composición: clérigos presbíteros, monjas y seglares con una gran presencia entre estos últimos de artistas. En efecto, entre los seis del particular

espíritu con Rodrigo Álvarez vemos

a dos plateros: Juan del Salto y Alonso Pérez de Vargas,

así como al pintor Vasco Pereira y entre los seis con Hernando de Mata observamos al escultor Juan Martínez

Montañés. Pero aún hay algunos artistas más, dato que nos

lo proporciona uno de ellos, el platero de oro Juan del Salto quien, ante la

falta de credulidad del general

de los jesuitas Claudio Acquaviva

respecto de las afirmaciones

que Martín de Roa había realizado en su

Historia de la Compañía en Andalucía en relación a los hechos sobrenaturales acaecidos a su maestro Rodrigo Álvarez, decide en

1610 realizar en su defensa un memorial conservado en Roma en el archivo de la Compañía de Jesús9. En

él Salto afirma que de las cosas que se decían de Rodrigo Álvarez

eran testigos:

“Diego de

Acosta, provincial, también fueron

testigos el Padre Ioseph de Cuadros, y el Padre

Gerónimo de Çaragoça (ambos de la Compañía de Jesús)

y el dotor

Bartholomé García

del Ojo, visitador que fue de monjas en este arçobispado de Sevilla, y Francisco de Castro Çurujano (este fue gran

santo y conocido por

tal en Sevilla) y Juan

BaptistaVasques escultor, ombre de buena vida, y Juan Rodríguez

Mançera y el Padre

Martín Ruiz, clérigo exemplar,

y el Padre

Alonso de Villafañe, racionero que fue de esta Santa

Iglesia de Sevilla.Todos los quales son ya

difuntos.Y más son testigos que ahora biven, el licenciado Fernando de Mata y Pedro de Mesa bordador. También es testigo el Padre Lope del Castillo de la Compañía de Jesús”10.

Fig. 1. Francisco Pacheco, Pedro de Mesa, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Juan

del Salto alude a discípulos

hasta ahora desconocidos de

Rodrigo Álvarez, una vez más

es posible observar a clérigos, algunos compañeros de la Compañía de Jesús,

pero también artistas: de nuevo el pintor Vasco

Pereira, el bordador, vihuelista

y espadachín Pedro de Mesa (fig. 1)11 y el

escultor Juan BautistaVázquez

elViejo, entre los que las relaciones artísticas son indudables12.

Las informaciones transmitidas por Juan

del Salto nos pone en evidencia la religiosidad tan especial

de estos artistas, una espiritualidad

visionaria, de favorecidos, de espíritus que están en relación con la divinidad, que son capaces de verla y entablar un contacto con ella, son gentes que se sienten espiritualmente superiores y de los que,

en un sentido religioso, se

espera algo de ellos, son elegidos y, no lo olvidemos, junto con sus maestros: Álvarez y Mata, que tienen el espíritu del mismo Cristo, el suyo es a su vez como

el de los propios apóstoles.

Las informaciones de Salto al general de la Compañía amplían, al dar nombres, las noticias aportadas por Roa en su

Historia. El jesuita narra

cómo un hombre afligido por

un gran peso acudió a Álvarez en

busca de ayuda, este le dijo:“vaya

a la Madre de Dios y pídale de mi parte

que se lo quite”, el discípulo así

lo hizo y puesto delante de la Virgen quedó libre del

peso que lo agobiaba, Roa no

dice quien era, Salto ahora

sí:“fue este

ombreVasco Perea (sic), pintor, y compañero individuo suyo hasta que murió”13. También Roa narra en

su Historia cómo un siervo de Dios estando ejercitándose en algunas virtudes, “cosa que aborrece mucho el demonio”, este trató de inquietarle,

de asustarle con los gemidos

de un niño, pero al ver que no se inmutaba el demonio dijo: “maldito sea quien te lo enseñó”, con lo que aludía así al maestro Rodrigo Álvarez,

ahora Salto nos afirma en su

informe que esto ocurrió “a su grande

amigo y compañero Vasco Pereira”14. Roa alude a cómo

unos discípulos de Álvarez vieron un “gran número de demonios, que estando una vez el Padre hablando de Dios pasaban huyendo”; del mismo modo,“diciendo

él misa entraban y salían en la iglesia con tan recios gritos y voces que ponían grandísimo espanto”15.

Ahora Salto nos informa de quién fue aquel discípulo

que oyó los gritos de los demonios mientras oficiaba misa el jesuita: fue Vasco Pereira y el mismo Salto era quien ayudaba en la misa

aquel día a Álvarez:“Acabada la missa le preguntó Perea (sic) al Padre cómo avía podido

dezir missa, porque él avía

oydo tales y tales cosas. El

Padre sin darle de que él uviesse oydo nada respondió: no le dava ningún contento al demonio la missa que yo dezía”16.

Especialmente

interesante es el último capítulo

en el que Roa habla de los favores especiales recibidos por Rodrigo Álvarez.Afirma cómo una persona estando en oración ante el Santísimo Sacramento vio a Rodrigo

Álvarez que bajaba del cielo escoltado por dos eclesiásticos

y tras ellos venían un gran número de obispos, cardenales y sacerdotes “que entendió ser la jerarquía de la Iglesia”. El mismo orante tuvo

otra visión muy extraña pues

observó “en espíritu al Padre Eterno que derramaba sobre la cabeza del buen Padre unas aguas cristalinas

y tenía él en las manos un vaso delante del pecho donde ellas se recogían y donde llegaban muchos a beber en ellas”17.

Juan del Salto, además de ampliar

el relato de estas visiones, nos da a conocer quién fue

el misterioso orante visionario: “la persona que vio esto

fue Juan BaptistaVázquez, escultor”18:

[…] uno de los que comunicaban con el Padre estando en oración le vio

en espíritu baxar del cielo con gran magestad como el mismo trage y ropa

de la Compañía de Jesús, y a sus dos lados un sacerdote y un estudiante, sus espirituales hijos, con ciertos papeles o legajos en las manos, y estos estavan en muy

alta disposición acerca del espíritu del Padre. El

qual traía en la mano derecha una hacha encendida, la mitad vieja y la mitad hazía arriba nueva,

y venianle siguiendo al Padre

todas las hierarchias de la

Santa Iglesia, grandíssima multitud de cardenales, y obispos, y prelados, y de todos los estados, y oyó una voz del cielo que le dixo: no es luz nueva, sino aquella

luz antigua de la primitiva

Iglesia, de la qual visión quedó el susodicho admirablemente illustrado en las cosas de la fe y de la Santa Iglesia…”19.

No puede dejar de impresionarnos esta visión del Triunfo del Padre

Rodrigo Álvarez del célebre escultor,

una visión fuertemente iconográfica, ajustada a su formación de pintor que nos fija a su vez

el espíritu de iluminados de

los miembros de esta Congregación. El Padre Rodrigo Álvarez, asociado espiritualmente

a Jesucristo y cabeza de la visionaria y profética Congregación de la Granada,

desciende del cielo con su hábito jesuítico

escoltado a su vez por un “sacerdote y un estudiante, sus espirituales hijos”; o sea, que es acompañado a manera de trinidad por los personajes que representan su descendencia mística en la dirección de la Congregación: el sacerdote Hernando

de Mata y el entonces estudiante

Bernardo de Toro. Ambos llevan papeles

y legajos autorizando con la

letra escrita sus afirmaciones milenaristas, como si fuesen

doctores de una nueva ley, de

una nueva Iglesia reformada. Rodrigo Álvarez porta en

su mano derecha un hacha encendida, la mitad vieja y la mitad nueva, con un claro significado de renovación de la Iglesia que pretende la Congregación de la Granada que él dirige y en la que, en ese momento, es el principal elegido, de ahí ese acompañamiento jerárquico,“todas las hierarchias”, que en la visión se describe: cardenales, obispos, prelados y gentes de todos los estados que aclaman a los defensores de la fe antigua ahora

renovada tal como dice la voz que sale del cielo:“no es luz nueva, sino aquella luz antigua de la primitiva iglesia”. La segunda visión de Juan Bautista Vázquez también

alude a esa idea de renovatio, de reforma pues el mismísimo Dios padre aparece renovando el bautismo de Rodrigo Álvarez que es visto como un nuevo Jesucristo, en lo que parece una especie de creación de una nueva iglesia que después será transmitida

en absoluta legitimidad a sus discípulos que se

acercan a tomar el agua reformadora. Se trata de una actitud de reformatio ecclesiae en

la que es posible observar un

entronque con las ideas reformistas

y evangelistas que otro lebrijano de la misma escuela y amigo de Gómez Camacho: Rodrigo de Valer, había llevado

algunos años antes a Sevilla

cuando conectó y enseñó esa nueva

religión al canónigo magistral

Juan Gil “Egidio”, a Constantino Ponce de la Fuente y otros,

en la que fueron acusados, juzgados

y condenados por la Inquisición como luteranos20. Ante esta

expresión de espiritualidad

reformada no es de extrañar

que el consultor dominico fray Juan de los Ángeles escribiera en 1623 al inquisidor de Sevilla Alonso de Hoces

dándole cuenta del peligro de esta Congregación y rogándole:“que se ponga remedio

y el principal que se deshaga esta

Congregación que mientras durare será un perpetuo seminario de herrores, abusos, supersticiones, embustes, engaños y infierno de almas”21.

Fig. 2. Luigi Primo Gentile,

Triunfo de la Inmaculada Concepción, 1633.

Iglesia de Santa María de Monserrat de los Españoles de Roma.

Algunos años más tarde

la esencia de esta visión de

Juan Bautista Vázquez, transmitida por los congregados,

va a ser legada a la posteridad mediante su expresión artística

en al menos dos lienzos muy importantes.

Uno de ellos es la Inmaculada Concepción realizada

por Juan de Roelas en 1616 que

representa a través de un complejo programa iconográfico el fruto de la acción directa de nuestros tres protagonistas: la famosa procesión masiva del pueblo de Sevilla que tuvo

lugar, tal como reza la inscripción

del lienzo, el 29 de junio de

1615 y en el que aparece la

Virgen acompañada por la jerarquía

celestial y por el pueblo de Sevilla en masa en el plano de tierra22.

En 1633 esta visión, transmitida por los congregados y fijada en la memoria del cabeza de la Congregación

Bernardo de Toro, va a ser nuevamente

expresada en un lienzo que se conserva hoy en la Iglesia de Santa María de Monserrat

de los Españoles de Roma, procedente

del antiguo hospital de Santiago de los Españoles de la misma ciudad para

el que se hizo y en el que Toro

fue durante algunos años su

administrador. Se trata del

lienzo Triunfo de

la Inmaculada Concepción (fig. 2) realizado en 1633 por Luigi Primo Gentile por encargo

de Bernardo de Toro quien ideó

su disposición iconográfica con claras alusiones a la visión deVázquez elViejo. La figura triunfante de Rodrigo Álvarez

ha sido sustituida, transformada, por su expresión sincretizada y simbólica: la Inmaculada Concepción en

su apoteosis triunfal, la nueva Eva como símbolo de esa nueva Iglesia

reformada que con su triunfo debe dar comienzo bajo la égida de los miembros

de la Congregación de la Granada. Allí aparece, tal como

ocurría en el lienzo de Roelas, la Inmaculada con

la luna a sus pies sobre una

palmera y acompañada en el plano del cielo de toda la “hierarchia” celestial: la Trinidad y los Apóstoles, así como de la terrena en el plano de tierra: papas, cardenales, obispos y todas las órdenes religiosas incluida la orden de predicadores23.

No cabe duda de que en la disposición iconográfica de ambos lienzos estuvo detrás Bernardo de Toro y la

ideología religiosa basada en la reformatio ecclesiae

de la Congregación de la Granada, cuya

expresión iconográfica había sido transmitida

por medio de una visión a Juan Bautista Vázquez el Viejo,

quien a su vez la transmitió y depositó en la memoria de los congregados.

El retrato de los cabezas

de la Congregación de la Granada como

memoria y representación virtual

de sus virtudes extraordinarias.

Los miembros de la Congregación de la

Granada fueron especialmente

adeptos a la veneración de los

retratos de sus cabezas, ya

del fundador Gómez Camacho existió

un retrato en el convento de la Inmaculada Concepción de Lebrija

en el que se halla enterrado24. El primer dato

a este respecto nos lo ofrece el mismo Francisco Pacheco, quien no

cabe la menor duda que estuvo muy cerca de la Congregación de la Granada a juzgar

por cómo habla de sus cabezas

en el Libro de descripción

de verdaderos retratos,

en el que incluye los de Rodrigo

Álvarez y Hernando de Mata (figs. 3 y 4), y en el que

señala, como testigo, la habilidad de Álvarez para

utilizar los lugares de la Escritura en la conversión de las almas “saliendo

los ombres trocados i fuera de sí, de que doi fe, por averle

sido muchas vezes, i aun

de averle visto siempre que

oía sermón puesto de rudillas i descubierta la cabeça en el último

asiento del coro de la casa professa”25.

Asimismo Pacheco afirma haber asistido a su entierro:“Acudió

a su entierro, donde me hallé, inumerable gente con gran devoción”; e, incluso, de haber compuesto unos versos a su “retrato, que sacó en vida Vasco Pereira con licencia de sus superiores”, gesto que Pacheco afirma haberlo realizado “atendiendo más a la devoción que a la elegancia”. Es muy posible que el retrato de Pacheco sea una copia del

que realizara Vasco Pereira 26. En cuanto al retrato

de Hernando de Mata, el mismo Pacheco afirma que este le pidió

incluir en el mismo mediante escritura la famosa petición de Eliseo a Elías: Pater mi, obsecro

ut fiat in me duplex spiritus tuus: “quiso que se pusiesse en su

retrato, de mi mano, mirando

al padre Rodrigo Álvarez, el año de 1608”27.

Fig. 3. Francisco Pacheco, El Padre Rodrigo Álvarez, 1608, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Fig. 4. Francisco Pacheco, El Licenciado

Fernando de Mata, 1608, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

No fue el único retrato

que Pacheco pintó de Mata, el biógrafo

del célebre clérigo afirma que “salió su retrato con tanta alma que parecía tenerla, de quien le vi quando murió sacar

diuersas copias para templar

el dolor de sus dicípulos”. Incluso

nos transmite la expresión de Mata al contemplarlo,

así como la intención de este de incluir la petición de Eliseo: “Pusoselo delante, y su respuesta fue:

También pintar al demonio, y lo mismo es pintarme a mí; si bien pidió le pusiesse el letrero con que lo pintaron, y sale de su boca, que contiene la petición de Eliseo a Elías, dando

en ella a entender la que continuamente hizo a su Maestro el Padre Rodrigo

Álvarez”28. No solamente se debieron hacer estampas,

también cuadros al oleo con

el retrato del maestro:“desde

su muerte se han hecho, no solo quadros, sino inumerables

estampas, abiertas en buril, si

bien no con rayos, ni otras

insignias de Beatificado”. Sin embargo, la estampa más divulgada tras

su fallecimiento fue la que se insertó en el propio libro

de fray Pedro de Jesús María:“La

estampa que deste V. Sacerdote salió en tiempo de su

muerte, está estampada en este

libro, propia de su rostro y traje y este el letrero con que se dibujó

y divulgó: Pater Ferdinandus

de Mata, clericvs/Presbiter

Theologvs,Virginitate, et /Pavpertate

clarvs, in qvo mvlta alia /Dei dona micvervnt praecipve, in con/silis, et plvrimorvm, spiritvalivm fi/liorvm edvcatione. /Obiit 12 kalendas octobris, annos /cvn vixisset

58” (fig. 5)29.

A la

muerte de Mata se intentó por

parte de sus muchos seguidores iniciar un proceso de beatificación o, al menos, ante la exigencia del papado de una espera de cincuenta años para las nuevas causas de beatificados, se inició un proceso de culto similar al de un

beato. Hernando de Mata fue

enterrado en el convento de la Encarnación, cuya abadesa era MaríaVallejo, una de los seis del

particular espíritu, en

el que se le hizo, a instancias

de su discípulo don Gaspar Juan

de Saavedra, conde del Castellar, un retablo con su retrato ante la Concepción Inmaculada. Una de las primeras descripciones del mismo nos la ofrece

en 1663 el propio fray Pedro

de Jesús María:“dispusieron el

Altar de la puríssima Concepción de la Reyna del Cielo,

que oy vemos frente de la puerta principal de esta Iglesia,

en cuyo Retablo está la verdadera Imagen de este venerable

varón, cuerpo entero hincado de rodillas a los pies de la Santíssima

Virgen, como quien tan deuotamente la seruía, veneraua y honraua”30.

El lienzo,

realizado por Juan de Roelas en

1612, inaugura una serie de

retratos de personajes sevillanos que son homenajeados por

sus seguidores en orden a su devoción

y sus trabajos dedicados a la

propagación y definición

del dogma de la Inmaculada Concepción, todos ellos vinculados a la Congregación de la Granada (fig. 6)31.

El mismo sentimiento de permanencia en el tiempo que había tenido lugar tras

la muerte de Mata, con ese deseo

de sus discípulos de recordar

al maestro y perpetuar su memoria a través de sus retratos, tuvo que verificarse tras la muerte de Rodrigo Álvarez. Así cuando fray Pedro de Jesús María transmite

la pobreza en la que vivió Hernando de Mata y describe su habitación dirá: “la pieza

de su humilde librería rodeauan vnos bancos para los que venían consultar y a aprender, y el adorno de sus libros era vna Imagen de Christo Señor Nuestro, otra de su Santísima

Madre y vn retrato de su venerable P. M. Rodrigo Álvarez”32. Algo parecido ocurría

con el descendiente de Mata en

la dirección de la Congregación

de la Granada, Bernardo de Toro. Fray Pedro se hace eco

de esa intención de poseer un retrato por parte de sus discípulos, al parecer una de sus hijas espirituales le escribió a Roma para

que le enviase su retrato, Toro con “su profunda humildad” le envió una pequeña “cageta aforrada en terciopelo

negro” pidiéndole que no la abriese hasta que no hubiese

leído la carta que le adjuntaba “en

la que le dezía, que hallaría

en ella el verdadero retrato, en que auía bien qué ver y qué

mirar y abriéndolo halló en ella

la Imagen de Christo Crucificado”33, en un gesto que tiene una doble intención: la supuesta humildad de Toro y su identificación, en la tradición de la Congregación, con

el mismísimo Jesucristo.Asimismo Serrano Ortega afirma,

en un exceso de humildad retórica, que Toro jamás permitió que se le retratase “y deseando

sus discípulos poseer alguna estampa de él, fue sorprendido varias veces por un pintor de Roma mientras celebraba el santo sacrificio de la Misa, y logró hacer su retrato,

que juntamente con la imagen de la Concepción fue colocado en

una lámina que se abrió en dicha ciudad, de donde se remitió a Sevilla”34.

Parece que también Pacheco pintó un retrato suyo, “ya que no pudo escusarlo”, en el que Toro le pidió, igual que había hecho Mata en 1608, que llevase a manera de inscripción la famosa petición de Eliseo a Elías, ruego

que al parecer en uno y otro tuvo

su correspondiente éxito:“dieron bastantes indicios de auer conseguido ambos lo que pedían

de la misma manera que Eliseo

consiguió de Elías”35.

Fig. 5. Diego de Obregón, Hernando de Mata. Estampa

abierta en Madrid en 1658 seguramente copia de la que se repartió cuando murió en

1612, inserta en el libro biográfico de Mata de Fray Pedro

de Jesús María.

Fue tanto el poder de sugestión que tuvo Bernardo de Toro para con sus discípulos,

sobre todo sus discípulas monjas en los conventos sevillanos, que fray Pedro de Jesús María afirma que éstas leyendo las cartas enviadas por Toro

desde Roma conseguían un estado espiritual “no sólo quieta sino

interiormente recogida y con

particular disposición”; aunque, según el monje basilio,“No

solo causauan estos efectos la memoria de sus palabras,

y cartas, sino mirar su retrato tal

vez bastaua”36. La

fuerte adscripción devocional que tuvieron los miembros y afectos de la Congregación hacia los cabezas

de la misma les llevaron a conceder a sus retratos un efecto muy especial no sólo de rememoración de la persona desaparecida sino, incluso, de renovación de las extraordinarias

virtudes con las que supuestamente

estaban dotados y, por ello, de los efectos psicosomáticos que provocaban en vida. En el caso de Bernardo de

Toro esta circunstancia nos es transmitida por medio de una experiencia que en este

sentido tuvieron una monja y una novicia del convento de San Leandro de Sevilla,

quienes, estando ambas en el locutorio acompañadas de otra hija espiritual de Toro,

“truxeron allí vn retrato suyo

para consolarse por ser ya muerto, y mirándole todas tres con atención, las mouió interiormente con disposición de el

Cielo a lágrimas y a mejorarse en la perfección, concurriendo otros

sobrenaturales efectos”37.

Fig. 6. Juan de Roelas, Inmaculada Concepción con el retrato

de Hernando de Mata, 1612. Staaliche Museen, Gemäldegalerie de Berlín.

Los retratos de Francisco

Pacheco de los protagonistas de la explosión Inmaculista

Los tres

retratos a los que a continuación aludimos

presentan unas características comunes, en cierta manera

parecen derivar, simbólica e iconográficamente, del retrato

realizado por Juan de Roelas de Hernando de Mata que presidía su sepultura

en el convento de la Encarnación de Sevilla. Todos ellos presentan el retrato de un personaje con la Virgen

Inmaculada. A mi juicio es incorrecto

denominarlos Inmaculada con donante,

puesto que la tradición sevillana suele presentar a los donantes en una actitud orante ante la imagen de su devoción, en muchas

ocasiones con las manos juntas en

esta actitud, dispuestos en el banco de los retablos

o incluidos en el propio lienzo principal38. En

este caso no se dan estas circunstancias, tanto en el de Roelas como en los tres

de Pacheco la intención del comitente

y del pintor es de homenaje

al retratado, de significar

su especialísima relación con la imagen devocional

que le acompaña y en el caso de los tres de Pacheco de un hecho particular y singularísimo en la historia de Sevilla.

Todos tres fueron realizados por Francisco Pacheco, probablemente

miembro de la Congregación de

la Granada, en los años en que Sevilla experimentó un periodo de dinámica exaltación inmaculista, sobre todo tras la recepción el 9 de octubre

de 1617 del Breve de Paulo V por el que se prohibía la

defensa pública, que encabezaban los dominicos, de las

tesis maculistas en la concepción de la Virgen y que

en Sevilla se atribuyó al éxito logrado en

Roma por las gestiones del doctor Bernardo de Toro y el

arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca, cabeza y miembro respectivamente de la Congregación

de la Granada.Al éxito de estos dos hay que sumarle el de la

ciudad de Sevilla que se levantó en

pleno para pedir la definición y que se puede simbolizar por la canción que la ciudad

entonó al unísono durante meses, la famosa copla que compuso Miguel Cid, miembro también de la citada Congregación, a la que Bernardo de Toro puso

música y Mateo Vázquez de Leca costeó su impresión en una tirada de cuatro mil ejemplares39. No cabe duda de que los miembros de la Congregación de la

Granada cuya secreta intención,

no lo olvidemos, acerca de esta definición inmaculista, presenta una intensa carga heterodoxa

pues es la de señalar el comienzo de su propia reforma de la Iglesia universal, quisieron homenajear de alguna manera a quien tanto habían hecho por la Inmaculada Concepción

con la que aparecerán retratados,

encargando a Pacheco por una u otra vía los retratos de

los tres protagonistas de aquella

gesta sevillana: Miguel Cid,

Mateo Vázquez de Leca y Bernardo de Toro.

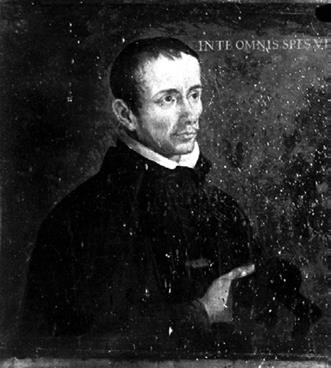

El retrato de Miguel Cid

Tras la muerte de Miguel Cid se produce una contradicción historiográfica respecto

al destino de su difunto cuerpo. Por un lado, unos afirman que se enterró en la Iglesia

de la Casa Profesa de la Compañía

de Jesús, tal como él mismo pedía

en su testamento;

por otro, existen igualmente documentos que afirman que se enterró en el Patio de los Naranjos de la

catedral de Sevilla, muy cerca del púlpito que, a su vez, se encontraba

junto a la Capilla de la Granada, lugar

en el que habían ejercido su oficio

de predicador tanto Hernando de Mata como Bernardo de Toro y en el que

asimismo se reunían con los miembros de la Congregación

para impartir sus enseñanzas

espirituales. Así, en su testamento,

estudiado por S. B.Vranich, realizado el 4 de

diciembre de 1615 –el día 11

ya había fallecido–, Cid ordena que cuando ocurriese el fallecimiento “a mi cuerpo se le designe sepultura en laYglesia de la Casa Profesa de

la Compañía de Jesús de esta ciudad en la sepultura que allí me fuere dada”40. En cambio, Serrano nos informa que a través de los famosos Papeles del Conde del Águila custodiados en el archivo municipal de Sevilla, había

podido descubrir un destino muy diferente

para el cuerpo difunto del célebre cantor inmaculista:“Murió Miguel Cid y un tío suyo sacerdote tiene sepultura propia en frente

de la Capilla de la Granada, quiso

enterrarse en ella”.41 Vranich alude a la redacción tardía de este documento y piensa que su “autor parece

hablar más bien de oídas, en una época

en que ya se había creado una leyenda en torno

a la vida de nuestro poeta”; además, aprecia una clara contradicción pues en esta relación

se afirma que Cid vestía el

hábito franciscano mientras que en las cuentas realizadas en el inventario y partición de bienes tras su fallecimiento se pagaban cincuenta

y dos reales por “un ávito de

Nuestra Señora del Carmen”42. Por consiguiente, si Vranich se inclina

por el entierro en la Casa Profesa, el profesor Bassegoda parece decantarse por la inhumación en la catedral, al creerlo más lógico

y por seguir la relación del

archivo municipal que asegura

que allí tuvo lugar el solemne

funeral43.

Fig. 7. Francisco Pacheco, Inmaculada con el retrato de Miguel Cid. Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Las contradicciones efectuadas en torno

a la localización del cuerpo

difunto de Miguel Cid también

se van a extender a su famoso

retrato, Inmaculada con el retrato

de Miguel Cid, esta vez en relación a la procedencia del

mismo (fig. 7). Así, en las Memorias de Don

José Maldonado Dávila, tío

del cronista Diego Ortiz de Zúñiga

y que leen tanto Serrano como

Vranich, se afirma que el autor de la famosa redondilla fue:

“Miguel

Cid natural de Sevilla, y cuio Retrato

al pie de una imagen de pincel de la Purísima Concepción de Ntra. Señora en el qual el autor tiene las coplas en la mano, que tenía en su

poder Joan de Ochoa de Basterra,

al qual conocí, se puso a la

puerta de la Iglesia que cae en la nave del Lagarto; que la devoción deste honrrado republicano, y Parrochiano, solicitó se pusiese allí,

y en este año de 1697, (que es en el que se

copian estas memorias) se conserva en este sitio junto al púlpito que sirve para predicar los Sermones los Domingos del año frente a la Capilla de Ntra. Señora de la Granada”44.

Casi idéntica a esta relación es la de Diego Ignacio

de Góngora quien afirma que el retrato se puso en la Puerta del Lagarto a solicitud de su poseedor Juan Ochoa de Basterra y que en 1687 aún permanecía junto al púlpito frente a la Capilla de la Granada45. En

cambio, en la relación aludida del archivo municipal sevillano se atestigua que:

“mandó el Cabildo, que sobre su sepultura se pusiese una pintura de N.ª S.ª de la Concepción y al pie de

la Imagen un verdadero retrato de Miguel Cid, con las coplas

en las manos, como que la está cantando como solía por las calles con gran multitud de niños, y hombres la víspera y día con toda su octava

de este purísimo misterio”46.

Como

podemos observar, en la primera relación

no se asocia el retrato de

Cid a la sepultura; además,

se asegura que el lienzo lo

tenía en su poder Juan Ochoa de Basterra a quien Maldonado Dávila afirma haber

conocido,“al qual conocí”, y

que por la “devoción” de este

honrado republicano y parroquiano “solicitó se pusiese allí”, es decir, en la puerta

junto “a la nave del Lagarto”, o sea, en el Patio de los Naranjos catedralicio; es más, en 1697, cuando

Maldonado copia su relación, se seguía conservando allí junto al púlpito que está frente a la Capilla de la Virgen de

la Granada. Por el contrario, la segunda

relación sí asocia el retrato a la sepultura pues expone claramente que fue el cabildo catedral quien ordenó colocar

“sobre su sepultura” el famoso lienzo de Pacheco con el retrato de

Cid junto a la Inmaculada. Pese a ello,

esta es, al parecer, la única fuente que relaciona el cuadro, que sin duda estaba allí

junto al púlpito de la Granada, con la sepultura pues hay otras relaciones o noticias que nos hablan del retrato pero sin asociarlo a la inhumación. Así, Serrano alude al autor de la primera parte de las crónicas de la Provincia de San Diego

de franciscanos descalzos, fray

Francisco de Jesús María, quien en

la citada obra, editada en Sevilla en 1724, afirma que Miguel Cid escribió las célebres redondillas dedicadas a la Virgen

tal “como lo afirman muchos, y parece por su retrato,

que tiene en la mano vn papel de los versos ofreciéndolos a vna Imagen de la Concepción

de nuestra Señora, que está en la Santa Catedral de Sevilla, enfrente de la

Capilla de la Granada, donde

lo he visto muchas veces”.47

En 1804 parece que el retrato de Cid aún seguía allí, pero

nada se dice de la sepultura, pues

Ceán Bermúdez al describir el Patio de los Naranjos

afirma que “frente de la referida capilla, junto a la puerta del Lagarto, hay un buen quadro de Francisco Pacheco,

pintor sevillano y sobrino del

citado canónigo humanista, que representa a laVirgen de

la Concepción, y el retrato de Miguel Cid, autor de las coplas, que en loor de este

misterio se cantan todas las noches en los rosarios de esta ciudad”.48 Pasados

sesenta y tres años, en 1867, el cuadro, tras dos siglos y medio en ese lugar, había

cambiado de sitio pues se hallaba en la sacristía

de la Capilla de la Virgen de la Antigua49.

Pero también han existido contradicciones

y tergiversaciones a la hora de fijar

la cronología del retrato. Asencio afirmaba que fue pintado en 1621, tal vez por su

similitud con La Inmaculada con el retrato de Vázquez de Leca, fechada en ese año, sin asegurar que el cuadro estuviese firmado y fechado50, un

error que seguirán otros autores como P. E. Muller o R. Cómez51 y que advertirá

Pérez Sánchez para finalmente proceder

a su corrección Valdivieso-Serrera52 que la fechan

estilísticamente en 161653,

fecha que es considerada como plausible por Bassegoda al atender al hecho de que la muerte de Cid tuvo lugar entre el 4 y el 11 de diciembre

de 1615.54 Finalmente, en la restauración del

lienzo, previo a la exposición sobre Velázquez y Sevilla

de 1999, apareció la firma en monograma de Pacheco así como la fecha

de ejecución: 161955. Para Bassegoda la pintura tiene un cariz claramente de homenaje, piensa que Cid se enterró en el patio de los Naranjos y que tal vez Juan Ochoa de Basterra sea el

tío y dueño de la sepultura que la cede a su sobrino, así como

que el cabildo catedral ordenó

la colocación de la pintura en

homenaje del coplero, de manera que de la relación del Conde

del Águila gravita la donación de la sepultura por un tío de Cid, mientras que la de Góngora y la de Maldonado le sirven

para apoyar la hipótesis de

que Ochoa pueda ser ese tío

y olvida que allí se dice que

este donó el cuadro, por lo que puede aventurar

que “este segundo testimonio no contradice, en principio,

nuestra hipótesis de una pintura

encargada para decorar la sepultura de M. Cid”56.

El comitente del lienzo de Miguel Cid:

el contador Juan Ochoa de Basterra

En efecto, la pintura es muy

posible que fuese encargada para homenajear a un hombre

que había creado probablemente la copla más famosa del barroco sevillano. Durante mucho tiempo se creyó que Cid había muerto en 1617, el mismo Asensio lo asegura en 1867 pero también

Valdivieso-Serrera en 198557,

así como que el cabildo catedral lo homenajeó con la colocación de su retrato con la Inmaculada sobre la

sepultura cedida por su tío. Nosotros

creemos que, en efecto, en 1619 se pintó por Pacheco el cuadro cuyo comitente fue Juan Ochoa de Basterra, miembro de la Congregación de la Granada,

como también lo era Miguel Cid,

aunque desde luego no era canónigo de la catedral de Sevilla58. Sabemos que nuestro comitente

no pudo ser el tío de Miguel

Cid ni, por supuesto, cederle su sepultura,

tal como quiere Bassegoda. El contador de la Casa de la Contratación

de Indias, juez y guarda mayor perpetuo de la Casa de

la Moneda de la ciudad, Juan de Ochoa Basterra hizo testamento

el 23 de septiembre de 1648 ante el escribano Miguel de Burgos, asegura

que no tiene herederos forzosos y deja todos sus bienes

a dos sobrinas: doña Ana y doña Laureana Ochoa de Basterra y, tras las muerte de estas, nombraba como heredera

a la sobrina de su mujer: doña Ana de Cepeda, casada con el médico titular del Santo

Oficio, el doctor Gonzalo Fernández de la Vega y Sotelo,

que será quien finalmente herede al contador pues doña

Ana de Cepeda murió en la peste

de 164959.

El encargo del retrato de Cid por Ochoa

tuvo su origen,

seguramente, en la reacción provocada en Sevilla, y en especial en los congregados, por el Breve de

Paulo V de 1617, a la explosión de júbilo que su llegada

produjo y como homenaje a quien había sido uno

de los máximos impulsores de

la revolución popular sevillana

acerca del misterio de la Inmaculada

Concepción. Juan de Ochoa, la Congregación de la Granada

a la que pertenecía, quiso colocarlo en su

lugar de reunión, en el sitio donde se formaba la Academia o Congregación

espiritual que habían dirigido como maestros tanto Hernando

de Mata como Bernardo de Toro, muy

cerca del púlpito frente a la Capilla de la Granada,

era allí el lugar en el que había surgido un movimiento a favor de la

opinión pía, orquestado por congregados granadistas, que tendrá una repercusión universal y para los que la colocación

del lienzo de Cid propiedad

de Ochoa en ese lugar de reunión significaba la publicitación de su triunfo. A la petición de estos, a través de Ochoa, accedió autorizándolo el cabildo catedral

perfectamente sintonizado con la Congregación de la Granada

a través del canónigo Diego

Herber de Medrano, aunque también de otros y sobre todo del

arzobispo Pedro de Castro60. El contador y

juez de la Casa de la Moneda

sevillana Juan Ochoa de Basterra

con su donación del retrato para ubicarlo cerca de la catedralicia capilla de la Granada, lugar de encuentro de los congregados, homenajea a su doblemente compañero Cid, pues, por un lado, es compañero congregado y, por otro, tan mediano poeta como él

mismo61. Sin embargo, aún

hay un significativo dato más, nuestro comitente

el contador Ochoa tiene su sepultura justo

en ese lugar tan especial para

todos los discípulos de Mata

y Toro. En efecto, en su testamento

de 1648 Ochoa ordena que “mi cuerpo

sea sepultado en la sepultura que tengo mía propia en

el Sagrario de la Santa Iglesia

de esta dicha ciudad, frontero de la Capilla de Nuestra

Señora de la Granada que la heredé

del señor Gregorio Muñoz de Medrano, diffunto, e la forma del entierro

se haga al parecer de mis alvazeas e me digan la missa de cuerpo presente en la mesma Capilla de Nuestra Señora de la Granada”62. Ochoa de Basterra había heredado esta sepultura

de Gregorio Muñoz de Medrano, quien también fue congregado

de la Granada, de alguna manera

Ochoa y su difunta mujer lo habían heredado pues establecía

que “puedo disponer de todos los vienes que tengo ansi míos

como de la dicha muger e los que heredamos del licenciado Gregorio Muños de Medrano”63;

además, Ochoa de Basterra fue, junto con Francisco Farfán de

Vera, su albacea para la fundación de una capellanía en su nombre

en Belmez, obispado de Córdoba64.Asimismo

Ochoa era patrono de una capellanía

que había fundado en la parroquia de San Bernardo Juana

Bautista, de la que era segundo patrono

“Don Albaro Bello sobrino del

licenciado Albaro Vello y no sé dónde

está o si es muerto o vivo el dicho don Albaro”, en lo que se establece una relación con otro miembro importante

de la Congregación de la Granada como fue el licenciado

y presbítero Álvaro Bello65.Tres meses más tarde de este

codicilo, el 12 de enero de

1649, aparecían ante el escribano

sus sobrinos, y herederos, Gonzalo

Fernández de la Vega Sotelo y Juan Rebelo que declaraban entre los bienes de Ochoa

Basterra veinte y seis cuadros de diferentes devociones: Cristo y su madre, María Magdalena, San Jerónimo,

San Sebastián, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa, San

Juan Evangelista, El Nacimiento de Cristo, Santo Tomás, los cuatro

doctores de la Iglesia, San

Antonio de Padua, Santa Lucía, un crucifijo en cobre, láminas

pequeñas. Destacan un lienzo de la madre Luisa de Carvajal,

otro de laVirgen de Guadalupe

y “Otro de la Conzepción de

Nuestra Señora de la Consepción”66.

Entre los libros sobresalen

los religiosos, algunos de ellos espirituales: el Carro de las Donas de Francesc Eiximenis67; la

tercera parte de las obras del padre Juan Dávila68;

la Guía de pecadores de fray

Luis de Granada; sobre “cómo

se salvan los ricos”;“efectos del Santissimo Sacramento”;“Compendio de exercicios”;69

“Viba fee de que el pasto (o

gusto) se sustenta”70;“Molina de la oración”;“las obras de la MadreTheresa”71;“Oración

y meditación universal. Redención”;

“Nuestra Señora de Guadalupe”72; “Gobierno político”; “Despertador del alma”73; “Zárate

de pasiensia”74; “Vida de el Pathriarca don Juan de Riuera”75;“Dos cuerpos de Flos santorum quinta y sesta parte”76;“Coronicas

franciscanas quatro libros”;“Animas

de Purgatorio”;“San Ignacio”. Entre esta temática espiritual,

tan cara a los congregados granadistas, Ochoa tenía además otros “Quarenta

libritos pequeños espirituales”; y, como era de esperar, era propietario de algunos relativos al asunto concepcionista: “Preservación del pecado original”77

y los “Sermones de la Concepción”78. En otra temática

poseía una “Historia del Japón”,

una “Historia de Salamanca”79 y las “Epistolas

de Gueuara”80. Pero Ochoa de Basterra era contador y juez así que disponía

de libros que debían auxiliarlo en el desarrollo de estos oficios: la “Arismética de Moya”81,

el “Examen de testigos”82 y el “Tribunal de

religiosos”83. El acta de la almoneda de los bienes de Juan Ochoa

de Basterra se levantó el 27

de febrero de 1649, todos estos bienes se vendieron aunque

nada se dice del lienzo de la Concepción que se había inventariado, quizás decidió conservarlo alguno de sus herederos.

Mientras tanto, el cuerpo difunto de su compañero en las lides espirituales

y poéticas Miguel Cid seguía descansando

en la Casa Profesa de la Compañía, tal como

había dispuesto en su testamento.

El retrato de Mateo Vázquez de Leca

De sobra es conocida

la popularidad adquirida por

el arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca, no solamente

por sus gestiones en Roma sobre el asunto de la Inmaculada,

sino también por los primeros

movimientos del inmaculismo en Sevilla ocurridos en el segundo decenio

del siglo XVII. En realidad, el talante deVázquez de Leca se correspondía con la actitud que se

podía esperar de un congregado de la Granada y de un buen

hijo espiritual de Hernando

de Mata. En efecto, cuando Fray Pedro de Jesús María comienza a enumerar aquellos

prebendados y eclesiásticos que apreciaron la doctrina, virtudes y dones de Hernando de Mata establece que “Sea el primero D. MateoVázquez de Leca, su discípulo”84. Aunque este

carácter de discípulo es matizado

por el propio basilio, el arcediano no fue un discípulo al uso de los que acompañan en el corrillo al maestro espiritual, sino que esa relación

de pupilaje tuvo que ser probablemente a través de la soledad del confesonario:“Si bien

Don MateoVázquez de Leca fue comúnmente tenido por dicípulo del P. Mata, por

no auerlo traydo (como a los demás) a su lado, fuelo

muy querido y estimado por las grandes partes que vio en él para hazerlo

santo”85. El propio

confesor del arcediano, el doctor

Jerónimo de Alfaro, narró directamente a fray Pedro la importancia

que tuvo Hernando de Mata en

la conversión de Leca “para

reducirlo a vida tan santa”86. Para el basilio

esto mismo se da a entender en una breve relación firmada por el arcediano en la que ofrece su propio

parecer sobre Mata y que incluye en su

libro. Fray Pedro también aporta la tradicional narración que se conocía en Sevilla respecto a esta conversión y su posterior modelación espiritual por parte de Mata.Vázquez de Leca recibió la canonjía sevillana muy joven

y parece que demostró su bizarría y su

dinero llevando una buena vida, la reprimenda del provisor de Sevilla

en una procesión del Corpus,

al parecer en torno a 1600, y la aparición de una misteriosa mujer, que el

arcediano siguió con curiosidad por las calles de la ciudad,

y que finalmente resultó ser

un esqueleto humano, consiguieron esa transformación en

el sobrino homónimo del famoso

secretario de Felipe II; a partir

de ahí, nos afirma Fray Pedro “se entregó a la

dirección de N. gran Maestro acción

en que obró marauillas”87. Esta dirección espiritual del arcediano por parte del cabeza

de la Congregación de la Granada,

tiene sin duda relación con

su protagonismo en la génesis del inmaculismo

sevillano, desde el primer momento estuvo en la organización del levantamiento masivo de la ciudad,

fue él, al decir de Fray Pedro de Jesús María, quien

le encargó a Miguel Cid la famosa

canción, costeó su edición y se dedicó, junto con Bernardo de Toro, a enseñarla a los niños

sevillanos y a propagarla por la ciudad.

Con la popularidad alcanzada no es de extrañar que fuese homenajeado en aquellos años

de júbilo inmaculista con el

famoso retrato que es ahora objeto de nuestra atención: Inmaculada con

el retrato de Mateo Vázquez de Leca

(fig. 8). El primero que nos habla

de este lienzo es Asensio que

sabe que procede del convento del Valle y, más concretamente, de la capilla de la familia Herrera, de ahí que

pretenda que el retratado sea

el doctor Jerónimo de Herrera88. Pero tal y como advierte

Hazañas, Herrera nunca fue prebendado de la catedral y lo que no cabía ninguna duda era de que el personaje inmortalizado por Pacheco lo era, para mayor abundamiento Herrera había muerto en 159089. Según Mayer este lienzo también formaba parte de la colección de don Juan de Olivar, aunque añade que estaba fechado en 1618 y que el retratado era don

Juan de Herrera90.

Será Serrano quien fije la identidad, prácticamente por todos aceptada, del personaje retratado91.

Al visitar en 1904 la colección pictórica de don Juan B.

Olivar Herrera, observa la firma

en anagrama de Pacheco y el año de ejecución, 1621, pero

impresionado por el retrato preguntó al dueño del lienzo quién podía ser, a lo que este le contestó que algún clérigo miembro

de la familia Herrera, pues

provenía de la capilla que esta familia poseía

en el monasterio de Santa María

delValle92. Pero Serrano sospechó otra identidad,

le llamó la atención la vestidura coral del retratado: se

trataba del traje coral de los

capitulares catedralicios sevillanos. En efecto, Vázquez de Leca viste la amplia capa de seda negra

con capuz y una sobrepelliz

blanca sin mangas que, al decir de Serrano, se solía usar desde el día

de Todos los Santos hasta elViernes

Santo. El avispado presbítero

investigó en los papeles del

convento conservados entonces en la delegación de Hacienda,

allí encontró un inventario de bienes del mismo realizado por fray Juan de Córdoba, una

de los ítems no dejaba lugar a dudas:

“Iten mas un cuadro como de dos varas y media de alto por vara y media

de ancho con la Concepción y el arcediano

de Carmona Don Mateo Vázquez de Leca, procurador de su causa en Roma”93.

Fig. 8. Francisco Pacheco,

Inmaculada con el retrato de Mateo Vázquez de Leca. Colección del Marqués de la Reunión.

Así es, en la parte inferior izquierda del lienzo se halla el arcediano de Carmona vestido con el traje coral de seda negra “cuya cola se ve reliada al brazo

derecho, dibujándose claramente

sobre el pecho la punta del capuz que cierra por delante, destacando sobre el fondo blanco de la sobrepelliz que se usaba”94.

Hazañas puso algunas reticencias alegando que en 1621 el arcediano estaba en Roma; pese a

ello, aceptó la identificación pues Pacheco pudo disponer de algún retrato anterior, incluso algún dibujo

preparatorio para su inclusión en el Libro de verdaderos retratos. Quien no la acepta es el profesor Bassegoda, alega la fragilidad de los datos: referencia oral de Olivar sobre la procedencia conventual del lienzo; la estancia

en 1621 en Roma de Leca; aunque no duda de Serrano, en relación a su lectura

del inventario conventual, sí

parece introducir en su contra el amor del presbítero por Leca y la Inmaculada; y, por último,

la juventud del retratado“su

radiante juventud cuando el arcediano tenía en 1621 cuarenta

y ocho años”95. Unos argumentos no definitivos para sospechar que el

retratado-homenajeado no sea Leca

pues a mi juicio no tenemos razones para no creer en el inventario

que transcribe Serrano y en la seguridad de la existencia

de retratos anteriores del arcediano que servirían de modelo a Pacheco para

realizar este. Sabemos, por ejemplo, que el retrato de Mata para el Libro de verdaderos

retratos se realizó en 1608, si Pacheco hubiera tomado apuntes, o realizado el retrato del arcediano en ese mismo año,

hubiera tenido treinta y cinco, edad que es la que parece tener el canónigo retratado; luego, en 1621, cuando Leca llevaba seis años fuera de Sevilla, Pacheco lo

habría tomado como modelo para este retrato-homenaje.Al fin y al

cabo esto ya lo había hecho

con el retrato de Rodrigo Álvarez ejecutado

porVasco Pereira en 1587, fecha de la muerte del jesuita.

El retrato de Bernardo de Toro

Fig. 9. Francisco Pacheco, Inmaculada

con el retrato de Bernardo

de Toro. Colección

de D. Miguel Granados Pérez de Madrid.

Esta obra la da a conocer el profesor Bonaventura

Bassegoda en 1988 como procedente

del comercio anticuario andaluz desde donde

fue incorporada a una colección privada de Madrid (fig.

9).96 La titula Inmaculada Concepción con

donante, con unas medidas de 1’31 x 1’08 metros. Se presentaba

entonces, y aún se encuentra así, con grandes pérdidas de capa pictórica en el tercio inferior del lienzo,

afectando por tanto al donante y al paisaje; además, el

lienzo se hallaba recortado

por todos sus lados, aunque muy especialmente

por la parte inferior, de tal

manera que era imposible advertir cualquier tipo de inscripción tanto de firma, fecha o cualquier otra. La obra, que nosotros pretendemos titular Inmaculada con el retrato

de Bernardo de Toro, es claramente de Pacheco, es más, tiene un notable parecido iconográfico

y estilístico con la Inmaculada con el retrato de Miguel

Cid, incluso tiene paralelismos con la Inmaculada con el retrato

de Vázquez de Leca, aunque aún presenta más

con la anterior por lo que podemos fecharla provisionalmente en 1619, mientras que la de Leca lo está en

1621.

Bassegoda intenta una aproximación a la identificación

del personaje retratado. Para él se trata de un clérigo, incluso, apoyándose en su indumentaria,

aunque sin especificar lo definitorio de ella, llega a afirmar

que es un canónigo hispalense,

se lamenta de no haber hallado su rostro en el corpus de obras de Pacheco ni de otros artistas

coetáneos. Es ahora cuando cuestiona

que sea Vázquez de Leca el retratado en el lienzo de 1621, no niega que en el convento de Santa María del Valle hubiera

un cuadro con la Inmaculada, pero

eso no significa, para Bassegoda, que tuviera que ser el

de la colección del marqués

de la Reunión, es más, para

él “es altamente improbable

que seaVázquez de Leca el canónigo que figura a los pies de

la Inmaculada en este cuadro de 1621”97. A partir

de ahí, a Bassegoda le parece muy tentador

plantear la hipótesis de

que Vázquez de Leca sea realmente

el personaje del retrato de

la colección madrileña que él presenta “pero

dada su actual indemostrabilidad

preferimos no proponerla formalmente”98.

Este lienzo ha sido recientemente expuesto en Córdoba y Sevilla en la que tuvimos ocasión de observarlo. En el catálogo de la exposición también se ha realizado un intento de identificación del personaje retratado99. José María Palencia, uno de los comisarios, sí ha encontrado un rostro que se parece,

según él, al pintado por Pacheco,

se trata de uno de los personajes retratados por Zurbarán hacia 1630-35 en una obra de la serie sobre la vida de San Buenaventura

para la Iglesia del colegio de su nombre

en Sevilla, Exposición del cuerpo de San Buenaventura, que se conserva

en el Museo del Louvre. Palencia destaca,

entre los personajes que aparecen

en el lienzo, “a uno de los tres canónigos o hidalgos” allí representados, dentro de un grupo

de tres que miran al espectador y que, según el autor, pudieran ser los donantes o comitentes de la

obra. Palencia no distingue entre canónigos

e hidalgos, cuando sus vestidos

son claramente diferentes, en este caso

se trata de un clérigo, aunque es difícil asegurar que sea un canónigo y, a mi juicio, el parecido no va más allá de ir

a la moda de la época con la

barba y perilla.

A nuestro juicio el retratado aquí por Pacheco no puede ser otro que Bernardo de Toro. La similitud ya advertida con los otros lienzos es innegable; además, su disposición iconográfica parece corresponderse con el grabado que Serrano afirma haber llegado a Sevilla desde Roma en la que se “logró hacer su retrato, que juntamente con la imagen de la Concepción fue colocado en una lámina que se abrió en dicha ciudad, de donde se remitió a Sevilla”100. Por otro lado, sabemos por fray Pedro de Jesús María que Pacheco había retratado a Toro, aunque esto no signifique que se trate de este lienzo, más bien algún otro, quizás un dibujo para incluirlo en el Libro de verdaderos retratos tal como parece deducirse de sus palabras: “Hizo aquel gran Pintor Francisco Pacheco vn retrato suyo, y ya que no pudo escusarlo, quiso que le pusiesse en él aquella petición de Eliseo a Elias: Pater mi obsecro, vt fiat in me dúplex spiritus tuus.A imitación de su venerable Maestro que pidió, que en el suyo pusiesse la misma y assí como él hazia esta petición a su Maestro el P. Rodrigo Áluarez, el P. Bernardo la hazia al Padre Hernando de Mata”.101

Tal como afirma

Bassegoda el personaje del cuadro del marqués de la Reunión es un canónigo. Esto mismo ya

lo había afirmado muy agudamente Serrano, viste la inconfundible vestidura coral compuesta de capa negra con capuz y sobrepelliz blanca sin mangas con la que, generalmente,

gustan de retratarse los canónigos sevillanos102. Sin embargo, no sabemos en qué

se basa para asegurar que el

retratado en el lienzo madrileño sea un canónigo, al que quiere asociar con Vázquez de Leca; es, sin

duda, un clérigo

pero no parece que pueda ser un canónigo pues si lo fuera

es muy posible que hubiese elegido la vestidura que le

caracteriza. En el retrato realizado por Pacheco de Alonso de la Serna (fig. 10), autor del epitafio de Mata, predicador en sus honras fúnebres y miembro de la Congregación de la Granada,

se observa una disposición muy parecida: vestido

de eclesiástico secular compuesto

por loba o sotana y manteo, giro de tres cuartos, bonete

en la mano derecha y oculta la izquierda, no es un canónigo a pesar de que en su inscripción

sepulcral en el hospital del

Cardenal de Sevilla, del que fue administrador,

así se exponga, fue nombrado canónigo

al final de sus días y, al parecer,

nunca llegó a tomar posesión de la prebenda, de ahí que no vistiera el famoso traje coral; en cambio, sí que fue durante mucho

tiempo racionero catedralicio, como Toro fue predicador en la catedral por nombramiento de su cabildo, lo que

en ambos casos no conllevaba el vestir el dicho traje103.

Fig. 10. Francisco Pacheco,

Don Alonso de la Serna. Desaparecido. Foto Laboratorio de Arte de la Universidad

de Sevilla.

La ubicación de Toro en el lienzo y su expresión

supera incluso la intención de homenaje que se evidencia

en la de sus compañeros. Cid

sostiene en la mano la impresión de sus coplas mientras las canta mirando a laVirgen; Ochoa, el comitente, estaba orgulloso de que su colega congregado-poeta hubiera colaborado con su composición a semejante hazaña. Vázquez de Leca abre sus brazos

ante la soberana aparición,

en un gesto idéntico al que hacía su maestro Hernando de Mata en el

retrato de Roelas; sin embargo,

Toro está en un primer plano más cerca

de la Virgen que ninguno mientras

mira altivo al público sintiéndose, tal vez, el verdadero artífice del

movimiento, el más cercano a la Inmaculada, con más derecho

al homenaje popular, mientras que guarda celosamente artificiosos, misteriosos y heredados secretos proféticos en

su mente.

La intención primigenia de mi trabajo no era otra que ensayar con el intento de poner un nombre al donante de esta obra del pintor

Francisco Pacheco que Bonaventura Bassegoda diera a conocer en 1988. Se trataba por tanto de un

trabajo de iconografía pues, en efecto,

una variante de esta disciplina se ocupa de la identificación y el estudio de los

retratos.104 Sin embargo, el primer inconveniente que para ello se presenta es la falta de datos concluyentes, como puedan ser los provenientes de

una inscripción, contrato o referencia documental directa,

mediante los cuales podamos afirmar que este retrato pertenece a uno de los principales artífices del movimiento surgido en Sevilla alrededor del arzobispo don Pedro de Castro, con el impulso

misterioso de la celebérrima Congregación

de la Granada, para conseguir la definición

del dogma de la Purísima Concepción. Sólo tenemos para arropar nuestra intención la historia, el desarrollo de los acontecimientos inmaculistas que tuvieron lugar en Sevilla durante el reinado de Felipe III, las singularidades

afectivas de los miembros

de la Congregación de la Granada, así

como la lógica de la expresión

iconográfica del conjunto de retratos conservados que, realizados por Francisco

Pacheco, representan a la Inmaculada Concepción no

con donantes sino con

personajes expresamente destacados o singularizados, tanto

por el artista como por el impulso del comitente, por su participación en el movimiento inmaculista sevillano, por lo que

su génesis parece aludir a una intención devota pero también, y sobre todo, de recuerdo y homenaje. Sin embargo,

nuestro lienzo es integrado en el grupo cuando adquiere

su verdadera dimensión iconográfica; es, entonces, en su

unión con los otros dos, cuando se reafirma la identidad del personaje retratado: el cabeza de la Congregación

de la Granada Bernardo de Toro105.

![]()

1. MENÉNDEZ PELAYO,

M. Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid: BAC, 1987, 4ª ed. vol II, Libro VI, p. 172.

2. DOMINGUEZ ORTIZ, A. La Congregación de la Granada y la Inquisición de Sevilla.

Un episodio de la lucha contra

los alumbrados. En, Sociedad y mentalidad en la Sevilla

del Antiguo

Régimen. Sevilla,

1983, pp. 161-177.

3. HUERGA, A. Historia

de los alumbrados (1570-1630). IV Los alumbrados de Sevilla (1605-1630). Madrid, 1988, pp. 217-37

4.

A[rchivo] H[istórico] N[acinonal], Inquisición, legajos 2957, 2960, 2962, 2963 y 2965.

5. La Virgen

de la Granada no tiene relación con los orígenes de la Congregación, Rodrigo

Álvarez no predicó junto

a esa capilla, su grupo espiritual se reunía con él básicamente en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla.

Fue su sucesor en la prelatura Hernando de Mata quien, por

su oficio de predicador catedralicio iniciado hacia 1580, reunirá al grupo junto a esta capilla. No obstante, y tal como nos lo transmite el Abad Gordillo, un congregado, Juan BautistaVázquez elViejo, pintó en 1568 la imagen

de Nuestra Señora de la Granada,

hoy perdida, por la que cobró veinte y cuatro mil maravedís, y que Pacheco

elogia en su Arte de

la Pintura.Vid. SÁNCHEZ

GORDILLO,Alonso. Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana. Ed. de Jorge Bernales Ballesteros, Sevilla, 1983,

p. 221. PACHECO,

Francisco. Arte de la Pintura. Ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2009,

p. 116 n.18, en la que el editor afirma:“la advocación de la Virgen

de la Granada dio lugar a una activa Congregación, iniciada hacia mediados del siglo XVI,

y que precisamente fue investigada por la Inquisición sevillana…”. Con lo que se confirma la transmisión de un error

continuamente verificado en la historiografía sobre esta Congregación. En la capilla de la Virgen

de la Granada existió una Hermandad de Nuestra Señora de la Granada

que daba culto a esta imagen

y que nada tiene que ver con la Congregación de la Granada

que toma el nombre no por la imagen sino por el lugar en el que se reunían sus congregados en el púlpito cercano a su capilla. Esto no quita para que

en los tiempos de Toro, y la junta que

dejó tras su marcha a Roma, esta se reuniese en ocasiones en la citada capilla.

6. La fecha de fundación por Gómez

Camacho de este grupo espiritual en 1541 la

tomamos de una carta

de fray Juan

de los Ángeles, calificador dominico del Santo Oficio, al inquisidor de Sevilla don Alonso de Hoces fechada el 10 de octubre de 1623, en la que se dice que Gómez Camacho

«floreció

dizen por los

años de 1541».

A.H.N. Inquisición, leg. 2960 s/f.

Las fechas extremas que aquí damos son las de inicio de la prelatura de la Congregación y las de su final por fallecimiento.

7.

A.H.N. Inquisición, leg. 2963/1.

En adelante utilizamos esta fuente. Ver también HUERGA, A. op. cit.

8. Para seguir estos acontecimientos puede verse

a SERRANO ORTEGA,

M. Glorias sevillanas. Noticia histórica de la devoción y culto que la muy noble

y muy leal ciudad

de Sevilla ha profesado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María

desde los tiempos de la Antigüedad hasta la presente época. Sevilla:

E. Rasco, 1893.

OLLERO PINA, J.A. “Sine Labe Concepta”: conflictos eclesiásticos e ideológicos en la Sevilla

de principios del siglo XVII. En, C.A.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, E.VILA VILAR

(Comp.), Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos

XVI-XVIII). México: FCE,

2003, pp. 301-35. SANZ

SERRANO, Mª.

J. Fiestas sevillanas de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII: el sentido de la celebración y su repercusión exterior. Sevilla:

Ayuntamiento

de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008.

9. A[rchivum] R[omanum] S[ocietatis] I[esu]. Baetica, 25, Necrología I (1570-1648). Vid. ROA, M. Historia

de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús (1553-1662). Edición de A. MARTÍN e I. CARRASCO. Écija, 2005.

10.

ARSI, Baetica, 25, Necrología I (1570-1684), fol.

35v

11. Pedro de Mesa

fue, como nos dice Pacheco, un virtuoso de la danza,

de la“vigüela de siete órdenes i canto de órgano”, así como un estupendo espadachín “sin igual en la verdadera destreza”, gran discípulo junto

con el duque de Medina del maestro

sevillano Jerónimo Sánchez de Carranza,

considerado

hoy como

padre de la esgrima. Pero además Mesa se distinguió como un gran bordador “en la curiosa i rica arte de bordar reconoçido por el más insigne dél”.Ahora conocemos un dato más de este personaje: practicó una espiritualidad muy especial dentro del grupo de Rodrigo Álvarez. PACHECO, Francisco, op. cit. p. 405.

12. El visitador de monjas del arzobispado y miembro de la Congregación el lebrijano Bartolomé García

del Ojo contrató el 1 de diciembre de 1577 con Juan Bautista Vázquez un retablo para la Parroquia de Santa María de la Oliva de Lebrija, vid. PALOMERO PÁRAMO,

J.M. Juan Bautista

Vázquez el Viejo y el retablo de la Virgen

de la Piña, de Lebrija. Archivo Hispalense, 210 (1986),

p. 162. Sobre el pintor Vasco Pereira

puede verse a SERRERA

CONRERAS, Juan Miguel.Vasco Pereira,

un pintor portugués en la Sevilla

del último tercio del siglo XVI. Archivo Hispalense, 213 (1987), pp. 197-239.

La relación que encontramos aquí entre García del Ojo y BautistaVázquez es la que nos lleva a pensar que el BautistaVázquez discípulo de Rodrigo

Álvarez sea el Viejo; de cualquier forma, debemos tener en cuenta que también el Mozo tuvo una relación, por ejemplo, con Vasco Pereira esta vez

de colaboración artística,Vid

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel, op. cit.,

p. 209. Sin embargo, parece determinante

para decantarnos por el Viejo que

una hija suya profesara, con el nombre de Sor Juana Bautista, en el famoso convento de concepcionistas de Lebrija, profesión que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1586 y a la que asistió Hernando de Mata.Vid. BELLIDO AHUMADA, José. La patria de Nebrija (Noticia Histórica). Sevilla, 1985,

3ª ed., p. 291,

n.34.A Pedro

de Mesa se le pagaban en 1593 doce reales por tasar en la catedral una cenefa y una casulla, vid. GESTOSO Y PÉREZ, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla,

1899,T.I, p. 33; Juan del Salto era en 1582 mayordomo de la Hermandad de San Eligio y en 1609 veedor de oro de la mencionada Hermandad, vid.

Ibidem,T.II, pp. 314-15.

13. ARSI. Ibidem,

fol. 35v.

14.

ROA, M. Ibídem, p. 292 [203r].

ARSI, Ibidem, fol. 36r.

15.

ROA, M.

Idem.

16.

ARSI. Ibidem,

fol. 36v. Podemos observer la espiritualidad visionaria del célebre pintor portugués, ahora es posible comprender la extraordinaria biblioteca que poseía formada fundamentalmente por libros religiosos y espirituales.Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ,

José. Programas iconográficos

de la pintura barroca sevillana

del siglo XVII. Sevilla: Universidad de Sevilla,

2002, pp. 43-53.

17.

ROA, M.

Ibidem, [207r.].

18.

ARSI,

Ibidem, fol. 37r.

19.

ARSI,

Ibidem, fol. 24r.

20. Rodrigo de Valer fue acusado por la Inquisición de visionario y de proclamarse profeta enviado por Dios. Sobre este personaje y su misión evangélica en Sevilla vid. GONSALVIUS MONTANO, Reginaldo.

Artes aliquot…., en la versión de CASTRILLO BENITO, Nicolás. El “Reginaldo Montano”: primer libro polémico contra la Inquisición Española. Madrid, 1991,

especialmente

pp. 258-70. Sobre la relación entre

Gómez Camacho y Rodrigo

de Valer vid. BOEGLIN, Michel,Valer, Camacho

y los “cautivos de la Inquisición”. Sevilla 1540-1541. Cuadernos de Historia Moderna, 32 (2007), pp. 113-134.

21. A.H.N. Inquisición, leg.

2960.

22. Actualmente se halla en el Museo Nacional

de Escultura deValladolid. Para su descripción iconográfica vid.VALDIVIESO, Enrique. Juan de Roelas. Sevilla, 1978,

pp. 56-57.

23. “la concettione della madonna sopra

una palma con li angelini et con li attributi atorno et una gloria di sopra a abasso certi chori da summi pontefici et cardinali, vescovi, et chori ancora de tutte le religione, religiosi, et pretticon la tutte il resto aggiunte que gia designata”.Vid. CACHO, Marta.