La

imposibilidad de lo vernáculo.

La

arquitectura del INC

PABLO RABASCO POZUELO

Universidad de Córdoba. España

atrio, 15-16 (2010)

ISSN: 0214-8289 p. 5 - 26

Resumen: Los profundos cambios acontecidos en la interpretación y

uso de la arquitectura vernácula en las primeras décadas del siglo XX, desde

ámbitos tan distintos como las exposiciones universales, las obras de carácter

totalitarista o nacionalista, modificaron los modos de construir y entender el

habitar en el entorno urbano y rural. En la obra del Instituto Nacional de

Colonización se reflejan las tensiones y la importancia de este proceso al

amparo de la evolución de la arquitectura contemporánea en España.

Palabras clave: Arquitectura

vernácula, colonización, vivienda rural, exposición internacional, autarquía,

arte del franquismo.

Abstract: The profound changes in

the interpretation and use of

vernacular architecture taking place during the first decades

of the 20th century – from spheres as

different as the international exhibitions or the works of totalitarian or

nationalist nature – modified the way in which the dwelling in urban and rural

environments was built and understood. The work of the Instituto Nacional de

Colonización shows the tensions and importance of this development in the evolution of

contemporary architecture

in Spain.

Key words: Vernacular

architecture, colonization, rural housing, international exhibition, autarchy, art in the Franco years.

Es

posible que las determinaciones geográficas, físicas, culturales o políticas

nos impliquen de tal forma que terminen acotando espacios de pensamiento, y sin embargo, como si ese acotamiento se presentara mal

constituido, termina ampliando significados más allá de lo que en un principio

pudiésemos sospechar. La eliminación de lo vernáculo en el hecho arquitectónico

no va separada de otro tipo de actitudes desprendidas hacia lo social o hacia

el tiempo como estructura de lo tradicional.

El concepto de arquitectura vernácula va íntimamente

relacionado con la decadencia y el final de su propio significado. Su

expansión, a través de las visiones románticas y conservacionistas, dificulta

ampliamente la necesidad de volver a una realidad tanto nominativa como

existencial.

La aparición de este término, coincide en el tiempo con

un hecho determinante para la historia de la arquitectura, la paulatina

aparición de conceptos urbanos y habitacionales en los que se separan los

elementos básicos que determinaban la esencia de lo vernáculo: el habitar como

un construir en presente. El hombre se ve retirado en el control concreto del

proceso. Aquellos que deben ocupar el lugar dejan de intervenir en la construcción,

no sólo de un forma real y efectiva, como fuerza de trabajo y planificación,

sino también como aportación de unas estructuras que van desde lo cultural a lo

tradicional, del entorno y los elementos heredados de intervención en él.

Lo cierto es que dentro de todo proceso se llega a un

punto final de reflexión, a una situación tan obvia que nos hace replantearnos

el propio significado de lo nombrado. En esta ocasión, la arquitectura

vernácula, aquella ligada a lo cotidiano, a lo circundante y a la tradición, se

ve reflejada en una extrema imagen de lo que no era.

Así, los procesos abiertos en España durante el período

de autarquía, y en general durante el franquismo, jugaron un papel

importantísimo en esta mutación del concepto, coincidiendo con un momento

terminal de esta forma de entender la arquitectura.

Anteriormente, la búsqueda de unas identidades de

carácter nacional con pretensiones muchas veces de destacar en lo

internacional, o de hallar respuesta a través de conceptos amplios de carácter

exclusivamente políticos, trazaron todo un mapa de discursos y propuestas que

no hicieron sino potenciar el declive de lo vernáculo, de aplacar las

necesidades del hombre de ocupar y construir un espacio.1

En el caso español, el debate se fue extendiendo en el

tiempo. Desde posturas obvias y conservacionistas/exhibicionistas desarrolladas

en las primeras décadas del siglo XX en ejemplos que posteriormente veremos,

hasta encontrarnos de bruces con una situación política como la dictadura

militar de Francisco Franco, que resolvía la problemática llevándola a una cota

cero, a una búsqueda de la identidad de nuestra arquitectura a partir de

modelos con una fuerte carga simbólica como podían ser las arquitecturas de

Juan de Herrera o de Villanueva. A la vez se potenciaba lo rural a través de la

imagen vernácula como un posicionamiento también político. En este sentido, las

nuevas poblaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Colonización

pueden mostrarnos la tensión entre una apuesta política dirigida a buscar la

esencia del mundo rural a través de la recreación de poblados en base a modelos

comunes, y la labor de creatividad de los propios arquitectos, que en muchas

ocasiones supieron fijar en la obra las verdaderas problemáticas de su esencia.

Problemáticas

en el reconocimiento de lo vernáculo

El

hecho es que desde principios del siglo XX se venía experimentando con la

construcción de espacios que recreaban la arquitectura vernácula. Los ejemplos

son de todos conocidos, sobre todo aquellos que se desarrollaron en el ámbito internacional

de las exposiciones universales. Los ejemplos de Amberes, Bruselas o la apuesta

por recrear espacios urbanos y rurales en la de París de 1890 con el “Pueblo

Suizo” y el “Viejo París”, no son sino ejemplos que nos ayudan a entender el

desarrollo de esta idea en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 con el

“Pueblo Español” (imag. 1)2.

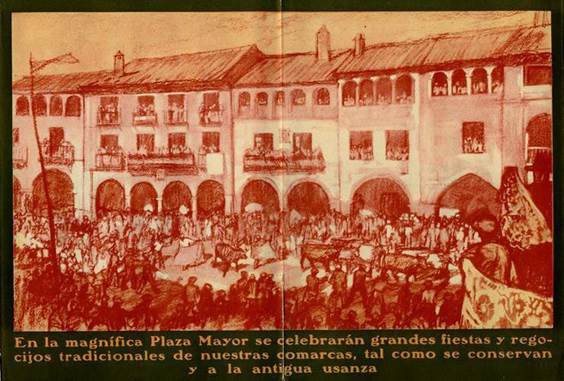

Imagen 1. Pueblo Español.

Ilustración de la Plaza Mayor. Barcelona, 1929.

La

recreación de este pueblo, diseñado por Francesc Folguera

y Ramón Reventós en 1926, no fue sino un registro de los ejemplos más destacados

y peculiares de la arquitectura vernácula española, donde se visualizan no sólo

conceptos urbanos y arquitectónicos de nuestros pueblos, sino que igualmente se

saca de contexto lo vernáculo sin una relación clara con el proyecto urbano.

Las viviendas aisladas tradicionales se insertan en espacios urbanos destinados

a una interpretación y uso turístico, configurándose una trama confusa de

significados. Igualmente, este concepto se tuvo en cuenta a la hora de realizar

el Palacio de la Agricultura por Josep María Ribas y Manuel Magol,

en un contexto similar.

¿Cuáles eran lo planteamientos que nos llevaron a recrear la arquitectura

tradicional de nuestros pueblos y ciudades? Sería complejo entrar en las

razones esgrimidas en todos y cada uno de los ejemplos que se dieron en la

Europa del XIX y del XX. Sin embargo, podemos observar cómo, si bien en un

primer momento parece captarse un interés por reivindicar lo nacional y mostrar

al resto de Europa las formas arquitectónicas que definen su propia

idiosincrasia, enmarcando este discurso en un romanticismo politizado, el hecho

de recrear esos espacios y mostrarlos en un ámbito reivindicativo nos habla

igualmente de la necesidad de empezar a plantear su recuerdo, su final.

Cuando sentimos la necesidad de hacer perdurar este tipo

de arquitectura y conjuntos urbanos,

más allá del proyecto vital que las define, no hacemos

sino lanzar un canto de cisne en el que nos reconocemos en nuestra relación

con estos elementos. En todo caso,

no se trata de una acción/reacción. El hecho de las recreaciones arquitectónicas tomando como referente

a las obras vernáculas en el ámbito de las exposiciones nacionales e internacionales no es sino un signo en el que detectamos el momento, el fin de

un modo de hacer arquitectura

que ha definido gran parte

de nuestra cultura.

Así, el gran proyecto

realizado por el Instituo Nacional

de Colonización durante más de 30 años en nuestro país

no hizo sino crear una mayor confusión a la

hora de estudiar la pervivencia

de lo vernáculo.

De una serie de posturas conservacionistas y nacionalistas nos vemos ahora envueltos en conceptos ligados a un tradicionalismo y a un paternalismo que asume también las formas arquitectónicas urbanas como elemento útil y necesario.

Para entender

correctamente la relación heredada entre la ciudad y el campo en

su tendencia social en España desde

las primeras décadas del siglo XIX, han sido de gran ayuda las aportaciones que sobre este tema ha hecho

Francisco J. Caspistegui Gorasurreta3. En sus estudios ya nos indica

la complejidad y amplitud

del término, “... el tradicionalismo

es un fenómeno multiforme, una trama

de significados diversos

entre los que puede incluirse

una buena parte de la derecha española contemporánea.”. No sólo estamos de acuerdo con estas afirmaciones sino que, aplicando las diversas tendencias e ideas tradicionalistas que se desarrollan

en nuestra contemporaneidad, veremos cómo, en el caso

de la visión obviamente tradicionalista del carácter urbano y arquitectónico de los poblados construidos por el Instituto

Nacional de Colonización4, se torna especialmente complejo y contradictorio.

En primer lugar, y

como afirma Caspistegui, el tradicionalismo no

surge como una tendencia política o cultural, sino como una natural reacción al proceso de negación de nuestra propia identidad política y social que se

produce con la revolución francesa.

Igualmente, se potencia de

forma destacada a partir

del movimiento social que se despierta

con el sentimiento antirrevolucionario

desarrollado a través de la

ocupación francesa de 1808 y

los levantamientos, especialmente

campesinos, dirigidos por el clero

rural5.

De forma muy

similar se produce aquí esta

tendencia con la llegada

del franquismo. El tradicionalismo

que se desarrolla en estos momentos parte de un cambio político radical, hacia atrás y en negativo6, desde un sistema democrático como el republicano más ligado a las tendencias europeas. Parece como si el propio

sistema político tratara de anclarse en el propio territorio,

de evitar una fusión europea, de trabar el aperturismo ya propuesto. Se trata pues de una escapada hacia atrás, en

contraposición al avance que

suponía la exaltación de los

valores tradicionales en las primeras décadas del XIX, y fuertemente enraizado en las tendencias de poder de la iglesia católica que jugaría un papel fundamental para

la difusión de estas ideas tradicionalistas.

“Uno de los elementos centrales de esa novedad [se refiere al nuevo sentimiento despierto contra las propuesta de

la Revolución francesa] era

la pretensión de superar desde bases nuevas el Antiguo Régimen”7.

Como tendencia

general, y teniendo de nuevo en

cuenta la mutabilidad del concepto que manejamos, la ciudad

era la imagen y el soporte antitradicionalista

y republicano, en contraposición de las zonas rurales de tendencia

monárquica8. La asimilación de una tendencia política de raíz fascista y unipersonal lleva a colocar a la figura de Franco en una tendencia tradicionalista que puede buscar numerosos

apoyos en esas zonas rurales.

Pero centrándonos

en lo planteado en las nuevas poblaciones,

veremos cómo, si bien se potencia el desarrollo de estas zonas rurales,

también se exagera desmesuradamente su negativa situación social y su estado moral cayendo en una clara contradicción. Franco va a plantear la existencia de un grave estado de decadencia en las zonas rurales, pero un estado decadente no sólo en su aspecto

económico sino especialmente en el moral. En este sentido

asume y hace suyos los daños espirituales causados por la situación de dejadez hacia estas zonas por parte del gobierno republicano. Incluso, en la Ley de 26 de Diciembre de 1939

de Bases para la Colonización de Grandes Zonas, se acentúa el sentido negativo de los planteamientos republicanos expresándose de la siguiente manera...

“...no sólo intereses legítimos y respetables del capitalismo rural, sino también otros bastardos,

han dado lugar en los tiempos pasados, amparándose en el Estado liberal y parlamentario,

a que la transformación más

revolucionaria que pueda hacerse en el suelo,

el riego, se dilate por decenios

enteros, impidiéndose la obtención de inmensos beneficios económicos y sociales para la nación entera.”9

Llegará a plantear la existencia de un daño difícilmente recuperable para el cual se necesita toda una amplia y esforzada labor que en los poblados del INC ha de ser un ejemplo

intachable.

La contradicción

que aquí se plantea dentro del

espíritu conservador y tradicionalista, es que la base de este

sentir se apoya en la seguridad de que la ciudad

es la cuna de todos los

males de nuestra sociedad,

un campo fértil para el desarrollo

de una burguesía ligada a

las ideas republicanas, mientras

que en el campo la moralidad

y el ejemplo se ve reforzado por la metáfora de elemento sustentador de la civilización a través de la agricultura especialmente.

Como afirma

Francisco Daniel Hernández Mateo en su interesante estudio sobre el sentido y evolución de la modernidad en nuestra

arquitectura...

“Los elementos

constitutivos esenciales de

la utopía franquista de posguerra son, a nuestro entender: recomposición de la unidad de España a través de la tradición, rota por la vía de la moda extranjerista –el Cubismo y el Movimiento Moderno- y por la imitación servil de los hitoricismo; el retorno a la sencillez de una vida placentera, gravemente dañada por el régimen de corte urbano anterior; conferir mayor importancia a los intereses comunitarios que a los individuales;

y espiritualismo –mundo agrícola- frente a materialidad –mundo industrial-.”10

Esta era la situación

creada a través de un conflicto mal entendido, donde se entremezclan cuestiones políticas que parecen querer solucionarse a través de la imagen,

del profundo significado de la imagen arquitectónica. El debate arquitectónico

es amplio y complejo. Como ya hemos planteado,

desde el nuevo Gobierno se potencia la idea de la búsqueda de

un estilo nacional que encontrará en la obra de Juan de Herrera su referente imperial, naciendo obras como la Universidad Laboral

de Gijón de Luis Moya o el Edificio

para el Ejercito del Aire realizado

por Gutiérrez Soto. Estos intentos,

que en su raíz eran más

amplios y pretenciosos, se quedaron en meros

impulsos que al menos si que valieron para conseguir un puñado de imágenes para publicitar esa Nueva España deseada. Por otro lado, y fuera de las grandes obras más

representativas y escenográficas

por todos conocidas, se buscó crear una arquitectura de tipo tradicional y bucólica aplicable en nuestro

caso a los proyectos de las

nuevas poblaciones llevadas a cabo por el INC, y a otras situaciones ligadas a la reconstrucción de algunos pueblos afectados por la contienda civil por parte de la Dirección General de Regiones Devastadas, la construcción de nuevas poblaciones ante la total destrucción de la población original como

en el caso de Belchite, o de la construcción de

barriadas de viviendas de tipo

social que persisten en una

imagen tradicional en muchas de nuestras ciudades durante la década de los 40 especialmente (imag. 2).

Imagen 2. Barriada Arrese.

Málaga, década de los 40.

En

el caso de los primeros poblados diseñados para el INC, se tomarán en cuenta

ideas de carácter nacional, tradicional pero con un

concepto demasiado amplio. Así, parece cómo si se

buscara una tipología referencial basada en ideas preconcebidas y deformadas de

los pueblos de Andalucía (tipología de la vivienda, fachadas encaladas, adornos

florales, rejerías...) y de los pueblos manchegos (sobriedad, plaza mayor con

iglesia, espacios más ordenados...). Con esto, se trata de poner en relación

una cierta idea reconocible por todos de lo que sería un prototipo de pueblo

español.

Pero

el gran proyecto que terminó con la construcción de más de doscientas nuevas

poblaciones en todo el territorio nacional fracasó en su intento de crear esos

ejemplos emblemáticos. Se planteó como resuelta la problemática de la vivienda

en el sentido que venimos reflexionando, tomando como ejemplos la arquitectura

tradicional de nuestros pueblos. Sin embargo, no estaba claro el modelo de

ordenación territorial a seguir, y se propusieron modelos concretos de hábitat

disperso que finalmente no llegaron a cuajar salvo en la zona de explotación

gallega, donde se establecía una relación con el territorio bien distinta al

resto de regiones.11

Tras

la construcción de los primeros pueblos, y hasta mediados de la década de los

50, se siguieron en la mayoría de los casos unas tendencias comunes que

respaldaron ese intento de crear un fórmula de

carácter tradicionalista y propagandístico a la hora de diseñar los poblados.

El

planteamiento de la estructura interna de las poblaciones presenta igualmente

una serie de constantes que se resumen en los siguientes puntos12:

·

Ruptura de las perspectivas.

·

Establecimiento de una

plaza en la que se concentran los equipamientos y el comercio.

·

Agrupación de las

edificaciones en orden a crear una impresión de masa continua.

·

Búsqueda de separación

del tránsito de peatones y del tránsito de peatones y el de carros y animales.

·

Trazado de una calle

principal que terminará con la perspectiva de la torre de la iglesia.

·

Establecimiento de bosquetes que

rodeaban el pueblo.

·

Énfasis especial en las

iglesias y en su torre como hito fundamental del pueblo.

Estas

constantes lo son teniendo en cuenta que hablamos de más de 200 poblados

realizados en tres décadas diferentes, con una gran diversidad de propuestas

que nos indican igualmente la inexistencia de unas claves comunes para

agruparlas. Estas claves, tal y como aparecen expuestas en el texto, lo son en

tanto que acumulan datos a modo de estadística, y no como propuesta de una

teoría común que albergue algún atisbo de tendencia urbanística a aplicar. Ni

tan siquiera podríamos hablar de una tendencia o línea operativa aceptada que

afecte a un número suficiente de poblados, ni de procederes de diferentes

arquitectos como para establecer grupos diferenciados de aplicación urbana:

“El

plano de los poblados no tiene forma fija ni tampoco está determinado por una

teoría urbanística aunque se haga el seguimiento de

alguna. Como norma general, tras el análisis de los planos podemos indicar que

tienen un núcleo central donde se ubican el Ayuntamiento, Iglesia, Centro de

Sanidad, etc.; la existencia de una calle principal que desde la carretera se

une a ésta con el conjunto urbano y, a veces, dos calles principales que se

cruzan en este lugar.”13

Como

vemos, los puntos comunes hacen referencia a planteamientos urbanos básicos

anclados en una tendencia tradicional. Tendencia que es la base necesaria para

un correcto acoplamiento entre los colonos y el espacio urbano físico.

La

orientación de las reflexiones se centra en las separaciones circulatorias y en

el trazado racional de los diferentes itinerarios que por las características

de cada población se pueden presentar. Se trata de un paso seguro en la evolución

de problemáticas urbanas que habría que tener en cuenta por parte de los

arquitectos que a lo largo de las siguientes décadas trabajarán para el INC.

Como

es lógico, el paso del tiempo y la cristalización de algunos ejemplos más o

menos brillantes en la concepción de algunos de estos poblados fueron creando unas

tendencias que pueden ser reconocidas. Pero el impulso no dejó en ningún

momento de ser personal y complejo, bajo unas constantes muy abiertas en el

campo formal de lo urbano y de lo arquitectónico (imag.

3-4).

Imagen 3. Perspectiva

visual de viviendas en el poblado del I.N.C. La Montiela,

Córdoba.

Imagen 4. Plaza principal de Algallarín

(Córdoba), Carlos Arniches, 1953.

El

primer intento serio de estudiar y fijar soluciones reales y prácticas en el

ámbito de la vivienda rural interpretada será el Concurso de proyectos de

viviendas rurales, convocado por el INV en 1940. El concurso se centrará en

cada una de las grandes regiones españolas y dejando ver un tipo de aplicación

diferenciador en cada una, marcadas éstas sobre todo,

por el peso de la tradición y por las diferentes condiciones climáticas y de

explotación de la tierra. En este contexto, los proyectos que aquí nos atañen

de una manera más directa son los que afectaron a la zona sur de Andalucía y

Extremadura, proyectos que fueron ganados por el arquitecto Aníbal Álvarez y

Cantó en colaboración con el Ingeniero agrónomo Eladio Aranda Heredia.14

Este

proyecto se basó en la identificación de la problemática de la vivienda rural

de esos años, en las causas de las malas condiciones de éstas, de la baja

calidad de vida y de la falta de una actividad económica complementaria que

permita el normal y feliz desarrollo de la vida en el campo. Estas problemáticas

llevan a un mal estado de conservación de las viviendas y finalmente a su

abandono. Por tanto, las causas que se esgrimen residen únicamente en el

capital, tratado por los autores como un ente abstracto incontrolado:

“La

casa del labriego, con ser tan pobre, no tiene la culpa de verse arruinada y

abandonada. Su derrumbamiento económico hay que buscarlo en la insuficiencia de

la empresa agrícola para sostener dignamente a sus obreros, en la falta de

remuneración al capital y al trabajo que se emplea en el campo.Todo lo demás, empezando si queremos, por las

detestables condiciones de las viviendas rurales, son consecuencias inevitables

que no admiten remedios parciales. Haríamos una casa modelo para nuestros

poblados rurales, hasta lujosas llegando el caso, y se derrumbarían nuevamente

por falta de fundamento económico, con tanto más estrépito cuanto mayor fuera

el contraste entre lo que la tierra puede dar y lo que debiera producir para

sostener tales obras llenas de idealismo, paro faltas de realidad.” 15

Está

claro que aquí no se entiende realmente lo que supone el concepto de vivienda

rural y arquitectura popular, pues ésta se basa en la mayoría de ocasiones en viviendas que se determinan desde un sistema de

economía autárquica, la misma que emprendía España en esa década. Su

conformación es debida a esta naturaleza basada en frágiles economías externas,

potenciando los recursos naturales que se invierten en el núcleo familiar y en

la vivienda como parte de éste. Pero aquí el problema es que se trata de

establecer una vivienda rural “rentable” no para el que la habite, sino para el

Estado que la propone. Tiene que producirse un superávit difícilmente

sostenible.

La

cuestión es que la rentabilidad debía pasar igualmente por mantener contentos y

medianamente cómodos a los habitantes de estas viviendas, evitando el abandono

progresivo de la población que llevaría al fracaso económico de las zonas de

riego con todo lo que esto supondría. En estas posturas divididas se sitúan las

reflexiones de esta década de los 40. Unos años más tarde, esta problemática se

trabajaría desde los ejemplos más cercanos y realistas de la arquitectura

vernácula de la zona, y de las construcciones más precarias a través de un

estudio que en la zona de Montijo fue llevada a cabo por los que posteriormente

fueron los autores del Plan General de Colonización de esa zona: Manuel

Domínguez y Manuel Rosado.16 Este tipo de estudios fue muy común y

se basaba en registrar fotográficamente las construcciones de una zona

determinada.

Los

proyectos que se presentan para el Concurso de proyectos de viviendas

rurales por parte del arquitecto Aníbal Álvarez tienen como enclave Jaraiz de la Vera (Cáceres) y Fornes

(Granada). Se plantean como conjuntos binarios de casas con posibilidad de

actuaciones encadenadas, trabajando la posibilidad de entrada de carro por la

fachada principal y dando acceso al hogar a través de este zaguán en el caso de

Fornes,17 y de entrada de carro por la parte trasera de la casa y consiguiendo

una mejor distribución de las estancias del hogar en Jaraiz

de la Vera,18 quedando mejor dispuestas al exterior de la calle. Se

tiende igualmente a compartir el tejado que vuela sobre estos conjuntos

binarios. Son proyectos de tanteo ante una nueva problemática que poco a poco

se irá delimitando.

Otro

caso planteado que afecta del mismo modo a este debate es el estudio llevado a

cabo por A. Allanegui fijado para el caso concreto del campo aragonés.19

Aunque el autor deja muy claro que sus reflexiones abarcan tan sólo este ámbito

geográfico tan determinado, podemos ver algunas constantes en sus propuestas

que marcan la dirección de los proyectos de los 40. En primer lugar es

interesante la crítica que se efectúa al uso de las tipologías de viviendas

obreras transportadas al campo o como vivienda rural, presentando problemáticas

en la distribución del espacio, especialmente en lo que se refiere a usos

agrícolas y de manejo de animales.20 Igualmente, el autor apuesta de

una forma decidida por los corrales con paso directo de carros, pudiendo

situarse éste totalmente independiente a la fachada, o través de un zaguán que

también de paso a la vivienda pero desde un distribuidor, nunca como espacio

compartido de paso. El estudio se ve reforzado por toda una serie de medidas

estándar de carros y de animales de labranza con su carga, estudiando así las

posibilidades y anchuras de estas comunicaciones entre la calle, la casa rural

y los diferentes pasos internos.

En

el caso del proyecto de Lachar (Granada) realizado

por José Tamés,21 se plantean dos tipologías de viviendas. Una

primera basada directamente en la vivienda popular ya existente en el núcleo

sobre el que se efectúa el proyecto,22 cambiando algunos aspectos

importantes para el arquitecto pero respetando la idea

primigenia existente. Principalmente volvemos a ver un cambio en la entrada y

en la fachada de la casa al suprimir el paso de carros desde ésta al corral,

disponiéndose para este caso un hueco en la pared postrera. En este caso se

respeta el pequeño zaguán que se presenta hacia el corral y no hacia la calle.

Se plantea también una nueva tipología de planta a partir de solares más

estrechos y con una sola altura por lo que la vivienda ocupa mayor espacio en

planta quedando más reducido el espacio para el corral.

Sin

embargo, todo este proceso fue controlado también en otros aspectos que

afectaron más directamente a la vida de los colonos y sus relaciones que al

diseño de las poblaciones.23 El régimen franquista, y en este caso

de un modo personalizado en la figura del propio Franco, demostró desde un

primer momento una actitud paternalista y tradicionalista hacia todo el

proceso, determinando toda una compleja maraña de actitudes que controlaban

desde puntos iniciales de desprecio, cuestiones tan importantes como la

educación, sanidad, cultura, relaciones de género, formación técnica...24

Igualmente,

la labor desarrollada por la iglesia católica es esencial para entender la

verdadera razón de estas poblaciones, así como su disposición urbana, e incluso

en la elección de las diferentes tipologías arquitectónicas. Cuando hablamos de

arquitectura vernácula hablamos no sólo de la obra real y construida, tratamos

del mismo modo de establecer toda una red de significados que dan existencia al

espacio, que lo constituyen. El hecho religioso, cultual, no deja de ser uno de

los referentes trascendentales para explicar lo vernáculo.

En

el caso de las nuevas poblaciones desarrolladas por el INC, el entramado

religioso desborda no sólo a cuestiones puramente relacionadas con las

viviendas, sino que determina notablemente el urbanismo y los movimientos

cotidianos.

En

muchas ocasiones, el arquitecto va a seguir un esquema muy tradicional, a

través de una conformación ligada al urbanismo de los pueblos castellanos,

donde el templo religioso se convierte en un hito, en un símbolo necesario para

un espacio creado en un tiempo no asumible. En otras ocasiones, la iglesia será

el lugar donde ensayar esquemas que se posicionan en la modernidad, en ejemplos

donde se apuesta por la fusión y la sinergia entre propuestas arquitectónicas,

pictóricas y escultóricas (imag. 5). Ejemplos como Algallarín (Córdoba, 1953), obra de Carlos Arniches,25

o el conjunto de poblados realizados por Fernández del Amo, son sin duda

algunos de los ejemplos más brillantes de la arquitectura de la década de los

50.26 De todas formas, este hecho no deja de pasar desapercibido en el contexto

habitacional, y no es sino una situación que puede en determinadas ocasiones

forzar el sentimiento de extrañamiento, de alejamiento de lo vernáculo (imag. 6).

Imagen 5. Iglesia del

poblado Maruanas (Córdoba).

Imagen 6. Edificio de usos

administrativos en Puebla de la Parrilla (Córdoba).

Pero

en contadas ocasiones un arquitecto tiene la posibilidad de crear un diseño

urbano completo y cerrado, donde no sólo se tengan en cuenta los parámetros

formales, sino que se pueda trabajar desde el diseño de las casas en sus

diferentes tipologías, los espacios civiles, religiosos, educativos y de ocio.

El hecho de la posibilidad de trabajar en un ámbito tan creativo y amplio como

el diseño de una ciudad, seguramente fue una de las razones más poderosas para

que las directrices institucionales terminaran dando paso a un cierto

aperturismo, hacia una arquitectura moderna y ligada a tenden-

cias internacionales.

Finalmente,

el sello personal de los arquitectos que participan en este proceso consigue

imponerse a esa idea de rescatar la esencia de lo vernáculo a través de estas

nuevas poblaciones. Según van pasando los años, los arquitectos consiguen

codificar lo vernáculo y lo regionalista en creaciones acordes en la medida de

lo posible con la arquitectura de su tiempo.

![]()

1. Es interesante

consultar, CALDUCH CERVERA, J.: La arquitectura moderna nacional. De 1927 a 1935: la crisis del internacionalismo.

Arquitectura Publicaciones de

la Universidad de Alicante, Salamanca, 2003.

2. Ver; BOHIGAS, O., CARANDELL, J. Mª..; DOMENECH, J.: El Poble Espanyol,

Lunwerg Editores, S.A., Barcelona,

1989. BOHIGAS, O.: Comentarios al “Pueblo Español” de Montjuich, en Arquitectura, nº. 35, Noviembre de 1961, pp. 15-23.

3. CASPISTEGUI GORASURRETA, F. J.:“Esa ciudad maldita,

cuna del centralismo, la burocracia y el liberalismo: La ciudad

como enemigo en el Tradicionalismo español.”. AA.VV. en Arquitectura, ciudad e ideología

antiurbana, T6 ediciones,

Pamplona, 2002, pp. 71-86.

4. A partir

de ahora INC.

5. HERMET, G.: Los católicos en la España franquista. I. Los actores del juego político, CIS, Madrid, 1985, pp. 82.

6. Entiéndase en

el sentido de pasar de un sistema

abierto, más ligado a las corrientes de los países más desarrollados,

a uno anclado en tendencias arrastradas

desde el Antiguo Régimen.

7. CASPISTEGUI, F. J., op.

cit., p. 72.

8. Ib., pp. 73.

9. Ley de 26 de Diciembre de 1939 de Bases para la colonización

de grandes zonas.

10.

HERNÁNDEZ MATEO, F. D.: La búsqueda

de la modernidad en la arquitectura española

(1898-1958). Medio siglo de eclecticismo,

Universidad de Córdoba, Córdoba, 1997, p. 139.

11.

ZAS GÓMEZ, E.; “A Terra Chá de Lugo,

un caso atípico de poblado del I.N.C.”, AA.VV., Arquitectura,

ciudad e ideología antiurbana,

T6 ediciones, Pamplona, 2002, pp. 197-203. Aquí el autor afirma

que “En la década de los 40,

la opción por un modelo agrupado no estaba aún clara.”.Ver

también, ZAS GÓMEZ, E.;“Los

pueblos de colonización en

Galicia durante el franquismo.

Una propuesta de ordenación

del disperso.” en AA.VV., Preactas de I Simposio

Nacional Pueblos de Colonización durante

el franquismo. La arquitectura

en la modernización de lo rural.

Sevilla, 2005, pp. 75-85. Inédito. En realidad, la posibilidad de optar por una solución dispersa ya había tenido

sus precedentes en nuestro país desde

1868 con la Ley de Colonias Agrícolas,

proceso legislado que venía a culminar otras disposiciones que desde 1849 venían potenciando con medidas fiscales la colonización de terrenos mediante un hábitat disperso. La Ley de 1868 inspirada en las aportaciones del geógrafo y político Fermín Caballero había tenido en cuenta

la otra posibilidad, pero la orientación de esta política era únicamente economicista, basada en la explotación

de alto rendimiento de las tierras y no presentaba los condicionantes sociales y políticas de los proyectos del INC.

12.

LEAL MALDONADO, J., VILLANUEVA PAREDES,A.;

Historia y Evolución de la Colonización

Agraria en España. Vol. III, La Planificación

del Regadío y los pueblos de colonización,

Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación, Madrid, 1991, pp. 38-42.

13.

JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, C., CANALES MARTÍNEZ, G.;“Colonización agraria y modelos de hábitat (siglos XIX y

XX)”, en Agricultura y Sociedad, 1988, nº. 49, octubre-diciembre.

14.

ARANDA HEREDIA, E.:“Viviendas Rurales”, en

Agricultura, nº 9, 1940, pp. 422-425.

15.

15. Ib., p. 422.

16.

LEAL MALDONADO, J.,VILLANUEVA

PAREDES,A.: Historia y Evolución de la Colonización Agraria en España.Vol. III, La Planificación...

op. cit., pp. 155-156. (punto después de op).

17.

En el proyecto

planteado para Fornes, Ramón

Aníbal Álvarez opta por una

distribución que gira entorno a un alargado patio. El equipamiento de usos consta de zaguán de ingreso, estancia-comedor, 3 dormitorios, y diversas estancias

para animales y de almacenes:

aperos, mulas, forrajes-tubérculos, vaca y ternero, gallinero, cabra y cochiquera. La estancia de

aperos será el único punto de paso entre el hogar y el patio que distribuye todas estas estancias de usos agrícolas. La fachada de la casa queda muy simplificada, con dos ventanas al exterior y un

tejado a dos aguas. Presenta un somero o desván a modo de secadero y re- gulador térmico. El proyecto está firmado

en julio de 1948.

18.

En Jaraiz de la

Vega se consigue una mejor distribución del conjunto, utilizando

un solar más cuadrado y compensado para los usos a los que

se destina. Las estancias que se proponen

son las mismas en número y uso a las del caso de Fornes pero algunas se realizan como anexos

al patio. Igualmente, todas

las habitaciones del hogar son

exteriores y existen cuatro pasos diferentes

al patio-corral. El cambio más

significativo radica en la entrada posterior para el carro,

sin tener que irrumpir por la

fachada de la casa, elemento

que a partir de estos momentos se tendrá muy en cuenta

en este tipo

de debate. El proyecto está

firmado en julio de 1948.

19.

ALLANEGUI,A.:“Divagaciones

sobre arquitectura rural. La

vivienda”, en Reconstrucción, Marzo,

nº 31, 1943.

20. Ib., p. 31. “Para nuestro

objeto, los locales de viviendas

pueden agruparse en tres sectores:

estancias, dormitorios y servicios

sanitarios. Los locales de estancia son los que presentan mayor variedad de acoplamiento y distribución, desde la cocina-comedor-estancia hasta estas tres piezas completamente

separadas, caso que muy rara vez

se presenta en la vivienda rural normal.”.

21.

TAMÉS ALARCÓN, J., BEATO PÉREZ, F.: “Ordenación

del pueblo de Lachar (Granada) por el Instituto

Nacional de Colonización”, en

Revista Nacional de Arquitectura,

Septiembre-Octubre, nº 21-22, 1943, pp. 322-327.

22.

Ib., p. 322. Cabe recordar que la intervención en esta finca por parte del INC no es a partir de

un terreno sin construir sino de una población anterior a transformar.

“...hasta finales del siglo XIX, en que uno de los propietarios, el Duque de S. Pedro de Galatino

y Conde de Benalúa, verificó

grandes mejoras en la finca, edificó

un suntuoso palacio sobre

los restos del primitivo caserío, construyendo nuevas viviendas en el pueblo y cedió terreno al censo para que se edificasen las viviendas necesarias para el personal a su servicio. En 1942 ha sido adquirida esta finca por el Instituto

Nacional de Colonización, verificándose

en la actualidad obras de transformación de los terrenos de regadío eventual en fijo, defensa

de la margen del río Genil, saneamiento de algunas porciones de terreno y la parcelación correspondiente para su adjudicación a los colonos.”.

23.

RABASCO POZUELO, P.:“INC, trasfondos y conductas de una arquitectura utilizada”, en PH, (Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), nº. 52,

2005, p. 66.

24.

Ver: ESCARDÓ PEINADOR, G.:“El

hombre, factor básico de la colonización.”,

en Colonización, 1949, nº.

9, pp. 17.

25. RABASCO POZUELO, P.: “Renovación,

iglesia y colonización: el ejemplo de Algallarín, de Carlos Arniches”, en AA.VV.: Pueblos de

colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del territorio rural, Instituto Andaluz

de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta

de Andalucía, Sevilla, 2008, pp. 383-404.

26. RIVERO SERRANO, J.:“Colonización: Figuración,Abstracción

yVacío”, en PH (Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), nº.

52, 2005. p. 78-87.