El imaginario americano

en Écija: el caso de la capilla de los Montero en la Iglesia de Santiago1

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ VALLE

The University of Western Ontario (Canadá)

atrio, 15-16 (2010)

ISSN: 0214-8289 p.123-134

¿Qué misterioso instinto indujo al indio a poner sobre su

cabeza una lucida

pluma de ave? Sin duda, el instinto de llamar la atención, de marcar su diferencia y superioridad sobre los demás.

Ortega y Gasset, Meditación

del Marco.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo mostrar

algunas de las transferencias

culturales y artísticas del

mundo americano a la Península

Ibérica durante el período barroco tomando como ejemplo

la ciudad de Écija. El intercambio

comercial y social de la época

generó la creación de un nuevo

imaginario de formas como se demuestra en la Capilla de los Montero, en la Iglesia de Santiago de dicha ciudad. En este mismo espacio

religioso se funden distintas

representaciones del mundo mesoamericano, con imágenes y relatos de la visión concepcionista que empezaba a gestarse. Esta combinación evidencia el profundo

mestizaje cultural que se iniciaba en el entorno andaluz

de aquellos siglos.

Palabras clave: Capilla de los Montero, Iglesia de Santiago, Écija, Siglo XVII, Juan Martínez Montero, Quetzalcóatl,

Nuevo Mundo, Sincretismo Cultural.

Abstract: The aim of this article is

to show some of the cultural and artistic transfers from the American world to the

Iberian Peninsula during the Baroque period taking Écija´s

city as an example.The commercial

and social exchange of the epoch generated the creation of new imaginary forms such

as the one demonstrated in the indigenous Chapel of Montero, in the Church of Santiago.

Located at the same religious site, there are different representations of the Indo-American

world, with images and statements surrounding the vision of the Immaculate Conception

that began to develop in the XVII century.This combination

of indigenous and Catholic images demonstrates the deep cultural fusions that were

emerging within Andalusia at that time.

Key words: The Montero Chapel, Church of Santiago, Écija, XVII Century, Juan Martínez Montero, Quetzalcóatl, New World, Cultural

Syncretism.

El presente estudio tiene como objetivo

fundamental mostrar las transferencias culturales y artísticas que se dan en el siglo XVII desde el Nuevo Mundo hacia un determinado contexto hispánico: el territorio de Andalucía. Para ello, se analizará el caso concreto de la ciudad de Écija, por ubicarse allí una de las primeras obras artísticas en fuerte relación

con el continente americano. La Capilla

de Juan Martínez Montero, conocida como de los Montero (Fig. 1), ubicada

en la Iglesia de Santiago, evidencia el sincretismo artístico - y por tanto cultural - que tuvo

lugar en la campiña sevillana tras el descubrimiento de América.

Fig. 1. Capilla de los Montero, Iglesia de Santiago, Écija.

En este artículo

se mostrará la fusión que se

estableció entre las formas

simbólicas “americanas” e “hispanas”, explicando de qué manera

el imaginario del Nuevo Mundo se insertaba en el contexto astigitano de la época. En paralelo, el interés del trabajo reside en promover la investigación de este campo, para

ampliar los límites de la historiografía en materia de transferencias culturales provenientes

de América.

Como

es conocido, el Nuevo Mundo ofreció

sueños, esperanzas y oportunidades a quienes viajaron hacia él, pero estos

sentimientos también afectaron a los que permanecieron

en el espacio metropolitano, anhelando las riquezas que llegaban de ultramar y manifestando una importante avidez cultural y estética por lo nuevo. El comercio

con América, centrado en el

puerto de la capital hispalense,

facilitó el “sueño de las Indias”

a los peninsulares, ilusiones que se acrecentaban cuando retornaban los españoles de América con el poder

y la información de lo que acontecía

al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, no sólo se conoció

el Nuevo Mundo a través de las historias

de los europeos que iban y venían, sino también

por los propios americanos que llegaron

a España2.

Frente a este intercambio, los investigadores mantienen

de forma recurrente la hipótesis de que los modelos artísticos europeos y, más

concretamente, los españoles se exportaron al Nuevo Mundo,

imponiendo una nueva estética y, como consecuencia, una nueva experiencia artística en los territorios americanos. Por

este motivo, los estudios tienden a una visión “centro-periferia”, como si todo

hubiera viajado, de manera unidireccional, desde la Península hacia América.

Sin embargo,

no sólo es posible registrar influencias

que van desde el Viejo al Nuevo Mundo, sino también a la inversa. Así, algunos

estudios que reconocen la idea

de transición entre la producción

de ambos contextos culturales, han abierto marcos

específicos de investigación orientados a profundizar

en las relaciones entre España y América en general3, y en el ámbito andaluz en particular4, sobre todo por ser éste el territorio receptor y emisor más comprometido con la experiencia

transatlántica.

Aparte de la identificación

y ubicación de pinturas y esculturas5

de los virreinatos americanos en

diversos sitios de Andalucía, es necesario

analizar la asimilación artística transatlántica en el contexto hispánico. Es, precisamente en Andalucía, donde esas posibles transferencias

parecen más claras y evidentes, lo que la convierte en terreno

fértil para demostrar sus variantes, ya sea la absorción de la iconografía de raíz indígena, o bien los mestizajes más complejos que surgen de la hibridación con lo ibérico.

Écija: mirando a

América

Tras la

capital hispalense, la Ciudad del Sol – Écija fue uno de los centros urbanos más importantes de Andalucía,

tanto por su posición estratégica entre las provincias de

Córdoba y Sevilla, como por el intercambio económico que

vivió durante los siglos XVII y XVIII. Asimismo, se caracterizó por tener una población

en cierta medida multicultural, rasgo que permitió que ciudadanos peninsulares y del resto de Europa -e incluso

americanos- compartieran un mismo

espacio de intercambio social.

En este período,

la ciudad destacó por la producción

de lana a manos de flamencos, muchos

de ellos afincados en Sevilla y dedicados de lleno al comercio con América. Por

la investigación de Enriqueta Vila y Antonio Vidal se

sabe de la importancia que tuvo Écija como

conectora entre el comercio

europeo y el americano.6 La posición privilegiada de Écija en este

intercambio también lo reflejó en 1629 el jesuita Martín de Roa, quien en su

obra Écija, sus santos, su antigüedad

eclesiástica y seglar expuso:

Que reino, que nación ai conocida

en Europa, a quien no aya hecho rica la nuestra?

El oro, la plata, los finos metales, que en siglos passados dieron las ricas venas de nuestra tierra, Romanos, Griegos,

Fenices, i otras muchas otras

gentes nos lo robaron; los que ahora descubrimos, i ganamos en los nuevos mundos, nuestros enemigos los gozan, i nos

hacen guerra con nuestras armas. No digo bien, nosotros se las ponemos en las manos, les conbidamos con ellas, i mal asi, como

otro Diomedes, i Glauco, las de oro, las de plata trocamos

por cobre.7

En otros pasajes de la obra, Martín de Roa establece varias relaciones entre la ciudad de los astigitanos

y los virreinatos americanos. En este sentido, vincula

el nombre de Écija -Ciudad del Sol- con el de Cuzco, ambas en relación

con dicho astro, además de exponer el parecido entre los interiores de los

templos incaicos y los altares de las iglesias católicas:

En el nuevo mundo del Occidente

la imperial Ciudad del Cuzco Corte de los famosos Reyes

Incas consagrada era por casa del sol. Este solo Idolo veneravan en su Real templo

fabricado de oro fino en tan enorme

grandeza, que llenava todo el lienzo del testero, donde en los nuestros se pone el Altar mayor.

Riqueza, que sola basto por

parte de los increíbles despojos, que se hallaron en aquel Reino,

a uno de los Capitanes que

mas sirvieron en su conquista.8

A través de descripciones como ésta y de algunas obras artísticas como el Tibor mexicano del siglo XVII

-conservado en la Iglesia de Santa Cruz- es posible inferir que en la ciudad de Écija se dio un ambiente proclive a la transmisión de información e influencias, en particular sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, tanto por

las noticias que llegaban del

nuevo continente como por la

propia presencia de americanos

en la Península. Según el investigador Alfonso Franco

Silva, fueron los aristócratas

y los clérigos quienes acapararon un mayor número de indios; mientras que Esteban Mira

Caballos extiende este hecho a los grupos de mercaderes, artesanos e incluso a algún agricultor.9 Este patronazgo

podría indicar la posibilidad de que algunos americanos

trabajaran en el sector de

la construcción, tema que planteamos pese a que no se tenga una respuesta definitiva, por el momento.

Capilla de los Montero: entre el Viejo y el Nuevo Mundo

Una muestra directa de las relaciones entre ambos espacios geo-culturales se localiza en

la Iglesia de Santiago, concretamente

en la Capilla de los Montero.

Esta iglesia se situaba fuera de la antigua muralla,

circunstancia por la que podríamos pensar que se trataba de una parroquia secundaria dentro de la

ciudad; sin embargo y lejos de ello,

fue una de las más concurridas durante los siglos XVII

y XVIII.10 Este dato es relevante puesto que fueron muchos los fieles que conocieron y

visualizaron la mencionada capilla, la cual contenía una iconografía nueva como reflejo

de una identidad cultural en

proceso de cambio. En este sentido,

el arte barroco, además de la fusión de todas las artes en tanto cuerpos pertenecientes a distintos gremios

que aúnan esfuerzos para un

producto común, admite también -y hasta promueve- la mezcla cultural que se

vive desde 1492.11

La capilla fue

patrocinada por el clérigo Juan

Martínez Montero en 1630 - según

reza sobre la cornisa superior interna-, fecha temprana, ya que el resto de las obras localizadas en Andalucía con iconografía

americana datan de finales del siglo XVII o principios del XVIII, como son las

máscaras y figuras con rasgos de indígenas de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, la imagen de un indio con el escudo de los Franciscanos

en una de las pechinas de la

cúpula de la Iglesia de San

Pedro en Priego de Córdoba,

o el amplio repertorio interior de la Iglesia

de San Agustín de Marchena del siglo

XVIII. Por tanto, la Capilla de los Montero, conocida por los astigitanos como “capilla indiana”12,

puede ser una de las primeras obras -al menos de las conservadas- que reflejen el mestizaje artístico entre

el Nuevo y el Viejo Mundo. No obstante, es importante

ser cauteloso en el manejo de esta fecha, en particular por lo que tiene que ver con el trabajo de yesería y la iconografía

incorporada a él.

El investigador Álvaro Recio se refirió a esta capilla como

el posible antecedente a la

yesería barroca que se desarrollaría en las iglesias sevillanas de mediados del siglo XVII.13

Sin embargo, la iconografía de la capilla

no ha sido objeto de estudio pormenorizado, pese a lo novedoso de su lenguaje, tan “hispano” como “americano”.

De este modo, los estudios se centran en el análisis

descriptivo de las esculturas

y los retablos que se contienen en

la misma, sin interpretaciones

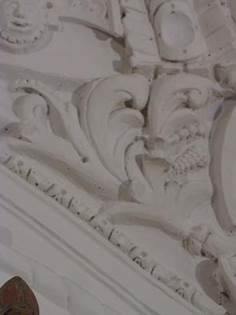

o asociaciones con el Nuevo Mundo. Respecto a las yeserías (Fig. 2),

el investigador Mariano Reina expuso:

Fig. 2.Yeserías de la capilla de los Montero.

Lo verdaderamente interesante de la capilla es su exuberante decoración en yeserías, con una sensibilidad profusa […] La bóveda elíptica se

manifiesta compartimentada, jerarquizada si se quiere,

en dieciséis espacios a través de nervaduras, espacios destinados a motivos marianos, angelitos, figuras antropomorfas, motivos florales, tallos vegetales y cintas, todo ello

con una gran variedad figurativa.14

Por

otro lado, el investigador Alfredo Morales plantea:

Se trata de una estructura de gran

simplicidad, cuyos valores son producto de un acertado tratamiento de las

superficies murarías y de la cubierta, mediante espléndidas

labores de yeso […] Se ignora quién

pudo ser el maestro escultor

autor de los yesos, pero está claro que trabajó con más acierto los motivos geométricos que los naturalistas.

Por otro parte, cabe señalar el carácter acrítico de su selección de motivos, pues ha mezclado repertorios de diferente cronología y estética. De he- cho, junto a los

ornamentos que encajan perfectamente con la fecha de realización de la capilla, hay otros que están anticuados, respondiendo a gustos y modas de tiempos pretéritos15

Ésta es casi toda la información

que se encuentra respecto de

la cúpula de la capilla. Sin

embargo, consideramos que lejos

de lo anticuado, es una obra

compleja por la relación que

se establece entre formas iconográficas de distinto origen. De esta manera, en este

espacio parroquial y bajo el

rito cristiano, se funden la cosmovisión prehispánica y la católica para crear, posiblemente, una concepción nueva y alternativa a los discursos tradicionales.

El discurso concepcionista

La planta de la capilla responde a una forma rectangular, pero la resolución de su cubierta

como una cúpula de base elíptica

construida interiormente en yeso, genera en el espectador la percepción de estar frente a un espacio centralizado. La disposición de las pinturas en base

a la lógica del número cuatro (Padres de la Iglesia y Evangelistas) y el sentido que adquiere la Trinidad (Fig. 3)

en el centro de esa cúpula subrayan,

aún más, el poder del centro. Creemos importante esta consideración, en función del fuerte vínculo que surgirá a lo largo de los siglos XVII y XVIII -y tanto en América como en España- entre este tipo de planta y la devoción mariana, particularmente la de carácter concepcionista.

Fig. 3.Trinidad en el centro de la bóveda de la capilla

de los Montero.

Asimismo, resulta evidente que la capilla manifiesta, a través de sus textos incorporados a la yesería16

y de la presencia de la imagen de la Virgen en el eje

central de la misma, la defensa

de la concepción inmaculada

de María. Como sabemos, fue

en el año 1615 -apenas 15 años antes de la fecha indicada de construcción de esta capilla- que se celebró la famosa procesión que proclamó en Sevilla a la Inmaculada

Concepción. Estamos entonces en

el epicentro espacial y temporal

de esa discusión, y en ese sentido la Capilla de los Montero adquiere un

atractivo valor histórico e iconológico.

Pero ¿cómo se estructura ese discurso

desde el manejo de las imágenes? En principio es posible descubrir la tradición del discurso contrarreformista, haciendo uso de organizaciones casi tipológicas:

·

Los padres de la Iglesia Latina

se ubican en el nivel más bajo. Se identifican claramente

San Agustín y San Gregorio a la izquierda del ingreso, mientras que a la derecha del mismo

se encuentran San Jerónimo y San Ambrosio17.

·

Los evangelistas, en cambio, se ubican

en las pechinas, más próximos a la Santísima Trinidad, la que ocupa el

punto más elevado de la cúpula. Entre un sinnúmero de imágenes de clara referencia americana, se destacan también los anagramas de María y Jesús.

·

La Inmaculada se ubica en el eje de entrada, encima de un importante nicho central que porta una imagen de Cristo como Ecce Hommo. Se trata de una imagen de María que no escapa

a la influencia de la Virgen de Guadalupe, particularmente

en lo que hace a su resplandor de fondo y al tratamiento general de la figura.

·

La presencia de Santiago, bajo la

condición de Matamoros, se ubica en una pintura elevada

sobre el muro superior oriental

y procura vincular a esta capilla con el conjunto de la

Iglesia, sin olvidar las importantes relaciones que implica a su vez

la figura de este santo con la madre de Jesús.

Todas estas pinturas adquieren más

destaque en el presente que en

el momento de la creación de

la capilla, en función del fondo blanco y uniforme de la yesería actual. Pero se sabe, de acuerdo a un registro que permanece como testigo18, que la capilla contaba con una importante carga de color, que se

perdió en algún momento19, por acciones correspondientes a un cambio en los gustos

dominantes. Si a esto agregamos el particular ingreso de

luz lateral a través de una controlada

abertura ubicada en el muro occidental -única fuente lumínica-

parece evidente que la capilla debió presentar

una atmósfera extremadamente

barroca, promoviendo el fomento de los misterios, tan propios del discurso artístico contrarreformista.

Finalmente, importa destacar la organización

de su pórtico hacia el interior del templo que, como ya hemos

referido, apela también a la Inmaculada Concepción de María con la presencia de un texto bien explícito

sobre la cornisa.20 El conjunto de este pórtico o frente hacia el interior de la nave acude

a la tradición clásica para

insertar elementos afines al manierismo, particularmente en lo que refiere a la materia iconográfica. Un gran arco permite ver desde

el templo la imagen de la Inmaculada, así como todo

el resto del interior de la capilla. En torno a él

se organizan otras imágenes de carácter híbrido, resultando un ejemplo bien particular

las máscaras de animales que

se ubican como remate superior de las pilastras laterales al mismo, a la manera de los salvajes- protectores, tan propios del manierismo. Pero mucho más sugerente

del mestizaje que denota este pórtico resultan todavía las máscaras que alternan con las ménsulas

del entablamento, a partir de

un aura aún mucho más americana.

La iconografía del mundo indígena

Resulta interesante

la observación integral de la cúpula

como conjunto iconográfico.

Ésta nos dará como resultado

una lectura más completa de los símbolos que se representaron, no sin antes reparar

en la variedad de componentes icónicos y de formas geométricas vinculantes. Toda la cubierta muestra una diferenciación extrema

de formas, al punto que ninguna

de esas imágenes se repite nunca, de manera bien análoga a la tradición decorativa indígeno-americana. Una suerte de horror al vacío también está

presente en su imagen de conjunto.

La iconografía, por sí misma, deja

particular evidencia de los modelos

americanos a través de máscaras,

ángeles con rasgos indígenas (Fig.4) semejantes a los

que se localizan en la Capilla del Rosario de Puebla de los Ángeles

o en la Iglesia de Santa María

Tonantzintla, entre otras, así

como dos representaciones de un dios del panteón mesoamericano,

al que referiremos.

Fig. 4. Ángel con rasgos indígenas en la capilla de los Montero.

En la cúpula se esculpieron soles con rostros que nos recuerdan claramente a los americanos;

una máscara con penacho (Fig.5),

como las que se reflejan en los códices o las que se manifestaron en las pinturas de los

templos prehispánicos, parece ser la imagen que corresponde

a la que se tenía del indio

en los territorios europeos.También se observan caras con rasgos indígenas y elementos simulando piedras preciosas

en sus frentes, iconografía ésta desconocida en los modelos europeos antes del descubrimiento de América. Los ángeles

se reparten por toda la capilla y, en algunos

casos, se tratan como simples cabezas aladas, imagen

también muy frecuente en el territorio colonial

americano.

Fig. 5. Máscara con penacho en la cúpula de la capilla de los Montero.

Otras figuras llamativas son las que rodean a

los cuatro evangelistas, es

decir, ángeles-indios (Fig.

6) que así se identifican por

sus rasgos faciales; también plantas como el maíz (Fig.

7),21 producto originario

de América, el cual era trascendente

en la cosmovisión divina prehispánica. En este sentido

nos importa valorar su importancia

en relación con el reinado de Quetzalcóatl, a partir de las referencias del franciscano Bernardino de Sahagún:

Fig. 6. Ángel por debajo de una de las pechinas de la capilla de los Montero.

Fig. 7. Maíz en la bóveda

de la capilla de los Montero.

Y

más dicen que era muy rico y que tenía todo cuanto

era menester y necesario de

comer y beber, y que el maíz

(bajo su reinado) era abundadísimo, y las calabazas muy

gordas, de una braza en redondo, y las mazorcas de maíz eran tan largas que se llevaban abrazadas; y las cañas de bledos eran muy largas

y gordas y que subían por

ellas como por árboles.22

Este tipo de iconografía también

se extiende a uno de los muros, donde se sitúa una pintura con la imagen de la Inmaculada. Esta pintura

está rodeada por dos figuras (Fig. 8) en yesería, que se destacan sobre el muro, y cuya iconografía parece establecer una evidente relación con la serpiente emplumada. Si bien la imagen

de Quetzalcóatl es muy compleja

por su variedad compositiva, se reconoce su representación con el rostro humano

y la cabeza de serpiente (Fig. 9), tal y como se observa

en la decoración en yeso de la Capilla de los Montero.

Fig. 8. Inmaculada y

Quetzalcóatl en la capilla de los Montero.

Fig. 9. Quetzalcóatl en la capilla de los Montero.

Como era usual en México, esta divinidad se representa aquí con un penacho de plumas sobre la cabeza, pero en vez de tener

un rostro mitad humano y mitad animal, como resulta ser en algunos códices, aparece con un rostro exclusivamente

humano, posiblemente en relación con el pasaje de la máscara. En el Códice Chimalpopoca se describe así la

máscara de Quetzalcóatl:

Coyotlináhual, oficial de pluma. Hizo primero la insignia de pluma (apanecayotl)

de Quetzalcóatl. En seguida

le hizo su máscara verde; tomó color rojo, con que le puso bermejos los labios; tomó amarillo,

para hacerle la portada; y le

hizo los colmillos; a continuación le hizo su barba

de plumas, de xiuhtótotl y de

tlauhquéchol, que apretó hacia atrás,

y después que aparejó de esta manera el atavío de Quetzalcóatl, le dio el

espejo.23

Este fragmento es muy interesante porque relata el aspecto de la máscara emplumada, imagen que localizamos

en varios templos, es decir, en la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán o en la de Xochicalco en Morelos. Sin

embargo, en la Capilla de los

Montero parece plasmarse el

momento de transición ya que el dios aparece con el rostro humano,

el cual se une a la máscara a través de un cordón (Fig. 10).

Fig. 10. Quetzalcóatl con la máscara emplumada en la capilla de los Montero.

Ésta era la imagen que los cronistas y los viajeros tenían del dios-sacerdote, divinidad que residía en un templo

que se describe así: “le puso

columnas de forma de culebra

[…] había esteras de piedras preciosas, de plumas de quetzalli y

de plata”.24

Curiosamente, por encima de una de estas

posibles figuras de

Quetzalcóatl se encuentran dos serpientes, animal al que se le asocia constantemente. Asimismo, hay

multitud de plumas como en el descrito

templo del dios-sacerdote, e

incluso es posible que en la capilla existieran

piedras preciosas en los pequeños huecos que se extienden por todo el recinto. Para algunos investigadores, este dios constituía

la divinidad principal del panteón

mesoamericano, venerado por

diferentes culturas como el “ser supremo”, pero también entendido

por los cronistas como el sumo sacerdote.25

Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, recogió

la tradición oral de sus alumnos indígenas.

En la obra describe el atuendo de Quetzalcóatl: “…los

atavíos con que le aderezan

eran los siguientes: Una mitra en la cabeza, con un penacho de plumas que se llama quetzalli; la mitra era manchada como cuero

de tigre; la cara tenía teñida de negro, y todo el cuerpo […] Era este el gran sacerdote del templo”.26

Ahora, bien ¿por qué podría relacionarse la imagen del dios Quetzalcóatl o serpiente

emplumada a esta capilla? ¿Cuál

es la razón que lo vincula con Juan Martínez Montero

o con un espacio sagrado, vinculado a la devoción de la Inmaculada? ¿El rol de capilla asociada a la muerte y al enterramiento podría ser una de las

llaves para resolver estas incógnitas?

En principio debemos recordar algunos posibles factores de veneración del dios mesoamericano, en particular respecto a su condición

de deidad fundamental del panteón

azteca. Este pueblo veneró a

Quetzalcóatl como patrón de los sacerdotes, como inventor del calendario y como protector de los artesanos.Allí

tenemos dos razones que podrían ser claramente vinculantes: por un lado, la dimensión sacerdotal del mecenas y,

por otro, su relación con la yesería artesanal en la que se le representa al dios. Ambas razones ganarían

un mayor sustento aún si fuera posible

confirmar la participación de

indígenas en aquellas tareas artesanales. No obstante, y aunque posible, ésta es una información que exige una mayor y

más profunda investigación.

La otra línea de relación sería con la muerte. Dado el rol de espacio para el enterramiento que tuvieron las iglesias hasta el siglo XIX, así como la vocación de recuerdo y homenaje a la figura de Juan Martínez Montero que tiene esta capilla, parece importante recordar ciertas líneas míticas asociadas a Quetzalcóatl. Como se sabe, una de las variantes legendarias plantea que este dios realiza un viaje al golfo de México, auto-inmolándose en una pira y renaciendo luego. De esa pira surgieron aves en llamas. Esta última imagen nos habla de dos aspectos a los que, evidentemente, estaría vinculado Quetzalcóatl y que lo relacionan a su vez, con la figura de Cristo: muerte y resurrección.

Sincretismo

Por tanto, en la Capilla de los Montero -o capilla

indiana para los astigitanos- estamos ante una de las presencias

más importantes de la religiosidad precolombina mexicana, pero también ante un espectro de imágenes-máscaras que, acompañando

una profusa decoración, puedan referir a una visión más amplia

y compleja de la tradición indígena americana. Es necesario, por tanto, reconocer hibridaciones múltiples, incluso dentro del propio proceso artístico hispano, como es el caso ya citado

de la imagen de la Inmaculada, manifestación inocultable de una mestización

cultural. Es necesario entender esta capilla como expresión

de un interesante sincretismo

cultural, el mismo que se estaba

operando en el contexto de una

ciudad abierta a diferentes grupos migratorios, como era el caso

de Écija, en el siglo XVII.

A través

de los individuos que llegaron

del Nuevo Mundo -en este caso del Virreinato de la Nueva España- es muy posible que se conocieran las leyendas de los dioses prehispánicos.Añadimos ahora su presencia iconográfica

en tierras andaluzas.

Así pues,

creemos que la iconografía de esta

capilla evidencia que las influencias no sólo fueron de España hacia América sino que también existieron

en sentido inverso. Falta entonces empezar a recorrer este nuevo vector que, con seguridad, permitirá conocer mejor el sentido del intercambio cultural entre el viejo

y el nuevo continente en tiempos del barroco.27

![]()

1.

Esta

investigación forma parte del

Hispanic Baroque Project, de la University of Western Ontario, y ha sido financiado gracia a una beca MCRI (2007-2013)

del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Estos resultados se presentaron por primera vez en el Simposio

The Hispanic Baroque: “Identities and Baroque Constitution in the Hispano-Transatlantic

World”, el 26 de septiembre de 2008 en McGill University.

2.

Hasta el momento

no se ha investigado sobre los

americanos que vivieron en esta ciudad de la campiña sevillana durante los siglos XVI y

XVII. El investigador Juan Aranda Doncel

plantea la posibilidad de que

existieran grupos de indios en la ciudad de Écija, entre otros centros urbanos importantes.Véase: “La esclavitud en Córdoba durante los siglos XVI y XVII”, Córdoba, apuntes para su historia, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1981, pág. 159. Tenemos noticias de dos americanos que vivieron

en Écija, respectivamente, en 1755, Antonio

Cruz, natural de Zacatecas y, en 1787, Estanislao, natural de Montevideo.Véase:

CASTILLA ROMERO, N. y GARÓFANO ESTUDILLO, A., “La emigración

de Écija a América. Siglo XVIII”, Écija y el

Nuevo Mundo. Actas del IV Congreso

de Historia, Écija, Sevilla, Ayuntamiento

de Écija y Diputación de Sevilla,

2002, págs. 156, 160. Respecto

a los americanos que llegaron a

España son importantes las investigaciones de Esteban Mira Caballos, Juana Gil-Bermejo

García, Alfonso Franco Silva y Juan Gil.

3.

Respecto

a la llegada de obras procedentes de América a la Península

hay numerosos estudios, Cristina

Esteras, Concepción García Sáiz,

María Paz Aguiló Alonso, María Jesús Sanz Serrano, Salvador

Andrés Ordax, Antonio Casaseca

Casaseca son sólo algunos de los investigadores que

han tratado el tema.

4.

QUILES GARCÍA, F., Sevilla y América

en el Barroco. Comercio, ciudad

y arte, Sevilla, Bosque de Palabras, 2009.

5.

En

cuanto a la catalogación de

pinturas americanas en Andalucía,

concretamente de la Virgen de Guadalupe, son relevantes los estudios de Joaquín

González Moreno y Patricia Barea Azcón, entre otros investigadores. Respecto a las esculturas de caña de maíz que llegaron a España

son importantes los trabajos

de Pablo Amador Marrero.

6.

VILA VILAR, E. y VIDAL ORTEGA, A., “El comercio lanero y el comercio trasatlántico: Écija en la encrucijada”,

Écija y el Nuevo Mundo.Actas

del VI Congreso de Historia, Écija,

Sevilla, Ayuntamiento de Écija

y Diputación de Sevilla, 2002, pág.

58.

7.

ROA, M. de., Écija,

sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar, Sevilla, por Manuel de Sande, 1629, pág. 30 recto.

8.

Ibidem, pág. 57 verso.

9.

MIRA CABALLOS, E., Indios

y mestizos americanos en la España

del siglo XVI, Madrid, Iberoamericana, 2000, pág. 75.

10.

CANDAU CHACÓN, M.L., Iglesia

y sociedad sevillana: la vicaría de Écija (1697- 1723),

Sevilla, Diputación provincial de Sevilla, 1986, pág. 94.

11.

SUÁREZ, J.L., “Complejidad

y barroco,” Revista

de Occidente, 323, 2008, págs.

58-73.

12.

En uno de los catálogos de la provincia de Sevilla se refiere a

la Capilla de laVirgen de Gracia, aunque especificando que realmente es conocida como “de los Montero”. Véase: AA.VV., Guía

artística de Sevilla y su provincia. II, Sevilla, Diputación

Provincial de Sevilla y Fundación José Manuel Lara, 2004, pág.

193.

13.

RECIO MIR, Á., “Génesis

del ornato barroco sevillano: causas y significación”, III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pág. 792.

14.

REINAVALLE, M.,“Arquitectura religiosa en la época deVélez de Guevara,” Luis

Vélez de Guevara y su época. IV Congreso de Historia de

Écija, Sevilla, Fundación el Monte y Ayuntamiento de Écija, 1996, págs. 416-417.

15.

MORALES,A.,“Estructura y ornato en la arquitectura barroca.Algunos ejemplos ecijanos,” Écija,

ciudad barroca: ciclo de conferencias (II), Écija,

Sevilla, Ayuntamiento de Écija,

2006, págs. 119, 123.

16.

Es de destacar que la referencia a la Virgen también se

establece en dos inscripciones todavía existentes. Una de ellas se ubica en el interior de la capilla: Ave

gratia plena Dominus tecum de qua natus est Iesus qui vocatur

Christus ergo Mariam nunquam tegitit

peccatum primum.Anno

Domini 1630. La otra, en cambio, se ubica sobre el pórtico de la misma: Confectum opus in laudem almae matris

Maria de Gratia Joannes Martinez Montero clericus dicavit et obtulit.

17.

Estos dos últimos se deducen aunque no hay elementos que permitan su clara

identificación. La pintura que está

más próxima al ingreso no parece pertenecer a la serie y haber sido incorporada

posteriormente.

18.

Detrás del retablo de laTrinidad que se ubica en el muro occidental,es posible verificar hoy la permanencia de decoración cromática, la cual formaba parte

del resto de la yesería.

19.

El astigitano José Molleja Espinosa escribió sobre el blanqueamiento que se hizo a la capilla, a lo cual expuso:

“A través del tiempo he escrito artículos ponderativos de la riqueza artística astigitana en diarios y revistas,

y me he preocupado de defender de los muchos desafueros cometidos por la ignorancia y la indiferencia en nuestro tesoro.Allá por el año 21 ó 22, en el templo más bello, los Descalzos, rascaron la interesantísima decoración de los

pilares para imitarlos a mármol, pintura burda hecha por un blanqueador. Hice gestiones eficaces y pude evitar continuara tan absurdo disparate.También

me quejé de la «faena blanqueatoria» de la Capilla de los

Monteros de Espinosa, del templo de Santiago el Mayor,

que ostentaba una decoración

pictórica excelente. Inicie en octubre

de 1926 al señor Saavedra, alcalde a la sazón, de la conveniencia y necesidad de declarar monumento nacional a Écija y preparar al turismo de nuestra ciudad para la entonces próxima a celebrarse en Sevilla de la Exposición Iberoamericana. Esto lo propuse treinta y nueve años antes de que fuese declarada Écija Conjunto Histórico Artístico Nacional, gracias al director general de Arquitectura, que reconoció el interés de las torres ecijanas. ”ABC (Edición Andalucía),

el 3 de abril de 1970, pág.

43.

20.

Ver el mismo en nota 16.

21.

La representación del maíz también se localiza en obras

tan significativas como en una de la portadas de la Iglesia de la Magdalena, antiguo Convento de San Pablo, y en la del

Palacio Arzobispal, ambas en Sevilla.

22.

SAHAGÚN, B., Historia General de las Cosas de Nueva España. I,

México, Porrúa, 1981, pág.

279.

23.

Códice Chimalpopoca.Anales de Cuauhtitlan

y Leyenda de los Soles, ed. Primo Feliciano

Velázquez, México, Universidad Autónoma de México,

1945, pág. 9.

24.

Ibidem, pág. 8

25.

FLORESCANO, E., Quetzalcóatl

y los mitos fundadores de Mesoamérica, México, Taurus, 2004, pág.

206.

26.

SAHAGÚN, B., Op. Cit., pág. 45.

27.

Agradezco el apoyo y los consejos del Dr. Juan

Luis Suárez y del Dr.William

Rey Ashfield, así como el valioso aporte de información brindado por el P. Luis Rebolo González,

Párroco de la Iglesia de Santiago.