Fotografías en revistas

de arquitectura: un discurso

de la modernidad en Buenos Aires.

1930-1950

PATRICIA S. MÉNDEZ

Cedodal-Conicet

atrio, 15-16 (2010)

ISSN: 0214-8289 p. 167 - 176

Resumen: Los conocimientos sobre la Fotografía como medio de investigación refuerzan cada vez más

la narrativa gráfica a modo

de vehículo entre el pasado

y el presente, y como componente de una memoria visual arquitectónica sirve como herramienta para la construcción de un imaginario de ciudad.

Por ello, esta propuesta

entiende que la fotografía de

arquitectura puede ser revisada en tanto texto documental a través de su análisis en

las ediciones de tres de las

revistas de arquitectura editadas en Buenos Aires entre 1930

y 1950. Así se analizan las vertientes arquitectónicas

expresadas a través de imágenes

en las páginas de CACYA,

en las de la Revista de Arquitectura y en las de Nuestra

Arquitectura y son consideradas

las producciones de los Hermanos Forero,

de Roberto Baldiserotto y de Manuel Gómez Piñeyro, quienes a través de sus fotografías tendieron a consolidar el imaginario de modernidad local.

Palabras clave: fotografía, revistas de arquitectura, Movimiento Moderno, Buenos Aires.

Abstract: The knowledge about Photography as an

instrument of research strengthens more and more the graphic narrative as a link between past and present, and in order to its important

dimension of the architectural visual memory it works as a tool for the construction

of an imaginary of the city.

Therefore,this proposal seeks to

revise the architectural photography as a documentary text in the editions of three

architectural journals published in Buenos Aires between 1930 and 1950.The architectural

aspects expressed in the images of CACYA, Revista

de Arquitectura and Nuestra Arquitectura are analyzed; and also in the Brothers Forero, Roberto Baldiserotto and Manuel

Gómez Piñeyro productions, who through their photographs

tended to consolidate the imaginary of the local modernity.

Key words: Photography, architectural journals,

Modern Movement, Buenos Aires.

1. - La imagen y la arquitectura

Álbumes urbanos, tarjetas postales, recuerdos de viaje, estampas o publicaciones con imágenes, el

valor que adquieren las fotografías

de las ciudades en distintos formatos gráficos nos permite,

desde el hoy, indagar en la historia y recrear en la memoria

colectiva no sólo determinados paisajes y personajes, sino también la posibilidad de reconstruir la evolución urbana de un sitio concreto. En distintos aspectos

es posible validar la fotografía cual documento histórico, su lectura no sólo

tiene la fortaleza de traducir la puesta en escena de la historia de un momento -consciente o inconsciente-, asimismo la de la sociedad que la

produjo1 y, por supuesto,

la que recurrentemente se volvió

hacia los medios gráficos públicos para mostrarse. En este

camino, los análisis que se

vienen desarrollando sobre la fotografía y su potencial documental muestran un afanoso y cada vez mayor crecimiento empírico, al punto que

la fotografía de arquitectura

está consolidando su especificidad y ha encontrado un lugar privilegiado en el abordaje desde los estudios de la cultura visual. Los

conocimientos sobre la fotografía como medio de investigación

refuerzan cada vez más la narrativa gráfica a modo de vehículo entre el

pasado y el presente, como componente de una memoria visual arquitectónica y como herramienta válida para la construcción de un

imaginario de ciudad.

En nuestro medio son escasos los autores que avanzaron en este aspecto

y un vacío importante ha quedado en tanto crítica y profunda lectura de las

fotografías publicadas en las páginas de las revistas especializadas. Coincidiendo con las expresiones de

las historiadoras Malosetti

Costa y Gené en tanto que “…la

cultura visual es un lugar específico de interacción social y

construcción de identidades y conflictos en términos de

clase, raza, género e identificaciones políticas en el marco de los procesos culturales en los que se inscribe…”2,

este trabajo considera posible revisar uno de los tantos procesos historiográficos de la arquitectura haciéndolo desde las fotografías que se revelan en las páginas de tres de las revistas de arquitectura editadas en Buenos Aires entre 1930

y 1950.

Por su parte,

las variantes de representación

gráfica de la arquitectura desde el Renacimiento con el hallazgo de la perspectiva, hasta

los actuales softwares de modelización tridimensional, la multiplicidad de imágenes dentro

de la disciplina se fue perfeccionando y ofreció -tanto al creador como al lector-

nuevas facetas para su comprensión. En ese abanico de variables, la invención de la fotografía cuando corría 1839, aseguró a la arquitectura la posibilidad de expresar la materialización de una realidad de

aquello que, hasta entonces,

sólo había tenido cabida a través del dibujo. Sin embargo, para

su difusión intensa a través de medios gráficos hubo que esperar hasta 1880, momento en el cual

el desarrollo de los procesos

fotomecánicos alcanzó el perfeccionamiento necesario para su reproductibilidad a escala industrial.3

A partir de entonces,

las publicaciones impresas incorporaron

-desde las distintas técnicas gráficas-, ilustraciones y fotografías ofreciendo un campo “con materialidad

y visualidad propias lo suficientemente importantes”4,

consolidando así objetos reconocibles en tanto incidían “directamente en el campo

de la cultura”5 y, fundamentalmente,

a través de la fotografía y

de “sus procesos auxiliares

cubrieron al mismo tiempo dos funciones utilitarias de los procesos gráficos que hasta entonces nunca se habían diferenciado con claridad. Una fue la información a base de retratos, vistas y todo lo que podemos llamar noticias. La otra fue el registro de documentos, curiosidades y obras de arte de todas clases. (…) La segunda quedó acaparada por la fotografía…”6.

Resulta válido pensar entonces que las fotografías que evidencian la “modernidad”7 en las revistas de arquitectura conforman una de las claves

en los discursos visuales de su época y constituyen “lo que [las] distingue (…) desde el campo de la historia del

arte”8. Asimismo, su estudio desde la Historia

nos permitirá otorgarles entidad propia, sobre todo

si consideramos que la imagen tiene capacidad para “… condensar realidades sociales, lo que la convierte en un documento precioso para los estudios de época […] captar aspectos del hecho histórico que un documento escrito no revela: aspectos emotivos o cómo el hecho es apreciado por la opinión pública. El historiador tradicional, incapaz de leer enunciados visuales, tampoco comprende que cada era ve el pasado de manera diferente y lo convierte en su presente, y que en esta revisión del pasado la imagen desempeña un papel fundamental. […] Desde el punto

de vista del historiador, importancia esencial del imaginario es que permite percibir puntos álgidos de la evolución social,

y detectar

las líneas más

significativas de los sueños colectivos.”9

2. - Buenos Aires y su arquitectura

En el período que va entre

1930 y 1950 la condición metropolitana

de Buenos Aires avanzaba hacia

transformaciones que acarrearon

mutaciones no sólo materiales, sino también culturales. Desde los años 20, la ciudad sentía las consecuencias de haber ampliado casi desproporcionadamente su población por los flujos migratorios europeos que se sucedían desde fines del siglo anterior,

los nacionalistas de los festejos del Centenario dejaban reticentemente el espacio requerido por los intelectuales que insistían en ocupar las páginas

de publicaciones como Martín

Fierro o, años después,

con Sur. La ciudad convivía con la experiencia de la velocidad y de la

luz, la vanguardia artística

emergía desde espacios distintos a los de la arquitectura con producciones de figuras como Roberto Arlt o de Macedonio Fernández, por

citar algunos, y también con las de Antonio Berni o

Xul Solar quienes anticipaban desde la plástica un futuro con la supremacía de la tecnología y del maquinismo.

Y si bien el proyecto moderno argentino distaba de los modelos centrales

europeos, los medios locales reproducían en gráfica la esperanzada consolidación del progreso; las aspiraciones de bienestar y de confort convencían a través de los nuevos programas arquitectónicos que reunían los edificios de varios pisos para renta de viviendas u oficinas, los rascacielos o los espacios dedicados a la

recreación como los cines.

La producción editorial acompañaba esta escalada progresista y nos ofrece cifras

sorprendentes al constatar que,

por ejemplo, en Buenos Aires

entre 1900 y 1950, fueron editados

cerca de veinte títulos10 dedicados a la

arquitectura y sus disciplinas

congruentes (construcciones,

urbanismo, bellas artes, etc.). Una cantidad por demás considerable si se piensa que las empresas periodísticas que las llevaban adelante habían nacido en el seno

de agrupaciones gremiales, estudiantiles y algunos órganos independientes de la profesión. Sus páginas afianzarán los principios de la tan

mentada arquitectura moderna11: una abstracción proyectual emergente gracias a la

aplicación de los nuevos materiales, la geometrización casi absoluta en las líneas estéticas, la síntesis de los programas tanto funcionales como estructurales, el esmero en el uso de colores

tenues y el empleo de novedosos equipamientos tecnológicos.

3. - Fotografiar la arquitectura moderna

En su sentido

más amplio, algunos autores refieren a este período del desarrollo arquitectónico como el resultado de un elevado proceso de industrialización. Fue el momento donde el adjetivo “moderno” se sustantivizó a partir de la ruptura espacial con los cánones históricos academicistas y al cual se sumó, desde

las revistas especializadas

y a través de la fotografía

como recurso gráfico, una feroz promoción de las nuevas producciones arquitectónicas. Esta comunión de la fotografía con la arquitectura, encontró su mayor acento hacia los años 30 en las aulas de la Bauhaus

y conformó un hito en el modo de mostrar la arquitectura:“apreciar el espacio era comprender una nueva cultura espacial”.

Fue el puntal de la Nueva fotografía

introducida en las aulas por

Walter Peterhans, sustentada

por Lazlo Moholy Nagy en el

discurso teórico y por

Alexander Radchenko en las cuestiones prácticas. La fotografía

de arquitectura se consustanció como el casi único y válido instrumento teórico y plástico para pensar y representar el espacio y alejándose del Pictorialismo

fotográfico vigente hasta ese

entonces, fue el momento de acentuar los objetivos modernos tanto gráficos como constructivos, puristas en sus formas y también en funcionalidad.

Este fenómeno globalizante, por ponerlo en términos de nuestro siglo, creció y repercutió en ejemplos extranjeros,

como el caso de la Architectural

Review en cuyas páginas Philip Morton Shand (1934) remarcaba la relación entre

la Nueva Arquitectura y la Nueva Fotografía,

expresando “los dos campos

en los que el espíritu de nuestra época han

logrado manifestarse de una

manera definitiva, son la fotografía y la arquitectura…

(pues) …la misma ornamentación que cambió la fotografía

arquitectónica, revolucionó

la crítica arquitectónica”,

o también desde las páginas de las ediciones alemanas Werkbund o Modern Bauformen

-publicación en la cual su portada

de diciembre de 1932 incluye

la foto de una moderna vivienda diseñada por el arquitecto

argentino Alberto Prebisch-. Otro

hecho contemporáneo y conducente con estas ideas lo revistió la exposición “The International

Style” realizada en el MOMA

de New York en 1935, donde las

novedades arquitectónicas se

presentaron exclusivamente a

través de fotografías. Es que

no hubo sistema de difusión de la arquitectura de entonces que pudiera evadir el modo de entender los lineamientos de la modernidad y que,

por supuesto, no acudiera al

empleo de la fotografía como medio público de expresividad.

3. - Las revistas de arquitectura y la fotografía de Buenos Aires

En el campo editorial específico de la arquitectura, son tres las revistas de frecuencia mensual que van a destacarse en tanto canales de comunicación disciplinar. La más antigua de ellas, la Revista de Arquitectura12

con noticias de la profesión y vocera del gremio local;

también CACYA -la revista

del Centro de Argentino de Constructores

de Obras y Anexos, vigente entre 1927 y 1951- que recopilaba

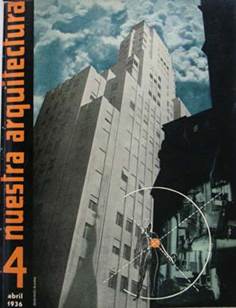

en sus páginas la producción de los arquitectos excluidos del stablishment local.Y la tercera, de carácter netamente comercial, salía al mercado en 1929 bajo el título de Nuestra

Arquitectura, conducida

por Walter Hylton Scott y se presentaba

“para servir al arte y a la

industria” según su primer editorial de agosto de ese

año.

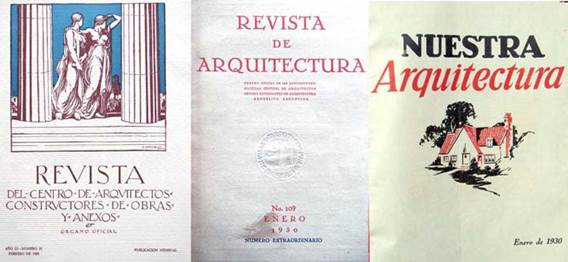

Tapas de las ediciones de CACYA, Revista de Arquitectura y Nuestra

Arquitectura.

Dados

sus diferentes orígenes, también las características en sus ediciones sentaron distinciones. Hacia 1930, CACYA13 mostraba una realidad

arquitectónica un tanto marginal con preponderancia de

ejemplos europeos por sobre los locales. Las obras publicadas, eclécticas y conservadoras, propias más bien de una estilística pintoresquista, daban cuenta de la formación extranjera de la mayoría de sus autores y a partir de 1935 pone en evidencia el adjetivo moderno con la inclusión de diseños que describían desde conjuntos de viviendas hasta salas cinematográficas. Recién hacia 1940 hay cambios en el diseño de tapa, al incorporar fotografías de edificios locales, y en tanto toman

vigencia los tópicos como “la casa económica” o la “vivienda mínima”, las fotografías interiores ocupan mayor espacio y prevalecen siempre sobre los textos explicativos. Si bien a lo largo de estos

veinte años de análisis, se observa que en CACYA

fueron las ediciones “aniversarios”, ocurridas durante los meses de junio de cada año,

las ocasiones de renovarse y

de aportar cambios gráficos,

sus páginas intentaron reflejar la modernidad incluyendo

textos procedentes del exterior

-como la traducción de Hacia una arquitectura de Le Corbusier

editada en entregas a partir de 1930-, pero no alcanzaron a desplegar el discurso ni gráfico ni

textual, que la vinculara con la realidad

del medio arquitectónico de entonces.

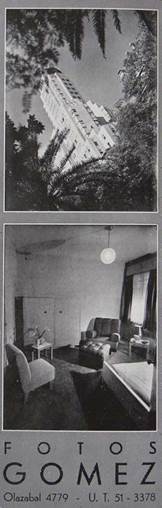

Publicidad de los Hermanos

Forero aparecida en diversas ediciones

de la revista CACYA a partir de los años 30.

Casa de renta del Arquitecto Andrés Kálnay, Foto Hermanos Forero para CACYA, año 3, Nº

33, 1930 .

Los fotógrafos que trabajaron para CACYA,

o para los estudios de arquitectura que entregaban material a la editorial, a diferencia

de quienes publicaban dibujos, no figuran con un crédito

autoral expresado como tal. Sin embargo, ya sea a través de publicidades en diversos ejemplares

o en el completo listado de Gremios de la Construcción

que muestran las ediciones,

se incluye un rubro específico bajo el título de “Fotógrafos”. Entre los profesionales mayormente citados figuran

los “Hermanos Forero” con fotografías para arquitectos

como Félix Sluzki, Gunther Müller, los hermanos Kálnay y también para empresas extranjeras como la Siemmens Bauformen. Las fotos de Nicolás

y Diego Forero14 podrían encuadrarse dentro de las clásicas

imágenes de edificios, en su producción

se descubren situaciones descriptivas del edificio en cuestión, con reportajes gráficos que si bien muy completos

y sistemáticos en función del relato gráfico diario de evolución de cada obra, sus fotografías distan de arrojar mayores novedades en la composición de la imagen.

No sucedió lo mismo con sus pares editoriales, la Revista de Arquitectura y, menos aún, con Nuestra Arquitectura.

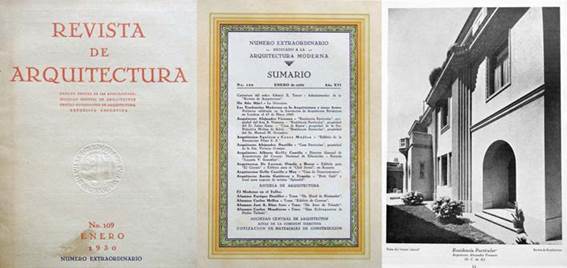

En la Revista de la

SCA, aunque el repertorio

historicista no estuvo ausente, llama la atención la edición de enero de 1930 titulada Número especial

dedicado a la Arquitectura Moderna en el cual

priman las fotografías de obras

de Alejandro Virasoro y de Alberto Gelly Cantilo, entre otros. Sin embargo,

el perfil de las producciones

mostradas en esa edición y claramente

deudoras del Art Déco, desentonan un tanto con la inclinación

editorial de ese número decidida

a destacar las “tendencias modernas internacionales”.15

Con calidad en las tomas, las fotografías allí publicadas presentan y refuerzan esa arquitectura de líneas novedosas, y si bien estas fotos

también son anónimas, no sería erróneo adjudicarlas

a quien diera sus primeros pasos en esta publicación

y, con el tiempo y dentro de la editorial Contémpora, profesionalizaría la fotografía dentro del ambiente arquitectónico:

Manuel Gómez Piñeyro16.

Portadas de la Revista

de Arquitectura de la SCA, Número extraordinario dedicado a la arquitectura moderna, enero 1930.

La Revista de la SCA en

sus páginas fomentaba un espectro más amplio

que la arquitectura y hacia

fines de la década del 30 la introducción

de los conceptos de urbanismo,

la incorporación de tecnología

y la transformación del hábitat

se vislumbran en el diseño de sus portadas con la inclusión de imágenes a toda página. Por supuesto que no estuvieron ausentes los criterios de modernidad

alineados bajo los conceptos de “confort”

exhibidos en la publicidad de distintas empresas, así como

tampoco los ensayos provenien- tes del extranjero con textos de Gropius,

Mendelsohn, Mies van der Rohe

entre otros, todos ellos alentados a través de fotografías cautivantes para el primer caso y

meramente ilustrativas para

estos últimos.

Las fotografías de Manuel Gómez en muchos casos

aunque anónimas si consideramos los créditos de autor, se adivinan a través de su monograma

incluido dentro de la misma imagen publicada. En otras,

igualmente se puede anticipar su autoría

incluyendo las numerosas páginas publicitarias de las firmas que participaban en las obras presentadas

en cada número, que repitiendo las mismas imágenes incluidas en los artículos, si bien el objeto arquitectónico por mostrar se descontextualiza, rodeándolo de los beneficios que ofrece la empresa y alientan su consumo

a través de términos como “confort”,“bienestar” y “modernidad”.

Manuel Gómez Piñeyro. Publicidad de empresa que

incluye una de sus fotografías

como puede verse repetida en su

propaganda personal (Nuestra Arquitectura, abril de 1934).

Las editoriales de la Revista

de la SCA hicieron notar

en la cobertura de los años 40 un dejo de conservadurismo que perduró hasta

la mitad de esa década, las tiradas se hicieron eco de las políticas estatales

que incluían programas con escalas monumentales y aunque

no reformulaban la tendencia

moderna pretendidas por la profesión, sí relevaban

en fotografías una gran producción originada en manos del gobierno (Ministerio de Obras Públicas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, etc.). Pero

tampoco en esta ocasión los

fotógrafos lograban un renglón que diera cuenta de sus autorías; seguramente, y por el sistema organizativo institucional, las imágenes eran producidas

por Departamentos Fotográficos

generados dentro de cada organismo estatal.

Desde el renglón comercial, las páginas de Nuestra Arquitectura mostraron desde su origen, un sesgo editorial

diferente al de sus pares tanto en gráfica como en contenido. El interés central

de sus páginas radicaba en la vivienda unifamiliar con preferencia por las casas californianas al punto que esta idea era reflejada en la portada a través de la síntesis gráfica de un chalet. Sus ediciones tuvieron amplitud de criterios en

cuanto a estética y, aunque fue un tanto

ecléctica

en la selección de las obras presentadas, siempre estuvo profusamente ilustrada.

La aprobación de la mentada modernidad de esas décadas se percibe en distintas

ocasiones dentro del contenido

de Nuestra Arquitectura: en

abril de 1932 se presenta una

nueva portada con la inclusión de una fotografía, las traducciones de revistas americanas

que acercaban conceptos novedosos como Pencil Points

o Architectural Record tampoco

estuvieron ausentes y, además, fueron muy numerosas las

ediciones en las que se publicaron obras de Richard Neutra casi siempre

acompañadas de las fotografías

de Julius Schulman.

En los primeros diez años de edición de Nuestra Arquitectura, la fotografía adquirió relevancia

tanto por tipo de presentación

como por calidad en su factura,

además de que la autoría fotográfica fue considerada de manera diferente respecto de las otras publicaciones. Fotógrafos como los Hermanos Forero, Jorge Pérez Tomé, Luis Heber, Roberto Baldiserotto y Manuel Gómez Piñeyro

se acreditan desde los primeros

números17 y sus fotografías

de arquitectura sirvieron tanto

para relatar obras específicamente desarrolladas, como

para ilustrar notas generales.

Cuando los años 50, los ejemplos publicados remiten a la arquitectura norteamericana y en todo momento

se consignan los créditos autorales figuran bajo las firmas de Schulman, Dearborn, o Bresnik,

entre otros.

Roberto Baldiserotto. Publicidad de estudio

fotográfico y artefacto de iluminación de líneas art déco publicado en Nuestra Arquitectura, octubre de 1929.

Si analizáramos estrictamente el modo

fotográfico de los autores hasta

aquí mencionados, las diferencias también son notorias. Las imágenes interiores realizadas por Gómez indican claramente el uso de iluminación artificial, en tanto que en las exteriores prevalece una fuga tan marcada que valida la geometrización casi pura de la arquitectura de los años 30 y 40.

Por su parte, Baldiserotto, descontextualizará el

edificio fotografiado de su entorno más

próximo y es capaz de llegar hasta la abstracción al momento

de retratar objetos, manifestando con este recurso la

aplicación de los nuevos materiales.18

Miguel

Gómez Piñeyro tuvo la capacidad de trabajar para los más renombrados estudios de arquitectura del momento empleando, además de su condición

de excelente fotógrafo, sus

habilidades de diseño en cuanto a puesta

en página de su propia publicidad.

Nada más revisar las distintas páginas que lo promocionan en la Revista de Arquitectura,

Casas y Jardines o en Nuestra

Arquitectura al anunciarse

con expresiones del tipo “fotografías son algo más que fotografías”, “los pequeños detalles son los que hacen la diferencia” o “El Arte fotográfico en la Arquitectura”, además de recalcar su habilidad al momento de emplear el procedimiento de Flou artístico19.

Publicidad y vivienda personal de Manuel Gómez Piñeyro,

publicadas en Revista de Arquitectura, abril de 1933, año 19, Nº 148.

4. - Modernidades en fotografía y fotografías de la arquitectura moderna

La fotografía de arquitectura constituye una temática compartida por ambas profesiones desde el propio descubrimiento de la fotografía, y ambas disciplinas encontraron puntos comunes a medida que la técnica les

proporcionó elementos de convergencia. Sin embargo, no fue hasta bien entrados los

años 20 que el perfeccionamiento del “retrato arquitectónico” –si pudiéramos titularlo de algún

modo- resalta las cualidades específicas de la arquitectura

moderna. Las experiencias gráficas en la Bauhaus, la instalación en el mercado internacional de la cámara “Leica” (1925) empleando películas de 35 mm, la aparición de la lámpara flash reemplazando los polvos de magnesio a partir de 1930, la comercialización

de la película “Kodachrome” en

1935 y al año siguiente la de

la “Agfa” que permitía obtener transparencias en color, abrieron infinitas posibilidades para que la

foto de arquitectura quedara instalada en el espacio editorial.

Simultáneamente, también, en el ámbito local, a partir de la década del 30 la fotografía alcanzó un rango de importancia cultural que

difícilmente pueda ser superado. En 1927 se realizó el “Primer Salón Internacional

Anual de Fotografía” -sentando las bases de la vanguardia

fotográfica en el país-, en 1934 se realiza el primer y único en el mundo “Salón Internacional de Bromóleos”, en 1938 se publica Foto

Arte sumándose a la ya existente Correo

Fotográfico Sudamericano

y en 1939 se publica el Primer Anuario

de Fotografía.

Un punto

de inflexión cultural fue la

conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad

de Buenos Aires en 1936. Ese año

se fundaba el Foto Club Argentino y la revista Fotocámara, se construía el

Obelisco, el primer rascacielos

–el edificio Kavanagh- emergía

en Plaza San Martín al mismo

tiempo que se abría la avenida 9 de julio, toda una serie de éxitos que sumaban logros a la modernización tanto en imágenes como

en arquitectura.

Portada de la revista Nuestra Arquitectura, abril de 1934. Una composición gráfica de novedosas líneas que muestra el edificio más alto de entonces en la ciudad: el Kavannagh.

En términos estrictamente abocados a esta “nueva fotografía”, las reproducciones impresas

adquirieron un discurso de encuadres

libres y picados, fugas acentuadas, la abstracción se hizo presente en la exhibición de los nuevos

edificios y, curiosamente, aunque el hecho arquitectónico sea un objeto creado para habitar, la ausencia de personas en las imágenes era cada vez más

evidente a medida que la fotografía sentaba presencia en las páginas de las revistas especializadas. En este aspecto, algunos

investigadores opinan que la

fotografía de arquitectura retoma esta modalidad

de los tratados de pintura renacentistas,

donde la ausencia de las sombras

es manifiesta y entonces es

posible que la “voluntad

de exclusión del autor, ofreciendo un medio perfectamente

objetivo, en teoría exento de toda intervención humana [figuere] explicando

la intención de hacer desaparecer toda huella de la presencia del fotógrafo

en la imagen”20.

Las fotografías editadas en las revistas de arquitectura que aquí se han analizado con certeza debieron poner en crisis la visión de la ciudad de esta primera mitad del siglo XX. No sería erróneo entonces concluir que el proyecto de “modernidad arquitectónica” se estableció

en nuestro context –como en muchos otros- primero como discurso gráfico para luego consolidar

sus propias reflexiones y, en esto,

los medios de comunicación sirvieron para proyectar estereotipos que fueron determinantes en el grado de confianza que requería el imaginario colectivo21.Al

menos así dan cuenta la estética y la morfología de las imágenes hasta aquí revisadas, las mismas que nos permiten entender de los intereses, de las percepciones y de

las motivaciones artísticas que intervinieron en ese momento de alta transformación que tuvo la arquitectura de Buenos Aires y que se mostró

elocuentemente en todas las ediciones de este período.

Sin lugar

a dudas, en ello mucho tuvieron

que ver los arquitectos con

las innovaciones proyectuales pero, seguramente, también los fotógrafos pues en el decir de Sara Facio “quizás más que en otros

medios de expresión, en fotografía es la singularidad del autor lo que jerarquiza el medio.”22

![]()

1. MESSINA, Rina

(comp.), Donde anida la memoria. Reflexiones acerca del uso de las

fuentes de investigación histórica, Córdoba, Ferreyra Editor, 2000.

2. MALOSETTI COSTA, Laura;

GENÉ, Marcela (comps.), Impresiones Porteñas. Imagen

y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, Ensayo Edhasa, 2009.

3. TELL,Verónica,“Reproducción fotográfica e impresión fotomecánica: materialidad y apropiación de imágenes a fines

del siglo XIX”,

en Malosetti Costa, Laura;

Gené, Marcela, Op. Cit., p. 141.

4. ARTUNDO, Patricia M.,“Revistas y proyectos artísticos y culturales durante la primera mitad del siglo XX: cinco revistas argentinas”, en Artundo, Patricia, (dir), Arte en revistas. Publica-

ciones culturales en la Argentina.

1900-1950, Buenos Aires, 2008, BeatrizViterbó Editora, p. 10.

5.

ARTUNDO, Patricia M., Op. Cit. p. 10.

6. IVINS,Williams Mills, Imagen impresa y conocimiento.Análisis

de la imagen prefotográfica, Barcelona, Colección Comunicación Visual,

Gustavo Gili, 1975,

p. 195.

7. “El mundo moderno se presenta, superficialmente, como el que empujó, el que tiende a empujar, la racionalización hasta

su límite y que, por este hecho, se permite depreciar –o mirar con respetuosa curiosidad las extrañas costumbres, los inventos y las representaciones imaginarias de las sociedades precedentes. (…) la vida del mundo moderno responde tanto

a lo imaginario como

cualquiera de las culturas arcaicas o históricas. Lo que se da como racionalidad de la sociedad es simplemente la forma…”, en: CASTORIA-

DIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona,Tusquets, 1999, p. 271.

8.

ARTUNDO, Patricia M., Op. Cit. p. 10.

9. ROJAS MIX, Miguel,

El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006, p. 23.

10. GUTIÉRREZ, Ramón,

MÉNDEZ, Patricia et al. Revistas de Arquitectura de América

Latina. 1900-2000. San Juan de Puerto

Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico, 2001.

11. Cfr.: Voz: “Moderna (Arquitectura)”, en: LIERNUR, Jorge;

ALIATA, Fernando. Diccionario de

Arquitectura

en la Argentina.

Buenos Aires: Clarín Arquitectura / AGEA, 2004, Tomo IV, p. 141 y ss.

12. Editada desde

1915 conjuntamente por el Centro de Estudiantes de Arquitectura y la Sociedad Central

de Arquitectos –SCA-,

y a partir de 1923 sólo por este organismo.

13. Cfr. Colección de revista CACYA desde Año VI, Nº 32 y subsiguientes existentes en CEDODAL.

14. Instalados en su casa de fotografía sobre calle Maipú al 300, se jactaban de fotografiar todo menos gente (salvando claro

está la famosa imagen

de la fundación de la revista Sur

en la escalera de la casa de Victoria Ocampo).

Cfr. MORENO,

María. “Araca Victoria. La biografía en imágenes de Victoria Ocampo”,

Página12, Buenos

Aires, 7 de enero de 2007.

15. Cfr. Revista de Arquitectura, Buenos

Aires, Sociedad Central

de Arquitectos, Nº 109, enero de 1930.

16.

Manuel

Gomez Piñeyro –Vigo,

1900; Buenos Aires,

1985), llegó a la capital

argentina los 7 años, se inició en una empresa dedicada inicialmente al cine,

la casa Glücksmann y también en el diario

La Prensa.

17. Cfr. la producción de Manuel

Gómez Piñeyro en el reportaje fotográfico de la casa

de Victoria Ocampo proyectada por Alejandro Bustillo, en

Nuestra Arquitectura, 3, Buenos Aires, Contémpora SRL,

octubre, 1929, pp. 92-109.

18. Cfr. ADAGIO,

Noemí, AMAME, Guillermo, “Retratos de arquitectura moderna de 1933. Dos miradas: Manuel Gómez

y Roberto Carlos

Baldisserotto”, Memoria del 9no Congreso de

Historia de la fotografía, Rosario, Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía,

2006, pp. 17-22.

19. El “Flou” o “desenfoque intencional” es una variante fotográfica en la cual la cámara

impone una correlación

entre la cantidad de luz que entra

en el objetivo y la distancia focal, provocando así mayor o menor grado de nitidez de la imagen logrando un desenfoque por detrás del objeto retratado.

20. CHÉROUX, Clément,“Cuando la fotografía es desnudada de sus propios errores”, Breve historia del error fotográfico, Serie Ve, 2, México, CONACULTA, UNAM, Fundación Televisa, p. 78.

21. FRÜH, Werner, Realiatsvermittlung durch Massenmedien. Die permanent Transformation der Wirkichkeit,Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994

, citando a Walter Lippman.

22. FACIO, Sara, D’AMICO, Alicia,

La fotografía 1840-1930, Historia general

del arte

en la Argentina, tomo

5, Buenos Aires,

Academia Nacional de Bellas Artes, 1988,

p. 87.