Introducción

En el año 2004 se realizó

un estudio transdisciplinario e interdisciplinario en la comunidad denominada

El Paramito Alto, perteneciente a la etnia timote, localizada en el municipio

Miranda del Estado Mérida, Venezuela. Este trabajo partió de una investigación

que ya venía realizando el profesor Luis Bastidas, del Instituto de

Investigaciones Antropológicas y Etnográficas de la ULA con esta comunidad, a

la cual nos integramos varios centros de investigación pertenecientes a

diversas facultades: Arquitectura, Medicina (Medicina y Nutrición), Odontología,

Humanidades y Ciencias Políticas. Cada una tenía un objetivo común: conocer la

idiosincrasia y modos de expresión de esta comunidad, entender su pensamiento y

realizar algunas propuestas que, respetando todas sus creencias, pudieran

mejorar sus condiciones de vida, sobre todo porque en el diagnóstico realizado

se encontraron serios problemas de salud asociados a su hábitat y sus

costumbres. La experiencia fue todo un descubrimiento y un aprendizaje de mucho

valor por cuanto significó un reto de integración de saberes.

La comunidad y sus antecedentes históricos

De acuerdo con la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos

Indígenas, una comunidad indígena está integrada por personas descendientes de

un pueblo indígena originario, que habitan un espacio geográfico determinado, y

conservan tierras y patrones de comportamiento característicos de la etnia a la

que dicen pertenecer. Además, deben identificarse con ella, con su cultura e

idiosincrasia, con sus leyes y formas de organización política, social y

económica, adecuándose a sus necesidades, creencias y costumbres.

Esta misma ley reconoce las tierras

y el hábitat indígena como el lugar donde estas comunidades:

ejercen

sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su

vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los

espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo,

asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas

que hayan ocupado ancestral o tradicionalmente y que son necesarias para

garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.1

Lo destacable de esta definición es que

identifica y reconoce los valores que son sustanciales a una comunidad que convive

en determinadas condiciones y lugar, que se relaciona con su entorno como una

comunidad biótica en perfecta armonía. Y es esa convivencia la que genera una

forma de vida que se expresa en su cultura y representaciones, siendo una de

estas su hábitat y sus costumbres, como señala Rago

“una cultura —cada cultura— es una forma singular e irrepetible de tomar

posesión del mundo mediante una toma de posición frente a él.”2

Las comunidades indígenas en

Venezuela son el producto de procesos de colonización humana que datan

aproximadamente 30.000 años y se configuraron como pequeños grupos de

recolectores y cazadores que en el tiempo comenzaron a desarrollar procesos de

territorialidad. Como señala Sanoja “los mismos

culminaron en el siglo XV de la era con la formación en Suramérica de

sociedades regionales cuyo grado de desarrollo de las fuerzas productivas iban

desde imperios, Estados y señoríos hasta bandas de recolectores cazadores.”3

De acuerdo con Sanoja,

en el caso de la denominada fachada andina venezolana, algunos de estos grupos,

como la comunidad caketía y la timoto-cuica,

formaron poblados en los cuáles se desarrolló la agricultura de regadío y el

cultivo en terrazas, la producción artesanal de tejidos y la alfarería. El

control de los recursos naturales de fauna y de flora fueron condiciones

necesarias para estos procesos de territorialización, particularmente en

regiones como la andina, y también por lo que significó el sedentarismo como

premisa previa al asentamiento en un lugar determinado. De acuerdo con la

clasificación dada por Bate,4 sobre el territorio suramericano se

asentaron tres grandes pueblos de cazadores y recolectores con rasgos

culturales similares, siendo el segundo de ellos el correspondiente al grupo de

los cazadores-recolectores andinos, quienes habitaban “los valles costeros del

noroeste de Venezuela, los valles alto andinos.”5

La comunidad de estudio a la que se

refiere este artículo pertenece al grupo étnico de los timote, localizados en

la región alto andina del Estado Mérida, en Venezuela. Su denominación como

comunidad indígena ha sido objeto de estudio de diversos autores,6

en los cuales predomina la tesis que sostiene que los timote

agrupan a una serie de pequeñas comunidades que se localizaban en distintos

lugares de la región andina, específicamente del Estado Mérida. Según Marcano, los timote se subdividían en veintiocho tribus.7

En lo que sí hay coincidencia en la mayoría de los autores es en el

señalamiento de que no existía una comunidad timoto-cuica

como tal, y que la nación de cuicas (kuikas) fue la

que ocupó el territorio del estado Trujillo. Así lo expresa Jahn: “Los Kuikas, o sea los aborígenes trujillanos, hablaban la misma

lengua que sus vecinos occidentales, los merideños y por esta razón debemos

considerarlos como miembros de la gran nación Timote, pobladora de toda nuestra

región andina de Trujillo y Mérida.”8

Sin entrar en análisis más profundos

sobre el origen de estas comunidades, pero entendiendo que antes de la

conquista o penetración española en el siglo XVI, efectivamente hubo en la

región andina venezolana comunidades indígenas repartidas en todo el

territorio, y una de esas poblaciones son las conocidas como timote o timotos, nos centraremos en cómo un grupo de esa comunidad

ha permanecido en el tiempo y en los territorios que inicialmente ocuparon en

la época prehispánica. Se trata de la comunidad conocida como comunidad

indígena El Paramito Alto de la etnia timote.

La comunidad indígena El Paramito Alto de la etnia timote

Esta comunidad

se encuentra localizada a

35 minutos de la población de Timotes,

capital del Municipio Miranda del Estado Mérida. Se sitúa

en la zona de Páramo a una altura que supera los 3.000 m s. n.

m. y una temperatura media anual

de 8 ºC. Su principal actividad

económica es la agricultura:

hortalizas, tubérculos y granos; también pescan, cazan, recolectan frutos, plantas medicinales y crían animales para su consumo.

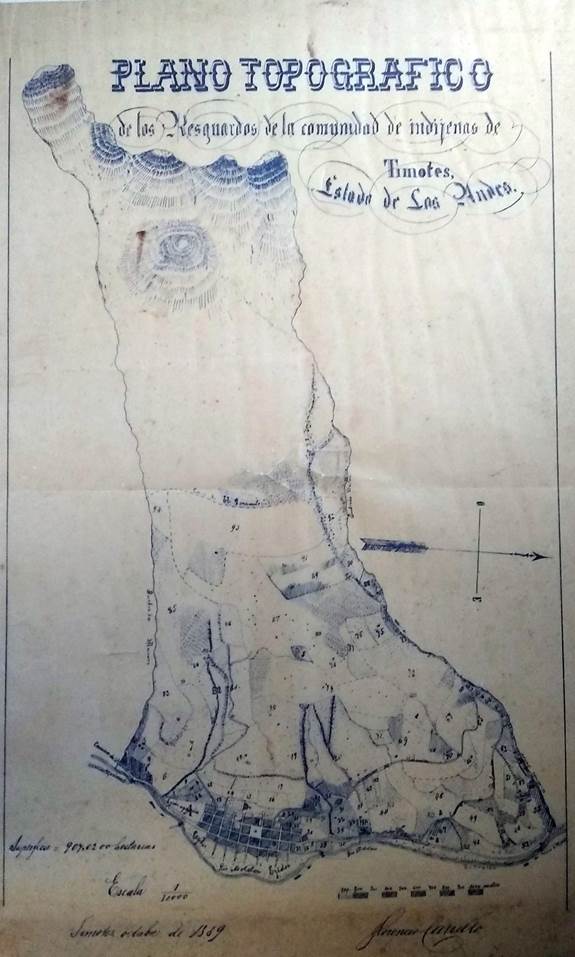

Está documentado que estas comunidades forman parte de un “resguardo indígena,” figura jurídica que determina la concesión de unidades de tierra por

medio de títulos a grupos indígenas, con el objeto de que fueran usufructuadas colectivamente (Fig. 1). En el caso de las tierras de los timote,

estas fueron asignadas por la Corona española en el año 15949 y se les

conoce como tierra del común, derechos de páramo o derechos

de cría. Y si bien es cierto que esta institución tenía el propósito de resguardar a la población

indígena de la voracidad del encomendero y garantizar su estancia en su territorio,

fueron los propios indígenas quienes “impregnaron sus propias características a esos espacios y a su organización social y se asieron a

ellos para mantener recelosamente sus costumbres y creencias ancestrales, circunstancia que les enraizó y llevó a defenderlas tenazmente.”10

Otro aspecto

importante a considerar

es que esta comunidad se estableció

como una mancomunidad y se reconocieron como descendientes de los antiguos comuneros, rigiéndose por normas establecidas y reconocidas en un Estatuto de la Comunidad (derechos

consuetudinarios), en el cual se percibe su estructura organizativa

y normas de comportamiento,

reconociendo en este estatuto muchas

de sus prácticas sociales matriarcales y endogámicas. Uno de

los aspectos notables de estos

estatutos es el de la noción

de lo colectivo, la tierra es propiedad

de todos y no permitieron ni permiten adjudicaciones

individuales.

En el apartado 1 del estatuto se reconocen como comuneros y la condición de la propiedad comunal de la tierra. Cuando un comunero vende las bienhechurías es desterrado de la comunidad (apartado 6) y pierde el derecho a

pertenecer a la mancomunidad.

O cuando ingresa alguien que no es parte de la comunidad, por razones de unión de una pareja, es decisión de

la población si aceptan o no

su incorporación (apartado 7).11

En el año 2001, se promulga la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas,12

y en la misma se consolida la comunidad de El Paramito Alto como una etnia venezolana, así como la propiedad

del territorio que ocupan; sin

embargo, es de notar que este

reconocimiento fue producto de la lucha reivindicativa de la propia comunidad, ya que ni en el artículo

19 de la mencionada ley, ni

en el censo del año 2011,13 aparecen registrados como pueblo indígena, inclusive no los mencionan como comunidades indígenas

en el Estado Mérida, a pesar de que está comprobada su existencia. Solo se nombra una comunidad timoto-cuica compuesta por 228 habitantes en el apartado: “Otras Entidades.”

La población

En el censo realizado en el año 2004 por el grupo de investigación, el número de habitantes

que conformaban la comunidad timote de El Paramito Alto

era de 91 personas, agrupadas en

18 familias, con predominio

del género masculino (50,59%)

y en edades menores a los 30 años, lo que habla de una población joven. Es de

notar que la mayoría de la población

ha nacido en la comunidad (69,2%). La educación formal no representa una prioridad

en la cosmovisión del comunero,

ya que lo más importante es que el varón trabaje en la siembra

y la mujer en el hogar; aunado a esta costumbre, la escuela queda retirada

de la comunidad, lo que incrementa

la deserción escolar y, por ende,

el bajo nivel educativo del

grupo. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado una escuela primaria en la zona, lo que ha modificado un poco esta condición. No se tiene conocimiento de otro censo que se haya realizado hasta ahora.

Es una población tradicional,

con una estructura familiar matrilineal nuclear extensa,

porque en la misma vivienda se encuentran otros miembros de la familia de uno de los cónyuges. Son familias funcionales y la figura del hombre es representativa

de la autoridad, aun cuando el papel de la mujer es fundamental para el funcionamiento

de la familia, ya que ellas son las que se ocupan de la

casa, de la alimentación, siembran

para el consumo familiar y participan

en las decisiones de la comunidad. Son familias con apego

a sus tradiciones y costumbres, y su actividad económica principal es la

agricultura. Se reconocen como parte de una comunidad indígena, de la etnia timote y mantienen vivas sus creencias y manifestaciones culturales.

Cultura y creencias

religiosas

Según Zimmerman,

el concepto de identidad está asociado al lugar y su medio ambiente, a las formas de organización social, a las creencias

religiosas, a la formas de interactuar entre

ellos y con los demás: “los modos de pensar, las rutinas de la vida diaria, el conocimiento acumulado sobre el mundo, en relación

con las capacidades del manejo

de la vida, tales como conocimientos agrícolas, de cacería, técnicas de cocina y de artesanía, vestido, entre otros.”14

Un elemento

clave para comprender la cultura

de la comunidad indígena de

El Paramito es su vínculo con la tierra ancestral, por el significado

que tiene en relación con sus ancestros y sus creencias ya que en ella se encuentran

sus elementos sagrados asociados con la naturaleza: el sol, la luna, el agua, las rocas, como describe Bastidas:

En muchos sitios de la Cordillera se continúa

teniendo un gran respeto hacia esos lugares

considerados por ellos como sagrados, es decir, páramos, lagunas, piedras y cuevas donde habitan

deidades como arcos y encantos a los que hasta hace poco se les daba nombre de ‘cheses’, según la

tradición oral.15

Es decir, la

tierra no es considerada como

un mero territorio delimitado

y demarcado, sino como la generadora de vida a la que se encuentran unidos, por un:

vínculo histórico, místico y espiritual que rebasa lo meramente jurídico. Además, los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos mediante los cuales establecen la relación entre un espacio determinado, una historia específica, una cultura propia y una cosmovisión particular.16

En esta comunidad están muy bien diferenciados los espacios que definen su territorio y el significado que les asignan, por ejemplo, el pueblo de abajo es el pueblo de “los otros” y es

visitado por ellos para

satisfacer algunas necesidades económicas o de intercambio de alimentos. También se debe recurrir a él para menesteres religiosos —para quienes practican el catolicismo—, e institucionales.

El “plan” es el lugar donde se asientan

las viviendas, que se localizan de manera aislada en el terreno;

sin embargo, hay una regla en

este espacio y es que rige la casa materna como ordenadora, ya que alrededor de ella se ubican los hijos que van casándose (Fig. 2). Así lo expresan Nory Pereira, Nelly Mejías y Norma Carnevali:

En la forma

de ocupación del territorio

se observa una estructura

de localización en función de los lazos familiares, siendo la figura de la madre el elemento aglutinante: el símbolo de la fertilidad. Esta afirmación deriva también de las condiciones

que señalan las madres para la localización de las viviendas de los hijos y los vecinos ‘cerca pero no al lado’, ‘a la distancia que están ahora’, ‘cerca pero no enfrente’, ‘cerca de la mía’, como una necesidad de definir su territorialidad.17

Fig. 2. Camino a

la mancomunidad, obsérvese la distribución dispersa de las viviendas

en los distintos planos. Paramito Alto, 2009. (Fotografía de Nelly Mejías).

Esta es una de las razones de configuración

aparentemente desordenada de las viviendas sobre el territorio; a la que deben añadirse otras razones de

diversa índole, además del tema de la familia en el entorno

de la madre. Una de ellas está relacionada con su principal actividad económica: la agricultura, lo que

obliga a que las tierras para el cultivo

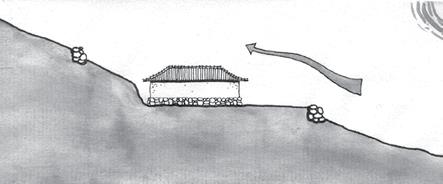

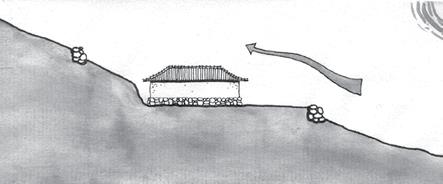

estén alejadas de la vivienda (Fig. 3). Solo está cerca de la casa la huerta de la madre, que por derecho tiene una parcela al lado de la vivienda para su cultivo, cosecha y goce de su beneficio

económico. Por otra parte, está el tema del clima y la necesidad de cobijarse de los vientos, lo que genera una manera

de aprovechar los elementos

del lugar, como las piedras, para usarlas como parte de la pared, y la inserción de la vivienda en la pendiente, de manera que el propio terreno sirve de protección (Fig. 4); de esta forma

se protegen, pero también aprovechan el sol que las

piedras absorben durante el día para generar calor en

las noches (Fig. 5).

Fig. 3. Disposición de las viviendas en el plan, asociado a la zona de

cultivo. Paramito Alto,

2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

Fig. 4. Disposición de la vivienda en el terreno aprovechando

la pendiente. Paramito Alto,

2005. (Dibujo de Carla Pereira).

Fig. 5. Vivienda

construida adosada a una piedra para aprovechar el calor en la noche.

Paramito Alto, 2005. (Fotografía

de Nelly Mejías).

Existen cercados pero no tienen la connotación de división de propiedades, ya que las tierras son de la comunidad,

sirven para la protección de

los animales, para que no dañen

la siembra o para que no se extravíen

en los páramos, que es el espacio de arriba, el lugar sagrado donde

habitan sus deidades. El dominio de los páramos es el dominio de los encantos, existen aquí cuatro

encantos mayores: el primero

de ellos es una dualidad hombre-mujer representada por dos piedras, don Airao y doña Rosa, esposos dueños del agua que sale de las nacientes que están a sus pies. Como relata Bastidas:

Los antiguos Timote como los actuales han visto en la naturaleza sus deidades más importantes, adorando la Luna, el Sol, la Lluvia y el Dios supremo Ches, sus santuarios estaban y están ubicados en lagunas, páramos

y piedras. Estos sitios sagrados, morada de los dioses,

fueron vistos por los españoles

como lugares diabólicos y por ende debían de ser erradicados.18

En

un estudio realizado por Álvarez

y Villamizar19 sobre la identidad indígena de los timote, se encuentra amplia información relacionada con

este tema de las creencias y mitos. Un aspecto que sí es destacable es cómo esta comunidad relaciona las enfermedades con sus creencias y su curación. Al respecto, Carlota Pereira y Francis Valero20 realizaron un acucioso estudio comparativo entre las enfermedades, los síntomas y la manera de curarlas, que tuvo resultados muy significativos desde el punto de vista científico,

de los cuales extraeremos algunos de ellos.

Creencias y salud

Para los comuneros, Dios tiene el don

de curar con la ayuda de los

conocimientos ancestrales, ya

que los males del cuerpo o enfermedades son consecuencia de encantamientos o malos espíritus. Según las autoras, las enfermedades o daños tienen dos causas: naturales, es decir, aquellas que se producen por la ruptura del equilibrio entre el cuerpo y el

ambiente, y en este sentido la comunidad reconoce la importancia de los elementos

naturales —agua, tierra y aire—,

que son vitales y que pueden

ser dañinos si son contaminados, produciendo enfermedades. Así se expresa una de las habitantes que

ejerce como medica, doña Petra: “las enfermedades vienen por el aire, la tierra, el agua, y como la tierra es redonda no pueden salir, por lo que entran al cuerpo y después vuelven a ella, estableciéndose

un círculo, que se repite constantemente.”21

Tabla no. 1. Cuadro de enfermedades en la comunidad timote. Tratamiento tradicional y explicación científica. Elaboración propia a partir del trabajo de Pereira y

Valero, “La comunidad indígena,”

497-542.

Por

otra parte, la comprensión del componente

mítico en las comunidades, que implica el manejo de saberes de la medicina ancestral, permite encontrar explicaciones del comportamiento humano y descifrar los lenguajes secretos del chamanismo, respecto a los males del cuerpo que

se producen por causas asociadas a castigos de Dios, encantamientos, comportamientos, etc.

En la comunidad existe gran diversidad de personajes con conocimientos de medicina ancestral y que tienen ciertos roles, estos son: mojanes, autoridad, temor por sus poderes; médicos, curan, pero también pueden

producir daños y en ese caso se convierten en mojanes;

yerbateros, curan con ramas y yerbas; comadronas, solo son mujeres, ayudan en el parto; sobanderos, curandero especializado en la

soba, cura el mal de ojo y el

cuajo caído de los niños; y aguateros, cura leyendo las aguas provenientes del cuerpo.

En

la comunidad objeto de estudio se encontraron

dos curanderos o yerbateros, una comadrona,

y un moján que vive apartado de la comunidad y adquirió poderes en Maracaibo. La comunidad considera que es un mojan

o brujo maléfico, que practica

rituales, ensalmes y despojos con ramas, invoca dioses negros, extraños, sin

piernas, barrigones, calvos (buda), con cintas rojas en

la cabeza, y a los siete poderes,

y los siete aires —ritual semejante al que se realiza en la montaña de Sorte, en el Estado Yaracuy, en el culto al Negro Felipe—. Además, en la comunidad

también hay un aguatero, que

vive en el pueblo abajo (Timotes) y una sobandera, que vive en Puente Real.

En

cuanto al análisis comparativo realizado por las investigadoras Pereira y Valero en

la comunidad, en la tabla no. 1 se muestran algunos de ellos, asociados con otras causas y que en definitiva nos hablan de sus creencias; refiriéndose a las causas sobrenaturales, que son las enfermedades

relacionadas con eventos de

la naturaleza o de carácter

religioso.

La vivienda y el espacio

La tipología

de la vivienda está relacionada con el ambiente, ya

que su forma en muchos casos se adapta al relieve, además del uso de los materiales de la zona para

la construcción de las viviendas

(es necesario acotar que poco a poco estos

materiales están siendo sustituidos por otros, como el cemento y el adobe). También están las razones culturales, ya que la distribución de sus espacios responde a su cosmovisión

y sus creencias mágico-religiosas,

que se verifican en su localización en función de los lazos familiares, siendo la figura de la madre el elemento

aglutinante: el símbolo de la fertilidad. Un tercer elemento está vinculado con un modo de vida sustentado en la producción agrícola.

Las

primeras viviendas estaban configuradas en un espacio único,

cerrado y volcado hacia su interior, definiendo claramente su razón de cobijo

y la raíz de sus ancestros indígenas. Estas viviendas inicialmente fueron construidas con piedra, en su

basamento y paredes, hasta el

techo, el cual era de paja o frailejón (Figs. 6 y 7).

Fig. 6. Ruinas de vivienda indígena localizadas en la parte alta de la zona El Paramito, 2015. (Fotografía de Nelly

Mejías).

Fig. 7. Vivienda indígena que aún se conserva en la zona del páramo merideño, lugar conocido como “Gaviria,” que guarda las mismas características constructivas de las

viviendas indígenas de los timote. Gaviria, Municipio Mucuchíes

del Estado Mérida, 2006. (Fotografía de Nelly Mejías).

Posteriormente se realizaron con otro sistema constructivo

basado en el uso de la tierra —tapia y

bahareque— otorgándole la morfología

característica que se observa

en todo el páramo merideño. Lo curioso es que siendo un clima de páramo, el sistema constructivo de bahareque sea más

utilizado que la tapia, reconocida por la absorción del calor (Fig. 8). Este sistema ha tenido que ser forzosamente sustituido por cuanto el Ministerio del Ambiente no permite que se extraiga el carruzo o caña brava de la zona con fines de protección,

lo que ha obligado a la comunidad

a buscar alternativas de construcción con otros materiales y sistemas constructivos (Fig. 9).

Fig. 8. Vivienda construida con

bahareque y techo de zinc en

sustitución del carrizo y la

teja. Paramito Alto, 2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

Fig. 9. Vivienda de dos piezas construidas con materiales diversos: piedra, bahareque, teja y zinc en techos. Paramito Alto, 2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

En

este sentido la Facultad de Arquitectura realizó con los hombres de la comunidad

(las mujeres no participan de

esta actividad) estudios experimentales con sistemas como el adobe ya que ello permite

que se fabriquen con la tierra del lugar.

En

la vivienda básica, aún siendo de un solo módulo, el elemento predominante es la cocina y el fuego —el lugar femenino, el

hogar— que también sirve como habitación

y como depósito (Fig. 10). En

un extremo de la cocina se localiza el fogón y, en pocos

casos, se observa el horno de pan; al otro extremo duerme la familia. En este

espacio también tienen a los animales debido a la necesidad de protegerlos de los perros y otros depredadores de la zona. Cuando construyen un nuevo espacio, generalmente es para separar el fogón de la habitación. En este espacio es fundamental la presencia del altar, el cual muestra el sincretismo religioso imperante en la comunidad.

Fig. 10. Espacio de la cocina que contiene el fogón con una única abertura en la pared para desalojar el humo de la leña. Paramito Alto, 2015. (Fotografía de Nelly Mejías).

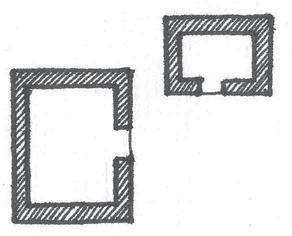

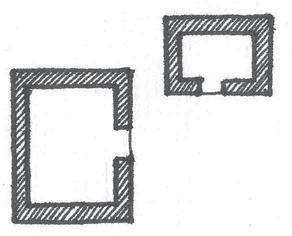

La

segunda tipología está formada por dos módulos dispuestos

uno al lado del otro, o en forma perpendicular, separados por escasos metros (Fig.

11). En pocos casos se colocan frontalmente. Por razones asociadas a su visión cosmogónica del mundo y de los roles que a cada quién corresponde, esta tipología preserva la distinción del género: el espacio del hombre (habitaciones) y el de la mujer (cocina). La cocina es el centro de las reuniones familiares y es el espacio en que se permite la entrada de las

visitas (Figs. 12 y 13).

Fig. 11. Disposición de las viviendas compuestas por dos módulos. Paramito Alto, 2005. (Dibujo de Carla Pereira).

Fig. 12. Disposición de la vivienda en “L”, diferenciando los espacios del hombre

y de la mujer. Paramito Alto,

2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

Fig. 13. Disposición de la vivienda enfrentando ambos espacios y la zona de cultivo de la

mujer. Paramito Alto, 2005.

(Fotografía de Nelly Mejías).

Cuando se construye un nuevo módulo,

la cocina queda separada de la sala y las habitaciones, pero sigue siendo el centro de reunión de la familia en la hora de la comida. Adicional

a esta función, es indispensable que la ubicación de la

cocina esté directamente relacionada con la huerta familiar, ya que este espacio pertenece

a la mujer y del producto de

su siembra solo ella tiene derecho. Lo mismo que del jardín.

En

la medida en que la vivienda crece se van configurando otros lugares, como la sala y el corredor. La sala es el espacio religioso

representativo de la familia, donde se celebran las festividades

y eventos más importantes: velatorio de los muertos, casamientos o paraduras. Cuando se trata de una reunión con la comunidad,

la misma se produce en un espacio comunitario, antiguamente llamado “caney” en el cual

se cumplen múltiples funciones. En la sala se coloca el altar, con gran

significación para la familia.

No es el lugar para atender

visitas, estas se realizan fuera de la casa, en el corredor que enlaza con la cocina, donde se atienden las visitas institucionales.

Villamizar y Álvarez han elaborado

un trabajo en relación al tema de las visitas en las cuales clasifican los tipos y su asociación

con los espacios. Al respecto

señalan: “la visita en la zona andina venezolana como una forma de encuentro entre los espacios duales afuera/adentro.”22

Las investigadoras encontraron

que los dominios de la territorialidad

en la visita se estructuran a través de prohibiciones para el uso del espacio y del tiempo del anfitrión, interdicciones sobre algunos temas

de conversación, y restricciones

en lo que respecta a la presencia de los niños y al número de visitantes. Para Doris,

visitar es como una costumbre.23

El

dormitorio, en la mayoría de los casos único, es el lugar del reposo, es el sitio donde duerme toda la familia. Cuando son dos habitaciones o más, por lo general

se comunican internamente a

través de pequeños vanos, sin puertas; a veces se comparte como depósito.

Este lugar es impenetrable, es la intimidad

de la familia y no puede ser

visitado por personas extrañas

porque pueden traer daños, como

el mal de ojo.

Un

elemento relevante en esta hibridación

de culturas es el significado

que se le asigna al lugar donde se realizan las actividades “propias del cuerpo,” el cual siempre debe estar fuera de la casa, oculto, donde no se vea cuando se acude a él, ya que es el lugar de los malos aires y espíritus que enferman, porque en el lugar donde

habitan no deben ubicarse los desechos del cuerpo. Por eso es preferible que sea al aire libre, para que el viento se

lleve todo. Otra consideración es la referida al baño, el cual se realiza en un rincón donde

está el fogón, debido al frío de la zona. Esta realidad está

cambiando progresivamente por

cuanto en los nuevos espacios que se están incorporando a las viviendas, uno de ellos es el sanitario con todas sus piezas.

Todo parece indicar que el

concepto espacial que predomina en la vivienda original de la zona de estudio parte de dos formas básicas: el cuadrado –símbolo de dominación o poder– y el rectángulo —símbolo de protección y seguridad—. Ambas se insertan dentro de una estructura conceptual derivada de

un orden teológico, que deviene de un modelo cosmológico asociado a los elementos y leyes naturales. También está claro que la asociación de estos espacios con el género, siendo el femenino predominante, responde quizás al símbolo de fertilidad que representa la mujer. El adentro y el afuera: esta es la clave para entender la vivienda de los pobladores de El Paramito. El adentro es la familia, es la intimidad, es lo oculto y es la protección; el afuera son los amigos,

el trabajo, los negocios, los

extraños, los arcos y los encantos,

los malos aires.24

1.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no. 38. 344. Caracas 27 de diciembre de 2005.

(Artículo 3:4).

2.

Victor Rago, “Breve

noticia sobre la diversidad,” Revista Así somos, año 4, no. 9 (2011): 6.

3.

Mario Sanoja, “Orígen de las fachadas geohistóricas de Venezuela,” Boletín Antropológico, no. 67 (2006): 279.

4. Felipe Bate, Comunidades Primitivas de Cazadores Recolectores de América, vol.

2 de Historia General

de América (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1983).

5.

Sanoja, “Orígen,” 265.

6. Jacquelin Clarac de Briceño, “Los grupos étnicos venezolanos en la visión de Julio C. Salas y la de investigadores contemporáneos,” Boletín Antropológico, no. 47 (1999): 35-61; Gladys

Gordones y Lino Meneses, “El poblamiento prehispánico de la Cordillera Andina de Venezuela,” Boletín Antropológico, no. 60 (2004):

37-71; Alfredo Jahn, Los Aborígenes del Occidente de Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores 1973); Julio Cesar Salas, Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira)

(Mérida: Universidad de Los Andes, Dirección de Cultura, 1956).

7. Marcano (1971), citado por Gladys

Gordones y Lino Meneses, Arqueología de la Cordillera de Mérida. Timote, Chibchas y arawakos (Mérida: Ministerio de la

Cultura, Ediciones Dábanatà, 2005).

8.

Jahn, Los

Aborígenes, 87.

9.

Luis Bastidas Valecillos, “Territorialidad y etnohistoria Timote,” FERMENTUN,

Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 453-79.

10.

Edda Samudio A., “De propiedad comunal a propiedad individual en el escenario agrario republicano de Venezuela. El caso de Timote,” Revista Procesos Históricos, no. 26 (2014): 217.

11.

Luis Bastidas Valecillos, “Las tierras

comunales indígenas en la legislación venezolana. Estudio de un caso,” Revista CENIPEC, no. 21 (2002):

47-81.

12.

Ley de Demarcación y Garantía del

Hábitat y Tierras

de los Pueblos

Indígenas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no.

37, 118. Caracass, 2 de

enero de 2001.

13.

Instituto Nacional

de Estadística, “XIV Censo de población y vivienda 2011. Histórico: Censos de población indígena,” consultado el 15 de septiembre de 2019, http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf

14. Zimmerman (1992), citado por

Alexandra Álvarez y Thania Villamizar, “La

identidad indígena en los Timote de los Andes

venezolanos,” FERMENTUN,

Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 82 (2018): 94.

15.

Bastidas Valecillos, “Territorialidad,” 466.

16.

Stavenhagen, citado por Bastidas Valecillos, 456.

17. Nory Pereira Colls,

Nelly Mejías y Norma Carnevali, “La vivienda indígena de los Timote,” FERMENTUN, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 483.

18.

Bastidas Valecillos, “Territorialidad,” 467.

19.

Álvarez y Villamizar, “La identidad,” 573-99.

20. Carlota Pereira y Francis Valero,

“La comunidad indígena de El Paramito,” FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 497-542.

21.

Pereira y Valero, 503.

22. Thania Villamizar y Alexandra

Álvarez, “La visita cotidiana: un intercambio de afectos, bienes y servicios. Un estudio en la Comunidad indígena Timote en Los Andes Venezolanos,” Consciencia y Diálogo. Anales sobre temas de Ciencias Humanas, no. 5 (2014): 85.

23.

Villamizar y Álvarez, 85.

24.

Un estudio mayor sobre este tema se puede encontrar en el trabajo de Pereira Colls, Mejía y Carnevali, “La vivienda,” 474-96.

Referencias

Álvarez, Alexandra, y Thania Villamizar. “La identidad indígena en los Timote de los Andes venezolanos.”

FERMENTUN, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 82 (2018):

573-99.

Bastidas Valecillos, Luis. “Las tierras

comunales indígenas en la legislación venezolana. Estudio de un caso.”

Revista

CENIPEC,

no. 21 (2002): 47-81.

−−−. “Territorialidad y etnohistoria Timote.” FERMENTUN,

Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56

(2009): 453-79.

Bate, Felipe. Comunidades Primitivas de Cazadores Recolectores de América.

Vol. 2 de Historia General

de América. Caracas: Academia

Nacional de la Historia, 1983.

Clarac de Briceño, Jacquelin. “Los grupos étnicos venezolanos en la visión de Julio C. Salas y la de investigadores contemporáneos.” Boletín Antropológico, no. 47 (1999): 35-61.

Gordones, Gladys,

y Lino Meneses. “El poblamiento prehispánico de la Cordillera Andina

de Venezuela.” Boletín

Antropológico, no. 60 (2004): 37-71.

−−−. Arqueología de la Cordillera de Mérida. Timote, Chibchas y arawakos. Mérida: Ministerio de la Cultura, Ediciones Dábanatà,

2005.

Instituto Nacional de Estadística. “XIV Censo de población y vivienda 2011. Histórico: Censos de población

indígena.” Consultado el 15

de septiembre de 2019. http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf

Jahn, Alfredo. Los Aborígenes del

Occidente de Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores, 1973.

Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos

Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela, no. 37, 118. Caracas 12 de enero de 2001.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela, no.

38, 344. Caracas 27 de diciembre de 2005.

Pereira,

Carlota, y Francis Valero. “La comunidad indígena de El Paramito.” FERMENTUM, Revista

Venezolana

de Sociología y Antropología, no. 56 (2009):

497-542.

Pereira Colls,

Nory, Nelly Mejía, y Norma Carnevali. “La vivienda indígena de los Timote.” FERMENTUN,

Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 474-96.

Rago, Victor. “Breve noticia sobre la diversidad.” Revista Así somos, año 4, no. 9 (2011): 6-7

Salas, Julio

Cesar. Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira). Mérida: Universidad de Los Andes, Dirección de Cultura, 1956.

Samudio A., Edda. “De propiedad comunal a propiedad individual en el escenario agrario republicano de Venezuela. El caso de Timote.” Revista Procesos Históricos, no.

26 (2014): 211-38.

Sanoja, Mario. “Orígen de las

fachadas geohistóricas de Venezuela.” Boletín Antropológico, no.

67 (2006): 259-84.

Villamizar, Thania, y Alexandra Álvarez.

“La visita cotidiana: un intercambio de afectos, bienes y servicios. Un estudio en la Comunidad indígena Timote en Los Andes Venezolanos.” Consciencia y Diálogo. Anales sobre temas de Ciencias Humanas, no. 5 (2014): 73-92.

Fecha de recepción: 06/06/2018 Fecha

de revisión: 12/06/2018 Fecha

de aceptación: 30/10/2018