El

origen de la Casa de Pilatos de Sevilla. 1483-1505.

ANA ARANDA

BERNAL.

Universidad Pablo de Olavide.

Fecha de recepción: 6 de septiembre de 2010

Fecha de aceptación: 17 de febrero de 2011

atrio, 17 (2011) ISSN: 0214-8289 p. 133 - 172

Resumen: Se analiza la edificación del palacio al final de la baja

edad media, así como las influencias recibidas de las artes andalusíes,

mudéjares y góticas. Teniendo en cuenta que, tres décadas después de la edificación,

se inició un interminable proceso de ampliaciones y reformas, se han estudiado

especialmente la evolución espacial, los materiales, las formas constructivas y

decorativas del inmueble. Poniendo todo ello en relación con las circunstancias

sociales, administrativas y económicas en que vivieron durante este período

tanto la familia Enríquez de Ribera, promotora de la obra, como el entorno de

Sevilla y Castilla.

Palabres clave: mudéjar, arquitectura medieval, género, patrimonio

artístico sevillano, patrocinio artístico, Casa de Pilatos, Catalina de Ribera,

Pedro Enríquez, Fadrique Enríquez de Ribera.

Abstract: The

origins of the Sevillian Palace Casa de Pilatos

(1483-1505)

This study analyzes the construction of the Sevillian palace Casa de Pilatos in the very Late Middle Ages, as well as the influences of the Andalusian, Moorish and Gothic style. Considering that, three decades after the building was concluded, an endless process of upgrading and refurbishment started, a study was demanded to look at the evolution of the space, the materials and the construction details and decoration of the state.The larger social, administrative and economic circumstances of the property developer Enriquez de Ribera were also considered with especial emphasis on the Seville and Castilian context.

Key words: mudéjar, medieval architecture, feminist art, sevillan artistic heritage, artistic patronage, palace Casa de

Pilatos, Catalina de Ribera, Pedro Enríquez, Fadrique Enríquez de Ribera.

La historia de las personas

y de los acontecimientos que motivaron

la construcción del palacio de San Esteban

en Sevilla, conocido actualmente como Casa de Pilatos, puede

remontarse al menos

a los años centrales del siglo XV1. Pero en un intento

de ajustar este

texto a la ejecución del primer plan

constructivo, es adecuado comenzar el relato

en el año 1483, cuando Catalina

de Ribera y Pedro Enríquez adquirieron la finca principal sobre

la que pensaban edificar su nueva morada2.

Además de pertenecer al linaje sevillano de Ribera, doña

Catalina también descendía

de los muy poderosos Mendoza

del reino de Castilla, dado que su abuelo materno

era el marqués de Santillana, don Íñigo López de

Mendoza. Don Pedro también

formaba parte de un influyente y rico clan, pues era el segundo

hijo del almirante mayor de Castilla. Estaban

casados desde 1474 y eran padres

de dos niños, Fadrique y Hernando Enríquez de Ribera3.

Hasta entonces vivían

en la casa familiar de los Ribera,

en el barrio sevillano de Santa

Marina. Sin embargo,

resultaba inapropiado mantener

esa residencia, que estaba

vinculada al mayorazgo del heredero del linaje e hijo mayor

de don Pedro. Pues en esa fecha el joven, llamado Francisco y nacido del

primer matrimonio de Enríquez con Beatriz de Ribera –hermana

de doña Catalina–, ya había

alcanzado la mayoría

de edad y tenía concertado su matrimonio con Leonor Ponce de León –hija

del marqués de Cádiz y duque

de Arcos poco después–.

La notoriedad que don Pedro y doña Catalina

habían alcanzado en los años

precedentes entre la élite sevillana condicionó la construcción de su nueva residencia, pues deseaban que esa posición

quedara reflejada en su manera de vivir.

Las circunstancias de ese ascenso fueron variadas, pero

brevemente se pueden destacar en primer lugar

las funciones que

Pedro Enríquez desempeñó como cortesano, tanto

en tiempos de Enrique IV, cuando

debido a sus buenas relaciones con los dos bandos nobiliarios que rivalizaban en la ciudad actuó

como mediador; como

una vez que ascendieron al trono Isabel

y Fernando, teniendo en cuenta que una hermana

de don Pedro era la madre

del nuevo rey. Asumió

entonces una intensa

labor como representante suyo en la ciudad

y todo ello le reportó

numerosos privilegios, por ejemplo, además de ser uno de los veinticuatro regidores del concejo

municipal, desde el año

1478 fue también señor de Tarifa.

El segundo factor

muy positivo y complementario del anterior, fue la

situación económica que el matrimonio estaba alcanzando. Su fortuna aumentaba de forma incesante desde varios frentes. Hay que tener en cuenta las rentas de las propiedades

agrícolas y los beneficios que proporcionaban su participación en las almonas, en donde se fabricaba un jabón de excelente calidad con el mejor

aceite de oliva. Además, la actividad cortesana convirtió a Enríquez

en una especie de conseguidor sobre asuntos que interesaban a la ciudad de Sevilla, los

miembros de su élite y él mismo,

lo que sin duda reportaba suculentos beneficios. Como otros

patricios de la época participó muy activamente en el comercio marítimo, asociado con

mercaderes genoveses y poseyendo su propio

navío, que se llamó

Santa María de la Concepción.

Por último, con el paso de los años, los beneficios de todas estas actividades aún

se incrementaron con

las recompensas de la guerra

de Granada. Pues cuando a partir de 1482 los reyes la reemprenden, don Pedro, que desde

su primer matrimonio en 1460 con la mayor de las hermanas Ribera se había convertido en el adelantado mayor de Andalucía, era uno de los principales capitanes y, tras cada campaña, recibía en diferentes

especies las mercedes adecuadas al éxito de la

contienda.

La pareja supo

aprovechar muy bien estas

circunstancias, no sólo

don Pedro, pues

Catalina de Ribera

después de la muerte de su marido

demostró unas habilidades de iniciativa y gestión económica, así como de mantenimiento y efectividad de las redes sociales de poder, que indican una larga

experiencia en esas tareas.

Supieron invertir muy sabiamente sus ingresos y, siguiendo los modelos familiares habituales en la época, hicieron de la arquitectura un instrumento para

promover la fama de los individuos y del grupo al

que pertenecían.

Sevilla era una de las ciudades más importantes de Castilla, tanto

política como económicamente.

En ella, la tradición arquitectónica continuaba muy apegada al mudéjar,

con algunas edificaciones góticas y en donde muchas

construcciones islámicas todavía

estaban en pleno

uso.

Por su monumentalidad, destacaban las de

carácter religioso, entre las que podríamos incluir

gran parte de las parroquias y los numerosos conventos que

poco a poco

saturaban el recinto

urbano. Y de manera

muy especial, las obras

ya avanzadas de la catedral, que desde los años treinta

estaba sustituyendo a la

antigua mezquita almohade, reconvertida en iglesia mayor tras la conquista de la ciudad

en el siglo XIII. Un proyecto

absolutamente singular en Sevilla,

no sólo por su concepción gótica y dimensiones descomunales, sino por el material

con que se estaba fabricando: la piedra. Desde

la antigüedad este componente se había dosificado cuidadosamente en las construcciones hispalenses debido a la lejanía de las canteras, que incrementaba notablemente su precio.

Como contrapartida a esa dificultad, los albañiles habían demostrado ser unos virtuosísimos maestros del ladrillo.

En cuanto a la arquitectura doméstica, podemos

describirla distribuida en un extenso caserío,

cuyo trazado urbano mostraba

algunas diferencias según los sectores. Se mantenían las premisas andalusíes y mudéjares en la estructura de los espacios

interiores de las casas y en su fábrica, que iban desde modelos de unos pocos cuartos y algún patinillo, con acceso desde calles estrechas; hasta otros de mayores dimensiones y, por tanto, con estancias en torno a patios amplios,

corrales e incluso

huertos. Abundaban las casas de un solo piso, pero

también era muy frecuente una segunda altura

ocupada por soberados bajo los tejados,

algorfas y miradores. El lujo que sus propietarios pudieran permitirse exhibir no era apreciable desde

las calles. Las dimensiones y el producto

de los oficios artísticos que recubrían los interiores

domésticos –azulejos, yesos, trabajos de madera, pintura,

etc.–, solían marcar

la magnificencia de una residencia.

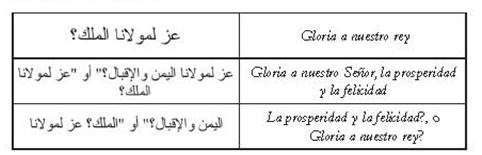

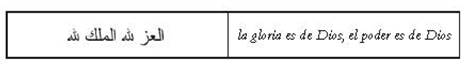

Es natural que el modelo

ideal fueran los Reales Alcázares, especialmente el Palacio del rey don Pedro, cuya influencia en la obra que nos ocupa

queda atestiguada por la imitación de muchas inscripciones usadas en las yeserías. Pero muy pocos entre

los nobles o los ricos

comerciantes que habitaban Sevilla

alcanzarían en sus casas el refinamiento y monumentalidad

de la residencia cortesana, probablemente con la excepción del duque de Medina Sidonia.

Pues bien, muy cerca de la puerta

de la muralla almohade que conducía

al camino de Carmona, entre

la placita de San Esteban,

situada a los pies de esa parroquia mudéjar, y la del monasterio de San Leandro, en el lateral

de su iglesia, se extendía

una amplia manzana

en cuyo corazón se sitúa el germen

de

la construcción que nos interesa.

A principios de los años ochenta, fincas

muy diversas ocupaban

ese espacio urbano. Además

del monasterio, había hornos, talleres

artesanales de tinte y numerosas viviendas. Algunas no eran

muy grandes pero

contaban con soberados, patios

y corrales. Y como es habitual

en la estructura urbana,

mientras que ciertas propiedades, alineadas al borde de las calles,

se adentraban muy

poco en el interior del

gran solar, otras

se introducían para

ensancharse en el interior, ocupando

el espacio por detrás de las más

pequeñas.

El inmueble más extenso a principios de los años ochenta debía

ser la residencia del jurado y fiel ejecutor Pedro López,

que atravesaba la manzana

desde la calle del Rey hasta la de San Esteban4. Además de sus dimensiones,

esa propiedad contaba con otra cualidad muy apreciable, pues tenía acceso a parte

del agua que

llegaba a Sevilla

a través del acueducto conocido como los Caños de Carmona.

En otro fragmento significativo de la manzana se había instalado una de esas industrias artesanales que caracterizaban al barrio

de San Esteban: la dedicada al tinte de tejidos. En este caso, la tintorería era propiedad de Fernando de Córdoba y también tenía

la puerta de acceso en la calle

del Rey, junto a la mencionada residencia del ejecutor. Como

era de esperar, contaba con agua

de pie, es decir, un caño privado

proveniente del principal que iba

hacia los aljibes de la ciudad, pues se trataba

de un recurso imprescindible

para realizar el trabajo en las dos calderas y dos tinas

para teñir con que trabajaba este artesano5. Como la finca era

amplia, incluía varios

corrales –en los que incluso crecían

árboles– y una casa con sus acostumbrados soberados, esos pisos destinados al almacenaje y otros usos domésticos que se habilitaban

bajo el armazón

de los tejados.

Fig 1. Plano de la planta

baja.

En este punto

del relato hay que

advertir que, tanto

Pedro López el ejecutor, como el tintorero Fernando de Córdoba, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero una vez que el Tribunal

de la Inquisición comenzó a funcionar

en Sevilla, estas

personas actuaron como otros muchos conversos, fueran

o no culpables de la herejía de seguir practicando su antigua religión, huyeron de la ciudad aterrorizados, dada la extrema crueldad del castigo

y las pocas garantías de equidad que

ofrecían estos procesos judiciales6.

En

relación a ello, interesa saber

que cuando los

falsos conversos eran condenados por delitos de “herética pravedad”, según la terminología de la época,

se confiscaban sus bienes y salían a subasta7. Las consecuencias de este proceder

son muy importantes porque muchos

de los reos eran personas adineradas y con significativas posesiones inmuebles en Sevilla y su entorno rural. De hecho,

no sólo habían

ocupado durante las dos últimas centurias puestos económicos relevantes en la vida ciudadana, sino también

políticos y de gestión.

De manera que la venta de sus posesiones significó un

gran incremento de recaudación para el fisco,

tan necesitado de ingresos

para continuar la guerra, pero también la salida en poco tiempo

al mercado inmobiliario de un buen número

de fincas.

Muchos de los conversos huidos

o condenados hacían

habitualmente negocios con la otra gran comunidad mercantil de la ciudad,

los genoveses. En esa situación, quedaron deudas pendientes entre ellos y los italianos, quienes aprovechando el mar revuelto y silenciando que muy probablemente también

se daba la situación inversa en la que ellos eran deudores, reclamaron ante las autoridades las cantidades que ahora no podían cobrar.

Los reyes eran conscientes de la importancia de los mercaderes en la economía urbana, por lo que “les place

que las deudas de los señores genoveses sean pagadas”8. Para

resolver ese asunto

se designó a Francisco Riberol y a Bautista Doria como los representantes de estos extranjeros y se saldó

el débito que justificaron con los 64.699

maravedíes que valían

precisamente las casas

tinte del converso ausentado Fernando de Córdoba, y que fueron

adquiridas en el otoño

de 1483 por el mercader

Jácomo de Monte9.

Aprovechando esas mismas circunstancias, a los Enríquez

de Ribera, con dineros

contantes y sonantes para invertir,

se les presentó la ocasión

ideal para comprar.

Las primeras adquisiciones tuvieron lugar cuatro

meses después de que el rey Fernando ordenase

actuar, en cuanto

los funcionarios organizaron

el proceso de ventas. Por eso no es probable que el matrimonio tuviera en cuenta

sus gustos personales a la hora

de elegir el barrio

en el que residir, ni razones de tipo estratégico atendiendo a los sectores de la ciudad

que estuvieran dominados por

uno u otro bando nobiliario, ya que

realmente mantenían buenas relaciones con ambos. Más bien se valieron de la oportunidad de adquirir una de las primeras

propiedades de conversos condenados que salieron al mercado y, aunque

cara, consideraron que contaba con ventajas que hacían valer su precio.

Así, en septiembre de 1483, Catalina

de Ribera compra

la finca del matrimonio hereje

formado por Pedro López

el ejecutor y Francisca de Herrera10. Lo hizo a través de la persona

encargada de vender

o arrendar los bienes

incautados a los

condenados: Luis de Mesa, miembro

del consejo de

los reyes, juez y receptor de los bienes

de su cámara y fisco

por razón de herejía.

El desembolso de 320.000 maravedíes supuso un precio

más elevado que el de la tintorería contigua, y ello puede indicar su mayor extensión,

pero también la posible envergadura y calidad de la construcción. Ella no realiza personalmente la transacción, que incluía un minucioso proceso

de subasta, sino que encarga la gestión a su secretario Lope de Agreda.

Pero éste actúa siempre en nombre de doña Catalina, probablemente porque don Pedro no se encontraría en la ciudad

y, como suele describir la documentación, el adelantado confía plenamente en el criterio y actuaciones de su mujer11. No podía

ser de otra manera, puesto

que desplegó una intensa y arriesgada

actividad, con frecuencia alejada de Sevilla,

propia del último

caballero medieval y guerrero

de la familia, un cortesano con numerosas responsabilidades, aunque

también un hombre

de negocios enfrentado con frecuencia a contratiempos.

Bien, con esta acción el matrimonio Enríquez

de Ribera ya posee una

casa en Sevilla, una residencia mudéjar

o incluso más antigua, quizá

andalusí. Sería objetivamente

cara, pero muy asequible para su elevadísima liquidez. Sin embargo,

¿es ése el hogar que

deseaban y necesitaban? Parece evidente que no.

Recordemos que se accedía por

la calle del

Rey. Como la fachada

no tendría demasiada anchura,

pues eran muchas

las viviendas que se alineaban en

ese lado de la vía,

es posible que tras la puerta hubiese

algún patinillo u oficina desde donde el jurado converso hubiese llevado sus negocios. Una vez que el edificio

se adentraba en la manzana,

por tanto con más espacio disponible, lo habitual es que existiera un patio amplio,

con pozo y en torno al

que se abrirían las

estancias principales de la vivienda. Y seguramente en alguna de las esquinas, una escalerilla de caracol daría

acceso a varios

cuartos superiores bajo los tejados. Incluso

puede que un mirador algo

más elevado permitiese a la familia

disfrutar del paisaje

que ofrecía el caserío y atisbar,

por encima de las cercanas murallas,

los campos circundantes. Al fondo de la propiedad quedaría un segundo

patio para usar a modo

de huerto, corral

o espacio de servicio, comunicando con la calle trasera para permitir el acceso

de

las bestias de carga.

Hasta ahí es posible hacer

suposiciones bastante justificadas sobre la distribución del espacio basándonos en los patrones

habituales pero, ¿qué decir sobre la utilidad de esa estructura para los nuevos propietarios, la antigüedad y el estado de conservación de la fábrica, la calidad de sus materiales o incluso lo adecuado de sus dimensiones?

Las actuaciones que llevaron

a cabo a continuación muestran que doña Catalina y su marido

no habían pretendido comprar una vivienda, sino un solar en el que construir la gran residencia de la familia

Enríquez de Ribera.

A esa conclusión se llega

al observar la armonía distributiva del núcleo inicial. Y para conseguir desde el principio que los espacios

más representativos resultaran grandilocuentes, fue imprescindible derribar las edificaciones

del converso, ampliar

el suelo comprando las fincas colindantes y diseñar cuidadosamente la nueva mansión. En todo ello influyeron las importantes transformaciones que experimentaron la ciudad y el reino

en los años siguientes. Pero además,

se tendrían en cuenta aspectos como la tradición constructiva, los usos privados

y públicos para los que deberían servir

sus “casas principales”, el número de personas que iban a habitarlas y el diferente lugar que cada uno de ellos

mantendría en la escala social.

Las compras realizadas después de hacerse

con la casa de Pedro López

el ejecutor, fueron en todos los casos de fincas paredañas y las podemos

agrupar en dos direcciones.

Las adquisiciones que

se hicieron en el contorno noreste tuvieron por finalidad que

la propiedad lindase

completamente con la calle del Rey. Estas compras se realizaron principalmente entre 1484 y 1487, aunque

en 1496 todavía se incorporó un horno de pan perteneciente al monasterio de San

Agustín12. De esa manera desaparecieron todos los vecinos de las pequeñas propiedades pero, aunque

se ganara espacio

progresivamente, no parece

que fuera modificada la distribución planeada al inicio, como

se verá más adelante.

La segunda ampliación tuvo por objeto el flanco sureste.

Las generaciones que sucedieron a esta pareja

fueron quienes se apropiaron de toda la manzana por ese lado, hasta

llegar a la placita de San Esteban.

Pero en estos años ya se ganó un espacio importante al comprar en 1490 al mercader genovés las casas de tinte descritas más arriba,

así como otra propiedad, citada

como las casas del marqués

de Villena, cuya

adquisición no está documentada pero sobre

la que existen referencias13.

Para conocer el edificio construido desde que se compró

la primera finca en 1483,

hasta el año 1505, fecha

de la muerte de doña Catalina, es posible utilizar varias fuentes

de información. Naturalmente los documentos

conservados aportan numerosos

datos, pero también

se obtienen al analizar

el palacio actual.Y, por otro lado, contamos con los paralelismos o diferencias que se presentan en otros ejemplos, tanto de la ciudad como

de los círculos

conocidos por los propietarios en distintos lugares

del reino.

En el proceso

de edificación vamos

a diferenciar dos etapas, la primera

de las cuales se desarrolló desde la compra

en 1483 hasta

1491, cuando a fines

de año don Pedro se trasladó de Sevilla a Granada para

asistir a su rendición y nunca volvió, pues su fallecimiento se produjo en Antequera, un par

de meses después

y mientras regresaba. Comprende la demolición de las edificaciones que

albergaba la propiedad del converso,

el planeamiento esencial de las nuevas casas y el progreso más importante en la construcción, hasta el punto de hacer la residencia perfectamente habitable por la familia

y

sus servidores.

Varios datos revelan esa situación. Por un lado, en el año 1487 se aprecia

un nuevo impulso de compra de fincas vecinas,

pero su integración no afectó al edificio, manteniéndose el diseño

y distribución iniciales, es de suponer que por lo avanzado de la construcción en ese momento.

La forma de unir esas adquisiciones aledañas

dependió de su ubicación.

Todas las que daban a la calle

del Rey se fueron adosando

a la zona posterior de la residencia o permitieron incrementar el espacio de la huerta.

Mientras en el lateral

oriental, las casas de tinte

sirvieron para construir en 1490, en su extremo sur, la plaza y una serie

de viviendas que

se destinaron al alquiler14. El resto del espacio no quedaría sin uso y se pueden

aventurar algunas hipótesis: probablemente no se demolerían las edificaciones de la tintorería, que servirían como almacenes o para alojar

a criados y esclavos, además

de que

alguna parte se utilizara como

jardín, huerta o corral.

El otro indicio

nos sitúa en esa última

fecha, porque se celebró entonces el

matrimonio de Leonor

de Acuña, la hija de una hermana

de don Pedro que vivió

hasta esa fecha

con sus tíos y primos

en esta casa.

Sin embargo, muchos años después seguía

conociéndose como la “cámara de doña Leonor”

una estancia que permanece inalterada y que se ubica en un tercer piso15. Lo que demuestra que cuando se marchó a su nuevo hogar, la casa

de San Esteban ya se encontraba terminada

y habitable, aunque

continuaran realizándose otras obras

y especialmente tareas

decorativas.

La segunda etapa

se desarrolla durante

el período de viudedad de Catalina

de Ribera, desde

1492 a 1505, cuando continúa

en solitario la empresa

constructiva16. En realidad como había venido

haciendo por las ausencias del caballero que,

con frecuencia, debía

cumplir lejos de Sevilla sus responsabilidades en la corte o en el frente de la guerra granadina.

Esta muerte no hizo cambiar

ni las razones para que la familia

tuviera una residencia de esas características, ni los medios

económicos para continuar la empresa. Por ello

doña Catalina, además

de asumir otras

muchas responsabilidades, mantuvo

su dedicación a algo para lo que las mujeres

de la élite eran

cuidadosamente preparadas desde niñas: la administración desus casas que en esta ocasión

requería la terminación de las obras,

así como la tarea de velar por sus extensísimas

familias, compuestas por parentela, criados

de distintas categorías y esclavos. Durante

estos años ella

se ocupó de acabar las

obras de construcción y decorativas de la residencia, además de edificar

una de las estancias más emblemáticas de la casa, la capilla.

Fig. 2. Escudo de los linajes

Enríquez

y Sotomayor.

En la identificación de los diferentes momentos constructivos nos puede

servir de ayuda

la información aportada por la heráldica. Siguiendo la costumbre, la pareja utilizaba los escudos referentes a sus respectivos linajes en el ornato

de las estancias que construyeron, fundamentalmente en yeserías, artesonados y bóvedas.

Sin embargo, doña Catalina no podía utilizar

el de los Ribera porque

la rama principal de este linaje

pasó de su padre a su hermana

Beatriz y luego

al hijo que aquella tuvo con don Pedro durante

su primer matrimonio, Francisco Enríquez de Ribera. A ese impedimento se sumaban las

malas relaciones familiares y la probable intención del matrimonio de fundar un nuevo linaje, que requeriría emblemas

diferentes.

Por todo ello, doña

Catalina eligió ser representada por otro escudo familiar, el de Sotomayor, que

llevaba tres generaciones sin utilizarse pero con el que estaba familiarizada desde su infancia

en la casa familiar del barrio de Santa Marina.

Pues ese había

sido el apellido de doña Inés, la madre de su bisabuelo Per Afán

de Ribera el Viejo, quien

mandó construir aquella casa.

De esa manera,

al león rampante

de gules y los castillos que identifican a los Enríquez se sumó, en las casas de San Esteban,

al campo de plata que contenía tres

fajas ajedrezadas de oro y gules,

separada cada una

por un ceñidor de sable17.

Así fueron las cosas hasta

que en el año 1509 falleció Francisco de Ribera

sin descendencia y su hermanastro Fadrique heredó no sólo sus

posesiones, sino

también la jefatura

del linaje Ribera,

comenzando a utilizar

también el escudo correspondiente, de franjas horizontales oro y verde, en las intervenciones que realiza en la casa.

No obstante, como

no hay constancia de actividad arquitectónica en la residencia entre

la muerte de doña Catalina en 1505, y el año 1509, resulta

razonable suponer que aquellas estancias decoradas con la heráldica Enríquez y Sotomayor se realizaron durante

el primer impulso constructivo llevado a cabo por sus padres.

Dos factores determinantes en la arquitectura doméstica son la tradición y la funcionalidad, aunque esto no limite el efecto de otras cuestiones acordes con cambios históricos, culturales y con el afán

de prestigio. En los dos

primeros aspectos las mujeres siempre

han tenido mucho que decir,

porque ambas están relacionadas con aquello que la sociedad

espera de ellas:

la transmisión de los valores

espirituales y culturales, así como la mejor gestión

posible de sus casas y haciendas, el buen gobierno

de una “familia” que en 1505

rondaba las setenta personas.

Sin embargo, este

complejo arquitectónico no debía cumplir

sólo una función doméstica en ese sentido

amplio que incluye

los aspectos de residencia, producción de alimentos y otros objetos

de consumo, así como su almacenamiento. Hoy diríamos que además era la sede corporativa de una

gran empresa que, en el siglo XV, tenía

negocios relacionados con la guerra, ejercía poder político en la ciudad

y en la corte, gestionaba la producción

agrícola y ganadera de grandes

explotaciones, así como el comercio

marítimo de variadas mercaderías y, en consonancia con todo eso, necesitaba mostrar

socialmente su representatividad.

La arquitectura de las casas de San Esteban refleja

perfectamente esas funciones, así como

las características del

lugar y el momento histórico en que fue desarrollada.

Los últimos años del siglo XV en el valle bajo del Guadalquivir están marcados por la transición y el sincretismo, que se aprecian en las formas constructivas, la distribución de los espacios, su decoración y habitabilidad.

Las circunstancias históricas hicieron que don Pedro perteneciese a la generación de los últimos

caballeros medievales. Y que doña Catalina conviviese con ellos y con los primeros jóvenes humanistas, que fueron sus hijos. Su vida

social sevillana se desarrolló entre la élite

aristocrática y muy cercana a la

corte, con los guerreros cristianos vencedores de la guerra de Granada y los

esclavos musulmanes prisioneros de esa

contienda, que sirvieron en su casa y formaron parte

de la mano de obra

en su construcción.

El matrimonio aceptó con

gusto la conjunción de modelos arquitectónicos almohades, góticos, mudéjares, nazaríes y renacentistas. Y eso quizá

haya conducido a considerar hasta

ahora que la evolución constructiva del palacio durante

el siglo XV no respondió

a un plan consistente18. Sin embargo,

numerosas pruebas indican

que el matrimonio Enríquez de Ribera

sabía lo que quería para

su nueva morada y contaba con todos los medios

para conseguirlo.

La primera decisión

que marcó el diseño espacial

y distributivo fue el cambio de orientación de la residencia. En lugar de mantener la entrada principal por la calle del Rey en el lado noreste,

ésta se ubicó en la de San Esteban, a través

de una solución muy singular:

la construcción de una plaza de

propiedad privada y uso público

que se analizará más adelante. Las ventajas

de esa actuación fueron numerosas, por un lado, tras

el portal de acceso se contaba

con espacio para

abrir un patio

amplio que sirviera de apeadero y contuviese las caballerizas. Además permitía que la fachada

interna de la zona más noble –vivienda señorial y

espacios de representación pública que formaba el flanco noreste

del patio principal–, se situara al fondo de la finca, de

manera que al atravesarla, en un recorrido obligatorio y casi

procesional, los visitantes quedaran impresionados por sus dimensiones y magnificencia. En segundo

lugar, se definieron unos elementos esenciales, situados cuidadosamente en el solar y a partir de los cuales

fue desarrollándose este complejo constructivo. Estos fueron el patio principal, la torre y las dos crujías de doble

altura que se despliegan en sus costados formando en planta

un ángulo de 90º.

Hay que insistir en la simplicidad y eficacia con que se encuentran

interconectados espacial y funcionalmente, porque

ello facilitó la adición o desaparición de construcciones en los siglos

siguientes sin que se perdiera el sentido unitario inicial. Aunque

siguiendo la costumbre se aludía a

esta residencia en plural, como

las “casas de…”,

pues era común

no sólo que las moradas

de las grandes familias resultasen de la añadidura por compra

de varias construcciones previas, sino que se concibiesen las de nueva edificación como

un enjambre de estancias en torno a patios, a la manera de módulos por los que se repartían las

funciones y los

grupos de personas que las habitaban.

Aunque habitualmente se ha hecho

referencia a cada lado del patio según

los puntos cardinales, lo cierto es que no se orientaron los costados, sino los

ángulos. Y así, en el norte

se sitúa la torre, en el sur

el acceso al recinto, en el este la cámara cuadrara contigua

a la sala antecapilla, y en el oeste la escalera, como se verá,

siempre la escalera.

Una vez decidido y aprobado el diseño, los trabajadores especializados en las diferentes tareas

entraron en acción.

En la Sevilla de las últimas décadas del siglo XV era habitual que se hicieran cargo de las

obras tanto alarifes cristianos como mudéjares, que trabajaban indistintamente con una cuadrilla de obreros de ambas religiones19.

La clientela cristiana admiraba el arte de construir de

los musulmanes, actividad a la que

se dedicaba gran

parte de este

grupo de la población hispalense.Y estéticamente el

prestigio de los modelos arquitectónicos mudéjares

que existían en la ciudad

impulsaba el mantenimiento del estilo.

Es indiscutible la influencia emanada

desde el Alcázar, de manera que los

cortesanos, muchos de los cuales

eran familiares de gran relevancia de doña Catalina y don Pedro, gustaban

de esas formas tectónicas y decorativas, a la vez que valoraban a sus artífices islámicos. Así, en las obras

contemporáneas del palacio

del Infantado de Guadalajara, promovido por los primos Mendoza, se indica que ficieron esta casa Juan Guas e Maestre Eguomait e otros muchos maestros, entre los que se hallaba

Alí Pulate, ingeniero moro alarife desta cibdad20.

Mientras el maestro

yeseroYça de Málaga

trabajaba hacia 1499

en el palacio hispalense del duque de Medina Sidonia,

sobrino de doña

Catalina, lo que indica

además la incidencia del arte granadino en el área sevillana tras la conquista de aquel reino21

Por tanto, resulta

imaginable que se pudiera contratar a cualquiera de los alarifes más virtuosos para realizar las obras. Realmente un maestro mudéjar

dominaba las técnicas de las diferentes etapas constructivas y podía encargarse

desde la cimentación hasta el levantamiento de los muros,

ya fueran en tapial o ladrillo, y gran parte

del acabado final.

Pero también hay que considerar la participación de la gente

de la propia casa. Fueron

años en los que la guerra de Granada proporcionaba numerosos esclavos, muchos

de los cuales estaban formados en la construcción y siguieron prestando esos servicios después de llegar a Sevilla22.

De hecho, en el testamento y en el inventario de doña Catalina, documentos de 1503

y 1505 respectivamente, aparecen a su servicio tres

esclavos albañiles

(Francisco, Rodrigo de Málaga y Tristán el Negro)23. Del primero se especifica que ya es libre

y no es otro que

Hamete de Cobexi, bautizado como

Francisco Fernández y maestro mayor del

Alcázar en el período 1502-35.Además se citan un carpintero y un cantero

(Francisco de la piedra), aparte de un herrero (Juan)

y un espartero (Antón) que

son oficios requeridos también

en la edificación. Y por último, nombra

al esclavo Juan de Limpias,

el mismo nombre

del maestro mayor de carpintería del Alcázar

entre 1479 y 150624. Es posible

así que su ocupación en las casas de San Esteban estuviera relacionada con sus

conocimientos y habilidades, encargándose de las obras, reparaciones y mantenimiento.

El resultado indica

que las trazas

de la residencia se planearon con detalle

y, aunque no difieren excesivamente de la concepción arquitectónica habitual en Sevilla durante

aquellos años, su escala y pretensiones hacen

que parezca imprescindible la participación de un alarife

bien cualificado.

Sin embargo, en los archivos no ha aparecido ninguna documentación

indicando quiénes

construyeron estas casas.

Ni siquiera se conservan los protocolos notariales de esos

años, que quizá

habrían informado sobre

obligaciones, cartas de

pago, compras de materiales, etc.

Desgraciadamente también era

habitual que las relaciones contractuales entre patronos y artífices fueran puramente verbales, con mayor razón si aceptamos

que se encargaran de la labor esclavos

al servicio de los Enríquez

de Ribera.

Pero, aunque no estuvieran pensados

para su conservación documental, es seguro que

el alarife dibujó

unos planos de la casa

como método de trabajo y de comunicación con los obreros

a su mando. Para realizar

las trazas era habitual

seguir el sistema

equilibrado de proporciones conocido como ad quadratum25. De manera

que las dimensiones de la edificación se regían por las divisiones de una cuadrícula básica. En ese sistema se incluían el grosor y altura de los muros,

así como de la cúpula,

que equivalía a la diagonal del

cuadrado generador de todas las medidas.

En este caso la proporción no es tan exacta, aunque

hay que tener en cuenta cómo las dimensiones fueron modificadas por la aplicación de las yeserías decorativas y especialmente por el alicatado

que se añadió en el siglo

XVI. Además resultan más

válidas las medidas

de la planta baja, porque

a cada piso que los muros se elevan hay un adelgazamiento aproximado de un pie26.

Se utilizó como unidad básica

la vara castellana, siendo ese el grosor de

la mayoría de los muros,

complementada por el pie. En cuanto a las estancias y teniendo en cuenta las condiciones indicadas, que obliga a cierta

aproximación en las cifras,

el torreón mide en planta

baja diez varas

de lado, mientras la cámara

situada detrás y abierta a la huerta

cuenta con seis varas

y media27. El cuarto adosado

al flanco oeste

de la torre presenta ocho varas

de largura por cinco y media de ancho, a continuación del cual se extiende

la sala que cierra la mayor parte del patio por el lado

noroeste –actualmente de las columnas–, que muestra la misma anchura

y diecinueve varas de largo.

Por el lado noreste,

el gran salón antecapilla alcanza

veintidós por siete varas, lo

que da lugar a que el cuarto

contiguo, situado en su extremo

oriental mida también siete por cada

lado.

La técnica constructiva utilizada en estos espacios, incluida la torre, combinó el tapial de los paramentos con el ladrillo

que, a modo

de refuerzo, se empleó

en las esquinas

y las mochetas de los vanos, seguramente porque el resultado habría

sido menos sólido

de abrirse los

huecos a cincel28.

Las tapias, que se conforman en el mismo

lugar de uso definitivo, resultan de apisonar

tierra húmeda mezclada

con piedrecitas y un poco de cal, para aumentar su resistencia. Se les da forma utilizando un molde de madera,

que permite

superponer las hiladas

horizontales de esta

mezcla. La fábrica

obtenida resulta un magnífico aislante térmico

pero muestra una significativa debilidad: su tendencia a absorber agua.

Por esa razón, suele

disponerse el tapial sobre un basamento hidrófugo, habitualmente de piedra, que mejora

la cimentación y perdurabilidad de la obra.

De hecho, en los lugares

en que permanece al descubierto, como

el exterior de los muros de la capilla

o del salón antecapilla, el tapial muestra

una factura impecable, cinco siglos y varios terremotos después de fraguarse.

El inicio de las obras

en las casas de los Enríquez de Ribera coincidió con un interesante préstamo

que recibió su propietario. En el mes de enero de

1487 la fábrica de la catedral,

es decir, el organismo perteneciente al cabildo y encargado

de gestionar la construcción del gran edificio

gótico, mandaba dar “al señor adelantado prestadas cuatrocientas piedras”29. Como el abastecimiento de ese material en Sevilla resultaba tan caro y complicado de obtener, dada la lejanía

de las canteras, era habitual

vender a los ciudadanos

piezas almacenadas para la obra catedralicia. Normalmente esto se hacía en

pequeñas cantidades o subastando las que se hubieran deteriorado, pero en este caso

el volumen fue importante. Cada

bloque llegado de las canteras de la Sierra de San Cristóbal, en el Puerto

de Santa María,

medía 73 x 41,7 x 27,8

cms30.Y en cada carreta

tirada por bueyes cabían

cinco unidades, por lo

que Pedro Enríquez se hizo cargo

de ochenta carretadas de piedra del cabildo.

Es probable que,

a principios de ese año, en la obra

de la catedral se hubiese acumulado más material del conveniente, bien porque las condiciones meteorológicas hubieran frenado el trabajo

o porque ya estaba

previsto que, cuando comenzase la campaña

de la guerra de Granada,

los reyes enviarían a sesenta

pedreros, cincuenta de los cuales

trabajaban en la catedral, para

intervenir en el asedio de Málaga31.

De manera que,

aprovechando la oportunidad para

ambas partes, los Enríquez de Ribera se hicieron con ese voluminoso cargamento. Por otro lado, hay que advertir que don Pedro tomó prestadas las piedras en vez de comprarlas, lo que significa que podría devolver en otro momento

la misma cantidad32.

Hasta ahora se desconoce el destino de esos cantos

y cabe la posibilidad de que acabaran en otras propiedades de la familia,

por ejemplo la hacienda

de Quintos, comprada también en 1483. Sin embargo, y aunque una prospección es imprescindible para

confirmar esta hipótesis, teniendo

en cuenta que esos

muros de tapial debieron

edificarse poco después

de 1487, y que el uso de los sillares contribuiría a una calidad en la edificación que efectivamente

se ha demostrado con el paso del tiempo, puede

que las cuatrocientas piedras prestadas

por la catedral estén colocadas precisamente debajo de los paramentos, formando su cimentación.

En la Sevilla

islámica el tapial

se había utilizado profusamente, al igual

que en otros

lugares de Al-Andalus, siendo

la Alhambra un ejemplo emblemático33. Como se sabe, su acabado tosco

favoreció el desarrollo de técnicas decorativas de enorme valor artístico. En esta casa,

la mayoría de las pinturas se

han perdido u ocultado tras los azulejos

con que Fadrique Enríquez de Ribera redecoró

el palacio en el siglo

XVI. Detrás de esas cerámicas se han descubierto restos en el extremo noroeste

del patio, en forma de un zócalo

pintado de rombos

en blanco y negro que corresponden al acabado original34.Y además se conservan

algunos restos en un cuarto junto a la torre que

se

analizarán más adelante.

La labor de carpintería, al margen de los acabados

ornamentales que con

tanta fuerza marcan

la estética mudéjar

de la construcción, forma parte esencial de la estructura del edificio35. Un documento referido a la compra

de maderas

de castaño y roble,

en 1503, parece

ya demasiado tardío para que el trabajo que sugiere se estuviera realizando aún en esta residencia de la parroquia de San Esteban.

Es más probable que se trate de acopio de material

para la mansión que doña

Catalina edificó a partir de 1493, en la collación de San Juan de la Palma,

destinada a su segundo hijo, conocida

hoy como palacio de las Dueñas. De todas formas,

se trata de un texto

muy interesante porque, unos quince

años antes, se habría realizado un encargo similar

para la residencia que

nos ocupa.

No sabemos si ese material sería suficiente para

la obra o le sucedieron

otros encargos, como

da a entender el vendedor, pero

aquel lote se compuso

de cien carros de piezas ya talladas

para su ensamblaje. Se buscaba la mejor calidad y fue importada desde los bosques

de Galicia, pues

el roble de las

sierras de Constantina y Aracena

resultaba insuficiente incluso

para la demanda

de las Atarazanas36. Para

lo cual se aprovechó

la infraestructura comercial con los puertos

del norte que estaba perfectamente asentada en Sevilla

al menos desde el siglo XIV. Todo ello

a un coste considerable, pues

ascendió a 27.500

maravedíes, cuando la compra de la finca

de San Juan de la Palma, apenas siete

años antes, se saldó por 375.000 mrs.37.

En este breve repaso

a los materiales empleados en el edificio, hay que destacar el uso del yeso, imprescindible en el acabado

de la arquitectura mudéjar. Se emplearon las dos técnicas habituales, la talla

y el molde. En la primera, sobre el yeso ya aplicado, fresco y alisado,

se trazaba una cuadrícula

que siguiendo las formas previstas

se vaciaba, retallaba y coloreaba. El uso de moldes permitía

una faena más rápida, pero también se terminaba a cuchillo

para

conseguir un acabado preciso38.

Ese trabajo de yesería se ha sostenido activo en la casa,

a veces a través

de las reparaciones y el mantenimiento de la obra

primitiva, pero también

con nuevas creaciones conforme el edificio

se iba reformando o ampliando. En cambio, la policromía inicial se ha perdido casi por completo

y, con ello, el

protagonismo visual de los yesos

y la sensación de abigarramiento que producía. El color blanco

actual y la consiguiente falta

de contrastes limitan

la percepción volumétrica de un amplísimo repertorio formado por estrellas, ataurique, epigrafía, lazos, veneras,

crochets, etc. En algunas estancias

recubrieron todo el espacio, paredes

y techumbres, como

es el caso de la finísima

labor que decora la capilla. En otras, contornearon los muros con frisos

situados bajo el alicer de los artesonados, envolviendo además los alfices e intradoses de los vanos.

Para analizar con pormenor el diseño de esta residencia, se seguirá el itinerario que podría seguirse en 1505, a la muerte

de Catalina de Ribera. El acceso se producía, como en la actualidad, a través de la plaza construida delante y en cuyo centro se había colocado un pilar de agua para

uso público. Su forma triangular se abría por un lado a la calle San Esteban, el otro lo formaba una hilera de casas y el tercer

lateral era la fachada de la residencia principal.

Entre los meses de marzo de 1490 y agosto de 1491 la documentación indica que se construyeron tanto

la plaza como las casas

que iban a ser alquiladas y, por lógica,

la fachada pudo

edificarse a partir

de este período.

Para ello se utilizó parte de la primera finca adquirida en 1483, otra pequeña

propiedad y un fragmento del solar de las casas-tinte39. Es muy probable

que una de las razones

que les llevaron a comprar ese negocio fuera

evitar que se mantuviera la tintorería en activo

junto a su vivienda, dada la consideración negativa que este trabajo

tenía40. Pero como los Enríquez de Ribera ya no necesitaban más espacio para su residencia, que debía estar en

una fase de construcción muy avanzada, pudieron permitirse otorgar nuevos usos a ese suelo.

Fue una solución muy inteligente porque así los

veinticinco metros aproximados de fachada que habrían obtenido alineándola en una calle estrecha, incómoda y con escasa visibilidad para la entrada,

se convirtieron en unos cuarenta,

capaces para que las viviendas

de alquiler tuvieran

salidas independientes a la plaza, además

de dejar libre

un amplio muro en el que abrir la portada de sus casas principales.

Desde luego, la mentalidad empresarial de la pareja

está presente en la

decisión

de construir al menos tres casas que arrendaron inmediatamente a gente de diferente condición. Estaban precedidas por soportales y en el interior contaban con casapuerta, palacios o salas,

soberados, balcón, patios

y corrales41.

En cuanto a la nueva fachada

de la residencia principal, edificada en ángulo con las casitas, expresa esa situación de cruce de culturas y formas

arquitectónicas que se vive a fines del XV en Sevilla. Porque el muro no es

más que eso, la potente pared

de ladrillo que delimita una gran casa,

una especie de continente que muestra un sentido muy andalusí de la privacidad doméstica. Y su único vano

es el de entrada, cuya

forma original desconocemos,

pero que seguramente sólo pretendía un fin funcional

de acceso amplio a través de un hueco ojival

de ladrillo. Quizá

lo sencillo del resultado hizo que

el hijo de ambos, Fadrique Enríquez de Ribera,

no dudara en encargar

la actual portada genovesa

de mármol en 1528. Aquella

fachada original, de material y concepto mudéjares, se remató con una crestería gótica de piedra, de

la que sólo queda un trozo en el rincón

y, aunque fue esculpida con cierta tosquedad, ponía

de manifiesto el poder adquisitivo de la pareja,

dado que la escasez de cantos en la región

los encarecía.

Se obtuvo así un espacio

singular en una ciudad de trama aún islámica,

con un callejero en el que la mayoría

de las plazas

se abrían ante

parroquias y, en muchas ocasiones, habían servido de

camposantos. Las propias casas mayores de los Ribera, en donde

doña Catalina había

nacido, se situaban en la plaza de la iglesia de Santa Marina.

Lo inusual de la solución

dada en San Esteban hizo que sus propietarios quisieran dejar

constancia documental de que, a pesar del uso público

que rentabilizaban a través de los arrendamientos, el suelo se mantenía como propiedad privada42.Además daba relevancia a la fachada,

especialmente visible para

quienes entraban en la ciudad

a través de la Puerta de Carmona y la encontraban de frente. Y

preludiaba soluciones urbanísticas propias del renacimiento, aún desconocido en Sevilla, pero descrito quizá por tantos vecinos del barrio pertenecientes a la comunidad de mercaderes genoveses, con los que la familia del adelantado había establecido alianzas

empresariales. Naturalmente es entrar en el terreno

de la especulación, pero no es descabellado imaginar conversaciones en las que los italianos

relataran, seguramente con añoranza y cierta exageración, los paisajes urbanos

de sus ciudades y la magnificencia de los palacios

que el nuevo estilo

llevaba décadas produciendo en su país, quizá

hasta el punto de influir

en el gusto de sus socios andaluces.

Por otro lado, el matrimonio también

pudo valorar la función de plaza

de armas en donde el caballero

Enríquez se reuniera

con sus tropas, aunque una vez terminada

su edificación raramente

pudo aprovecharse para ese fin, ya que a los pocos meses

marchó a Granada

para asistir a la rendición de la ciudad y nunca

volvió vivo a Sevilla.

Una vez traspasada la portada, de altura suficiente para entrar con comodidad sobre la montura

y también para que los carros la atravesasen holgadamente, se situaba un patio –en la distribución inicial de la casa del converso constituiría el fondo de la finca–,

que servía de apeadero y cuyas proporciones no serían muy diferentes a las actuales. Contenía las caballerizas, divididas entre las que alojaban a los caballos

y las de las mulas,

estas últimas de tamaño suficiente para dar cabida

al menos a siete de esos animales –utilizados por las

mujeres de la familia, ya que

aún no era costumbre

el uso de coches en Sevilla– y a cinco

asnos que servían

para el transporte de mercancías, entre otras

cosas el pan que se cocía en la casa43. Al fondo se conservan algunos muros, con vanos cegados,

que podrían pertenecer a esta época y marcan una posible salida

a la huerta, situada detrás,

lo que facilitaría la circulación de personas y animales hacia otras zonas de servicio

sin tener que atravesar

necesariamente espacios más nobles. Pero también permitiría acceder, como se verá,

al piso superior de la casa.

El costado noreste

del patio apeadero

estaba también edificado, de manera que para continuar el camino hacia

el interior de la residencia había que dirigirse

a un rincón y atravesar una especie de pasillo en recodo.

Ese tipo de entrada

hacia la siguiente zona de la propiedad no era arbitrario,

siguiendo la larga tradición andalusí estaba concebido para diferenciar las

funciones del edificio y componer una escenografía en la que tan importante es lo que

se muestra como

lo que se oculta. Es una manera

de dosificar las vistas

y manejar los tiempos del recorrido, consiguiendo así que cada visitante descubriese la magnificencia de la casa

y de sus propietarios con asombro y, según

su categoría, alcanzase diferentes niveles

de penetración en ese

espacio.

De esa manera

se llegaba al patio principal de la residencia, una de las claves en el diseño del edificio,

probablemente la zona más conocida

hoy, pero que aún oculta

secretos sobre su construcción. En 1490 ya estaría

edificado o, en todo caso,

se estaría realizando tareas de decoración pues, cuando en esa fecha se ganó espacio

en su lado oriental al comprar la tintorería

contigua, no se incorporó al diseño, sencillamente se mantuvo la pared de división de las fincas.

Este espacio constituye la principal zona de relación

de la casa, el eje de

la vida de una familia

muy extensa. Servía

para comunicar, iluminar

y ventilar la mayoría de las habitaciones, posibilitando la solución tradicional del área

mediterránea de no abrir huecos

al exterior de la residencia. Allí se realizaban muchas de las tareas diarias

de moradores y visitantes pero, además, funcionaba como gran escenario de

representación pública y muestra del prestigio

familiar. Revela a la vez

esa defensa de la intimidad

doméstica herencia de lo andalusí, que se reconoce por la entrada

en recodo y el preciosismo de las fachadas

interiores, acentuado por el contraste con la austeridad arquitectónica que hacia la calle muestra la finca. Se conjugan así dos conceptos que pueden parecer

antagónicos

pero son propios

del momento de fusión

cultural vivido en el siglo XV.

Fig. 3. Patio principal y torre.

En el centro

del patio, el suelo algo

rehundido estuvo cubierto por losetas de cerámica vidriada dibujando estrellas de tonos azules

y blancos, inscritas en polígonos

de diez y doce lados.

Una solería que seguramente

dejaría sitio a algunos

arriates fácilmente regados desde la fuente central44.

Es probable que

en el subsuelo del patio

se conserve alguno

de los aljibes

con los que

contó la propiedad y que quedaron en desuso y rellenos de escombros hace mucho tiempo.

Pues además del derecho de sus propietarios al suministro de agua proveniente de los Caños de Carmona,

las necesidades de un grupo humano tan

amplio, así como

el abastecimiento de jardines y huerta, no permitía desperdiciar el agua de la lluvia.

Hubo aljibes en otros espacios de la casa,

como el perteneciente a las antiguas

casas-tinte y que hoy forma parte del Jardín Chico.

Posiblemente otro sea

el actual subterráneo situado en el límite suroeste

de la huerta, en el flanco que limita con la actual calle

Caballerizas, que tomó ese nombre cuando estas dependencias se

construyeron sobre el citado sótano

en tiempos del III duque

de Alcalá45.

La planta cuadrada

del patio presentaba edificaciones sólo en tres de sus

costados. En los laterales noreste y noroeste

se levantaron cuerpos de dos

alturas, engarzándose ambas crujías

en el ángulo norte

por la gran torre situada

enfrente del acceso al recinto.

En el suroeste, en cambio,

se elevó un solo piso,

mientras que el límite

sureste sencillamente se cerraba con

un muro46.

A esos tres lados construidos precedieron galerías sostenidas por juegos de arcos,

pensadas para enriquecer el espacio. Actúan

como zona de transición entre el ámbito abierto del

patio –de cuyo lenguaje arquitectónico forma parte–

y los interiores de las crujías. En estos corredores de amplísima tradición se tamizan la luz y la visión,

siendo sus principales funciones estética

y de articulación espacial, además

de marcar la circulación y el uso de las estancias que se

alinean detrás.

Fig. 4. Patio principal, galerías superiores.

Cuando los Enríquez

de Ribera decidieron el aspecto que querían para el

patio principal de su casa,

es obvio que tendrían presentes los habituales modelos mudéjares

y aún andalusíes tan comunes

en la ciudad, cuyas galerías se sustentaban en pilares de ladrillo o pies derechos

de madera, con sus

barandas

en el piso superior.

También conocían otros

patios realizados con

cantería en diferentes lugares de la península, o bien con columnas de mármol como

soportes, sin ir más

lejos en el propio alcázar

sevillano. Además, como

se explicó al analizar la

plaza, pudieron atender

admirados las descripciones de los palacios

italianos y sus cortili, transmitidas por

sus vecinos y socios genoveses. Es más, dadas

sus fluidas relaciones comerciales y personales, don Pedro y doña Catalina les podrían haber encargado las columnas para su nueva casa,

con la posibilidad de importarlas en el propio barco del matrimonio47.

Sin embargo, aunque se puedan encontrar argumentos para diferentes hipótesis, carecemos de pruebas

documentales, que quizá

se conserven en los archivos italianos. A pesar de lo cual,

si se tiene en cuenta

la diversa tipología de los soportes

que sustentan las galerías, los encargos de columnas

que se produjeron en el siglo

XVI y el análisis de los antepechos del piso superior, se puede aventurar el proceso de construcción que tuvo lugar en el

cuatrocientos.

Lo más plausible es que cuando

se edificó el patio, las

galerías de ambos pisos se sostuvieran con pilares de ladrillo. En el nivel alto

de los tres lados construidos se colocó el antepecho gótico

de piedra, formado

por ochenta y dos piezas

talladas que se alinearon en el lado suroeste de forma ininterrupida,

mientras al noreste y noroeste fueron limpiamente intercaladas entre los

pilares, en series

de tres, cuatro

y cinco cantos.

Cuando tres décadas

después, en 1525,

don Fadrique realizó

el primer encargo de trece columnas

a Italia, seguramente imaginaba ya la ampliación del

patio por el lado sureste,

con la construcción de las nuevas

estancias en el solar

de la antigua tintorería y sus correspondientes galerías sostenidas

por piezas renacentistas de mármol.

Para ello necesitaba doce soportes, la mitad para cada uno de los pisos y quizá el decimotercero se demandó en prevención de algún contratiempo. De hecho, aunque

no hay dos capiteles exactamente iguales

en la casa, los seis que se colocaron en ese lado de la galería superior, de los que se conservan cinco,

muestran el mismo

diseño y a la vez difieren de todos los demás48.

Seguramente las obras

de ampliación comenzaron con diligencia pero, tras

terminar las salas del piso bajo,

no se continuó enseguida con el superior. Es

posible que durante

su transcurso, don Fadrique ya considerara llevar a cabo una renovación más profunda del patio, sustituyendo los antiguos pilares

que sostenían los corredores en los otros

tres lados por más columnas labradas en Italia.

Esa intención justificaría que dos años

después, en 1528,

realizara un segundo pedido de mayor calado y efecto transformador. Una nueva

portada para poner en el lugar

de la mudéjar convertiría definitivamente la casa en palacio. Dos fuentes, una de las cuales ocuparía

el sitio de la original

en el centro del patio principal, cambiarían la manera de integrar la caída del agua en

la arquitectura, variando definitivamente el borboteo medieval, tenue y recogido, por los chorros

altos que desde

entonces caen en una taza

monumental.Y por último, el cambio

de los treinta y dos pilares de ladrillo por nuevas columnas de mármol varió

sustancialmente la apariencia que el patio medieval había tenido desde su

construcción49.

Cuando después de 1536 se acabó finalmente el piso alto y la galería del flanco

sureste, para que

el resultado quedara

uniforme se copió la tracería gótica que ya adornaba los tres lados

antiguos. No fue difícil

imitar el diseño, pero sí el encaje

pues, aunque los nuevos

bloques miden lo

mismo, no se ajustan perfectamente a los intercolumnios y hubo que incluir estrechos añadidos

que rompen el ritmo50.

Todo ello justifica el efecto extraño

y forzado que produce el engarce de

la tracería entre

las columnas, muy probablemente porque

resulta de la evolución de los acontecimientos y no de un diseño

planificado.

Desde luego, el antepecho del segundo piso

es uno de los elementos

más vistosos del patio y muestra la amplia influencia de las obras

de la catedral en la ciudad.

Es habitual encontrar tracerías con los más variados diseños en los patios

de cantería construidos en la península. Sin ir más lejos, el

que encargó en esos mismos

años Mencía de Mendoza, tía de doña

Catalina, para su Casa del Cordón en Burgos. Pero, aparte

del amplio repertorio catedralicio de antepechos y

cresterías que rematan triforios y

paramentos exteriores, quedan pocos

ejemplos civiles de esta práctica

en Sevilla.

Uno de ellos se conserva en el palacio

del Fontanar o de los Ribera en Bornos, población de señorío

de esta familia.

La tracería de su patio

principal fue realizada por canteros mediocres, con piedra de mala calidad

y peor conservación, pero

siguiendo con exactitud un modelo utilizado en uno de los

triforios de la lejana

catedral de Burgos51. Ambos diseños

coinciden en la mitad superior

con el de otra tribuna,

esta vez de la catedral hispalense, aunque el resto

se ha adaptado con la introducción del rombo central

y los arquillos inferiores. Esta configuración tuvo éxito en la ciudad y la

encontramos repetida en la iglesia

del monasterio de Santa Paula,

ornamentando el exterior del muro. Sólo con acortar los

arquillos, aparece en el

patio de la casa que doña Catalina

construyó para su segundo hijo

en la parroquia de San Juan

de la Palma –actual palacio

de las Dueñas–.Y algo más personalizadas en cuanto a las dimensiones de cada elemento,

pero idénticas entre

sí, fueron las que se labraron para

la residencia que nos

ocupa y para la torre de la Casa de los Pinelo52.

La tracería que adorna el patio de la casa

que estudiamos está

compuesta por piezas pétreas

de 90 cm. de altura,

entre 60 y 67 cm. de ancho

y un fondo que oscila

entre los 26 y 29 cm., lo que indica

el uso del pie a la hora de

realizar los cálculos. Cada piedra ha sido tallada

formando un arco

lobulado y ligeramente apuntado, en cuyo interior se inscribe un rombo calado

sostenido en su base por otros dos

arquitos polilobulados. El material no es

el mejor y tampoco el trabajo es fino, además está cubierto por revoques

y estropeado con

líquenes adheridos pero, sin duda, el conjunto hermosea el patio.

Éstas no son las únicas

tracerías de la residencia. En el rincón

de la plaza permanecen colocadas ocho piezas de las que

debieron contornear todo el remate de la fachada,

antes de que en el siglo XVI se colocara

la portada renacentista, cuya mayor altura obligó

a rehacer la crestería de ese flanco53. El diseño de esas piezas

es más complicado pero no muestra mayor finura en la labor de cantería

que las anteriores, y su estado de conservación es peor. Un último

modelo lo constituyen dos tramos, de tres piezas cada

uno, que rematan parte

de la azotea que da al patio

del apeadero. El

bloque central es más ancho

que los laterales y, al estar encastrado entre

pilares de ladrillo, puede darnos idea

del acabado que quizá tuvo el patio

principal en algún

momento de su evolución constructiva54.

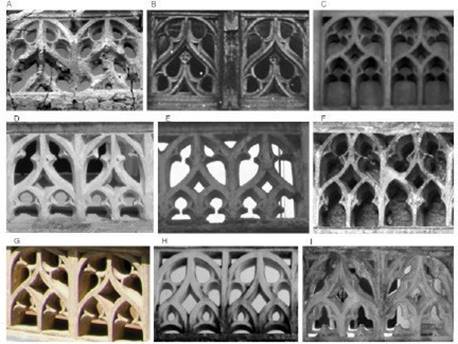

Fig. 5.Tracerías góticas: Triforios de las catedrales de Burgos

(B) y Sevilla (C).

Muro del

evangelio de la iglesia del convento de Santa Paula

(F).

Antepechos

de las casas de los Ribera en Bornos,

patio principal (A), Pilatos,

patio principal (D), Pinelo, torre

(E), Dueñas, patio principal (G).

Antepechos de la casa

nº 4 de la calle Guzmán el Bueno

(H) y de Pilatos, muro de la calle Imperial

(I).

Tampoco han aparecido documentos que acrediten a los responsables

de este trabajo que, como se ha dicho, tuvo su continuidad en el siglo XVI al construirse el costado sureste del

patio. No sería descabellado atribuirlos

al esclavo de la casa llamado Francisco de la Piedra,

pero también pudo intervenir alguno

de los canteros participantes en la obra catedralicia, dada

su similitud con los

otros diseños citados.

A pesar de la modernidad que presentan las columnas renacentistas, los arcos que sostienen no podían componer

una imagen de mayor mudejarismo y, precisamente ese concepto, dificulta su datación. O más bien

introduce la duda sobre

si contemplamos no tanto la arquería, sino

la decoración original.

Los arcos son

de medio punto

en la galería inferior y rebajados en la superior. Pero las

luces presentan anchuras distintas, de manera

que para igualar la altura de las impostas y las claves, los arcos más estrechos fueron

peraltados. Se ha argüido

que esas diferencias se debieron a que originalmente el patio fue rectangular y ordenado según el sintagma

almohade –dos arcos

menores a cada lado de otro

mayor–55. Sin embargo, no hay pruebas que sostengan

tal hipótesis y sí que

el patio tuvo forma

cuadrangular desde su origen,

pues la cámara del extremo

este fue construida desde el principio, como indica su decoración heráldica, lo que condiciona la anchura actual.

Por ello se puede justificar mejor esa irregularidad métrica en el gusto por hacer coincidir los vanos

de la galería y de las estancias ubicadas detrás, de forma que se creasen ejes visuales.

Es decir, la arquería se adapta a los espacios

construidos en torno al

patio. Y como en la crujía

noreste se edificó

el salón público

principal de la casa

–antecapilla–, su puerta de entrada

marcó un imaginario corredor trasversal que se hizo coincidir con el arco de la galería precedente –para que ninguna columna

interrumpiese la mirada

entre el interior y el patio–.

Por tanto, en la galería

noreste, el arco que coincide

con la entrada a la sala antecapilla, marca la distribución de los demás. Los tres arcos

que se despliegan a la derecha

presentan una anchura

muy similar, mientras que el hueco

que queda a su izquierda, al ser demasiado ancho para cubrirlo con un solo

arco, queda dividido

en dos más estrechos. En los otros

lados de la galería, igualmente

los arcos de mayor luz se corresponden con las entradas

a los salones, y el resto

del espacio se divide en arcos más estrechos56.

Cada arco de la planta

baja se encuentra doblado por otro

ligeramente apuntado, una modalidad que ya aparece en el Alcázar

sevillano y también en la arquitectura nazarí,

por ejemplo, en el Cuarto

Real de Santo

Domingo de la huerta granadina de Al-Manxarra57. Todos son angrelados y muestran una decoración de yesería

muy rica, en donde abundan

los motivos geométricos, vegetales y las inscripciones.

En ambos pisos,

detrás de la arquería, las paredes que

cierran el patio fueron originalmente enlucidas y pintadas. Aunque

a lo largo del siglo

XVI se cubrieron con nuevas pinturas de temas figurados en el piso

superior y con azulejos

en la planta baja. En cada lado se abrían

los vanos que comunicaban las estancias con el patio

y ventanas que presentaban parteluces de influencia nazarí58.

A semejanza de otros patios

que se estaban construyendo en la Sevilla

mudéjar, aquí se retomó el modelo de ascendencia mediterránea. No es el arquetipo andalusí, aunque el Patio de los Leones

de la Alhambra se acerque mucho

a este concepto. Sin embargo, ese eje de entrada quebrado y la decoración de la arquería,

que se extiende por el resto de los yesos,

son la herencia de aquella

arquitectura. Una fusión

a la que añadir el ingrediente

puramente gótico del pretil y el renacimiento que desde Italia

llegó en las columnas de mármol.

El dinamismo que imprimen los arcos mitiga

la horizontalidad de las crujías pero, desde luego,

el elemento encargado

de equilibrar perfectamente los volúmenes del patio es el torreón, que atrae inmediatamente la mirada al ingresar en el recinto.

Una torre que es eje-mástil-alma en torno a la que se despliega el diseño de esta casa. Su carácter

emblemático hace suponer que se plantearía

con la elevación actual, reminiscencia de un siglo XV marcado

por las luchas entre los bandos nobiliarios de la ciudad.

Pero puede que también

estuviera conectada con la tradición borgoñona59.Y aunque

la torre ya no se pensara para

servir de fortaleza, esa figura maciza

despuntando sobre los tejados vecinos permitía

extender su presencia protectora por encima

de los límites del patio

y simbolizaba la pertenencia de sus propietarios a la élite.

Presenta una planta

cuadrada y dos cuerpos de altura. Siempre

fue así, como demuestra la techumbre de madera del piso bajo, que simula un magnífico cielo

estrellado, pero plano,

ya que sobre él había que

extender la solería holladera del piso superior. Entre su decoración se incluye también la heráldica de don Pedro y doña

Catalina, lo que permite fechar

la obra en el

primer impulso constructivo. Este hecho se repite en el piso

de arriba, en donde idénticos

escudos se sitúan bajo una monumental armadura octogonal, con lacería de ocho,

cuyo volumen resulta perceptible al exterior en las

ocho

aguas del tejado60.

El sentido de la torre

se completa al analizar su ubicación y la manera

en que está interconectada con otras estancias, pues superado a fines del cuatrocientos su valor como

elemento de defensa, pasa a contener espacios funcionales palaciegos.

Naturalmente es importante su visibilidad desde las calles del barrio, pero

especialmente desde el patio principal, de cuya escenografía forma parte. Todo ello para resaltar

su valor en la representación del poder

de la familia.

Fig. 6. Armadura de la

cámara baja del torreón.

Está comunicada con las crujías

en cuya intersección se eleva y que contribuyen a sustentarla tectónicamente con sus dos pisos de altura. Sin embargo, estas

alas no son las únicas

edificaciones que confieren solidez a una torre realizada en tapial y ladrillo. Sus constructores se valieron de otro

cuerpo de materiales y altura

similares, que fue adosado y escondido en su costado

noroeste, pues sólo es posible

verlo desde la antigua huerta,

hoy jardín grande.

Como se vio, esa construcción ya aparece

citada en la documentación

de 1505. Cuenta con tres pisos y los dos inferiores comunicaban a través

de sendas puertas con las estancias

correspondientes del torreón61. El tercero, cubierto por una sencilla

armadura, era conocido

entre los moradores de la casa

como la cámara

de doña Leonor

de Acuña, la sobrina de don Pedro tan querida

por el matrimonio y a la que ya se ha hecho

referencia62. Y también se le llamaba

el soberado, seguramente por su elevación, ya que es el cuarto más

alto de todo

el complejo, aunque

no tenía uso

de almacenamiento como cabría esperar

por el nombre. A esta amplia habitación –745 cm x 570 cm–, cuyas ventanas

miran hacia la antigua huerta y

los tejados de la ciudad,

se ascendía desde

un patio pequeño

situado detrás del salón antecapilla, a través

de una escalerita por la que también se llegaba a la cámara

alta de la torre.

En el pasado se ha considerado que, hasta las ampliaciones del siglo XVI, la casa sólo tenía un piso de altura,

excepto algunos elementos sobresalientes pero puntuales. Si embargo, ya se ha visto

cómo la información proporcionada por la decoración heráldica y las descripciones que se realizan

en 1505, a través

del inventario de los bienes

de Catalina de Ribera, indican

que desde

su construcción, el edificio contó

con varias alturas.

Incluso el hecho de

que tuvieran dos pisos las casas para alquilar levantadas en la plaza entre

los años

1490 y1491, expresa

lo habitual de esa solución. No debe extrañarnos,

pues ya en época almohade se hizo común,

en áreas urbanas

saturadas, la construcción de plantas altas e incluso pórticos con

galerías encima para acceder a esas habitaciones superiores63.

Que en vida de doña Catalina ya existiera esa altura de construcción

permitiría ubicar todas

las estancias a las que se alude

en la documentación, pues

de lo contrario sería imposible ubicar las referencias a tantos espacios. En cambio, el tercer módulo

construido en el patio, situado

en el lado sureste,

se mantuvo con un solo piso,

favoreciendo así la iluminación

del resto de la vivienda.

Por otro lado, la doble altura

facilitó la distribución de usos entre

la residencia familiar, más reservada e íntima, y los lugares

en donde desplegar el aparato asociado a

los cargos militares, políticos y administrativos ejercidos por el cabeza de familia.

Por supuesto, la monumentalidad de las casas de San Esteban, percibida a

través del tamaño del conjunto, la armonía y belleza del diseño, así como

la magnificencia de la decoración y los objetos

que atesoraba, estaba

pensada para revelar la importancia económica, política y social de sus propietarios. Pero además, en estos

últimos años del siglo XV se utilizaba magistralmente el lenguaje escenográfico –con probabilidad por influencia andalusí–, de manera que el poder del adelantado mayor de Andalucía era mostrado con absoluta eficacia a quienes

debían quedar impresionados por él.

Esa teatralidad necesitaba un recorrido que introdujese al espectador en situación de manera paulatina y unos espacios en los que desarrollar el ceremonial.

Ya se ha desvelado cómo la entrada

se producía a través

de la plaza de propiedad particular. Algunos visitantes atravesaban andando el patio del apeadero, mientras

otros descabalgaban allí

de sus monturas. Después debían

dirigirse hacia uno de los ángulos para entrar en el patio

principal, cuyo espacio y elementos arquitectónicos se

habían dispuesto para provocar una visión sorprendente y asombrosa.

Una vez en el patio, quienes

tuviesen que resolver algún asunto relacionado con el cargo

o los negocios de Pedro Enríquez, se dejaban guiar

por el eje visual

que impone la torre y podían bordearlo bajo las galerías o cruzar por el espacio abierto

hasta llegar al extremo opuesto, por dónde se accedía a la sala principal, denominada palacio en la época.

Este uso de la arquitectura, similar

a algunos modelos

almohades o nazaríes, hace pensar en las jaimas

y en las tiendas que los caballeros cristianos llevaban a la guerra,

incluido don Pedro64. El pórtico actúa

como esa primera pieza

de tela sostenida por unos postes

que sirve de aproximación a un interior más oscuro y fresco en el que recibir, siendo

otra secuencia en la gradación de la privacidad hacia el lugar

de audiencia.

Una vez en la sala-palacio el espacio vuelve

a multiplicarse. Esa estancia

rectangular había evolucionado en la arquitectura andalusí, al quedar acortada