Un

arte para la evangelización. Las pinturas murales del templo doctrinero de Sutatausa

José Manuel Almansa Moreno

Universidad de Jaén. España

atrio,

13-14 (2008)

ISSN: 0214-8289 p. 15 - 28

Resumen: El conjunto doctrinero de Sutatausa es uno de los más interesantes de los conservados en el altiplano cundiboyacese de Colombia,

al conservar tanto el templo

como la plaza atrial y sus capillas

posas.Además de esto, al interior del templo y en una de las capillas existe un cuidado programa mural, con iconografía

relativa a la Pasión de Cristo y a la Resurrección, con

influencia de conocidos grabados europeos, destinado a la evangelización de los

indios del Nuevo Reino de Granada.

Palabras clave: pintura mural, arquitectura religiosa,

Colombia.

Abstract: The doctrinal set

of Sutatausa is one of most interesting of the conserved

in the plateau cundiboyacese of Colombia, when conserving

so much the temple as the atrial square and the chapels in the corners. In addition

to this, to the interior of the temple and in one of the chapels exists a care program

of wallpainting, with iconography relative to the Passion

of Christ and the Resurrection, with influence of known engravings European, destined

to the evangelization of the Indians of the New Kingdom of Granada.

Key words: wallpainting, religious architecture, Colombia.

Las poblaciones de Suta y Tausa fueron fundadas

por el conquistador Gonzalo de LeónVenero en un lugar vinculado

a un centro ceremonial pre-hispánico, región desde donde

se abarca visualmente el valle de Ubaté y las poblaciones cercanas que se sustentaban gracias a la explotación

de las minas de sal.Tal y como

describe Fray Cristóbal Rodríguez, doctrinero de ambos

poblados, el sitio de Suta «es

muy malo, frío y húmedo porque

está en un alto del cerro que de ordinario está todo lleno

de páramo y arcabucoso»1.

Las primeras referencias de ambas poblaciones es de 1541, año en que los indios se sublevaron por el mal trato recibido por los encomenderos, tal y como nos

lo cuenta Piedrahita. Como refiere el cronista, el capitán Juan de Céspedes masacraría a los insumisos en el llamado Peñón

de Sutatausa, exterminando a

casi todos los sutas.

El poblamiento se produciría hacia

1561, dos años después de que

el Oidor Tomás López ordenara

instrucciones para tal fin.

En la visita realizada por el

Oidor Albornoz en 1592, se nos dice que es un pueblo pequeño y de poca gente.

Tras visitar el valle de Ubaté, el Oidor Luis Enríquez vio la necesidad de reunir los pueblos aborígenes de Cucunubá, Bobota, Suta y Tausa en uno

solo, fundándose así el nuevo

pueblo de Cucunubá por auto de

2 de agosto de 1600. Los caciques de Suta y Tausa no cumplieron su palabra. No se sabe en qué

condición quedaron, si fueron agregados

a otro pueblo o si continuaron dependiendo de Cucunubá,

aunque sí es seguro que siguieron viviendo en su

antiguo lugar2.

El actual pueblo de Sutatausa proviene de la fusión realizada en 1762 de las dos aglomeraciones indígenas, de las que

recibe su nombre. No se puede hablar de la fundación de un pueblo

de indios (especialmente porque en esta

época se produce su extinción generalizada), sino más bien la fundación de una parroquia o pueblo

de blancos3. En la

diligencia de visita del fiscal Moreno y Escandón, practicada al pueblo de San Juan

Bautista de Sutatausa el 4 de febrero

de 1779 figuraban 158 indios,

de los cuales 25 eran tributarios y otros 7 eran reservados o empleados del pueblo. Además, allí vivían unos

231 españoles, cabezas de familia,

lo que supondrían unas 1162

almas. Con estos datos se deduce

que en 1779 Sutatausa aún era un pueblo de indios y no se

había fundado la parroquia de

blancos4.

El 9 de agosto de 1594 el Oidor

Miguel de Ibarra visitó Suta

y Tausa. En esta visita ordenó

construir las iglesias de ambos

poblamientos mediante el siguiente auto: «la iglesia que al

presente hay en el pueblo de

Tausa debe ser una enramada

pequeña de bahareque, cubierta

de paja, sin puertas, que es

de mucha indecencia, y en el pueblo de Suta debe tener iglesia de tapias cubierta de paja, las paredes de la cual están desnutridas,

abiertas y apuntaladas y que

se quieren caer. Siendo obligado el dicho Gonzalo de León, encomendero

de los dichos pueblos, a tener

en cada uno

dellos iglesia de tapia cubierta de paja, con sus puertas, cerraduras y llaves… y atento a que el sitio donde al presente está la iglesia en el pueblo de Suta es bueno, y el sitio donde al presente en el pueblo de Tausa es bueno…», mandó que el encomendero Gonzalo de León Venero

«dentro de ocho meses cumplidos primeros siguientes haga labrar y edificar en el pueblo de Suta y en el sitio de la iglesia de la otra

iglesia de tapias», con sus muros de ladrillo, cubiertas de teja, y para que los

indios viniesen a vivir junto a ella, mandó quemar los ranchos que tenían

en sus labranzas5.

A pesar de las instrucciones dadas

por Albornoz para que la nueva iglesia se reconstruyera

en los ocho meses siguientes, todo parece indicar que su mandato no se llegó a cumplir. Prueba de ello es la visita realizada por el Oidor Luis Enríquez el 17 de julio de 1600, en el que la describe

como «una iglesia muy pequeña de baharaque cubierta de paja, con campanas y ornamentos»6.

El templo actual se levantaría tras la visita del Oidor. Así lo confirma

el testamento del arquitecto

Martín de Archiva, otorgado

en Tunja el 1 de junio de 1642,

en donde declara el haber construido seis iglesias en pueblos de indios, entre ellos Cómbita y Suta, con especificaciones iguales7.

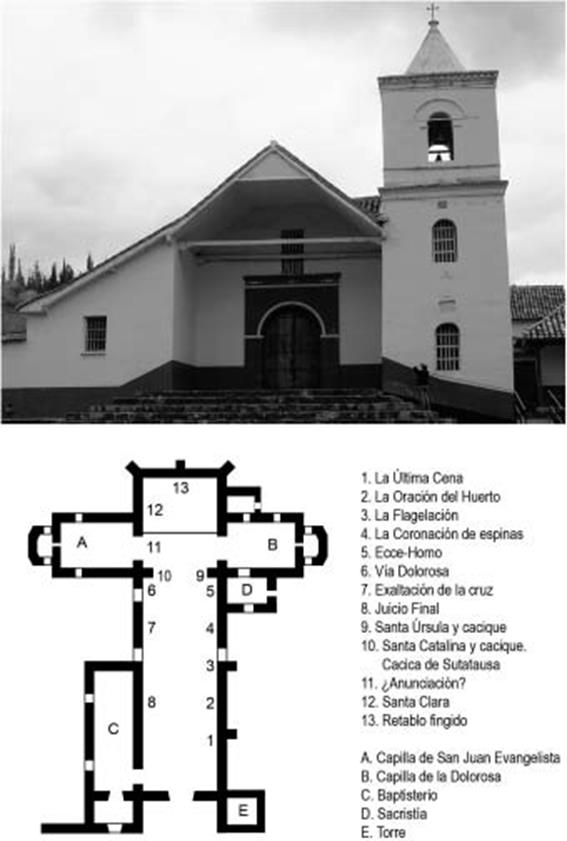

Iglesia doctrinera de Sutatausa

La iglesia es típicamente doctrinera, vinculada a los franciscanos.Velandia asegura que para la construcción del templo se tardaron

más de trescientos años8. Resulta muy difícil datar

las sucesivas adiciones que

se realizaron sobre la estructura original del siglo XVII.

Según el arquitecto Gustavo Murillo9, entre

la construcción del templo y 1750 se adosarían la capilla

baptisterio a los pies del templo, así como una nueva

sacristía anexa a la antigua, condicionando ésta última como

capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores.

En el último tercio del siglo XVIII se construiría una nueva capilla vinculada

a la Cofradía de San Juan Evangelista, con la cual se obtendría la planta de cruz latina; en

esta misma época se añadirían sendos camarines en estas capillas.

En 1818,

el cura Pedro José Nieto Forero reconstruye

la torre del templo, como así consta en una lápida existente en su base.

* * *

Al interior

del templo se conservan interesantes piezas coloniales. Así lo describe Roberto

Velandia: «Es una iglesia de

una nave, con coro de madera,

techo artesonado, paredes de vara y medio de espesor, altares de madera decorados con filigrana de oro, tallados por finos obradores, en cuyos nichos están enclavados

cuadros de Gregorio Vásquez, como

el San Juan Evangelista, patrono de la parroquia, y la Anunciación; y de

otros pintores de la época, la Virgen de Chiquinquirá,

las Almas del Purgatorio, 1781, San Francisco, un tríptico alegórico, San Gabriel Arcángel, la Asunción de la Virgen, la Dolorosa, San José y

la Virgen»10.

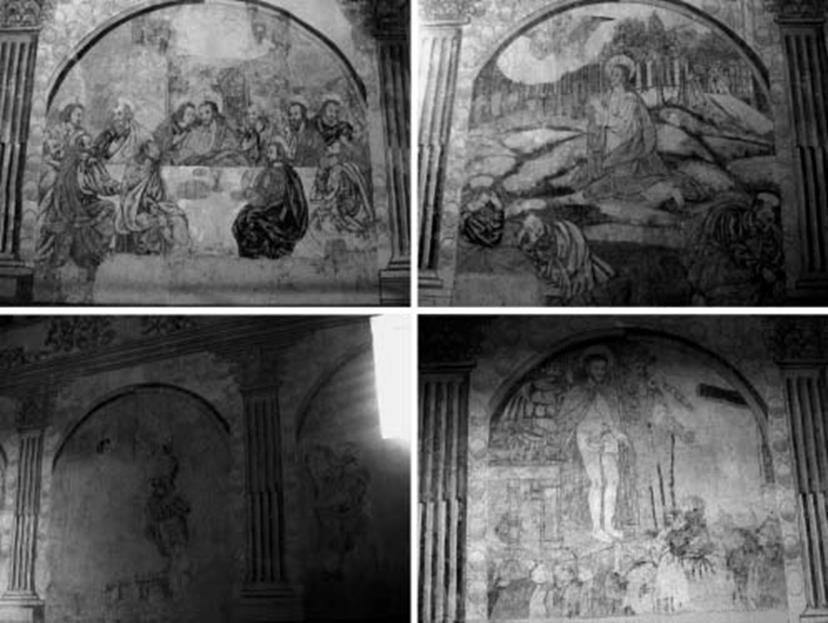

Conjuntamente

resaltar la hermosa serie de pinturas murales al temple sobre la Pasión de Cristo, con escenas dispuestas de modo cronológico, representadas a manera de fingidos retablos platerescos, con

un tamaño aproximado de 2 metros de ancho por 3 metros de alto.

Como

comenta Rodolfo Vallín11, las pinturas fueron

recubiertas con pañetes de cal a finales del siglo XVII, época en que decayó

la autoridad de los caciques, principales

mecenas de estas pinturas. Posteriormente en el siglo XVIII se instalaron unos cuadros de madera a modo de vía crucis, complementados con una rocalla mural rococó. Las pinturas

existentes aparecieron tras la restauración efectuada

en el templo por la Subdirección de Monumentos del Instituto

Nacional de Vías en 1994.

El profesor Jaime Lara, refiriéndose

a estas pinturas, sostiene que es evidente que no fueron

pintadas como mera decoración, ni tampoco como

consecuencia de la devoción

de unos donantes, sino que más bien se trataría de un programa litúrgico asociado con la Semana Santa12. Probablemente

su función estaría relacionada con los diversos desfiles procesionales, para enfatizar la atención

de los devotos durante la lectura de la Pasión. Mencionar que en aquel tiempo no había bancas en los templos, lo cual facilitaba el movimiento de los fieles de una

estación a otra.Todo

este discurso evangélico se halla íntimamente relacionado con los franciscanos, orden religiosa que

había ligado la devoción al Santísimo con el sufrimiento humano de Cristo: recibir a Jesucristo en la hostia es recibir al Cristo crucificado en el Gólgota.

Los temas representados en el muro de la Epístola son la Última Cena, la Oración del huerto, la Flagelación, la Coronación de espinas

y el Ecce-Homo. Por su parte, en el muro

del Evangelio nos encontramos con la Vía Dolorosa y

la Crucifixión; posiblemente

esta serie se continuaría con

la Expiración, el Descendimiento y la Piedad. Sin embargo, en la actualidad encontramos

un gran Juicio Final que, en opinión

de Rodolfo Vallín13, fue ejecutado con posterioridad. Conjuntamente con el Juicio Final,

se produciría la decoración

pictórica del arco toral, en donde

encontramos varias santas y donantes, así como los escudos heráldicos de la Orden y elementos

florales.

Escenas del lado de la Epístola.

Al igual que en muchos

otros casos, desconocemos quien fue el pintor o pintores de este ciclo. Sin duda, posiblemente fue uno de los mismos monjes franciscanos de la Orden. En palabras de Lara, el pintor «sabía representar bien la figura humana y la perspectiva, y tenía asimismo sentido del drama… »14.

Sí es palpable que las fuentes

utilizadas para su elaboración se encuentran en grabados

centroeuropeos, concretamente en

grabados de los hermanos Wierix de Amberes. Entre sus

obras se destacan dos versiones de la Passionis

dominicae compendium (c. 1580), cuyos grabados son invención del grabador flamenco Martín

de Vos. Éste, a su vez, se inspira en grabados de Alberto Durero, que alrededor de 1511 publicó

su Pasión Grande.

Tal y

como apunta Jaime Lara, «De

Vos copió la composición de

las escenas según Durero pero

con una simplificación y claridad que son inmediatamente

evidente. Los grabados de Martin deVos son más legibles,

además son más “históricos”

en el sentido de que, como humanista y renacentista, se tomó el trabajo de estudiar y dibujar el traje antiguo de los soldados romanos, en vez de presentarlos

en ropajes medievales como los de Durero»15.

Escenas del lado del Evangelio

Muy interesante es la adopción del clasicismo en el marco de las distintas escenas, encuadradas por una arquitectura clásica: sobre plintos, columnas corintias con

fuste acanalado con cañas y

bellos capiteles de acanto, policromadas en tonos dorados. Salvo la escena

del Juicio Final, enmarcada

por anchas pilastras de grutescos, todas las escenas aparecen enmarcadas con arcos de medio punto moldurados,

decorándose el espacio restante con imitación de mármoles

y bolas. Sobre las columnas

corintias discurre un friso con grutescos vegetales y jarrones, de gran elegancia.

Arco toral del templo.

Pasemos ahora a un análisis más pormenorizado de las

pinturas.

— La

Última Cena: esta

composición es comparable con dos

grabados de Martin deVos ejecutados por los Wierix, que se

alejan del modelo de Durero. Se representa el momento en que Cristo anuncia que uno de ellos le traicionará, causando la conmoción y la sorpresa entre todos los apóstoles. La escena se estructura en torno

a una mesa rectangular, disponiéndose al fondo Jesucristo acompañado por seis apóstoles, mientras que enfrentados se disponen los otros restantes. En la parte central de la mesa únicamente hallamos el pan y el cáliz. Con el fin de crear mayor espacialidad, al fondo se dispone

un baldaquino, copiado directamente de los grabados de Martin

de Vos. Se ha perdido la parte

inferior de la composición en

donde, posiblemente, se representara algún

ánfora empleada para lavar los pies a los apóstoles, tal y como aparece en los

grabados.

Son figuras volumétricas, con vestiduras ampulosas en tonos cálidos, abundando el claroscuro. Sin embargo,

las figuras del fondo quedan atrapadas tras la mesa. Se aprecian numerosos errores anatómicos, especialmente en la disposición de las manos. El

pintor ha simplificado los gestos y ademanes de los personajes, creando una escena más estática

pero sumamente más legible. En general, los apóstoles visten con vestiduras propias del siglo I, si bien existen algunos elementos del vestuario más acordes con la época colonial.

La figura de Judas, invertida respecto al grabado original, se representa en primer plano, sosteniendo la bolsa con las monedas. Curiosamente, es la única figura de todos los apóstoles que no tiene halo de gloria y que presenta su cara picada, quizás un gesto realizado deliberadamente por el operario que cubrió la pintura con

cal.

— La Oración en el huerto: la fuente de inspiración la encontramos en el grabado de Martin de Vos, eligiéndose

éste frente al grabado de Durero

– mucho más recargado–.

La composición aparece centrada con la figura de Jesucristo, arrodillado en actitud de orar,

disponiéndose en el ángulo superior izquierdo el ángel portando el cáliz. A sus pies se disponen San

Juan, Santiago y San Pedro en profundo sueño. Al fondo, a la derecha, se aprecia el grupo de Judas y los romanos que vienen a apresar

al Maestro. Toda la escena aparece

inmersa en un paisaje montañoso, con un frondoso bosque al fondo, que contrasta fuertemente con la base neutra del

resto de las escenas.

Anecdóticamente, comentar que las figuras de

los apóstoles son las mismas que vimos

en la escena de la Santa Cena,

posiblemente un gesto intencionado por parte del pintor

para crear un hilo conductor

en la historia sagrada. Sí apreciamos importantes

cambios respecto al grabado original, invirtiendo algunas de las figuras de los apóstoles y variando su disposición.

De nuevo

son figuras volumétricas y con

una cálida policromía.A

pesar de intentar crear un efecto perspectivístico, éste es muy burdo, casi

infantil, como se observa en el grupo

superior de Judas y los soldados.

— La Flagelación: escena muy mutilada por la apertura de una ventana, apenas conservamos la figura de un sayón romano. Dispuesta sobre un fondo neutro, es una figura anatómicamente mal construida,

con una postura forzada, sosteniendo el látigo.Viste

una armadura ‘alla antica’,

sin duda inspirada del grabado original (posiblemente de

Martin de Vos, como en el resto

de las escenas).

— La Coronación de espinas: al igual que en el caso anterior, también se encuentra en un mal estado de conservación, por haberse abierto una ventana que posteriormente fue tapiada. Se ha perdido casi toda

la figura de Cristo y de uno de los sayones.

Jesús

aparece sentado, posiblemente mirando al

espectador con sufrimiento, vestido con un manto rojo, mientras que uno de los soldados le corona con espinas

y el otro le coloca la caña. La figura del soldado de la

derecha desvela ciertos errores anatómicos, siendo una figura desproporcionada y alargada, vestida

con armadura y con un turbante.

Mencionar que las figuras se disponen sobre un fondo neutro, no habiendo ningún elemento referencial

o perspectivístico con el fin de crear

la tercera dimensión, a excepción del banco en el que se sienta Cristo.

— Ecce

Homo: esta escena contrasta con las anteriores, especialmente por la abundancia de

personajes representados. A

la izquierda, en la parte superior, muestra a Pilatos y un soldado romano que muestran a Jesucristo al pueblo, desde el balcón del palacio («Ecce

Homo», como se ve en una inscripción); en la parte inferior, la revolucionada masa de gente pide a gritos que lo crucifiquen. Frente a la representación de un fondo urbano tal y como

se aprecia en el grabado de Martin de Vos, el resto de la composición aparece vacía, a excepción de la presencia de la cruz, elemento que anuncia la pronta muerte

de Jesús.

Si bien

es palpable la influencia del grabado

de Martin de Vos, encontramos elementos como el turbante

y el ademán de Pilatos que copian directamente la

xilografía de Durero. Se nota inmediatamente

la caída natural del ropaje,

y la representación del uniforme

de los soldados romanos es históricamente correcta y precisa, mientras las vestiduras de Pilatos es la de los turcos16. Como

norma general, las figuras están bien construidas, destacando especialmente la expresividad de los hombres de la calle.

Un cambio notable es el hecho

de que Cristo mire directamente al espectador, con el fin de introducirle

en la historia sagrada.

La cruz al fondo no se representa en el grabado de Durero ni en el de Martín de Vos, sino que procede de un grabado de la obra Humanae salutis monumenta de Benito Arias Montano (publicada

en Amberes entre 1571-1583 por los Plantin).

Se

ha perdido la parte

inferior de la escena.

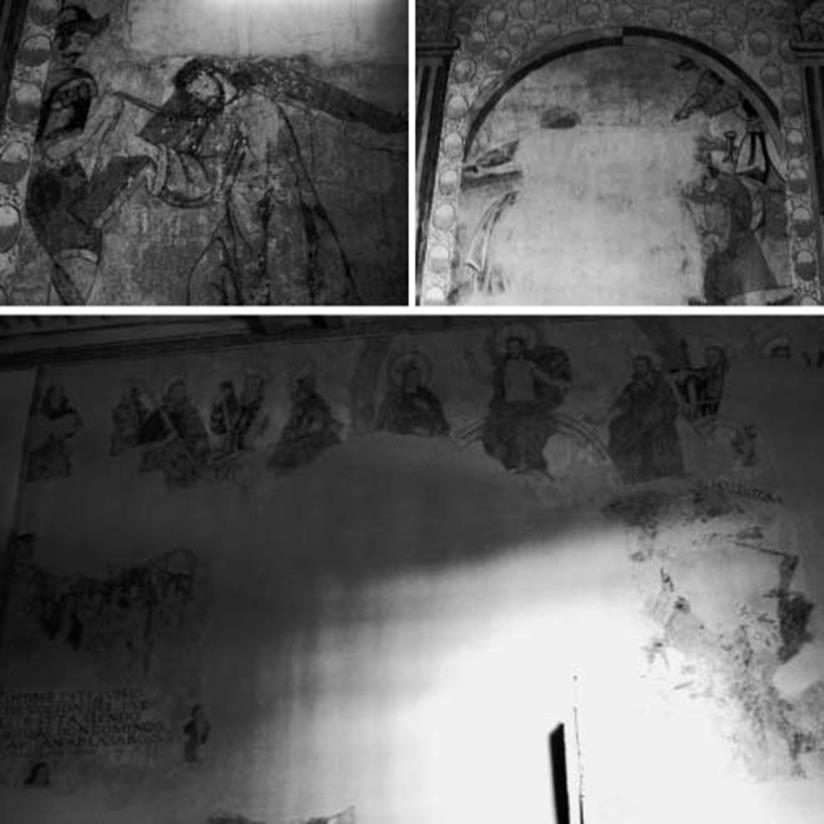

— Vía Dolorosa: la primera escena representada en el muro del Evangelio, junto al arco toral, se encuentra en parte mutilada

por la apertura de una ventana.

Así mismo, se ha perdido la parte inferior de las pinturas.

El pintor se vuelve a inspirar en

grabados, en este caso del libro

de Arias Montano ya mencionado.

La composición se centra con Jesucristo soportando la

cruz el cual mira directamente al espectador con el

fin de involucrarlo en el drama sacro, al igual que ocurría en la escena del Ecce-Homo. Tras él se sitúa

el Cirineo ayudándole a soportar la cruz, figura muy mutilada

en su parte

superior. Cerrando la composición

se encuentra el soldado romano que tira de una cuerda

anudada al cuello de Cristo.

Al igual que en la mayoría de las escenas, se recurre a un fondo neutro en tonos azulados. En un intento de lograr volumetría en las figuras, se emplea

abundantemente el claroscuro.

— La Crucifixión: otra de las

escenas en las que se sustituye el fondo neutro por un fondo paisajístico; por desgracia, se encuentra

muy mutilada, habiéndose perdido casi la totalidad de

la figura de Cristo. Poco podemos decir de esta escena, igualmente

inspirada en grabados flamencos.

Por los

restos conservados, todo parece indicar

que la composición aparece centrada por Cristo en la cruz, que es elevado por un sayón a la derecha mediante cuerdas, mientras que a la izquierda otro le empuja para alzarlo. Bajo el sayón de la derecha se sitúa otro que está clavando a Jesús.

Un elemento muy interesante

y que no se repite en ninguna de las otras escenas es la presencia de dos calaveras

en uno de los capiteles corintios que enmarcan esta última

escena. Su exclusiva aparición se puede explicar, quizás por el hecho de representar el Gólgota en la siguiente escena (desaparecida con la creación del gran Juicio Final).

— El Juicio Final: la serie sobre la Pasión de Cristo se rompe

con la inserción de la gran escena del Juicio Final que se ubicaría sobre otras preexistentes, posiblemente

la Expiración, el Descendimiento y la Piedad. Este hecho nos da muestra

del escaso valor que se otorgaba

a la pintura como tal; no

era considerada como un hecho trascendente y se modificaba

sin ninguna consideración.

Por desgracia se encuentra en muy mal estado

de conservación, ya que se le

abrió una ventana que fue posteriormente tapiada. No se han encontrado muchas representaciones de la

época colonial que muestren

el Juicio Final; aparte de este ejemplo podemos

citar los conservados en el templo de Turmequé y en Santo Domingo de Tunja.

Es una composición inspirada

en grabados centroeuropeos del siglo XV, ajena al dinamismo propio del Renacimiento. Aparece enmarcada por anchas pilastras sin capitel decoradas con grutescos.

Caciques

En la parte superior se representa a Jesucristo resucitado, vestido con un manto rojo, sentado

sobre el arco iris y con el

mundo como escabel. A su derecha

se representa la Virgen María mientras

que a la izquierda se representa a San Juan Evangelista, apareciendo

las tres figuras enmarcadas por la mandorla mística, siguiendo una iconografía medieval. Fuera de la

mandorla, a ambos lados, se

disponen los demás apóstoles identificados con sus atributos iconográficos, y presididos

por San Pedro y San Pablo.

En la

parte inferior se representa el Cielo y el Infierno. Como nexo de unión, aparecen

ángeles trompeteros –en su mayoría mutilados-, similares a los existentes en Turmequé. Si seguimos este ejemplo

mencionado, posiblemente en la parte central aparecerían figuras de ángeles ayudando a desenterrar cadáveres. No se descarta que pudiera aparecer el arcángel San Miguel pesando almas, siguiendo las representaciones medievales.

La boca

del infierno, donde se arremolinan

los condenados, se sitúa en el extremo derecho sobresaliendo del marco pintado. Muchos de ellos son figuras de indígenas, con el fin de

dotarles de mayor dramatismo

y acercar el tema religioso

a los aborígenes17. Junto a la boca encontramos al demonio, que arrastra a los pobres

aterrorizados hacia el infierno. Sobre el infierno encontramos una cartela con el texto «MALDITOSA»,

en clara referencia a los condenados.

La otra parte de la composición, correspondiente a los

salvados, se dispone en el extremo izquierdo. Junto a ellos encontramos

una media docena de santos con

palmas en las manos que se disponen a acompañarlos en la Gloria. En la parte inferior del extremo izquierdo encontramos

la figura de un cacique, uno de los donantes de las pinturas, acompañada por la

siguiente inscripción: «PINTOSE .

ESTE JVIZIO / A DEVOCION . DEL .

PVE / BLO . DE SVTA. SIENDO / CACIQVE . DON . DOMINGO

/Y CAPITANES . Dº

LAZARO, don Juº / neaetariguia, don Juº corula y don and. (¿rés?) / Año 163-». Esta inscripción identifica a los caciques

orantes retratados en el arco toral,

ubicados bajo las representaciones

de Santa Catalina y Santa Úrsula.

— El arco toral: estas pinturas se realizarían con

posterioridad al resto del ciclo,

en el momento en que se pintó el Juicio Final.

A ambos

lados del arco se representan los donantes, identificados en el Juicio Final como antes vimos. Son dos figuras masculinas elegantemente vestidas, arrodilladas y en actitud de orar.

Estos retratos son muestra de que no sólo los encomenderos o los sacerdotes ilustrados promovían la creación de obras de arte; también muchos

de los caciques tenían la posibilidad

de encargar un programa iconográfico en los templos, como así

lo atestigua esta iglesia de Sutatausa o la de Suesca.

En el muro del Evangelio, junto al arco toral y la escena de la Vía Dolorosa,

destaca la presencia de la esposa de un cacique muisca vestida

con la manta típica (la conocida

como “cacica de Sutatausa”). Esta es la única imagen latinoamericana que muestra a un miembro de la clase dirigente utilizando la vestimenta indígena ya que, «los pocos retratos de dirigentes nativos que se han descubierto en la zona del Cuzco, en el Perú,

conservan sus facciones, pero visten atuendos

característicos españoles»18.

En el templo de Suesca encontraremos otra imagen de una cacica donante, en este

caso con vestiduras españolas.

Sobre los caciques se representan

a dos santas vírgenes: Santa

Catalina y Santa Úrsula. Ambas

figuras, dispuestas sobre una pequeña ménsula, visten de un modo similar

(túnica azul y manto rojo, con corona real), presentando cierto parecido físico. La primera de ellas, Santa Catalina -a

la izquierda- aparece identificada con sus atributos tradicionales: espada y rueda con espinos, así como la palma de martirio. La segunda, Santa Úrsula, se representa con la palma de martirio y una banderola con la cruz.

Sobre la imposta del arco se encuentra dos escudos heráldicos,

vinculados a la orden franciscana. El primero de ellos presenta el anagrama de Cristo y los tres clavos. El segundo aparece partido, presentando en el primer cuartel un calvario, las llagas de San Francisco en el segundo, y entado en punta los tres

clavos de la cruz.

El trasdós del arco se decora con una

moldura, con una cruz de resurrección en la clave.Todo el intradós

del arco se halla ornado con grutesco vegetal,

similar al que discurre por los entablamentos

del templo. Como complemento,

en las jambas se localizan dos bellos jarrones dorados con frutas y flores.

— El presbiterio: está presidido por un retablo de madera

posiblemente realizado a mediados del siglo XVIII, tras el cual se encuentra una bella decoración arquitectónica. Toda la

capilla mayor se decora con las mismas

columnas corintias que enmarcaban las escenas de la Pasión, sobre las cuales discurre un bello friso de grutescos vegetales.

En la actualidad casi toda la decoración

mural aparece semioculta por

el altar de madera. El retablo fingido

presenta parejas de columnas

corintias laterales, sobre un zócalo de decoración geométrica (idéntica a la hallada en la capilla mayor de Turmequé), entre las cuales se insertan hornacinas con imágenes de San Francisco y San Antonio. Sobre ellos se representan a San Pedro y San Pablo, enmarcados

por pequeños cuadros rectangulares.

La parte central del testero aparece sin pintar, lo que supondría que aquí se encontraría un lienzo o pequeño retablo de madera, que fue reemplazado por el actual.

En la parte superior encontramos un frontispicio presidido

por una custodia dorada de tipo sol, bajo la cual aparecen tres cabezas de querubes entre nubes, complementado con dos ángeles portando instrumentos de la Pasión y que sostienen un manto a modo de baldaquino. Parece ser que estas figuras y el remate superior fueron realizados con posterioridad, apreciándose ciertas disonancias en su unión

con el friso de grutescos.

Junto

a la capilla mayor quedan restos de un retablo fingido que sería eliminado a mediados del siglo XVIII cuando -según

Gustavo Murillo19-, se crearía una capilla

en el muro del Evangelio, que vendría a conformar la planta de cruz latina del templo de Sutatausa. Posiblemente enfrentado se encontraría otro retablo fingido o marco arquitectónico para la puerta de la sacristía, del cual solo queda algún resto arquitectónico junto al arco toral.

Es un

retablo conformado con pilastras

toscanas, sobre las cuales se

dispone un entablamento y un frontón recto.Todo parece

indicar que en este retablo se representaría la Anunciación de María. Esta afirmación la hacemos teniendo en

cuenta la existencia de una cartela

superior en la que, pese a estar mutilada, se puede leer: «MARIA VIRGO CON(cebida) SINE PE(cado)». Además, en el tímpano

de su frontón se representa la paloma del Espíritu

Santo, que enfatizaría esta idea.

A la

derecha de este retablo aún se conserva la figura de Santa Clara, representada

con su iconografía tradicional, vestida de franciscana y con un portapaz. Posiblemente enfrentado aparecería San Francisco, como corresponde al pertenecer Sutatausa

a la doctrina franciscana.

— Capilla de la Dolorosa: como señalamos, entre 1750 y 1779,

se crearía una capilla en el muro del Evangelio, que vendría a conformar la planta de cruz latina del templo, y se crearía el camarín en la Capilla de San Juan (primitiva

sacristía del templo). Posiblemente en este momento

se realizarían los retablos neoclásicos

que actualmente podemos ver, decorándose igualmente sus muros. Todo parece indicar

que esta decoración pictórica se vendría complementada al exterior del templo

en las capillas posas.

Las paredes se pintarían creando un trampantojo, que seguiría las formas arquitectónicas del retablo. Así pues, encontramos columnas compuestas de fuste verde y capitel

blanco, sobre los cuales se dispone el entablamento

con dentículos, policromado

en tonos suaves. Junto a las

columnas aparecen cortinajes en tonos ocres.

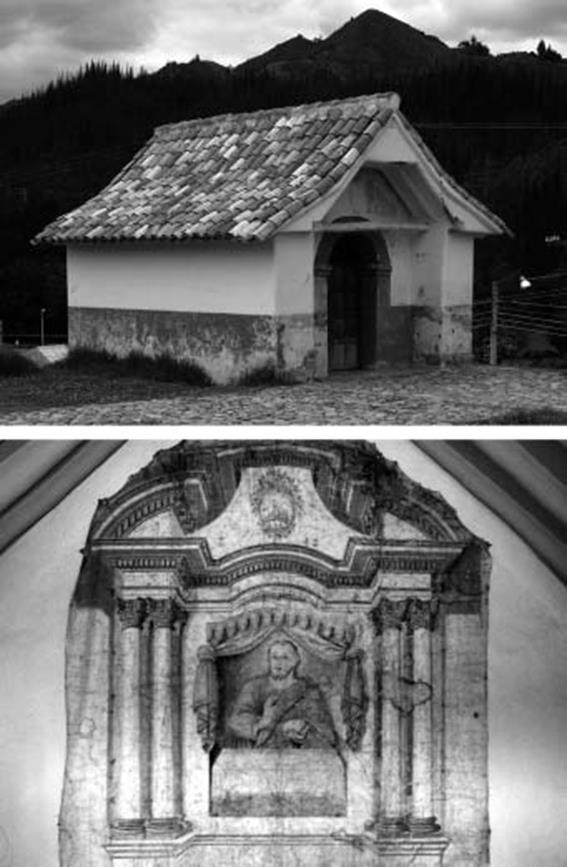

Capillas posas

— Las capillas posas: excepcional es el

caso del conjunto doctrinero

de Sutatausa, por conservar

sus cuatro capillas posas, tres de ellas originales y una cuarta reconstruida en la década de los años sesenta.

Sin duda, la que mayor interés ofrece es la capilla situada junto

al templo, orientada hacia el Noroeste. Al exterior aún conserva restos de decoración en la rosca de su arco de entrada, a base de motivos geométricos. Sorprende su

interior, en donde se representa

un retablo barroco presidido

por Jesucristo. Es un bello trampantojo,

casi podríamos decir un tímido intento de crear una quadratura siguiendo modelos italianos.

El retablo,

con mármoles de colores, presenta parejas de columnas corintias con retropilastras, sobre

el que se dispone un frontón curvo

dentado, con un frontispicio

en el que encontramos un medallón con el Cordero Místico. Presidiendo el retablo, bajo un dosel,

encontramos la figura de Jesucristo. En un intento de crear mayor perspectiva, se representa tras un altar, sentado en un trono, con actitud de bendecir y llevando el pan en la mano.

Estas pinturas acentúan aún más esa

idea doctrinal, especialmente para festividades como el Corpus Christi.

Como señalamos antes, posiblemente

se realizaran entre 1750 y 1779, fecha

en que se transforma la sacristía para convertirse en la capilla de San Juan.

Reproducimos

aquí un documento procedente del archivo

parroquial de Guachetá, dado

a conocer por Carlos Arbeláez, que hace referencia a las posas de Sutatausa: «En esta parroquia

hay un templo, con sus dos Capillas,

Sacristía, Bautisterio y Torre,

todo de tapia, calicanto, y texa de muy y cuidada

arquitectura: hay en él mucho

adorno, y Altares buenos; en especial los dos de Dolores,

y el Patriarca S.S. José estucados

de primor: en la plaza

quatro Capillas con Altares, y elegantes pinturas que

sirven p.ª las funciones de

el Corpus. Además existe un Cementerio cercado a tapia y texa, con una hermosa Capilla, y Altar en donde hace poco tiempo se celebraba

el Sto. Sacrificio de la Misa. No hay más Capillas, ni

oratorios en este Distrito.

Sirve un vecino de Sacristán: tiene la iglesia los paramentos y alajas necesarias: es quanto debe exponerse. Sutatausa 22 de Agosto de 1848. Pedro Xavier Gutiérrez»20.

![]()

1.

G. N., Colonia,Visitas Cundinamarca, leg. 13, flo. 746.

2.

VELANDIA,

R. Enciclopedia histórica de Cundinamarca. 5 vols. Bogotá:

Biblioteca

de Autores Cundinamarqueses, 1979-1982, p. 2232.

3.

Ibidem, p. 2227.

4.

G. N., Colonia,Visitas Cundinamarca, leg. 10, flos. 969-973.

5.

G. N., Colonia,Visitas Boyacá, leg. 17,

flos. 344-356.

6.

VELANDIA, R. Op. Cit.,

p. 2230.

7.

ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos;

SEBASTIÁN, Santiago. «La arquitectura colonial». [En] Historia Extensa

de Colombia. Las artes en Colombia.Vol. XX, tomo 4. Bogotá:

Academia Colombiana de Historia, 1967,

p. 242.

8.

Afirmación que hay que hacer teniendo en cuenta las sucesivas reformas que el templo sufrió.Vid.VELANDIA, R. Op. Cit.,

p. 2233.

9.

MURILLO SALDAÑA, G. El

templo de Sutatausa (investigación histórica). Dirección

Nacional de Patrimonio, Ministerio de Cultura, Colombia (inédito).

10.

VELANDIA, R. Op. Cit.,

p. 2234.

11.

VALLÍN, R. Imágenes bajo cal y pañete. La pintura mural de la colonia en Colombia. Santa Fe de Bogotá:

El Sello Editorial / Museo de Arte Moderno de Bogotá,

1998, pp. 81-84.

12.

LARA, J. «Los frescos

recientemente

descubiertos

en Sutatausa, Cundinamarca».

Revista de Estéticas, n. 2, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 1996, p. 268.

13.

VALLÍN, R. Op. Cit.,

p. 82.

14.

LARA, J. Op. Cit., p. 263

15.

Ibidem, p. 265.

16.

Ibid., p. 263.

17.

Opina Jaime Lara que el modelo para realizar la Boca del

Infierno se encuentra en la ballena de Jonás, siguiendo el grabado de Wierix. Por su parte, Rodolfo Vallín opina

que las facciones de los condenados pertenecen a los españoles más que a los indígenas.

18.

VALLÍN, R. Op. Cit.,

p. 83.

19.

MURILLO SALDAÑA,

G. Op. Cit.

20.

ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos.«Templos doctrineros y capillas posas en la Nueva Granada». Universidad Pontificia Bolivariana, vol. XXXI, nº 18, julio-septiembre 1969,

p. 213.