0000-0001-6225-6675

0000-0001-6225-6675RESEÑA

Revista de Historia del Arte, nº 27 (2021): 338-341. "https://doi.org/10.46661/atrio.5762"

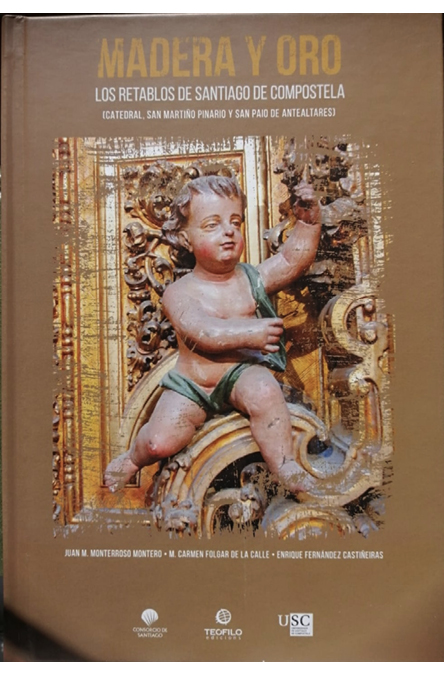

Monterroso Montero, Juan Manuel, María del Carmen Folgar de la Calle, y Enrique Fernández Castiñeiras

Madera y oro. Los retablos de Santiago de Compostela (Catedral, san Martiño Pinario y san Paio de Antealtares)

Santiago de Compostela: Teófilo Edicións, 2020. 304 págs.

ISBN 978-84-1214-463-5

La publicación Madera y oro. Los retablos de Santiago de Compostela (Catedral, san Martiño Pinario y san Paio de Antealtares) supone una revisión de la investigación acerca del concepto de retablo en la práctica gallega de la ciudad compostelana, y es el primero de una trilogía dedicada a los retablos en dicha ciudad. Prologado por Jesús Palomero Páramo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, el libro reúne treinta y cinco capítulos organizados en tres grandes partes. La primera de las cuáles alude a la catedral compostelana, el monasterio de san Martiño Pinario ocupa la segunda, y cierra el volumen el monasterio de san Paio de Antealtares. Los doctores Monterroso Montero, Folgar de la Calle y Castiñeiras Fernández son los artífices de este volumen.

Esta obra aglutina investigaciones varias dentro del programa “El patrimonio monástico y conventual gallego de la reforma de los Reyes Católicos a la Exclaustración” (HAR2016-76097-P) y del Plan Nacional “Programa de Consolidación e Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas” (GRC2013-036). Los investigadores, miembros del Departamento de Historia del Arte, ejercen su docencia en la universidad de la capital gallega. A cargo de la casa Teófilo Edicións y contando con el apoyo del Consorcio de Santiago, la edición se inserta en la colección “Novedades Editoriales”.

El libro comienza con una introducción histórica en la que se narran los antecedentes de la catedral románica y las diversas tradiciones y descubrimientos de la tumba apostólica. Se pone de relieve el papel desempeñado por las reliquias en la difusión de la fe católica en general, y el culto jacobeo en particular. El análisis de la fábrica románica y su capilla mayor es un ejemplo de la metodología seguida durante todo el libro: esbozando una propuesta de carácter histórica se van engarzando los distintos comentarios y reflexiones artísticas, haciendo uso de fuentes primarias de gran valor y difícil acceso.

A la hora de abordar las capillas de la girola los autores recorren las distintas advocaciones (pasadas y actuales) así como un estudio de sus escrituras fundacionales. El claustro catedralicio ocupa un espacio importante en el trabajo, parejo a la singularidad de su diseño. En el campo patrimonial, conservación y difusión equivalen a la salvaguarda del patrimonio. La capilla mayor y el tabernáculo son el asunto tratado en el segundo capítulo. A través de imágenes de gran valor gráfico, algunas inéditas, así como por medio de planimetrías, se reconstruyen las distintas etapas de este ambicioso proyecto arquitectónico, y a la vez ideológico.

En el tercer apartado se analizan los retablos ubicados en las capillas de san Bartolomé, san Juan Apóstol, nuestra Señora la Blanca, del Salvador, de san Pedro (también conocida como Nuestra Señora de la Azucena), Mondragón y Nuestra Señora del Pilar. Además de su localización en la cabecera de la catedral, son rasgos interesantes la señalización de la capilla de san Juan Apóstol como parroquia intramuros de la catedral o el sentido cristológico y eucarístico de la mayor parte de los programas iconográficos.

El retablo de la capilla de Sancti Spiritus y el de Nuestra Señora de la Prima son revisados en los capítulos décimo y undécimo. Una vertiente más hagiográfica la conforman los retablos restantes de la primera parte: concretamente se trata de santa Catalina, san Antonio y san Andrés.

En los capítulos quince a diecisiete se abordan joyas como la capilla del Cristo de Burgos, ideada originariamente como espacio cultual; el retablo de la capilla del Santísimo, y su atribución a Manuel de Leis; y la increíble capilla de las Reliquias. Un retablo el de esta última trazado por Bernardo Cabrera y Gregorio Español, que desapareció pasto del fuego cuando ardió a comienzos de mayo de 1921. Situada en el ángulo noroccidental del claustro, la capilla de Alba cierra esta primera parte. No solo por su planta convexa o por el cambio de denominación (fue consagrada como capilla de la Transfiguración), sin duda la solución compositiva permite percibir la continuidad histórica y devocional en una capilla en que cada retablo está relacionado con los demás.

Dedicada a san Martiño Pinario, la segunda parte inicia con un amplio marco histórico. Desde su origen en la donación del obispo Sisnando I hasta su esplendor en el siglo XII, pasando por su nueva nomenclatura como san Martín de Fora. Los autores prosiguen con el tratamiento de los diferentes retablos del monasterio, comenzando por el retablo mayor. Se descubre, así, cómo se reutilizó el espacio, manteniendo en su anverso y reverso la iconografía empleada por la orden benedictina. Entre otras aportaciones pueden destacarse tanto la influencia de trazas como la solución planteada en el retablo mayor de Clerecía, en Salamanca.

Si el retablo mayor está dedicado a san Martín de Tours, los diseñados para el crucero están dedicados a san Benito, fundador de la Orden, y a la Virgen, pues originalmente el recinto estaba bajo la advocación de santa María de la Corticela. Los capítulos cuatro a ocho corresponden, en alternancia, a los lados del Evangelio y de la Epístola dentro del templo benedictino. El que comparten santa Escolástica y el Cristo de la Paciencia constituyen ejemplos paradigmáticos del retablo de influencia romana. El retablo de santa Gertrudis presenta la virtualidad de ser plegable, facilitando procesiones solemnes en días señalados; por su parte, el de Nuestra Señora del Socorro cuenta con un grabado conservado en el Museo de Pontevedra que ha permitido un estudio pormenorizado. Cierran esta segunda parte los retablos de santa Catalina, de gran depuración decorativa en comparación con el apunte fantástico de otros retablos; y el retablo de san Bernardo, en consonancia con el cercano altar de santa Catalina.

Por su parte, el monasterio de san Paio de Antealtares ocupa la tercera parte, o lo que es lo mismo, los últimos siete capítulos. Como en las dos partes anteriores, el primer capítulo supone el apunte histórico y la explicación de cómo fue el lugar en el que tomaron el hábito las hijas de lo más granado de las familias aristocráticas gallegas. El eje principal del capítulo se centra en el retablo mayor. A la izquierda del cual están los retablos de san Benito y de las Reliquias. En el lado opuesto se sitúan los retablos de la Virgen Desterrada, el de la Virgen bajo la advocación del Rosario, el de Nuestra Señora de la O y el de san Nicolás de Bari.

Los autores recogen los nombres vinculados al retablo dedicado a la Asunción de la Virgen, con san Pedro y san Pablo a derecha e izquierda. Dos de los principales personajes son Juan Antonio García de Bouzas (pintor y dorador) y Castro Canseco (entallador y escultor). El resto de los retablos del espacio dialogan con el principal. El de la Virgen del Rosario y de san Benito respondiendo a un mismo modelo; el de Nuestra Señora de la O, también conocida como Nuestra Señora la Preñada, la Virgen de la Expectación o Virgen de la Esperanza; el de la Virgen Desterrada, así llamado por la vinculación del artista que más que probablemente lo diseñó y ejecutó: Domingo de Andrade. Finalmente, el retablo Relicario: el único que se conserva de la iglesia original, interesante por su función de acogida de las reliquias, así como por las dos columnas salomónicas empleadas en ambos flancos.

En resumen, Madera y oro. Los retablos de Santiago de Compostela (Catedral, san Martiño Pinario y san Paio de Antealtares constituye una recopilación de estudios que profundiza en un período reciente en el tiempo, y a la vez lejano en el plano de las ideas. El estudio pone de relieve la indudable influencia que, gracias a su arzobispo Diego Gelmírez, tuvo la ciudad compostelana en el establecimiento del retablo como seña de identidad del arte hispánico. Uno de sus aspectos principales es la cuidadosa recolección de los cambios experimentados por los retablos, prestando atención a las modificaciones entre la idea original y el estado en que han llegado a la actualidad, incluso el motivo de su desaparición, si es el caso. Configurado en torno a la práctica artística del retablo, específicamente la que se rastrea en la capital compostelana, este libro emplea una aproximación que vincula lo artístico, lo político y su influencia en el público. Una publicación que debe ser entendida teniendo en cuenta el marco, el Año Santo 2021-2022, para el que ha sido diseñada.

Luis Alcalá-Galiano Pareja

Universidade de Santiago de Compostela, España.