La casa sevillana de los marqueses de La Algaba. Reformas renacentistas en el año 1564

The Sevillian House of the Marquises of La Algaba. Renaissance Reforms in 1564

Carmen Vallecillo López

Universidad de Sevilla, España

Recibido: 10/07/2023 | Aceptado: 20/02/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

En este trabajo se dan a conocer y se analizan tres conciertos inéditos de obra referentes al palacio de los marqueses de La Algaba en Sevilla. Dichos contratos fechados en el año 1564 permiten conocer algunos detalles constructivos y decorativos ordenados por don Francisco de Guzmán, V señor de La Algaba, futuro primer marqués de La Algaba. Las memorias insertas en los documentos notariales dan testimonio de la riqueza arquitectónica y artística de esta residencia, confirman las reformas renacentistas ejecutadas por el III señor de La Algaba a comienzos del XVI y su posterior consolidación y mejora en 1564. Este análisis completa los datos sobre la conformación de esta residencia y es además una importante aportación a la historia arquitectónica de la casa sevillana, contribuyendo a la ampliación del léxico de los artífices de la época. |

Sevilla Casas-palacio Marquesado de La Algaba Siglo XVI Renacimiento Arquitectura |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

In this work, three unpublished concerts of works concerning the palace of the Marquises of La Algaba in Seville are presented and analyzed. These contracts dated in 1564 allow us to know some constructive and decorative details ordered by Francisco de Guzmán, Lord of the town of La Algaba, future first Marquis of La Algaba. The memories inserted in notarial documents testify to the architectural and artistic wealth of this residence in the 16th century, confirm the Renaissance reforms carried out by the III Lord of La Algaba and its subsequent consolidation and improvement in 1564. This analysis completes the data on the conformation of this residence and is also an important contribution to history of Sevillian architecture, contributing to the expansion of the lexicon of the architects of the time. |

Seville Palace-Houses Marquises of La Algaba 16th Century Renaissance Architecture |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Vallecillo López, Carmen. “La casa sevillana de los marqueses de La Algaba. Reformas renacentistas en el año 1564.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024): 8-27. https://doi.org/10.46661/atrio.8322.

© 2024 Carmen Vallecillo López. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Introducción: Guzmanes, señores de La Algaba

Juan de Guzmán y Torres, hijo de don Luis de Guzmán, maestre de Calatrava, y de doña Inés de Torres o Tous, I señor de La Algaba, se instaló en Sevilla en 1440. En este año, Juan de Guzmán intercambia con Juan Alonso Pérez de Guzmán, III conde de Niebla, el señorío de Medina Sidonia por La Algaba, Alaraz y El Vado de las Estacas[1].

Francisco de Guzmán, V señor de La Algaba, fue el I marqués de La Algaba, título otorgado por Felipe II el 15 de abril de 1568[2]. Junto al monarca, al duque de Arcos y el obispo de Cádiz, entrarían en Sevilla en 1570, inaugurando una entrada y recorrido por la ciudad que no secundaba el tradicional itinerario[3].

Este linaje estuvo vinculado a notables cargos de Sevilla como el oficio de alférez[4], pero la varonía del título se extinguió a mediados del siglo XVII por la falta de descendencia tanto de don Pedro Andrés, como de su hermano don Agustín de Guzmán. El título recayó en la tía de estos, doña Inés de Guzmán y Fernández de Córdoba, VII marquesa de La Algaba. La sucedería en 1681 Cristóbal Portocarrero de Guzmán y Luna, pasando el título a la casa Portocarreo. Finalmente, en 1860, el marquesado se incorporó a la casa de Alba, con Carlos Fitz-James Stuart y Portocarrero como XIV marqués de La Algaba[5].

Metodología, fuentes y objetivos

Para llevar a cabo este trabajo se ha consultado la literatura que trata el señorío y marquesado de La Algaba, además de aquella que estudia el palacio de los marqueses de La Algaba. La búsqueda y hallazgo de contratos y memorias de obra en las notarías sevillanas, nos acerca a una comprensión íntegra, aumentando la documentación de obras y reformas renacentistas de este palacio.

El objetivo de esta investigación se centra en el estudio e interpretación de documentos notariales de 1564. En concreto, las fuentes empleadas han sido los Oficios del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Se pretende dar a conocer la documentación, la cual brinda datos inéditos, confirmando lo que hasta ahora eran propuestas o sugerencias.

Palacio de los marqueses de La Algaba

Las casas principales de Sevilla de los señores de La Algaba comenzaron su construcción a mediados del siglo XV, aunque su configuración definitiva corresponde al XVI, iniciándose con la paulatina adquisición de edificios colindantes para ampliar la residencia y procurar la distinción acorde con el marquesado de La Algaba. Procedimiento común que igualmente se dio en otras casas-palacio como fueron el palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía, conocida como Casa de Pilatos; la casa-palacio de los Pineda, hoy palacio de las Dueñas o el palacio del duque de Medina Sidonia[6]. La transformación del edificio medieval en morada renacentista se llevó a cabo por don Rodrigo de Guzmán y Ponce de León, III señor de La Algaba, entre 1516 y 1526. Fecha clave, ya que aristócratas sevillanos, como don Rodrigo, forman una compañía con mercaderes genoveses para traer hasta Sevilla mármoles de talleres genoveses. Ello abrirá las puertas al Renacimiento italiano y a la imprimación de este en la arquitectura residencial sevillana[7].

Las obras del siglo XVI comienzan en 1508, cuando don Rodrigo de Guzmán adquiere las casas de Juan de Alfaro para ampliar el recinto, incorporando dos barreduelas de la calle Amargura. La adquisición de inmuebles concluirá en 1526, habiendo adquirido don Rodrigo un total de once casas[8]. Ese mismo año fallece, siendo su esposa doña Leonor de Acuña quien continúe la labor iniciada por don Rodrigo. Muestra de ello son los blasones que adornan las vigas de los salones principales[9].

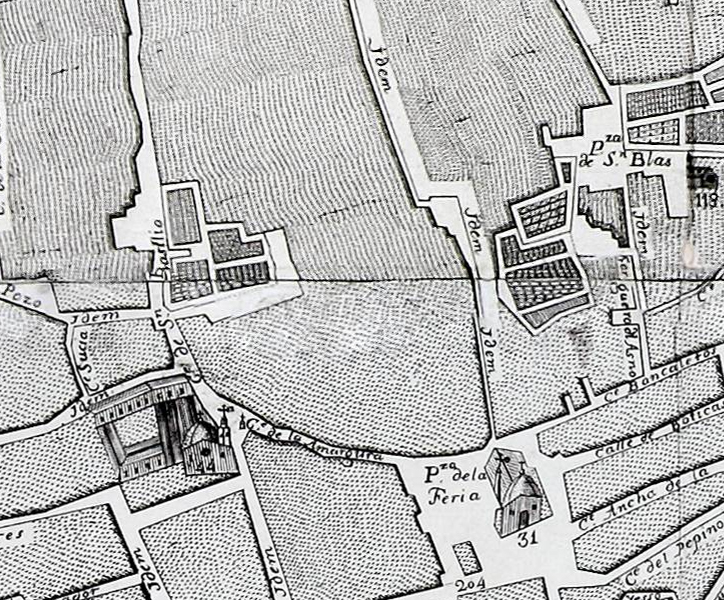

Las compras del III señor de La Algaba extendieron el núcleo primitivo dirección este-norte. Las residencias anexionadas, con “sus palacios e soberados e azoteas”, forman estructuras compactas, en arcilla con ladrillos crudos o moldeados y con pocas aperturas al exterior, según dejaron por escrito viajeros, como Alonso Morgado, que visitan en estos años la ciudad[10]. El reaprovechamiento murario de estos inmuebles otorgaría a la morada un aspecto irregular, reflejándose en su planimetría la fusión entre la tradición islámica medieval y la renacentista, dos estilos que convivieron y se fusionaron en Sevilla (Fig. 1). La culminación de las obras se fecha en el segundo tercio del XVI, con don Luis de Guzmán y Acuña, IV señor de La Algaba, y con don Francisco de Guzmán y Manrique, V señor de La Algaba y I marqués. Las intervenciones realizadas en tiempos de don Francisco, como veremos, fueron obras que enriquecieron la ya renacentista morada de tan ilustre familia[11].

Fig. 1. Pablo de Olavide, Plano topográfico de la ciudad de Sevilla, 1771. Entorno del palacio, 93,5 x 137 cm. © Fotografía: Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=423028.

El palacio de los Algaba se construyó próximo a la iglesia de Onmium Sanctorum, estando ambos edificios conectados durante centurias por un pasadizo o sabat, hoy desaparecido, cuyo testimonio queda documentado gracias al dibujo de 1831 de Richard Ford Este pasaje unía la residencia con la tribuna de la nave central de Omnium Sanctorum, accediendo así los marqueses a esta para escuchar misa sin tener que salir a la calle. Dicho recurso era la tónica entre los nobles patronos de iglesias, donde además tenían sus mausoleos[12] (Fig. 2).

Fig. 2. Richard Ford, Palacio de los marqueses de La Algaba y vista de la parroquia de Omnniun Sanctorun, 1831. Grabado. © Fotografía: propiedad de la familia Ford.

El pasaje se elimina cuando Sebastián Duarte adquiere la residencia, siendo el primer signo de desintegración del palacio. Los presbíteros de la parroquia de Omnium Sanctorum argumentaban que el privilegio de entrar en la iglesia fue concedido a los marqueses de La Algaba, no siendo este hereditario por posesión del inmueble. Duarte pagó los costes de eliminación del pasadizo en 1840, adelantándose a lo que ocurriría entre 1859 y 1868, en la Casa de Pilatos. A mediados del siglo XIX concluye la función de residencia palaciega de este inmueble perteneciente a una de las casas más importantes de la nobleza andaluza[13].

El palacio se desarrolla sobre una planta trapezoidal, organizada en dos estructuras: la vivienda, en torno a un patio principal porticado, de grandes dimensiones, con arquerías sobre columnas de mármol y jardín al fondo, además de diversas habitaciones, salas y áreas de servicio[14]. El modelo de articulación en torno al patio permanece en Sevilla desde época almohade, pudiendo verse incluso en las descripciones de las casas del Libro de Repartimiento de 1252. Esta influencia permanece en las casas de la Sevilla del Quinientos, siendo más fuerte la herencia medieval que el nuevo gusto renacentista[15].

El patio principal de la casa de los marqueses de La Algaba sería casi cuadrangular, considerando el actual, en torno al cual se ubicaban “quartos” o “palacios” rectangulares, porticado por veinticuatro columnas en la planta baja, al igual que en la Casa de Pilatos[16] o en el palacio de las Dueñas[17].

Actualmente ocupa una superficie total de 2507m2 (Fig. 3). Accedemos al palacio desde la plaza Calderón de la Barca, el lado sur corresponde con la calle Arrayán y el norte lo delimita el pasaje de Amores[18].

Fig. 3. Actual patio principal del palacio de los marqueses de La Algaba. © Fotografía: Carmen Vallecillo López.

La fachada principal de dos cuerpos destaca sobremanera, inserta en la primitiva torre defensiva del palacio medieval, que debió pertenecer a la casa de Leonor de Pineda y Diego Mejía, adquirida en 1508 como parte de la ampliación del palacio[19]. Magnífica muestra de arquitectura mudéjar que puede verse en Sevilla después de la portada del Alcázar construida por el rey Pedro I. Encontramos una portada posterior de tipo clásico[20], que Cardoso Bueno comprara con la del palacio de los Saavedra o de los Levanto, en la calle Madre María de la Purísima n.º 3, magnífico ejemplar de la arquitectura de transición al Renacimiento[21].

Hasta finales del siglo XV hubo una hibridación entre castillo y vivienda urbana, base sobre la cual se coloca una epidermis en el siglo XVI que reviste las viviendas existentes[22]. En consecuencia, esta casa-palacio tendría cierta apariencia de fortaleza con la ya mencionada torre donde se abre la portada mudéjar, similar a la torre de los Guzmanes en el municipio de La Algaba.

Aporte documental: obras de pintura, albañilería y rejería

La documentación inédita hallada entre los legajos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sección Protocolos, viene a ser una contribución a la historia constructiva de una de las residencias más notables de Sevilla. En el año 1564, en tiempos del V señor de La Algaba, don Francisco de Guzmán y Manrique, se realizaron tres intervenciones diferentes en el palacio de los marqueses de La Algaba. Primeramente, una obligación de obra de pintura valorada en 20.000 maravedís realizada por Alonso Hernández Jurado, pintor vecino de la collación de San Salvador, comenzada en febrero, debiendo finalizarla a mediados del mes de marzo de ese mismo año[23]. A continuación, una obra de albañilería por 53.000 maravedís y ejecutada por Juan Min, albañil vecino de la collación de San Pedro, iniciada en febrero y con plazo hasta el 10 del mes de mayo del mismo año. Por último, un contrato para confeccionar rejas de hierro por valor de 50.300 maravedís[24], elaboradas por Pedro Valera, rejero vecino de la collación de San Salvador, teniendo de plazo desde el 10 de febrero hasta mediados del mes de mayo de ese mismo año.

Estos contratos y sus memorias, además de proporcionar datos que revelan cambios en el interior y exterior del palacio, reestructuraciones y obras de mejora (no finalizando aquí ya que en 1576 se documenta otra intervención de albañilería[25]), también nos brindan información acerca de los diversos espacios de la vivienda.

El primer contrato registrado es el de pintura de los corredores bajos. Desgraciadamente nada se menciona del contenido de la pintura de dichos corredores, sin poder afirmar si se trata de decoración de grutesco o ciclos pictóricos:

Las condiciones que se an de tener para pintar los corredores de la casa del muy excelentísimo señor don Francisco de Guzmán, señor de la Algaba, son las siguientes.

La primera condición es que se an de pintar los quatro corredores bajos con sus quadras, conforme a los de arriba de artesones.

La segunda condición es que el oficial que hiziere la dicha obra a de poner a su costa toda la madera … para los andamios y farquias que van paral deredor de los çaquiçamies y vnas [ilegible] a de formado la madera que fuere menester para la dicha obra.

El señor don Francisco de Guzmán a de dar los lienços cosidos a su costa…

Es condiçión que el oficial …, a de reparar las manchas y faltas que tuvieren los lienços de los corredores altos y quadreto[26].

Esos “lienços cosidos”, telas de lino dispuesta para pintar sobre la pared[27], probablemente aluda a decoración o pintura parietal, de la cual escasa información se conserva hoy. Pese a ello, podemos documentar que los corredores altos y bajos se quisieron homogeneizar avanzando el siglo XVI. Los cuatro corredores bajos y altos habrían presentado la misma ornamentación, ya que el concierto entre el pintor Alonso Hernández Jurado y don Francisco de Guzmán, primer marqués de La Algaba, en 2 de febrero de 1564, así lo estipula.

El pintor contratado, Alonso Hernández Jurado[28], coincide en nombre con el pintor que en 1539 recibe el encargo de pintar la sala de Vidrieras de la Casa de Pilatos[29], por lo que es probable que fueran el mismo artista. El tema elegido para la sala de las Vidrieras, hoy salón de los Frescos, son los triunfos de las Estaciones. Fue un tema recurrente en Italia y que don Fadrique incorporó a su casa-palacio tras su periplo y estancia italiana, al observarlo en la villa medicina de Poggio a Caiano[30]. Este pintor trabaja junto al pintor Francisco Martínez en varias obras y en dos ocasiones para el marqués de La Algaba[31]. En su labor tomaron como referencia pinturas murales contemporáneas, con la presencia de inscripciones, escudos heráldicos y figuras clásicas[32].

La bibliografía existente sugiere que las paredes de la planta alta debieron estar engalanadas con pintura mural que imitaba arquitectura clásica de orden gigante, ya que se conservaron algunos fragmentos muy deteriorados en la conocida como “sala de la media naranja”[33]. Un ejemplo italiano sería el Palazzo Angelo Giovani Spinola, en Génova, mandado a construir en 1558, donde encontramos ricos revestimientos de pinturas que decoran las paredes de los interiores de este palazzi de la Strada Nuova[34]. Como puede apreciarse en la imagen (Fig. 4), este interior ofrece pinturas simulando arquitectura de orden gigante que pudiera guardar cierta relación con las que decoraron el palacio de los marqueses de La Algaba en el siglo XVI.

Fig. 4. Palazzo Angelo Giovanni Spinola, 1558-1580. Primera Planta. Génova, Italia. © Fotografía: Carmen Vallecillo López.

Las memorias de albañilería suelen ser las que más datos aportan al conocimiento del caserío al nombrar las estancias donde se realiza la intervención o incluso zonas próximas a estas. En el concierto de albañilería se alude a una capilla:

Yten sea obligado el maestro (…) a desencalar los pretiles de los corredores descubiertos, por entranbas partes y el pretil del terrado alto que cae sobre los corredores y la pared de la sala … y la caxa del escalera, que sube al terrado alto por de dentro y por de fuera y la capilla della y el desvan que anda a la redonda[35].

Hay constancia de un oratorio en la crujía sur, por el contrato de arrendamiento en 1643 entre el IV marqués de La Algaba con Alonso Verdugo, caballero de la Orden de Santiago[36]. Sin embargo, al mencionar “la capilla della”, es probable que no se refiera a un oratorio, sino a una bóveda en la escalera, considerando la definición de Salinero, ya que además de ser un pequeño espacio reservado para el culto, tiene la significación de bóveda en los escritos de canteros[37].

En esta misma memoria de albañilería se mencionan dos corredores o balcones abiertos con arcos que descansan sobre capiteles y columnas, con parapeto o antepecho:

Y ansi mesmo sea obligado a descostrar todos los encalados de las paredes de los corredores juntamente con las dos danças de arcos, quitándole los encalados de desvanes y alcoçares y alfiçares … no quede cosa alguna de los encalados, sino fuere los moldes con que están tocados los capiteles.

Y deje reparados los moldes con que están tocados los capiteles de su yeso blanco y deje estas paredes de los corredores altos y las dos danças de arcos y desvanes dellas y las bocas de las canales, lo deje todo encalado de sus dos manos de cal y arena y barro y arista y la otra mano de su cal blanca y arista.

Yten sea obligado … a desencalar los pretiles de los corredores descubiertos, por entranbas partes y el pretil del terrado alto que cae sobre los corredores y la pared de la sala[38].

Ello confirma la reconstrucción sugerida por Pleguezuelo y Oliver. La planta alta abierta al patio por su lado norte y este con unas galerías techadas sobre columnas. Los lados sur y oeste presentarían balcones abiertos, sin columnas o muros que lo cerraran[39].

La luz y ventilación la otorgan “ventanas de los aposentos altos que salen a los corredores”[40], dando al patio principal del palacio, siendo piezas esenciales en la ordenación espacial de la casa. El patio es fuente de luz, ventilación y agua. Espacio sin relación con el exterior, pulmón de la casa y centro de la vida doméstica, donde pueden desarrollarse las tareas diarias y de disfrute al aire libre sin ser visto y sin salir del hogar[41].

En 1526 se hizo un encargo de treinta y cinco mármoles al taller genovés de los Gaggini que no llegaría hasta 1533. Dicha operación se ejecutó en Sevilla a través de la compañía formada por los comerciantes genoveses Nicola Cattaneo y los hermanos Grimaldi, asociados con don Rodrigo de Guzmán, don Fadrique, Marina de Torres, Jorge de Portugal, conde de Gelves y alcaide de los Alcázares y con la marquesa de Ayamonte[42]. En el patio se colocaron los mármoles genoveses sobre los que descansaba una “dança de arcos” de medio punto peraltados en la parte baja y rebajados en la alta, fusionando así tradición con la modernidad renacentista. Con toda seguridad, estas columnas de mármol se rematarían en capiteles “de moñas”, representados por hojas de acanto muy estilizadas de mármol blanco (Fig. 5). Esta tipología procede de talleres genoveses, que bien parecen reproducirla en serie para las casas-palacio y conventos de la ciudad hispalense[43] (Fig. 6).

Fig. 5. Capiteles de moñas en el corredor alto norte. © Fotografía: Carmen Vallecillo López.

Fig. 6. Detalle de capiteles. Palazzo di Andrea Doria, Genova. © Fotografía: Kunsthistorisches Institut in Florenz Max-Planck-Institut.

Durante el siglo XVI, era frecuente encontrar patios cuyo pavimento fuera de revocado y ladrillo en sus diversas disposiciones a partes iguales: de canto, de junto, holambrado, de espina de pez, de junto estrellado, rascado de rebocado o tosco. Con un diseño más complejo eran los azonales, almatrayas y albedenes[44]. Sabemos que en la intervención de 1564 se colocaron en los cuatro portales y en el patio, ladrillo de junto, confirmando el empleo de azulejos en la solería[45]:

Yten sea obligado a cortar el ladrillo de junto que fuere menester para solar estos quatros portales, cortando todos los aliçares que fueren menester para ello, de junto … y asentandolos con su cal y arena por delante de las vazas … lo que fuere justo y entre estos liçares destos quatro portales.

Yten dejara solados estos quatro portales de junto … y de suelo de almoharrefa. Yten sea obligado a cortar de junto todo el ladrillo que fuere menester para solar este patio, … echándole sus sintas arrimadas a los aliçares de vn ladrillo de asta[46].

Previa a la obra de 1564 habría en estos portales unos zócalos de azulejos, ya que en la memoria se obliga al maestro albañil a que deje limpia esta zona tras finalizar la intervención que mencionamos a continuación, en la pila del patio: “a de cortar estos aliçares y azulejos … y dexallo todo rematado y acabado y linpio … Y ansi mismo, dexe linpios los aliçares de todos quatro portales”[47].

De la pavimentación original renacentista se conservaron un par de alizares vidriados en verde, dato que sustenta la hipótesis de que los suelos originales se configuraron con ladrillo “raspado”, alternado con elementos vidriados[48]. Estos, posiblemente, fueron “olambrillas”: azulejos ornamentales de siete centímetros de lado que se alternan con baldosas de color rojizo rectangulares[49].

En este patio se encontraba una pila revestida con azulejos. La mención de esta posible fuente, término que nos atrevemos a usar ya que en la documentación de la época se empleaba indistintamente pila o fuente, hace pensar que estemos en el patio principal, aunque no se precise[50]. Gracias a las memorias de obra, sabemos cómo estarían dispuestos dichos azulejos y la forma que tendría la pila, siendo esta octogonal: “echándole sus sintas arrimadas a los aliçares de vn ladrillo de asta <dexandolas mas baxas que el alisar vna pulgada> derechas y a pezo (…) dándole a este patio la corriente que fuere menester que vayan [roto] alrededor de la pila y por delante de la pila, por todos los ochauos della, le asiente sus aliçares cortados de junto”[51].

Se enriquece esta aportación con la mención del adorno coloreado de la pila y la introducción de “verdugos verdes”, siendo probablemente una hilera de ladrillo vidriado[52]:

Y así mismo, sea obligado a sentar vna guarniçion de tres tabletas de punta de todos colores con sus medias blancas por delante destos aliçares, ajuntándolas con ellos y por todos los ochauos a la redonda, que quede atada esta dicha guarniçion por todas partes … por delante de la guarniçion ya dicha, le asiente sus verdugos verdes por todos los ochauos[53].

Las salas y las recámaras estarían pavimentadas con ladrillo “sea obligado a cortar de junto todo el ladrillo que fuere menester para solar la saleta y dos cámaras y las suele de la forma y manera desto otros suelos declarados en estas condiciones” (Fig. 7). Además, se especifica que todos los suelos deben de tener el mismo nivel, no pudiendo quedar ninguno más elevado que otro: “y si estuuieren estos suelos más altos que los corredores, los abaje y los ponga a pezo de los corredores echándoles sus alcatifas a pizon y si estuuieren más bajos, los suba por lo consiguiente”[54].

Fig. 7. Detalle del actual suelo de la planta alta. Posiblemente inspirado en la pavimentación original. © Fotografía: Carmen Vallecillo López.

La zona de servidumbre, siempre en la parte más alejada de la entrada, se emplazaba por lo general a un lado del patio principal, encontrándose aquí dependencias como: despensa, cocina, patio de servicio y corral[55]. Avanzado el siglo XVI es común ver cocinas en la planta superior, por el carácter doble de la casa unifamiliar de dos plantas, destinando la zona baja para el verano y la alta para invierno[56]. En el palacio de don Francisco de Guzmán, se accede a la cocina por una puerta situada bajo la escalera “la puerta que esta debajo de las escaleras por donde entran a las cozinas”[57]. Esta no sería la escalera principal, ya que suele especificarse ese detalle en la documentación. Basándonos en el plano que proponen Pleguezuelo y Oliver, estas escaleras podrían ser las de una caja de escalera de la crujía oeste, dando acceso a unas cocinas que estuvieron en la parte sur, junto con el jardín y otras dependencias de servicio. Por otro lado, la zona de caballerías y corrales se localizaba en la zona norte y se accedía por un pasillo situado bajo el primer rellano de la escalera[58]. Dentro de la zona de servidumbre del palacio, es probable que se encontraran los espacios destinados a las mujeres. Estos no se ubicaban siempre en la misma zona de la residencia, adaptándose por tanto a la parcela y tamaño de esta[59].

El último dato que mencionan las memorias de albañilería referencia la escalera, la cual abrigaba ventanas con poyos, con pretiles o barandas y pasamanos de albañilería: “reparar los asientos de las dos ventanas de la caja del escalera con los antepechos y a desencalar el pasamano del escalera por anbas partes y boluello a encalar conforme a otros encalados”[60] (Fig. 8).

Fig. 8. Actual escalera principal del palacio de los marqueses de La Algaba. © Fotografía: Carmen Vallecillo López.

Las casas sevillanas del XVI solían incorporar pasamanos de madera[61]. Eran frecuentes las escaleras de tramos rectos con mesetas, aumentando la posibilidad de instalar espacios ornamentados, puntos de descanso o “poyos” entre los pisos, optimizando las condiciones de habitabilidad[62]. Es probable que la escalera tuviera balaustrada, pudiendo estar rematada con un león heráldico que hoy pertenece a una colección privada de una finca de Sevilla[63]. Las escaleras eran la parte más importante del interior de las casas y palacios, con estancias de muros encalados y cielos blanqueados. Las columnas, pilastras y ornato estaban destinadas a patios, portadas y escaleras principales, elementos que dignificaban los inmuebles y en consecuencia a sus propietarios[64]. Al igual que en la renovación arquitectónica quattrocentesca en los palazzi genoveses, donde la innovación del sistema scala-loggiato, que conectaba el primer tramo de la escalera con el atrio y con pozzo d’aria, el área de la escalera principal será la más significativa y estará llena de originalidad. Se abre, por tanto, la posibilidad de innovación, donde las formas de los arcos y las características renacentistas se dejarán sentir[65].

El último aporte documental, la obra de rejería, confirmaría testimonios de los cronistas de la época, como Pedro Mexía en 1547[66] o Alonso Morgado en 1587[67], sobre aperturas al exterior en los muros de fachada generalmente en soberados o entresuelos, colocándolo en este caso a pie de calle.

En siete días de hebrero de 1564 se concerto el muy Ylustre señor don Francisco de Guzmán, con Pedro Valera, rexero, vezino de Sevilla, a la collaçion de San Salvador para que el dicho Pedro Valera haga çinco rexas de hierro vna para el açaguan que desemboca el patio, del ancho de otro que esta en el açaguan, en la pared de la calle y de alto quatro traviesas menos que esta dicha rexa, que está hecha y asentada, a de ser dicha rexa de valaustres de dos ordenes y la traviesa den medio … la dicha rexa no a de ser volada …

Yten otra rexa para poner en la mesa del escalera que a vista de cavalleriça del ancho de otra que de antes esta puerta en la mesma mesa descalera que cae sobre la calle … [68].

Pese a estas afirmaciones, en las descripciones de moradas de la época, no hay constancia que demuestren esos numerosos vanos abiertos a la calle[69].

En 1643 los Guzmanes abandonan esta residencia y se trasladan a La Algaba. En el siglo XIX comienza a desmembrarse el palacio tras sucesivos arrendamientos como la zona de los jardines en 1841, que acabarían siendo cine de verano a mitad del siglo XX. Finalmente, el Ayuntamiento de Sevilla compra el inmueble en 1990, rehabilitándose a comienzos del siglo XXI, siendo hoy Centro de Arte Mudéjar de Sevilla[70].

Conclusiones

Como hemos podido ver, en 1564 se realizan obras de mejora en el palacio de los marqueses de La Algaba. Las intervenciones de pintura consiguieron dar un aspecto similar a espacios de la zona alta y baja, y la albañilería confirma la existencia de arquerías sobre columnas en dos de los corredores, el uso de ladrillo como pavimento en diferentes estancias y en el patio, además del empleo de azulejos coloreados que revestirían la pila o fuente. Se alude a la importancia que adquieren las escaleras en el Renacimiento, con espacios de descanso, ricamente decorados e iluminados, cuyas ventanas interiores y exteriores se ornamentaban con rejería. En definitiva, se muestra cómo el Renacimiento caló, en gran medida, en las grandes residencias sevillanas.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS). Sevilla. Fondo: Protocolos.

Fuentes bibliográficas

Aranda Bernal, Ana María. “El origen de la Casa de Pilatos de Sevilla. 1483-1505.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 17 (2011): 133-172.

Bonet Correa, Antonio. “Introducción a ‘Las escaleras imperiales españolas’.” Cuadernos de arte de la Universidad de Granada XII, no. 24 (1975): 75-111.

Cardoso Bueno, Diego. Sevilla. El casco Antiguo. Historia, Arte y Urbanismo. Sevilla: Guadalquivir, 2006.

Collantes de Terán Sánchez, Antonio. Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y sus hombres. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1984.

Díez Jorge, M.ª Elena, María Núñez González, y Ana Aranda Bernal. “Servicios de mujeres: espacios para trabajar y vivir en las viviendas sevillanas del siglo XVI.” En Las mujeres y las artes: mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas, editado por Beatriz Blasco Esquivas, Jonatan Jair López Muñoz, y Sergio Ramiro Ramírez, 495-531. Madrid: Abada, 2021.

El conjunto histórico de Sevilla: rehabilitación singular II. Sevilla: Gerencia Municipal de Urbanismo, 1999.

Falcón, Teodoro. Casas sevillanas desde la Edad Media hasta el Barroco. Sevilla: Maratania, 1980.

Feria Toribio, José M.ª, y Gonzalo Acosta Bono. Sevilla: historia de su forma urbana: dos mil años de una ciudad excepcional. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2021.

García Mercadal, José. Viajes de extranjeros por España y Portugal. T. I. Madrid: Aguilar, 1952.

Gestoso y Pérez, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Vol. 3. Sevilla: Andalucía Moderna, 1899.

Gómez de Terreros Guardiola, María Gracia, y Pedro Gómez de Terreros Guardiola. “Las ruinas de Sevilla, 192-2017.” En Las ruinas: concepto, tratamiento y conservación, editado por María del Valle Gómez de Terreros Guardiola y Luis Pérez-Prat Durbán, 311-373. Huelva: Universidad de Huelva, 2018.

Gómez Sánchez, Juan Antonio. “‘Suysos, caballerías de caballos, mugeres como van caualgando’: Un proyecto de pintura mural para el palacio de las Dueñas en 1540.” Laboratorio de Arte, no. 31 (2019): 113-134. https://doi.org/10.12795/LA.2019.i31.07.

González de León, Félix. Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, y de muchas casas particulares. Sevilla: Imprenta de José Hidalgo, 1844.

Mal Lara, Juan de, y Manuel Bernal Rodríguez. Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del Rey D. Felipe II: (con una breve descripción de la ciudad y su tierra). Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1992.

Labò, Mario. I palazzi di Genova. Firenze: Fratelli Alinari, 1970.

Lleó Cañal, Vicente. Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012.

–––. La casa de Pilatos: biografía de un palacio sevillano. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017.

Lleó Cañal, Vicente, y Luis Asín. El Palacio de las Dueñas. Girona: Atalanta, 2016.

Marchena Hidalgo, Rosario. “Fuentes para el estudio de la casa sevillana en la Edad Moderna.” En Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, editado por Amparo Graciani García, 629-640. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000.

Marchi, Paolo. “Architetture di Maniera Alessiana.” En Strada Nuova, editado por Gaspare de Fiore, 40-64. Genova: Sagep, 2001.

Marías Franco, Fernando. “La escalera imperial en España.” En Actes du colloque L’ Escalier dans l’ Architecture de la Renaissance (Tours du 22 au 26 mai 1979), coordinado por Jean Guillaume, 165-170. París: Picard, 1985.

Montalvo Valenzuela, Eva María. “Evolución de las escaleras desde la antigüedad.” En Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción (A Coruña: 22-24 de octubre, 1998), 489-497. A Coruña: Universidade da Coruña, 1990.

Mora Vicente, Gregorio. “Ejemplos de arquitectura civil sevillana en los siglos XV y XVI. Elementos constructivos.” En Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Santiago de Compostela, 26-29 de octubre, 2011), coordinado por Santiago Huerta Fernández, Ignacio Javier Gil Crespo, Soledad García Morales, y Miguel Taín Guzmán, 965-974. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011.

Morales Padrón, Francisco. Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos. 3.ª ed. Rvdo. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1989.

Morgado, Alonso de. Historia de Sevilla. Sevilla: Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de León, 1587.

Núñez González, María. Arquitectura, dibujo y léxico de alarifes en la Sevilla del siglo XVI: casas, corrales, mesones y tiendas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2021.

–––. “Caminando desde la casapuerta al corral. Los suelos de la casa sevillana del siglo XVI.” Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, no. 53 (2022): 41-63. https://doi.org/10.30827/caug.v53i0.21139.

Oliver Carlos, Alberto, y Alfonso Pleguezuelo Hernández. El Palacio de los Marqueses de La Algaba. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2012.

Orihuela Uzal, Antonio. Casas y palacios nazaríes, siglos XII-XV. Sevilla: Consejería de Cultura, 1996.

Ortiz de Zúñiga, Diego, y Antonio María Espinosa y Cárcel. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. T. IV. Madrid: en la Imprenta Real, 1795.

Poleggi, Ennio. “Il rinnovamento edilizio genovese e i magistri Antelami nel secolo XV.” Arte lombarda 11, no. 2 (1966): 53-68.

Ruiz Pérez, José Javier. Las hijas de la Reconquista: paseo por la Sevilla mudéjar: desde la iglesia de San Esteban hasta el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2013.

Salazar Acha, Jaime de. “La Nobleza Titulada Española del siglo XVI.” Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, no. 15 (2012): 7-61.

Salinero, Fernando. Léxico de alarifes de los siglos de oro. Madrid: Real Academia Española, 1968.

Sánchez Saus, Rafael. Caballería y linaje en la Sevilla medieval: estudio genealógico y social. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1989.

Toajas Roger, María Ángeles. “Capiteles del primer Renacimiento en las Descalzas Reales de Madrid: Estudio del Patio del Tesorero.” Anales de Historia del arte, no. 13 (2003): 97-130.

Valverde Fraikin, Jorge. Títulos nobiliarios andaluces: genealogía y toponimia. Granada: Andalucía, 1991.

Vázquez Consuegra, Guillermo. Sevilla, cien edificios. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1988.

[1] Rafael Sánchez Saus, Caballería y linaje en la Sevilla medieval: estudio genealógico y social (Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1989), 235.

[2] Jaime de Salazar Acha, “La Nobleza Titulada Española del siglo XVI,” Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, no. 15 (2012): 33.

[3] Juan de Mal Lara, Recibimiento que hizo la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del Rey D. Felipe II: (con una breve descripción de la ciudad y su tierra) (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1992).

[4] Diego Ortiz de Zúñiga y Antonio Espinosa y Cárcel, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla (Madrid: en la Imprenta Real, 1795), 4: 26.

[5] Jorge Valverde Fraikin, Títulos nobiliarios andaluces: genealogía y toponimia (Granada: Andalucía, 1991), 28.

[6] Félix González de León, Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profanos de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e Invicta Ciudad de Sevilla, y de muchas casas particulares (Sevilla: Imprenta de José Hidalgo, 1844), 41.

[7] Teodoro Falcón, Casas sevillanas desde la Edad Media hasta el Barroco (Sevilla: Maratania,1980), 61.

[8] Alberto Oliver Carlos y Alfonso Pleguezuelo Hernández, El Palacio de los Marqueses de La Algaba (Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2012), 52.

[9] Falcón, Casas sevillanas desde la Edad Media hasta el Barroco, 46.

[10] José García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal (Madrid: Aguilar, 1952), 372.

[11] Falcón, Casas sevillanas desde la Edad Media hasta el Barroco, 43.

[12] José Javier Ruiz Pérez, Las hijas de la Reconquista: paseo por la Sevilla mudéjar: desde la iglesia de San Esteban hasta el Palacio de los Marqueses de la Algaba (Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2013), 82.

[13] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 104-105.

[14] El conjunto histórico de Sevilla: rehabilitación singular II (Sevilla: Gerencia Municipal de Urbanismo, 1999), 86.

[15] Gregorio Manuel Mora Vicente “Ejemplos de arquitectura civil sevillana en los siglos XV y XVI. Elementos constructivos,” Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción (Santiago de Compostela, 26-29 de octubre, 2011), coord. Santiago Huerta Fernández, Ignacio Javier Gil Crespo, Soledad García Morales, y Miguel Taín Guzmán (Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011): 965.

[16] Ana María Aranda Bernal, “El origen de la Casa de Pilatos de Sevilla. 1483-1505,” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 17 (2011): 154.

[17] Vicente Lleó Cañal y Luis Asín, El Palacio de las Dueñas (Girona: Atalanta, 2016), 73.

[18] María Gracia Gómez de Terreros Guardiola y Pedro Gómez de Terreros Guardiola, “Las ruinas de Sevilla, 1992-2017,” en Las ruinas: concepto, tratamiento y conservación, eds. María del Valle Gómez de Terreros Guardiola y Luis Pérez-Prat Durbán (Huelva: Universidad de Huelva, 2018), 340.

[19] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 35, 36, 49.

[20] Guillermo Vázquez Consuegra, Sevilla, cien edificios (Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1988), 36.

[21] Diego Cardoso Bueno, Sevilla. El casco Antiguo. Historia, Arte y Urbanismo (Sevilla: Guadalquivir, 2006), 181-182.

[22] Vicente Lleó Cañal, Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano (Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2012), 39.

[23] Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSPN). Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[24] “Consertose de dar al dicho Pedro Valera por cada vna libra de hierro labrado de la ventana de los valaustres a quarenta maravedís, contando que no pase de quatro çintas libras, cincuenta mas v menos”. AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[25] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 76.

[26] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[27] Lienzo, lienço. Arq. Fachada del edificio o pared. Tela de lino dispuesta para pintar sobre ella. Fernando García Salinero, Léxico de alarifes de los siglos de oro (Madrid: Real Academia Española, 1968), 143.

[28] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[29] Vicente Lleó Cañal, La casa de Pilatos: biografía de un palacio sevillano (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017), 66.

[30] Lleó Cañal, 80-87.

[31] José Gestoso y Pérez, Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive (Sevilla: Andalucía Moderna, 1899), 3: 355-356.

[32] Juan Antonio Gómez Sánchez, “‘Suysos, caballerías de caballos, mugeres como van caualgando…’: Un proyecto de pintura mural para el palacio de las Dueñas en 1540,” Laboratorio de Arte, no. 31 (2019): 113-134, https://doi.org/10.12795/LA.2019.i31.07.

[33] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 71.

[34] Paolo Marchi, “Architetture di Maniera Alessiana,” en Strada Nuova, ed. Gaspare de Fiore (Genova: Sagep, 2001), 43.

[35] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[36] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses,76, 87.

[37] García Salinero, Léxico de alarifes de los siglos de oro, 71.

[38] AHPSPN. Oficio 9.1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[39] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 57.

[40] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[41] Antonio Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaríes, siglos XII-XV (Sevilla: Consejería de Cultura, 1996), 22

[42] Lleó Cañal, Nueva Roma, 46.

[43] María Ángeles Toajas Roger, “Capiteles del primer Renacimiento en las Descalzas Reales de Madrid: Estudio del Patio del Tesorero,” Anales de Historia del arte, no. 13 (2003): 111.

[44] María Núñez González, “Caminando desde la casapuerta al corral. Los suelos de la casa sevillana del siglo XVI,” Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, no. 53 (2022): 45, https://doi.org/10.30827/caug.v53i0.21139.

[45] Almoharrefa. Alb. Cierto modo de enladrillas los suelos con azulejos. Salinero, Léxico de alarifes, 35; Almoharrefa, En desuso, Cinta: hilera de baldosas que se pone en los solados, paralela a las paredes y arrimada a ellas. RAE.

[46] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[47] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[48] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 70.

[49] María Núñez González, Arquitectura, dibujo y léxico de alarifes en la Sevilla del siglo XVI: casas, corrales, mesones y tiendas (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2021), 654.

[50] Núñez González, 167.

[51] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[52] Definición de verdugo, ver: García Salinero, Léxico de alarifes, 237.

[53] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[54] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[55] Antonio Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja Edad Media: la ciudad y sus hombres (Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1984), 121.

[56] José María Feria Toribio y Gonzalo Acosta Bono, Sevilla: historia de su forma urbana: dos mil años de una ciudad excepcional (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2021), 152.

[57] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 71.

[58] Oliver y Pleguezuelo, 56, 63, 77.

[59] M.ª Elena Díez Jorge, María Núñez González, y Ana Aranda Bernal, “Servicios de mujeres: espacios para trabajar y vivir en las viviendas sevillanas del siglo XVI,” en Las mujeres y las artes: mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas, eds. Beatriz Blasco Esquivas, Jonatan Jair López Muñoz, y Sergio Ramiro Ramírez (Madrid: Abada, 2021), 495-531, 521.

[60] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[61] María Núñez González, Arquitectura, dibujo y léxico de alarifes en la Sevilla del siglo XVI: casas, corrales, mesones y tiendas (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2021), 186.

[62] Eva María Montalvo Valenzuela, “Evolución de las escaleras desde la antigüedad,” en Actas del Segundo Congreso Nacional de Historia de la Construcción (A Coruña: 22-24 de octubre, 1998) (A Coruña: Universidade da Coruña, 1998): 494.

[63] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 63.

[64] Antonio Bonet Correa, “Introducción a ‘Las escaleras imperiales españolas’,” Cuadernos de arte de la Universidad de Granada XII, no. 24 (1975): 78; Fernando Marías Franco, “La escalera imperial en España,” en Actes du colloque L’ Escalier dans l’ Architecture de la Renaissance (Tours du 22 au 26 mai 1979), coord. Jean Guillaume (París: Picard, 1985): 165-170.

[65] Mario Labò, I palazzi di Genova (Firenze: Fratelli Alinari, 1970); Ennio Poleggi, “Il rinnovamento edilizio genovese e i magistri Antelami nel secolo XV,” Arte lombarda 11, no. 2 (1966): 53-68.

[66] “de diez años para acá todos los vecinos labran sus casas a la calle y se han hecho más ventanas y rejas que en los treinta años anteriores”. Francisco Morales Padrón, Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 1989), 44.

[67] Alonso de Morgado, Historia de Sevilla (Sevilla: Imprenta de Andrea Pescioni y Iuan de Leon, 1587), 143.

[68] AHPSPN. Oficio 9. 1564. Libro 1. Leg. 17575. sf.

[69] Rosario Marchena Hidalgo, “Fuentes para el estudio de la casa sevillana en la Edad Moderna,” en Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, ed. Amparo Graciani García (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000), 632.

[70] Oliver y Pleguezuelo, El Palacio de los Marqueses, 113-131.