0000-0001-7973-4506

0000-0001-7973-4506RESEÑA

Revista de Historia del Arte, nº 30 (2024): 210-213 eISSN: 2659-5230. https://doi.org/10.46661/atrio.9459

Moreno Hernández, Esteban

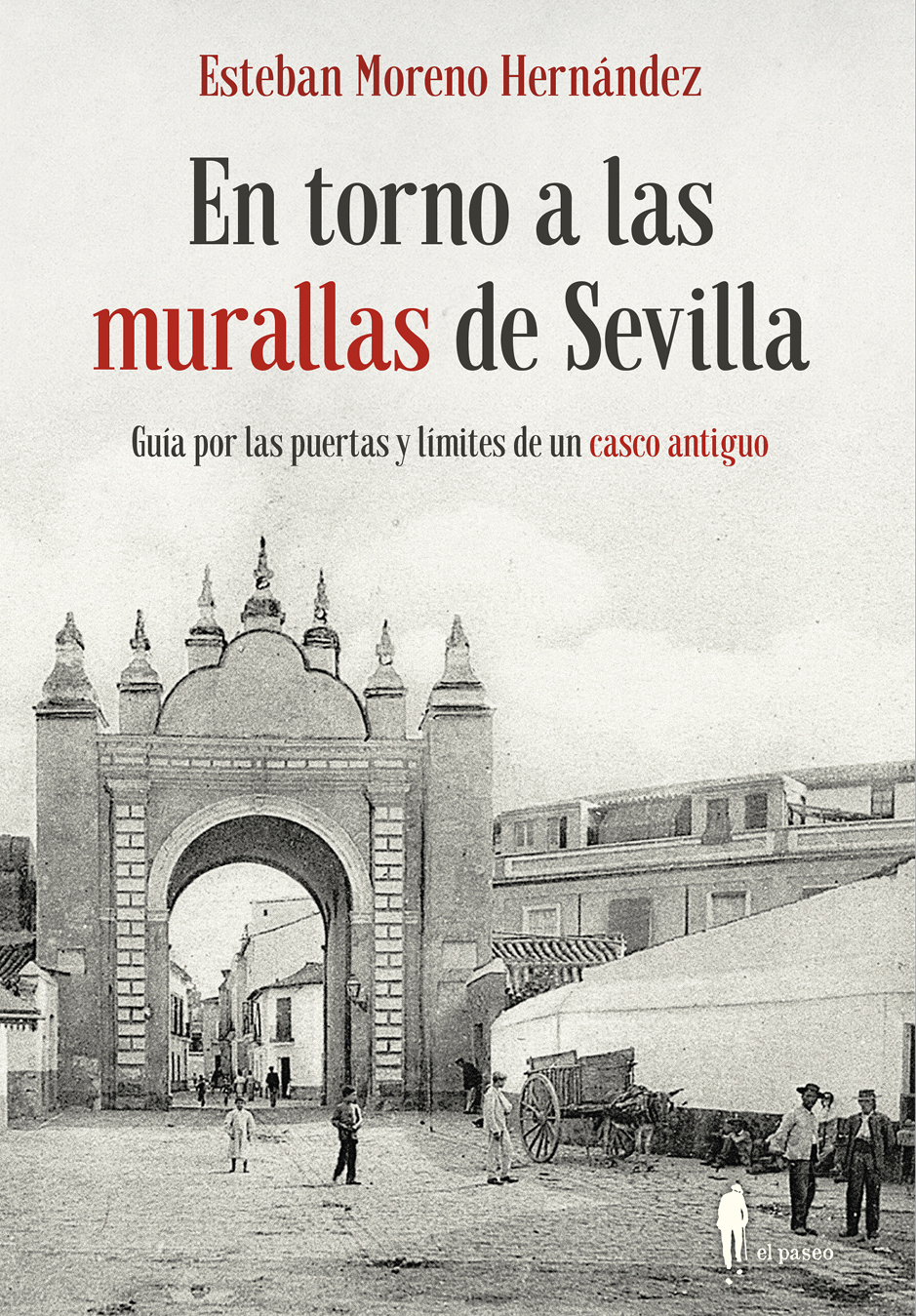

En torno a las murallas de Sevilla. Guía por las puertas y límites de un casco antiguo

Sevilla: El Paseo editorial, 2023, 192 págs.

ISBN: 978-84-19188-37-3

Con el subtítulo Guía por las puertas y límites de un casco antiguo, la editorial El Paseo publica esta obra de Esteban Moreno Hernández bajo un hermoso título: En torno a las murallas de Sevilla. El libro consta de una introducción y seis capítulos: “Murallas y ciudad”, “La muralla de la ciudad antigua”, “La cerca islámica: orígenes y evolución”, “Murallas interiores de la ciudad”, “Proceso de demolición de las puertas y murallas” y “Paseos por las murallas de Sevilla”. Cierra con un epílogo, glosario, bibliografía y anexo cartográfico.

Moreno Hernández abre el primer capítulo (págs. 19-24) subrayando el carácter simbólico de las murallas a lo largo de la historia, al constituirse en el elemento más significativo y visible en la fundación de una ciudad. Su principal función era, desde sus orígenes, eminentemente defensiva, destacando en este sentido el período de la Edad Media. En el Renacimiento se complementa con la línea simbólica que divide el campo y la ciudad, lo rural y lo urbano, el campesinado y la burguesía. Esta delimitación del poder y el mercado requirió del control de los accesos, no sólo por razones de seguridad, sino también de fiscalidad, cometido que llevó a la exhibición en las puertas del escudo de la ciudad como símbolo de autoridad y estatus jurisdiccional. Fuera de las murallas se situaban los arrabales, los ejidos comunales y campos de cultivo, así como las actividades que no tenían cabida intramuros por su peligrosidad o por su insalubridad. Es el caso de los hospitales de San Lázaro y de las Cinco Llagas, el cementerio de San Sebastián, el quemadero de la Inquisición en el Prado y Tablada, los molinos de la pólvora o los talleres alfareros en Triana. Además, en relación a Sevilla, cumplía un cometido no menos importante: de defensa frente a las crecidas del Guadalquivir y el Tagarete.

Con “La muralla de la ciudad antigua” (págs. 25-32), se recorre la historia de Sevilla desde su fundación en el siglo IX a. C. hasta la invasión islámica. El primer emplazamiento se situaba en un área de unas 12 hectáreas, lo suficientemente elevado para quedar a salvo de las crecidas fluviales, desde el que se pudo desarrollar y consolidar un conjunto de actividades comerciales a lo largo de los períodos tartésico y púnico. Tras la conquista romana en el año 206 a. C., y ya en el marco de la guerra civil entre Pompeyo y Julio César, aparecen referencias al oppidum hispalense. Como colonia Iulia Romula Hispalensis se acomete su reforzamiento, ampliando el perímetro en dirección norte y noreste. En el siglo V resultó ineficaz para frenar el avance de los pueblos bárbaros, igual que ocurrió en el año 712 ante la invasión islámica.

El tercer capítulo, “La cerca islámica: orígenes y evolución” (págs. 33-45), comienza señalando que los nuevos gobernantes musulmanes mantuvieron la cerca heredada pero, al no poder resistir el asalto normando de 844, se vieron obligados a reconstruirla y reforzarla. Con la desintegración del califato Omeya cordobés y su sustitución por la Isbiliya taifa se acomete su ampliación a partir del año 1023, aunque hay autores que la enmarcan entre 1150 y 1221. La nueva situación del Guadalquivir generó además una gran superficie que permitía ampliar hacia el oeste el espacio amurallado hasta alcanzar los 7000 metros de perímetro, de los que hoy se conservan unos 2000 principalmente en el sector de la Macarena, jardines del Valle y callejón del Agua, así como abundantes muestras del lienzo original utilizado como medianera entre inmuebles. En todo caso, los recientes trabajos de restauración del tramo conservado refuerzan su datación en el siglo XII, así como el enlucido en blanco del revestimiento exterior. La comunicación con el área de extramuros se realizaba a través de doce puertas y tres postigos, de las que tan sólo quedan la Puerta de la Macarena, el Postigo del Aceite y huellas de la islámica Puerta de Córdoba en el templo de San Hermenegildo. La eficacia defensiva de la estructura se puso de manifiesto con el asedio por las tropas del rey Fernando III entre julio de 1247 y el 23 de noviembre de 1248. En el Renacimiento la ciudad pierde el protagonismo militar en favor del comercial, destacando las importantes reformas en las puertas impulsadas por el conde de Barajas y proyectadas por Hernán Ruiz II en 1560, que las dota de una majestuosidad acorde con la imagen de la Nueva Roma. El protagonismo militar se recuperará con la invasión francesa aunque, a partir de 1864, con motivo de la llegada del ferrocarril a Sevilla, empezará el proceso de demolición de puertas y lienzos.

El cuarto capítulo, “Murallas interiores de la ciudad” (págs. 47-64) acomete el estudio de cinco grandes espacios cercados intramuros: los recintos murados del Alcázar, la Morería, la Judería, la Mancebía, la jurisdicción de San Juan de Acre y el caso específico de Triana.

En el quinto capítulo se aborda el proceso de demolición de las murallas y las puertas de Sevilla (págs. 65-76). El Cuerpo de Ingenieros del Ejército había elevado informes en 1837 y 1850 señalando su inutilidad militar, hasta el punto de que, siendo Sevilla sede de la Capitanía General de Andalucía, no tenía categoría de plaza fuerte. A esta constatación se unían el crecimiento demográfico, el ideal burgués de las nuevas autoridades −refractario a toda simbología del Antiguo Régimen−, el coste de su mantenimiento, la llegada del ferrocarril y la irrupción de los ensanches. Todos estos factores fueron esgrimidos por las autoridades municipales para justificar el derribo, con la sola oposición de minoritarios sectores culturales que, a contracorriente, pudieron salvar los restos que hoy podemos contemplar.

Con el capítulo sexto, “Paseos por las murallas de Sevilla” (págs. 77-164) Esteban Moreno nos propone reconstruir un paseo imaginario, acompañado de numerosas fotografías, detalles de planos (destacando los que ofrece el plano de Olavide, 1771) e ilustraciones. Inicia el recorrido desde la Puerta de Jerez hacia la Puerta de Triana (Puerta de Jerez, calle Maese Rodrigo, calle Habana, calle Almirante Lobo, Torre del Oro, Torre de la Plata, Postigo del Carbón, calle Temprado, Postigo del Aceite, Patio del Cabildo, Puerta del Arenal, Puerta de Triana); sigue hacia la Puerta de la Barqueta (Puerta Real, calle Goles, calle Torneo, Puerta de San Juan, Puerta de la Barqueta); a continuación se dirige hacia la Puerta Osario (calle Resolana, Puerta de la Macarena, Puerta de Córdoba, Puerta del Sol, Puerta Osario); encaminándose hacia la Puerta de la Carne (calle Recaredo, Puerta de Carmona); cerrando el recorrido desde la Puerta de la Carne hasta la Puerta de Jerez (Puerta de la Carne, Puerta Nueva o de San Fernando).

En el epílogo se subrayan las tareas pendientes, así como el valor de los datos que van arrojando los trabajos arqueológicos. Concluye con un glosario, la bibliografía y un anexo de planimetría actual a partir de la plataforma IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para seguir el trazado de las murallas. El libro llena de certezas las palabras de Rafael Cansinos Assens “yo soy el que retorna y no puedo volver sin una ofrenda”, porque con este ilustrativo estado de la cuestión Esteban Moreno Hernández nos está invitando a seguir conociendo la historia de la ciudad que, a buen seguro, es una de las mejores maneras de amarla.

Manuel Carbajosa Aguilera

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España