La arquitectura escolar en Extremadura durante la dictadura franquista: algunos ejemplos

School Architecture in Extremadura during the Franco Dictatorship: some Examples

José María Vera Carrasco

Junta de Extremadura, Badajoz, España

José Maldonado Escribano

Universidad de Extremadura, Badajoz, España

María del Mar Lozano Bartolozzi

Universidad de Extremadura, Cáceres, España

Recibido: 06/03/2024 | Aceptado: 13/06/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

Una vez finalizada la guerra civil española en 1939, se emprende una labor de necesaria reconstrucción del patrimonio afectado, además de ponerse en marcha proyectos de nueva creación, dirigidos mayoritariamente por el Estado y que van a estar marcados por una manera de hacer concreta. En cuanto a la arquitectura escolar se mantiene una organización a nivel nacional atendiéndose a la dignidad de los inmuebles y al entendimiento de la educación como un pilar básico en la sociedad. Es por ello que se contara con arquitectos de prestigio y se procurase que los edificios tuvieran un buen nivel de profesionalidad. Extremadura, como no podría ser menos, va a contribuir a todo ello sumando ejemplos de gran solvencia, en algún caso con bastante singularidad y destacada calidad, cuya puesta en valor es realmente necesaria. |

Arquitectura escolar Educación Extremadura España Dictadura franquista Siglo XX |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

Once the Spanish Civil War ended in 1939, a necessary reconstruction of the affected heritage was undertaken, in addition to launching new projects, directed mainly by the State and which will be marked by a specific way of doing things. Regarding school architecture, a national organization is maintained, taking into account the dignity of the buildings and the understanding of education as a basic pillar in society. That is why prestigious architects were employed and efforts were made to ensure that the buildings had a good level of professionalism. Extremadura, as it could not be less, will contribute to all this by adding examples of great solvency and in some cases with quite uniqueness and outstanding quality, whose enhancement is really necessary. |

School Architecture Education Extremadura Spain Franco Dictatorship 20th Century |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Vera Carrasco, José María, José Maldonado Escribano, y María del Mar Lozano Bartolozzi. “La arquitectura escolar en Extremadura durante la dictadura franquista: algunos ejemplos.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024):150-172. https://doi.org/10.46661/atrio.9542.

© 2024 José María Vera Carrasco, José Maldonado Escribano y María del Mar Lozano Bartolozzi. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Una vez finaliza la guerra civil española, a partir de 1939

Pasada la contienda civil española (1936-1939) se impone la gran tarea de la reconstrucción arquitectónica. Habrán de pasar varios años hasta que el Estado emprenda un plan ambicioso para resolver la escolarización y la construcción de escuelas.

En esta etapa juegan un papel esencial la Dirección General de Regiones Devastadas y el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.)[1], que continuó hasta casi el final de la dictadura franquista, y en materia legislativa, la Ley de Educación Primaria de 1945.

En Extremadura, al igual que en el resto del país, se trató de una época de lento desarrollo en cuanto a la atención del patrimonio escolar, que hubo que remodelar en situaciones muy penosas; fueron años de restauraciones y “parcheos” de locales que carecían de las más mínimas condiciones de habitabilidad y estaban localizados en lugares insospechados cedidos por instituciones públicas y privadas[2].

Uno de los ejemplos más significativos de este período inicial en dicha comunidad autónoma es el Instituto de Enseñanza Media en Badajoz, proyectado en 1943 por el arquitecto Alfredo Vegas Pérez. A partir de la idea original la ejecución se hizo con algunas variaciones. En la actualidad es el Instituto “Zurbarán”, que está emplazado en la avenida de Huelva, en lo que era en su momento el Ensanche de Badajoz. Por dicha avenida se produce su acceso principal. El solar tiene 15.199 m2 y es de forma trapezoidal, lindando con calles al norte y al oeste, así como al sur y este con edificaciones separadas por un patio particular[3].

El edificio se desarrolla con un esquema de planta en cruz, en aras a una búsqueda de una mayor economía, plasticidad y sencillez. La edificación ocupa 2.705,46 m2 del total de la parcela, destinándose el resto a campo de deportes para la práctica de baloncesto, tenis, frontón, piscina y zona de recreo, adaptándose además un jardín privado para los profesores y un campo de experimentación agrícola.

Las aulas tipo se establecen con módulos de 9 x 10 metros y 4 metros de altura, con capacidad de 40 a 50 alumnos, con iluminación unilateral en la búsqueda de una distribución uniforme de la luz.

Además de ellas nos encontramos con otras en anfiteatro, ubicadas en la segunda planta, destinadas a la docencia de ciencias experimentales, comunicadas con el laboratorio general y éste con el del profesor y un anejo a modo de seminario. Las ventanas de los laboratorios son del tipo universal con un gran panel fijo, otro que abre en forma de librillo y un basculante superior para la ventilación alta.

Como espacios representativos destacan la capilla, con comunicación directa con el citado hall de la planta baja, ocupando dos alturas, con galería en la segunda y presbiterio en forma semicircular, con el altar adosado al muro donde iría pintado el fresco de la Virgen de Guadalupe; y la sala de conferencias, también vinculada al hall, con dos plantas.

Las galerías de comunicación se diseñan anchas y muy iluminadas y todas las terrazas del edificio son visitables y adaptables para clases al aire libre. El solárium se emplaza encima del recreo cubierto con comunicación vertical directa con éste y el campo de deportes, que rodea todo el edificio.

Desde el punto de vista estético el arquitecto buscó una idea que, según afirma en la memoria, “pudiéramos llamar clásica en su verdadera significación, perteneciente al mundo de las formas que se apoyan, en contraposición a la barroca perteneciente al mundo de las formas que vuelan”, con volúmenes primarios, grandes superficies lisas, policromía clara y brillante además de la concordia de las construcciones con las líneas dominantes del paisaje (Fig. 1).

Fig. 1. Alfredo Vegas, Instituto de Enseñanza Media, actual Instituto “Zurbarán”, 1943. Badajoz. © Fotografía: José Maldonado Escribano.

La década de los años cincuenta del siglo XX

En los años cincuenta, la arquitectura española se sube, con retraso, pero a tiempo, al tren europeo. Nuevamente, la escolar se convierte en un campo muy apto para el progreso formal y funcional. Es el momento del funcionalismo, del análisis exhaustivo de las necesidades y del programa[4]. Importa, por encima del qué, el cómo y el dónde. Éxito y fracaso docente se cuestionan a partir del continente.

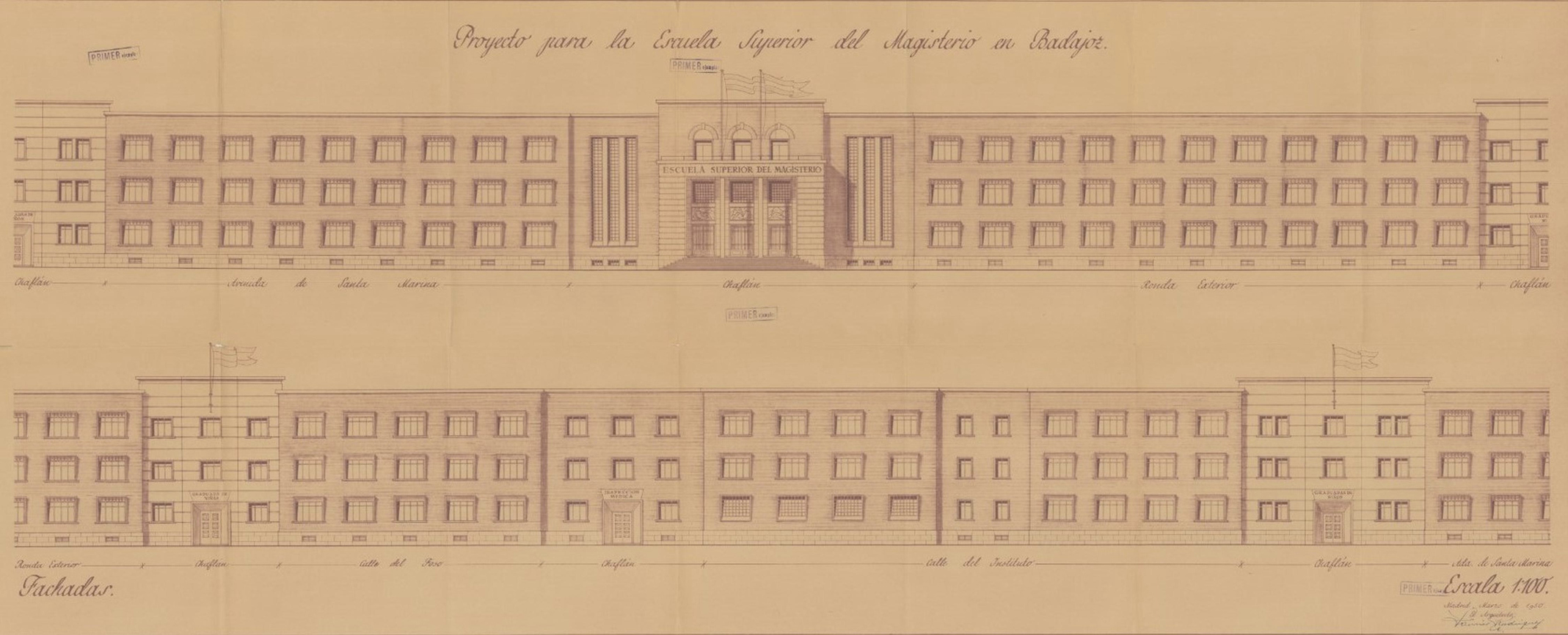

En Extremadura destacamos la Escuela de Magisterio y Escuelas Anejas de Badajoz de Tomás Rodríguez de 1950, edificio que actualmente alberga el Centro de Profesores y Recursos y el Colegio Público “Arias Montano”, situado en lo que entonces era el ensanche de la ciudad, entre dos de las avenidas más importantes, la de Colón al sur y Santa Marina al oeste[5], en una manzana completa de 3.610,11 m2, con una parte construida de 2.295,12 m2 y el resto, 1.314,99 m2, como espacio libre.

Se concibe un edificio con fachada a las cuatro calles de la manzana donde se inserta y patio interior destinado a campo escolar, con ingreso principal por el chaflán sudoeste, que da a un vestíbulo general, del que parten dos escaleras que establecen comunicación con el resto de las plantas, una para el magisterio femenino y otra para el masculino. En contacto con este vestíbulo se ubica el salón de actos, adaptable para capilla además de las dependencias de la Delegación Administrativa y de la Inspección de Enseñanza Primaria. En la planta primera se proyectan los espacios administrativos de ambos magisterios y en la segunda, las clases generales y especiales, biblioteca, etc.

En los chaflanes noroeste y sudeste se ubican los accesos a las dos escuelas graduadas anejas, desarrolladas en plantas baja y primera con núcleos de comunicación independientes para cada una de ellas. En el nordeste se da acceso directo para las familias de los niños a la Inspección Médico Escolar, comunicada con la galería de circulación de las graduadas.

En la planta primera se sitúan los laboratorios y gabinetes experimentales, que pueden servir indistintamente para la Escuela Superior y para la graduada. Y en la planta semisótano se localizan los comedores de niños y niñas, salas de juegos, dependencias del comedor y cocina, gimnasio con doble altura, servicios de duchas, recreo cubierto, patio de juegos y dos viviendas para conserje, con acceso independiente por el chaflán sudeste (Fig. 2).

Fig. 2. Tomás Rodríguez, Escuela Magisterio, Escuelas Anejas, 1950. Badajoz. © Fotografía: Tomás Rodríguez, “Proyecto de Escuela Superior de Magisterio y Escuelas Anejas. Badajoz”. Madrid, 1950. Archivo General de la Administración, AGA. Legajo32-03638.

El papel de los institutos laborales

Adquiere singular relevancia en este momento el papel desempeñado por los institutos laborales, los primeros pasos de su desarrollo arquitectónico y su consolidación, ostentando un particular papel el arquitecto Miguel Fisac, quien, después de su contacto directo con la arquitectura nórdica, proyecta el instituto laboral de Daimiel en 1950, el de Almendralejo un año más tarde y el de Hellín en 1952, convirtiéndose así en abanderado de esta nueva arquitectura docente, siendo un personaje clave en la modernización y renovación del lenguaje de la construcción de posguerra y, en particular, de las escuelas franquistas.

El instituto laboral de Almendralejo, actual Instituto “Santiago Apóstol”, proyectado en 1951, representó para Fisac una nueva oportunidad de ensayar ciertas arquitecturas modernas[6], aquellas en las que por primera vez pudo manejar determinados conceptos espaciales descubiertos en su conocido viaje europeo de 1949. En la actualidad, tras sus numerosas ampliaciones y modificaciones, es complicado ver lo que queda del proyecto original.

El edificio contaba, aparte de las dependencias para los servicios administrativos, con cinco aulas con sus correspondientes cuartos para profesores, laboratorio de química y salón de actos, que también servía de gimnasio, con su aneja instalación de duchas y vestuarios; tres naves para talleres (carpintería, electricidad y mecánica), y otra destinada a almacén.

De evidente influencia nórdica, cada una de las piezas del programa se definió a partir de sus propios rasgos funcionales y su ubicación en el conjunto se podía explicar según presupuestos orgánicos de orientación y vinculación funcional con el resto de las partes. Se trataba de una arquitectura novedosa para el momento español, horizontal, carente de monumentalidad, atenta a lo vernáculo como un interesante vehículo de expresión plástica y de una notable libertad compositiva respecto a trabajos anteriores del autor.

En el edificio prima la función. El proyecto nace de un esquema programático y funcional independiente, que se agrupa elásticamente para dar lugar al mismo. No se trataba de recurrir a un enmascaramiento epitelial, sino a un nuevo contenido para mejorar los criterios pedagógicos. Fisac sacó partido de la calidad plástica de los materiales locales, de las técnicas y de la economía de medios (Fig. 3).

Fig. 3. Miguel Fisac, Instituto Laboral, 1952. Almendralejo (Badajoz). © Fotografía: Fundación Miguel Fisac.

La presencia del Instituto Nacional de Colonización

La experiencia colonizadora del I.N.C. constituyó a lo largo de dos décadas un buen banco de pruebas de la técnica urbanística. Los poblados manifiestan el carácter de laboratorio en el que emergen los atributos de la modernidad subyacentes en los propósitos de los arquitectos más valiosos de aquella primera hora[7].

La escuela aparece, junto con la iglesia y el ayuntamiento, dentro de la estructura del pueblo de colonización, como pieza arquitectónica destacada, con un importante cometido, tanto simbólico como funcional. Se conforma, de un modo silencioso, insertada en la trama urbana, llena de vida ese espacio y lo dota de presencia propia, con una escala muy humana y adecuada para los niños, que le dan sentido.

En Extremadura destacamos ahora las proyectadas en el pueblo de Entrerríos (Badajoz) por Alejandro de la Sota en 1953[8].

Las inicialmente diseñadas, que no llegaron a materializarse, estaban ubicadas en la plaza, detrás de la iglesia, al este, dentro del gran vacío que conforma el centro cívico localizado en el interior de la trama urbana, para dejar el protagonismo al edificio religioso como el elemento fundamental de la plaza[9].

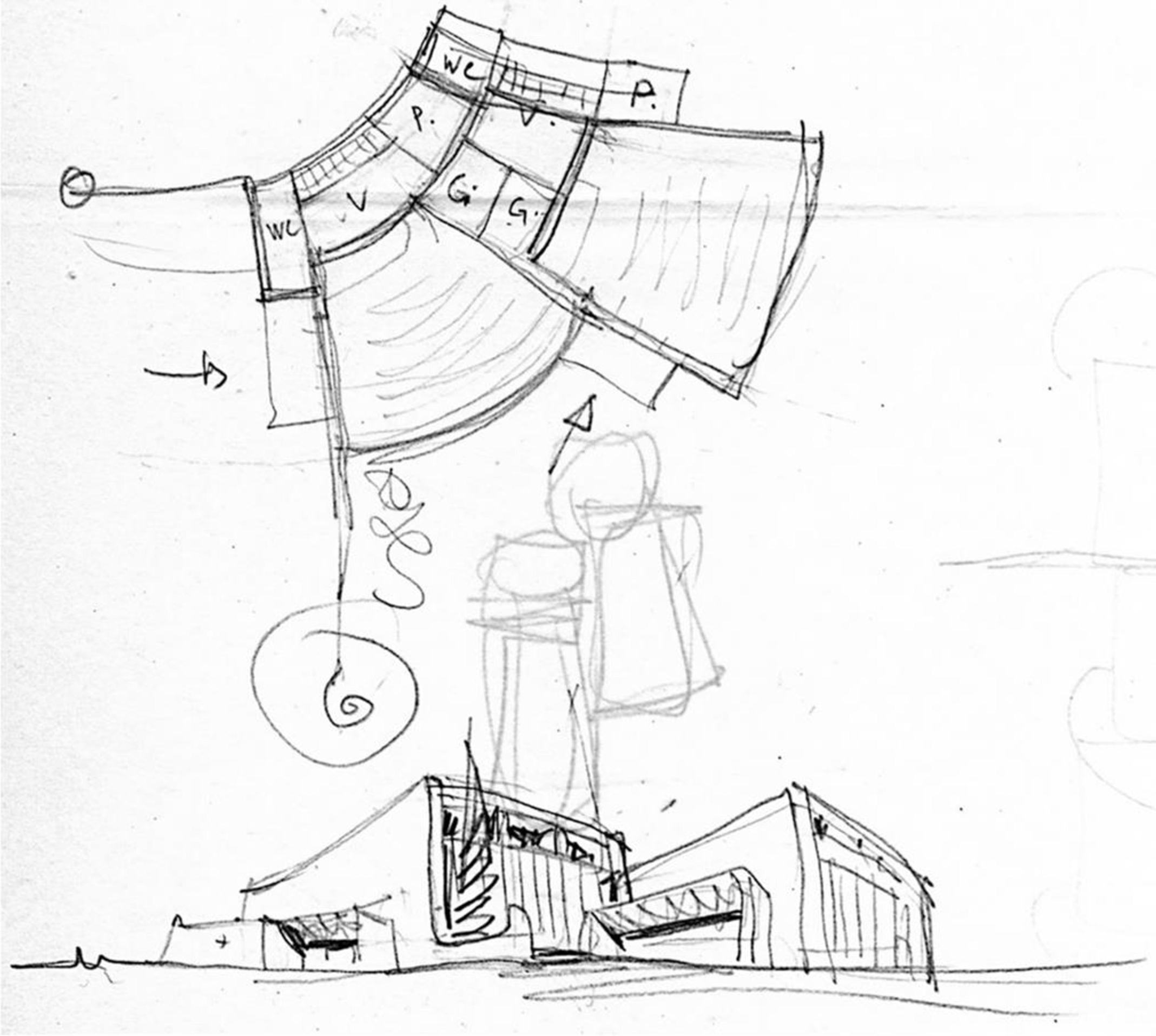

Esta propuesta la formaba un conjunto unitario conformado por dos piezas que se configuran unidas con un esquema de abanico y que cuestiona la rigidez del esquema geométrico de la mayoría de las propuestas construidas a lo largo de la actividad del I.N.C.

El proyecto finalmente ejecutado se desarrolla bajo unas premisas compositivas más simples que el anteriormente diseñado. Es de clara simetría, con la introducción como novedad de la composición en planta de la forma de sector circular, más el cuerpo de las aulas, con cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia el patio, en posición central y orientadas al este, enmarcadas por los cuerpos auxiliares laterales de los que sobresale hacia los patios de recreo, a los que se abre, mediante grandes huecos acristalados y protegidos por el porche previo que las comunica con ellos.

El acceso a ellas se realiza mediante un porche, que se genera por el retranqueo de las aulas, con una entrada a cada una de las escuelas lateralmente a través de un vestíbulo en forma de L, al que dan las distintas dependencias del programa, llegando al patio a través de las aulas.

Las fachadas, tanto la principal como la del patio, son de composición simétrica, en el que destacan la pieza central de clase y los porches. Esta simetría se refuerza con el cuerpo elevado de las aulas y sus ventanales altos, que crean unos interesantes juegos de luces y sombras, acompañadas por las piezas laterales auxiliares con la inclinación de la cubierta (Fig. 4).

Fig. 4. Alejandro de la Sota, Escuela, propuesta inicial, 1953. Entrerríos (Badajoz). © Fotografía: Fundación Alejandro de la Sota.

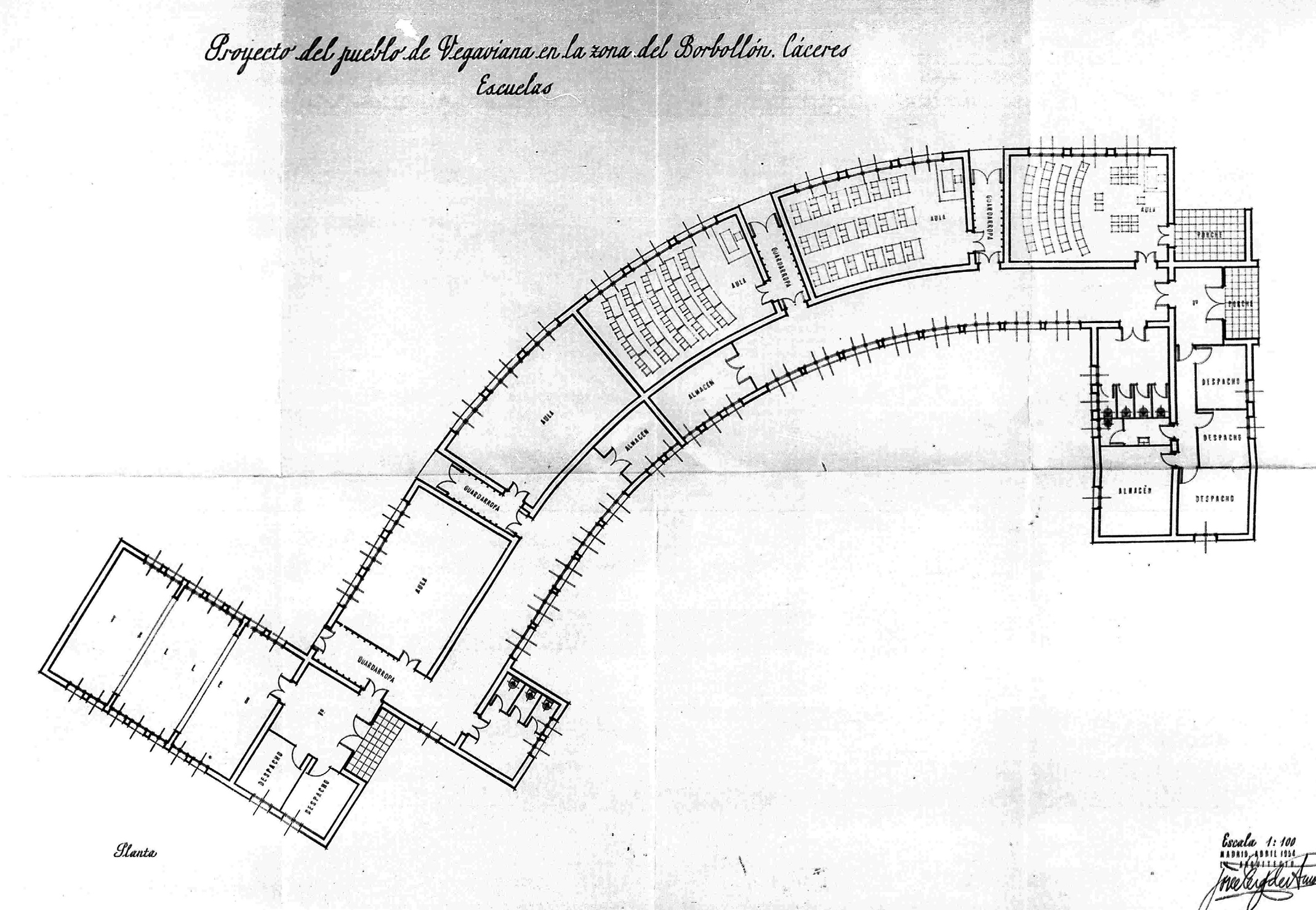

La escuela de Vegaviana (Cáceres) de Fernández del Amo en 1954[10], por otro lado también en estos momentos, se erige en referencia semejante a las proyectadas por el I.N.C. en Extremadura, con la torre de campanas como elemento significativo del conjunto, marcando el acceso[11].

El grupo queda integrado por dos escuelas, una de niños y otra de niñas, con tres aulas cada una, más una tercera de párvulos, con una únicaclase.

El proyecto se concibe en una sola planta, desligado del concepto de bloque único de composición simétrica, siendo la primera vez que aparece insinuada la opción de un edificio escolar de tal forma, ya que, aunque está formado por las tres partes mencionadas, no se establece división interna en el patio, incluso en el que aparecen, además, elementos significativos de uso común en cada una de las piezas, como son el gimnasio, despachos y salón de actos, que ponen en evidencia ese deseo de no segregación interna.

La planta, que configura un sector de corona circular, parte de la acumulación en hilera de las aulas que quedan servidas por un amplio pasillo de circulaciones, abierto en fachada mediante grandes ventanales a modo de galería.

Como decimos, el conjunto destaca por su característico diseño curvado, con un cuerpo continuo de cubierta inclinada a un agua con pendiente hacia la fachada de la galería de acceso a las aulas, rematado en sus extremos por dos piezas, una de ellas a modo de torre que, además de marcar las horas, sirve como elemento de referencia visual del conjunto con su marcada verticalidad y da acceso a una de las escuelas a través de un pórtico que horada el volumen de la pieza (Fig. 5).

Fig. 5.José Luís Fernández, Escuelas, 1954. Vegaviana (Cáceres). © Fotografía: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPAMA.

Llega la ruptura del bloqueo internacional en España

Unos años más adelante, la ruptura del bloqueo internacional a España abrió vías de comunicación hacia nuestro país en el ámbito de la economía, la cultura y la educación, de tal manera que la arquitectura de las escuelas recibió un fuerte impulso con la puesta en marcha de planes nacionales de construcción de tales edificios cuyos principios se discutían en la UNESCO.

De esta época hay que destacar la micro escuela diseñada por Rafael de la Hoz, un tipo de colegio unitario de gran economía, simplificación constructiva y dimensiones mínimas.

Asimismo, se procedió a elaborar nuevos proyectos escolares a través de dos concursos abiertos a escala nacional, uno en 1956, de modelos de escuela rural, y otro en 1957, de proyectos tipo para escuelas graduadas.

Con ello, en 1958, el arquitecto cacereño Vicente Candela redactó el proyecto del Instituto de Enseñanza Media “El Brocense” enCáceres[12], edificio que en la actualidad sigue realizando su función docente con el mismo nombre.

Esta construcción está inserta en un solar de forma irregular de una superficie aproximada de 23.323,70 m2 con importante pendiente este-norte[13].

Candela resolvió el citado desnivel del terreno mediante una arquitectura de concepción abierta con la disposición de las edificaciones a modo de pabellones sueltos debidamente relacionados entre sí y con fácil comunicación, en escalones sucesivos de diferentes alturas, con una imagen y traza moderna, concentrando todo en una arquitectura limpia y sencilla, en la que destaca la unidad del conjunto[14].

El programa de necesidades se ordenaba en los siguientes grupos: zona de representación y vida colectiva (dirección, administración, secretaría, salas de profesores, capilla, salón de actos y biblioteca), docencia, deportes y urbanización.

Se estableció una propuesta con separación de sexos, con la zona destinada a alumnos y alumnas establecida en dos pabellones de dos plantas muy parecidos, con seis clases cada uno, unidos por medio de porches a otros, en los que van situados los laboratorios y sala de dibujo.

El pabellón de dirección lo formaban la zona administrativa, el salón de actos y la capilla, siendo ésta la parte más representativa del instituto, con capacidad para 500 personas y presentando como elemento de referencia el campanil, proyectado como un hito para atraer las miradas sobre lo que ha de ser centro y guía de la vida espiritual del centro.

Consta de tres plantas, una de ellas aprovechando la inclinación antes dicha en esa zona. En el semisótano se instalaron los servicios de biblioteca y en el resto se ubican las dependencias administrativas, con la primera como la planta noble, siendo la cabeza del instituto, con el importante protagonismo de la sala de gobierno en el tratamiento de la fachada.

El salón de actos se ubica en la planta baja del pabellón de dirección, con plantas superiores destinadas al anfiteatro, con capacidad para 300 personas, más las salas de cabina. El gimnasio se situó en el semisótano del anterior espacio, con entrada por el lateral, aprovechando el resto de esa cota para la ubicación del bar y el comedor de los estudiantes.

Es un edificio en el que prima la funcionalidad y que contiene todo lo que exija un elemental confort y comodidad, pero despojado de elementos superfluos y de todo detalle que pudiera suponer alguna nota de suntuosidad. En el año 2022 fue incluido en el catálogo del DOCOMOMO Ibérico[15] (Fig. 6).

Fig. 6. Vicente Candela, Instituto de Enseñanza Media “El Brocense”, 1958. Cáceres. © Fotografía: Vicente Candela, “Instituto de Enseñanza Media ‘El Brocense’. Cáceres”. Madrid, 1958. Archivo General de la Administración, AGA. Legajo 20457.

Años sesenta

En los años sesenta se incidió en los conceptos educativos oficiales, en particular en la morfología de la escuela, cuyo programa de necesidades creció frente al raquitismo de las versiones anteriores.

El proyecto del actual colegio público “García de Paredes” en Cáceres fue redactado en este sentido por el arquitecto Fernando Hurtado Collar en 1960, finalizándose su construcción en 1970.

Está situado en una parcela triangular con fachada a la avenida Vía de la Plata, en el que destaca como elemento fundamental de la composición la capilla en la esquina del solar, generando el mayor protagonismo de todo el conjunto, con planta triangular y que conforma fachada a ambos lados de la calle.

El edificio trasero se destinó a residencia hogar escuela. Hurtado resolvió el programa mediante una arquitectura sencilla, de corte funcionalista, en el que el valor de la construcción radica en cómo ubica el programa en diversos cuerpos prismáticos en diferentes alturas con el núcleo de escaleras, en posición predominante, tratado mediante aplacado de piedra, que sirve de unión de las diferentes piezas.

Es un edificio en el que prima la funcionalidad y que, al igual que en el ejemplo anterior, contiene el programa sin elementos superfluos y en el que el valor del mismo lo encontramos en el modo brillante de encajar los diversos cuerpos en la composición global del mismo.

Las piezas que albergan el complejo contrastan, por su sencillez, con el núcleo de escaleras y la capilla de esquina como elementos protagonistas de la composición, con una imagen y traza del conjunto moderna, con una arquitectura limpia y sencilla, en la que destaca la unidad del conjunto, dando lugar a un conjunto armónico y noble.

Fue incluido en el catálogo del DOCOMOMO Ibérico el año 2022[16] y dos años después fue reformado para albergar el actual (Fig. 7).

Fig. 7.Luis Laorga y José López, Universidad Laboral, 1964. Cáceres. © Fotografía: Fundación DOCOMOMO Ibérico.

Por su parte, inaugurada en 1967, la Universidad Laboral Hispano Americana en Cáceres, fue encargada en 1964 a los arquitectos Luis Laorga Gutierrez y José López Zanón[17], los mismos que en 1960 habían ganado el concurso para la Laboral de La Coruña. Paralelamente realizaron el proyecto de otra en Huesca, tras cancelarse la realización de la de Madrid, cuyo concurso también ganaron en 1961.

Situado a las afueras de la ciudad, en la actual avenida de la Universidad, se concibe un edificio de marcada horizontalidad, postulados funcionalistas y racionalistas, con algunos guiños a lo popular en los acabados, ajustado a la escala humana, sencillo, nada monumental ni grandilocuente y en el que el contrapunto orgánico lo marca el volumen del salón de actos y capilla.

Se proyecta una construcción compacta y cerrada al exterior, abierta a patios interiores de diferente tamaño y función que lo vertebran, sobre una malla reticular que asumiría fácilmente, por adición, posibles crecimientos y permite la libertad de tamaños. Sigue un esquema semejante a la del trazado de una ciudad: manzanas y parcelas de tamaño variable, patios adecuados a ellas y calles iguales.

En este edificio, el patio principal ordena y relaciona las distintas partes del programa, con una clara vocación de carácter público por su posición junto al vestíbulo de acceso al conjunto, organizándolo.

Como elemento de gran atractivo destaca el contraste que se genera con la combinación de materiales modernos, como el hormigón o las estructuras metálicas, con otros que hacen referencia a lo local, como la mampostería y encalados, y la utilización de materiales novedosos, como las planchas de cobre que revisten algunas cubiertas, mallas metálicas que salvan grandes luces, patios y porches cubiertos, superficies ampliamente acristaladas o gárgolas a modo de modernas ménsulas en voladizo.

La Universidad Laboral de Cáceres fue incluida en el catálogo del DOCOMOMO Ibérico el año 2022[18] (Fig. 8).

Fig. 8. Rafael Andreo, Colegio Santa Teresa de Jesús. 1967. Badajoz. © Fotografía: José Maldonado Escribano.

A finales de los sesenta, para establecer nuevos modelos de proyectos tipo, se procedió a un nuevo concurso en 1967, propósitos en los que se advierte una influencia clara de las escuelas británicas: el empleo de la prefabricación y su diseño como un organismo crecedero sometido a estrictas reglas geométricas de repetición y con el aula marcando una mayor flexibilidad de uso. En este contexto surgen figuras nuevas que habrían de jugar un papel importante en la profesión, como Jacinto Higueras, Antonio Miró, Antonio Fernández Alba y Rafael Moneo, además de los premiados en anteriores convocatorias, como Enrique Huidobro o Antonio Vázquez de Castro.

Atendiendo específicamente al tema que nos ocupa, otro nuevo y singular edificio construido en el Polígono de la Paz en Badajoz que en estos momentos es el antiguo colegio menor femenino, hoy concertado, Santa Teresa de Jesús de la institución Hogar de Nazaret, en una parcela amplia y exenta, obra del arquitecto Rafael Andreo Rubio construido en 1967 desarrollando un amplio programa, con capilla, sótano, semisótano y tres plantas de altura.

Se diseña ajustándose a preceptos cristianos, en el que tiene una especial importancia el templo, con clara influencia de la arquitectura religiosa que en esta época se realiza convirtiéndose sin duda en el elemento principal de la edificación.

Éste se dispone bajo tierra sobresaliendo su cubierta, una losa de hormigón armado que sirve de iluminación, asemejándose al manto de la Virgen, emergiendo del patio central de entrada, como hito de referencia de la edificación y que se ha convertido hoy en un elemento de referencia en la imagen actual de la ciudad.

En palabras del arquitecto:

Estéticamente se ha querido dar al conjunto un aspecto funcional, que nos recuerde al pasado del fuerte ‘genio’ extremado, si bien no olvidando las exigencias modernas para que en esta fusión pueda dignamente soportar el peso de los estilos y las tendencias (...) En la entrada principal, una forma arquitectónica moderna, que es objeto de la coronación de la capilla, impondrá, a guisa de velamen, en contraste con el concepto general, una necesidad de cambiar, navegar y volar siempre más alto[19].

El edificio que alberga el programa contrasta con el hito del manto. Frente al organicismo de la cubierta de la capilla se erige, como fondo del elemento principal, con planta sensiblemente cuadrada y organizada en torno a un patio como espacio central de la composición del conjunto.

En cuanto a los materiales destaca la combinación del ladrillo con la piedra natural, en el que el simbolismo no deja de estar presente en bastantes ocasiones.

El edificio ha sido ampliado en los últimos años por el arquitecto José María Vera Torres, en una actuación brillante, que, sin quitar protagonismo al conjunto, lo dota de una mayor entidad (Fig. 9).

Fig. 9. Gerardo Ayala, Colegio “Juan Vázquez”, 1971. Badajoz. © Fotografía: José Maldonado Escribano.

Finalmente, la década de los años setenta

En la década de los años setenta, el nuevo concepto del espacio escolar partía de la sustitución del aula como recinto limitado por un conjunto de áreas de dimensiones y características diversas, que permitieran la libertad de movimiento de profesores y alumnos, convirtiéndose así en el original hallazgo de los hombres de Villar Palasí.

Las nuevas exigencias espaciales encajaban mal en los anteriores grupos escolares, de manera que, en una actuación tan ambiciosa como mal calculada por el coste de la actuación, el ministerio se propuso la completa renovación del parque educativo, recurriéndose a que el Premio Nacional de Arquitectura de 1971 señalara como tema un edificio escolar que reuniera las exigencias de las nuevas normas técnicas derivadas de la Ley General de Educación vigente entonces, no para obtener una colección de proyectos tipo, sino de premiar un prototipo teórico con el que contar para desarrollos ulteriores del nuevo programa.

El proyecto premiado fue el de José Manuel López Peláez, Julio Vidaurre, Javier Frechilla y Eduardo Sánchez, con una construcción de tres alturas, con un interesante sistema de graderíos interiores y sin ningún condicionante físico.

Siguiendo tales directrices analizamos el Colegio Nacional de 16 secciones en la barriada de San Fernando en Badajoz, del conocido arquitecto pacense Gerardo Ayala[20], de 1971. Es el actual “Juan Vázquez” [21], proyectando él mismo otros dos idénticos en esta ciudad: el “Luis de Morales” y el “Guadiana” (Fig. 10).

Este conjunto de 16 secciones, pensado para enseñanza mixta, se programó con una distribución de las zonas de clases, con entradas y circulaciones independientes y simétricas respecto al eje, que constituyen las zonas comunes del gimnasio, y sala de usos múltiples, con un desarrollo en tres plantas para liberar la mayor superficie posible a zona de juegos.

El acceso se realiza a través de un porche cubierto que da al acceso principal, un amplio vestíbulo que organiza el centro, con comunicación a las plantas superiores y al patio de recreo a través de un amplio porche que nos dirige hacia las zonas de uso común, como son el gimnasio, con capacidad para los 320 alumnos que integran cada grupo, y la sala de usos múltiples, diseñada para ser usada como comedor o zona de representaciones.

Las aulas se distribuyen en las sucesivas plantas según la edad de los niños, con los tres primeros cursos en planta baja, vinculadas a la zona de juegos, y el resto de cursos en las plantas sucesivas. En las superiores, justamente en la coronación de la escalera, hay un amplio vestíbulo que al mismo tiempo desahoga las circulaciones y dan más flexibilidad al edificio, pudiéndose utilizar como zona de exposiciones. Desde estos vestíbulos se pasa hacia las áreas de dirección.

A nivel estético, las fachadas se conciben con interesantes volúmenes que otorgan al conjunto el aspecto más agradable posible.

Todos los huecos exteriores, excepto aquellos que dan a las zonas comunes, se han dimensionado para dar cierta uniformidad al edificio. Solamente en los cuerpos correspondientes al espacio compartido, por estar situados al lado de los destinados a campos de juegos, se ha cambiado dicho módulo de ventanas y en sustitución se diseñan unos amplios vanos acristalados atravesados por un enrejado de piezas de hormigón.

En este artículo hemos desarrollado unos cuantos ejemplos muy interesantes de escuelas realizadas en Extremadura durante la dictadura franquista, que beben de la que se realiza en el resto del país, existiendo ejemplos destacados, tanto los realizados por arquitectos de reconocido prestigio en el ámbito nacional como por otros de nuestra comunidad.

Conclusiones

Como conclusión podemos afirmar que todos los ejemplos desarrollados tienen en común que son concebidos con postulados funcionalistas y racionalistas, con algunos guiños organicistas, ajustados a la escala del niño. Son construcciones sencillas, nada monumentales ni grandilocuentes. Se conciben como espacios en los que la funcionalidad prima ante todo, con una imagen y traza del conjunto modernas, con una arquitectura limpia y sencilla, en la que destaca la unidad de la construcción general, sin elementos superfluos y en el que el valor de la misma radica en el modo brillante de encajar los diversos cuerpos en la composición global del edificio.

No obstante, cada uno de ellos se desarrolla de un modo conceptual diferente dentro de estos postulados comunes anteriormente citados y van evolucionando, como comprobamos a medida que avanza la dictadura franquista.

Así, Alfredo Vegas Pérez desarrolla el Instituto “Zurbarán” de Badajoz con un esquema en planta de cruz, en aras a una búsqueda de una mayor economía, plasticidad y sencillez, con una planta adaptada a la necesaria misión pedagógica y cultural.

En la Escuela de Magisterio y Escuelas Anejas de Badajoz de Tomás Rodríguez, la solución adoptada es la de un edificio perimetral, que deja un amplio patio central al que dan los pasillos y con una imagen en fachada rotunda y severa de lenguaje clásico.

Miguel Fisac, en el Instituto Laboral de Almendralejo, actual Instituto “Santiago Apóstol”, diseña un edificio de clara influencia nórdica, en el que cada una de las piezas del programa se definió a partir de sus propios rasgos funcionales.

Las escuelas proyectadas por Alejandro de la Sota para el pueblo de Entrerríos (Badajoz), tanto la no ejecutada, como la realizada finalmente, cuestionan la rigidez del esquema geométrico de la mayoría de las propuestas construidas a lo largo de la actividad del I.N.C.

La de Vegaviana (Cáceres) de Fernández del Amo se erige en referencia de las proyectadas por el citado I.N.C. en Extremadura, con la torre de campanas como elemento significativo del conjunto, marcando el acceso, con un edificio que en planta configura un sector de corona circular, concebido en una sola, desligado del concepto de bloque único de composición simétrica.

Vicente Candela resuelve el proyecto del Instituto de Enseñanza Media “El Brocense” en Cáceres mediante una arquitectura de concepción abierta, con la disposición de las edificaciones a modo elementos sueltos debidamente relacionados entre sí y adaptados a la pendiente del terreno.

En el colegio público “García de Paredes”, también enCáceres, con proyecto redactado por el arquitecto Fernando Hurtado, destaca como elemento fundamental de la composición la capilla en la esquina del solar, que genera el mayor protagonismo de todo el conjunto.

La Universidad Laboral Hispano Americana en la misma ciudad, proyectada por los arquitectos Luis Laorga Gutierrez y José López Zanón, presenta una construcción diseñada compacta y cerrada al exterior, aunque abierta a patios interiores de diferente tamaño y función que lo vertebran.

En el colegio concertado “Santa Teresa de Jesús” en Badajoz, del arquitecto Rafael Andreo Rubio tiene una especial importancia la capilla, que se convierte en el elemento principal de la edificación, decidiéndose disponer bajo tierra y del que sobresale su cubierta.

El “Juan Vázquez”, situado en la ciudad anteriormente mencionada, proyectado por Gerardo Ayala, sigue las premisas del nuevo concepto del espacio escolar que parte de la sustitución del aula como recinto limitado por un conjunto de sitios de dimensiones y características diversas, que permitan la libertad de movimiento de profesores y alumnos.

Analizados en ese orden cronológico, se puede observar de qué manera va evolucionando la arquitectura escolar franquista en la comunidad autónoma de Extremadura, poniéndose de relieve de forma común cómo estos complejos han aunado arquitectura y educación, formando un todo indisoluble, erigiéndose la construcción como parte importante del proceso educativo en una etapa distintiva de nuestra historia y en una región alejada del centro neurálgico español.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo General de la Administración (AGA). Alcalá de Henares (Madrid).

Archivo Municipal de Badajoz (AMB). Badajoz. Sección Vías y Obras.

Archivos del Servicio Provincial de Obras de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (ASPOCEE). Badajoz.

Fundación Alejandro de la Sota (FAS).

Fuentes bibliográficas

Alves da Costa, Alezandre, dir. X Congreso DOCOMOMO Ibérico “El fundamento social de la arquitectura; de lo vernáculo y lo Moderno, una síntesis cargada de oportunidades”. Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura y Deporte, 2023.

Ayala, Gerardo. Gerardo Ayala: arquitecto. Madrid: Munillalería, 1994.

Barrantes López, Carlos. “El Instituto Nacional de Enseñanza Media El Brocense. Modelo de arquitectura escolar de los años 60 en Cáceres,” Norba-Arte, no. 22-23 (2002-2003): 223-238.

–––. “La Universidad Laboral de Cáceres: un ejemplo significativo en la arquitectura escolar extremeña en la década de los setenta.” Ars et sapientia, no. 14 (2004): 25-47.

Basterra Ederra, Pablo. “Las universidades laborales de Luis Laorga y José López Zanón.” RA: revista de arquitectura, no. 18 (2016): 89-96. https://doi.org/10.15581/014.18.89-96.

Cabecera Soriano, Rubén. Los pueblos de colonización extremeños de Alejandro de la Sota. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2014.

Candela Sahuquillo, Vicente, y Antonio Candela Sahuquillo. “V. Candela Rodríguez, arquitecto.” Revista Oeste (Revista de Arquitectura y Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura), no. 11-12 (1994): 113-128.

De la Sota, Alejandro. Alejandro de la Sota: arquitecto. Madrid: Pronaos, 1997.

De Zurko, Edward Robert. La teoría del funcionalismo en arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión, 1971.

Delgado Orusco, Eduardo. El agua educada. Imágenes del Archivo Fotográfico del Instituto Nacional de Colonización 1939-1973. Madrid: MAGRAMA, 2015.

Fernández del Amo, José Luis. Palabra y obra: escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995.

Fisac Serna, Miguel, y Francisco Arqués Soler. Miguel Fisac, Madrid: Ediciones Pronaos, 1996.

Flores Soto, José Antonio. “Vegaviana, una lección de arquitectura.” Cuaderno de notas, no. 14 (2013): 18-53.

González González, José Manuel. Guía de arquitectura de Badajoz, 1900-1975. Mérida: Junta de Extremadura, 2011.

–––. “La arquitectura escolar de Badajoz entre 1900 y 1975,” Historia de la educación, no. 38 (2019): 277-290. https://doi.org/10.14201/hedu201938277290.

González González, José Manuel. “La arquitectura escolar de Badajoz entre 1900 y 1975,” Historia de la educación, no. 38 (2019): 277-290. https://doi.org/10.14201/hedu201938277290.

Hernández Hernández, Lope, y Manuel Vaz-Romero Nieto. “La Universidad Laboral de Cáceres. Su génesis y trayectoria (1951-2005), (parte I).” Ars et sapientia, no. 29 (2009): 37-62.

Morales Saro, María Cruz. La arquitectura de Miguel Fisac. Ciudad Real: Colegio de Arquitectos, 1979.

Vaz-Romero, Manuel. “La Universidad Laboral de Cáceres. Trayectoria y momentos importantes, (parte II).” Ars et sapientia, no. 32 (2010): 59-93.

Vera Carrasco, José María, y José Maldonado Escribano. La arquitectura escolar en los pueblos de colonización de Extremadura. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2020.

Fuentes digitales

Fundación DOCOMOMO. “Colegio público García de Paredes.” Consultado el 12 de diciembre de 2023. https://docomomoiberico.com/edificios/colegio-publico-garcia-de-paredes/.

–––. “Instituto El Brocense.” Consultado el 12 de diciembre de 2023. https://docomomoiberico.com/edificios/instituto-el-brocense/.

–––. “Pueblo de colonización de Entrerríos.” Consultado el 12 de diciembre de 2023. https://docomomoiberico.com/edificios/pueblo-de-colonizacion-de-entrerrios/.

–––. “Pueblo de colonización de Vegaviana.” Consultado el 12 de diciembre de 2023. https://docomomoiberico.com/edificios/pueblo-de-colonizacion-vegaviana/.

–––. “Universidad Laboral Hispano-Americana.” Consultado el 12 de diciembre de 2023. https://docomomoiberico.com/edificios/universidad-laboral-hispano-americana/.

[1] Alexandre Alves da Costa, dir., X Congreso DOCOMOMO Ibérico “El fundamento social de la arquitectura; de lo vernáculo y lo Moderno, una síntesis cargada de oportunidades” (Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura y Deporte, 2023).

[2] José Manuel González González, “La arquitectura escolar de Badajoz entre 1900 y 1975,” Historia de la educación, no. 38 (2019): 277-290, https://doi.org/10.14201/hedu201938277290. En este artículo su autor se acerca a los edificios escolares de Badajoz, prácticamente abarcando casi todo el siglo XX, que ya fueron incluidos en su libro, más general, en el que integra algunos de los planos por nosotros estudiados: Guía de arquitectura de Badajoz, 1900-1975 (Mérida: Junta de Extremadura, 2011).

[3] Alfredo Vegas Pérez, Proyecto del Instituto de Enseñanza Media en Badajoz, 1943, Legajo 35-05547, Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares (Madrid).

[4] Edward Robert de Zurko, La teoría del funcionalismo en arquitectura (Buenos Aires: Nueva Visión, 1971).

[5] Tomás Rodríguez, Proyecto de la Escuela de Magisterio y Escuelas Anejas de Badajoz, 1950, Legajo 32-03638, AGA.

[6] Miguel Fisac Serna y Francisco Arqués Soler, Miguel Fisac (Madrid: Ediciones Pronaos, 1996); María Cruz Morales Saro, La arquitectura de Miguel Fisac (Ciudad Real: Colegio de Arquitectos, 1979).

[7] Para ampliar sobre este tema, véase: José María Vera Carrasco y José Maldonado Escribano, La arquitectura escolar en los pueblos de colonización de Extremadura (Cáceres: Universidad de Extremadura, 2020).

[8] Alejandro de la Sota, Proyecto de escuelas para Entrerríos, 1953, Sig. 53-B CQ6, Fundación Alejandro de la Sota (FAS); Fundación DOCOMOMO, “Pueblo de colonización de Entrerríos,” consultado el 12 de diciembre de 2023, https://docomomoiberico.com/edificios/pueblo-de-colonizacion-de-entrerrios/.

[9] Rubén Cabecera Soriano, Los pueblos de colonización extremeños de Alejandro de la Sota (Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2014); Alejandro de la Sota, Alejandro de la Sota: arquitecto (Madrid: Pronaos, 1997); Vera Carrasco y Maldonado Escribano, La arquitectura escolar, 145-148.

[10] Eduardo Delgado Orusco, El agua educada. Imágenes del Archivo Fotográfico del Instituto Nacional de Colonización 1939-1973 (Madrid: MAGRAMA, 2015); José Luis Fernández del Amo, Palabra y obra: escritos reunidos (Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995); Vera Carrasco y Maldonado Escribano, La arquitectura escolar, 447-452; Fundación DOCOMOMO, “Pueblo de colonización de Vegaviana,” consultado el 12 de diciembre de 2023, https://docomomoiberico.com/edificios/pueblo-de-colonizacion-vegaviana/.

[11] José Antonio Flores Soto, “Vegaviana, una lección de arquitectura,” Cuaderno de notas, no. 14 (2013): 18-53; Vera Carrasco y Maldonado Escribano, La arquitectura escolar, 447-452.

[12] Vicente Candela Sahuquillo y Antonio Candela Sahuquillo, “Vicente Candela Rodríguez, arquitecto,” Revista Oeste (Revista de Arquitectura y Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura), no. 11-12 (1994): 113-128.

[13] Vicente Candela, Proyecto del Instituto El Brocense, en Cáceres, 1958, Legajo 20457, AGA.

[14] Carlos Barrantes López, “El Instituto Nacional de Enseñanza Media El Brocense. Modelo de arquitectura escolar de los años 60 en Cáceres,” Norba-Arte, no. 22-23 (2002-2003): 223-238.

[15] Fundación DOCOMOMO, “Instituto El Brocense,” consultado el 12 de diciembre de 2023, https://docomomoiberico.com/edificios/instituto-el-brocense/.

[16] Fundación DOCOMOMO, “Colegio público García de Paredes,” consultado el 12 de diciembre de 2023, https://docomomoiberico.com/edificios/colegio-publico-garcia-de-paredes/.

[17] Carlos Barrantes López, “La Universidad Laboral de Cáceres: un ejemplo significativo en la arquitectura escolar extremeña en la década de los setenta,” Ars et sapientia, no. 14 (2004): 25-47; Pablo Basterra Ederra, “Las universidades laborales de Luis Laorga y José López Zanón,” RA: revista de arquitectura, no. 18 (2016): 89-96, https://doi.org/10.15581/014.18.89-96; Lope Hernández Hernández y Manuel Vaz-Romero Nieto, “La Universidad Laboral de Cáceres. Su génesis y trayectoria (1951-2005), (parte I),” Ars et sapientia, no. 29 (2009): 37-62; Manuel Vaz Romero, “La Universidad Laboral de Cáceres. Trayectoria y momentos importantes, (parte II),” Ars et sapientia, no. 32 (2010): 59-93.

[18] Fundación DOCOMOMO, “Universidad Laboral Hispano-Americana,” consultado el 12 de diciembre de 2023, https://docomomoiberico.com/edificios/universidad-laboral-hispano-americana/.

[19] Rafael Andrea Rubio, Proyecto del colegio Santa Teresa de Jesús de las Esclavas de María Inmaculada en Badajoz, 1967, Expediente 4.110/1968 del ensanche, Sección Vías y Obras, Archivo Municipal de Badajoz (AMB), Badajoz.

[20] Gerardo Ayala, Gerardo Ayala: arquitecto (Madrid: Munillalería, 1994).

[21] Gerardo Ayala, Colegio Nacional de 16 secciones en la Barriada de San Fernando en Badajoz, sin numerar, Archivos del Servicio Provincial de Obras de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (ASPOCEE), Badajoz.