El escultor genovés Francesco Galleano (c. 1713-1753): obras atribuibles y un modelo repetido por su taller

The Genoese Sculptor Francesco Galleano (c. 1713-1753): Attributable Works and a Model Repeated by his Workshop

Juan Luis Puya Lucena

Universidad de Sevilla, España

Recibido: 22/02/2024 | Aceptado: 02/09/2024

|

Resumen |

Palabras clave |

|

|

Francesco Galleano fue uno de los escultores pertenecientes a aquel grupo de artistas que llegaron desde la ciudad ligur de Génova. Formado, al igual que su hermano Pietro, en el obrador de su maestro Antón María Maragliano, su instalación en la ciudad de Cádiz le permitió obtener y viabilizar los encargos realizados por su taller, expandiéndose a la zona que le rodeaba. Su gran éxito, a pesar de su pronta muerte, le sirvió para dominar el panorama escultórico genovés en la urbe gaditana. En este trabajo, abordaremos el estudio y propuesta de atribución de varios santos, situados en distintos templos de la ciudad, en el que se ha llevado a cabo un análisis histórico, artístico y comparativo. Asimismo, plantearemos la hipótesis sobre la presencia de un modelo utilizado por el obrador o por sus seguidores en reiteradas ocasiones. |

Francesco Galleano Escultura genovesa Madera policromada Siglo XVIII Cádiz Modelo |

|

|

Abstract |

Keywords |

|

|

Francesco Galleano was one of the sculptors who belonged to that group of artists who came from of the Ligurian city of Genoa. Trained like his brother Pietro in the workshop of his master Antón María Maragliano, his installation in the city of Cadiz allowed him to get and make viable the orders made by his workshop, expanding to the area around him. His great success, despite his early death, allowed him to dominate the Genoese sculptural panorama in the city of Cadiz. In this article, we will address the study and proposed attribution of several sculptures, located in the different temples of Cadiz, in which a historical, artistic, and comparative analysis has been carried out. Likewise, we will raise the hypothesis that a model used by the workshop or by its supporters on many occasions. |

Francesco Galleano Genoese Sculpture Polychromed Wood 18th Century Cadiz Prototype |

Cómo citar este trabajo / How to cite this paper:

Puya Lucena, Juan Luis. “El escultor genovés Francesco Galleano (c. 1713-1753): obras atribuibles y un modelo repetido por su taller.” Atrio. Revista de Historia del Arte, no. 30 (2024): 112-119. https://doi.org/10.46661/atrio.9628.

© 2024 Juan Luis Puya Lucena. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Antecedentes históricos

Cádiz se apoderó del monopolio de las Indias en 1717, mediante bula otorgada por el rey borbónico Felipe V, ordenando inmediatamente el traslado de la Casa de Contratación y del Consulado desde la vecina Sevilla. De esta forma, finalizó la pugna que ambas ciudades tenían por el control del comercio internacional. Este nuevo período floreciente y próspero para la urbe gaditana se caracterizó por el aumento demográfico y económico, la nueva expansión urbanística, el reforzamiento de murallas y la construcción y mejora de edificios[1]. Si bien, este suceso no fue más que el culmen de un proceso iniciado a mediados del siglo XVII, por el cual pretendía dominar el mercado marítimo. Su evidente condición portuaria permitía a los barcos la entrada y salida, al igual que a los comerciantes, que se enriquecían y se establecían tras un largo período de navegar entre países[2]. Y, luego, la recuperación de la ciudad, tras el fatídico asalto angloholandés de 1596. En este sentido, Cádiz gozó de un buen posicionamiento social y económico, que fue ascendiendo, frente a una Sevilla asolada por la epidemia de peste y la inutilización del río Guadalquivir. Por estos condicionantes, no parece extraño su posicionamiento por la dominación del comercio naval y su control total por aquellos años[3].

Ese interés por la demanda comercial propició la llegada de artistas de ámbito nacional, o bien de zona extranjera, que percibieron en Cádiz una oportunidad por trabajar con una clientela interesada y rigurosa. Ello coadyuvó a ser una ciudad cosmopolita, capaz de aglutinar a un grupo de comunidades europeas y agruparlas en un solo espacio, conformando una simbiosis cultural única. Por el caso que nos atañe, la escultura religiosa tomó un papel relevante en las iglesias gaditanas, contratando a esos artífices para ornamentar y embellecer los interiores, al tiempo de proporcionar el culto adecuado. Debemos recordar la inexistencia de una escuela local en Cádiz, pues siempre ha mirado más allá de sus fronteras, actuando como foco receptor de escultores, quienes desarrollaron parte de su carrera profesional en un momento determinado, o bien enviaban sus obras desde su lugar de origen. La madera policromada y el mármol, a veces pintado, fueron los materiales predilectos con los que plasmar las necesidades de una fervorosa sociedad gaditana[4].

La escuela sevillana nutrió de obras a la ciudad desde finales del siglo XVI, dada la proximidad que hay entre las urbes. Una serie de escultores, que nacieron mayormente en la zona castellana, gallega o en Andalucía Oriental, se formaron en la ciudad del Guadalquivir bajo la tutela de los grandes maestros: Juan Martínez Montañés, José de Arce y Pedro Roldán. Del primero, trabajó como oficial el granadino Francisco de Villegas y, aunque bajo las directrices de Francisco de Ocampo, el gallego Jacinto Pimentel. Del siguiente, despuntó el riojano Alonso Martínez y, del último, la sevillana Luisa Roldán y su enorme estela, sobresaliendo su nieto Pedro Duque Cornejo, José Montes de Oca y Benito de Hita y Castillo[5]. No obstante, a finales del Seiscientos y principios del Setecientos, llegaron desde Italia importantes obras y conjuntos esculpidos en los referidos materiales. Fueron los casos de Tommaso Orsolino, Stefano Frugoni, Jacopo Antonio Ponzanelli, los hermanos Schiaffino, Nicola Fumo o los Patalano[6]. Sin embargo, los escultores genoveses fueron los que proveyeron, de manera cuantiosa, a la capital gaditana y a su provincia una vez establecidos allí. El reconocido caposcuola Antón María Maragliano[7] creó con sus manos, junto a sus discípulos, composiciones airosas y artificiales sin moverse de su Génova natal. Uno de sus más predilectos discípulos fue Francesco Galleano, quien sí se trasladó a Cádiz y se encontró con un panorama próspero y repleto de posibilidades para trabajar allí.

Francesco Galleano: biografía de un escultor genovés en Cádiz

La biografía de Francesco Galleano es, hasta el momento, demasiado escueta, pero nos permite conocer datos biográficos y trabajos realizados. Su natalicio se produjo en Génova en torno al año 1713, siendo hijo de José y María Galleano y hermano menor del también escultor Pietro Galleano. Se desconoce, hasta ahora, su entrada en el obrador de Anton Maria Maragliano, pero sería pronto cuando aprendiese el oficio por el cual asimilaría el estilo tan dinámico de su maestro y evolucionaría de manera progresiva. Su llegada a Cádiz a partir de 1727 fue decisiva para implantar su taller. Este hecho sería motivado por el envío de una escultura realizada por su hermano, lo que aumentó la posibilidad de quedarse. Razón no le faltó al pintor y tratadista genovés Carlo Giuseppe Ratti en afirmar, en su Vite de’pittori, scultori, ed architteti genovesi, que “…trasladado a Cádiz, tuvo muchas ocasiones de construir esculturas, en donde cosechó muchos éxitos, y más que podía haber conseguido si su apresurada muerte no lo hubiera arrebatado. Ello fue en el año 1735, mientras apenas alcanzando los 40 años de su vida”. Si bien, erró en la fecha de fallecimiento, ya que no es correcta[8].

Los encargos, tanto documentados como asignados, bastaron para que su obrador se posicionase como uno de los más importantes de la provincia gaditana, llegando a dominar el panorama escultórico genovés hasta su óbito. Una de sus primeras obras fue la imagen de Jesús Resucitado del convento de San Francisco, realizada en 1729. El historiador Lorenzo Alonso de la Sierra publicó los pagos que la hermandad de los Trece proporcionó al genovés. Otros trabajos documentados son la talla de Santa Bárbara de la iglesia castrense de San Francisco en San Fernando[9] y la desaparecida urna procesional de Jesús Nazareno, fechados de manera respectiva en 1735 y 1736[10]. A ello habría que sumar un gran número de imágenes que fueron atribuidas y datadas en el segundo tercio del siglo XVIII, en su mayoría por José Miguel Sánchez Peña. Destacamos las obras gaditanas de la iglesia de San Lorenzo –relieves de los áticos del retablo mayor y laterales del crucero y Nuestra Señora de los Dolores–, las de San Juan de Dios –San Miguel Arcángel y Nuestra Señora de la Soledad– o el conjunto de los Misterios Dolorosos del Santo Rosario, ahora en el Museo Catedralicio[11]. También contribuyeron José Manuel Moreno Arana[12], Rafael Guirado[13] y Esperanza Señas[14] en la asignación de obras localizadas en la provincia gaditana como un San Antonio, ubicado en Jerez de la Frontera, la dolorosa del Mayor Dolor de San Fernando, en los dos primeros casos respectivamente, y un conjunto de imágenes del convento de las Descalzas en Sanlúcar de Barrameda.

En relación a su vida personal, se casó con Magdalena Repeto el 11 de enero de 1743 en el Sagrario de la santa iglesia catedral, y meses después arrendaron una casa en la calle Villalobos esquina con la de Caballería. Las monjas doña Ana y doña Teresa Mier de Tojo, propietarias de la vivienda, les otorgaron habitarla por un tiempo de 6 años y con la cantidad anticipada de 15 pesos mensuales. En el mismo año, Galleano figuró junto a Francesco María Mayo, Cayetano de Acosta y Gonzalo Fernández de Pomar en la lista de artistas destacados para la reforma del Palacio Real de Madrid[15]. Tres años después, intentó participar en la construcción de la sillería de coro de la catedral de Córdoba, un hecho del que se carece de más información[16]. Retomando los datos del matrimonio, llegaron a tener dos hijos, llamados Francisco de Paula y José María, nacidos en 1752 y 1753. Fue, en ese momento, cuando el palacio de Villareal de El Puerto de Santa María requirió de sus servicios en la realización de las imágenes de su capilla particular[17]. Sin embargo, una enfermedad desconocida le impidió seguir trabajando. Por este motivo, pudo testar dos veces, declarando el fallecimiento de sus hijos y a su mujer como heredera universal y albacea junto a Francisco van Hemert y Tomás Micón[18]. El óbito del escultor aconteció el 21 de diciembre de 1753, siendo enterrado en la capilla de la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo vestido con el hábito de la orden[19]. Tras su muerte, los escultores Doménico Giscardi en Cádiz y Jácome Baccaro en Jerez de la Frontera dominaron el panorama escultórico.

Francesco Galleano: obras atribuibles

La fama adquirida por Francesco Galleano y su taller se debe a su vasta y fecunda producción. En este punto, damos a conocer las imágenes que podemos considerar de su gubia. Una de ellas es la talla de San Francisco de Asís (Fig. 1) del cenobio franciscano de Nuestra Señora de los Remedios. Hemos conocido su ubicación en un retablo situado en la antigua capilla de San Diego de Alcalá. Sin embargo, fue trasladado a otro en 2017 en el espacio dedicado a san Luis de los franceses, desmontado en 2020 sin razón aparente[20]. El santo fundador dirige su mirada hacia una pequeña cruz, indicando una posible relación con los grafismos faciales del San José de la capilla isleña de los Desamparados en la boca entornada, los ojos rehundidos, la nariz afilada y las cejas arqueadas. Asimismo, la barba, nacida a partir de las orejas y del surco naso-labial, y la cabellera, rasurada en el centro, ofrecen pequeñas y largas hebras de pelo de forma compacta y ondulante. La manera de tratarlo recuerda a la del referido San Antonio de la iglesia de los Descalzos de Jerez de la Frontera. Su mano diestra evoca a la de Jesús Resucitado del citado convento, mientras que sus pies aluden a los de Santa Bárbara de San Fernando, presentándose alargados y perforados junto al costado. Viste una túnica con capucha marrón, riquísimamente decorada con elementos donde predominan hojas y flores, ceñida por un cordón de tres nudos y con pliegues que no cesan de aparecer en diagonal. Su alarmante estado de conservación obliga a una restauración para que recupere los valores estéticos.

Fig. 1. Taller de Francesco Galleano (atribuido), San Francisco de Asís, madera policromada y estofada. Convento de Nuestra Señora de los Remedios, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

Otro de los santos asignables es un San Judas Tadeo (Fig. 2) colocado en la capilla de San Benito de la catedral nueva. Si bien creemos que su ubicación debió ser la sacristía de la iglesia del hospital de la Misericordia (San Juan de Dios), teoría que proponemos a partir de un acta de cabildo localizada en el Archivo Catedralicio con fecha a uno de septiembre de 1845, en la que el canónigo de la catedral, don José María Yanguas y Soria:

Fig. 2. Taller de Francesco Galleano (atribuido), San Judas Tadeo, madera policromada y estofada. Santa y apostólica iglesia catedral de la Santa Cruz sobre las aguas, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

pidió constase en las Actas la procedencia de las Santas Imágenes que S. S. como encargado para ello por el Cabildo ha traído a esta Santa Iglesia Catedral desde el año 1838, en que se estrenó y en su virtud se mandó poner la nota que sigue a este acuerdo: del director de la Casa Hospicio de la Misericordia, una imagen de San Judas Tadeo, que existía en la sacristía de dicha iglesia[21].

El apóstol de Cristo comparte características fisonómicas con la Virgen del Mayor Dolor del conjunto de los Misterios Dolorosos, especialmente en la zona de los párpados, cejas y nariz. Sin embargo, la cabellera y la barba, ambas de aspecto grumoso y abocetado, recuerdan a las que empleó Galleano en el grupo de la Caída. No obstante, los pies concuerdan con los de Dios Hijo, uno de los protagonistas del relieve de la Santísima Trinidad del retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo. La roca en la que se alza obliga a que el miembro inferior izquierdo reciba el peso y el contrario sirva de apoyo. Esta solución pone de relieve el aprendizaje de Galleano en el taller de Maragliano, en cuya producción se perciben un San José con el Niño Jesús y un San Roque con dicho recurso[22]. Resulta interesante la vestimenta, compuesta por una túnica y manto envolvente, que forman diversos planos acartonados y ondulaciones, mientras un repertorio de hojas y flores inundan tales indumentarias. Un libro, un hacha y una pequeña ranura en el pecho, del que posiblemente pendiera un relicario o un medallón con la faz de Cristo, conforman sus atributos.

Un busto de San Felipe Benizio (Fig. 3), perteneciente a la Venerable Orden Tercera de los Siervos de María, también es asimilable al quehacer del genovés[23]. El santo manifiesta su mirada inclinada y abstraída, a través del entornado de la boca, en la contemplación de un gran crucifijo cogido en sus manos. Merece especial atención la resolución de los pequeños mechones en la cabellera y barba, similares a los del ya estudiado San Francisco de Asís. Si bien, las facciones de su semblante pueden concordar con las del Señor de la Oración del Huerto del convento de la Piedad o, si cabe, con las de San Cayetano del retablo del Cristo de los Afligidos de la iglesia de San Lorenzo. Su cuerpo queda oculto por un hábito con muceta y escapulario negro sobre fondo marrón verdoso, colgando en su cintura una corona dolorosa y un libro en su diestra.

Fig. 3. Taller de Francesco Galleano (atribuido), Busto de San Felipe Benizio, madera policromada. Iglesia de San Lorenzo, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

Hemos de añadir dos esculturas, ubicadas en el lado de la epístola del presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, los santos Benito de Palermo y Efigenia, princesa de Etiopía (Fig. 4). Fueron titulares de una cofradía junto a Nuestra Señora de la Salud, fundada por la comunidad negra a mediados del siglo XVII en la parroquia del Rosario, resultado del enfrentamiento con la Orden de Predicadores al ser expulsados de la cofradía del Rosario, creada por éstos. Ambos personajes se convirtieron en los grandes abanderados del colectivo negroide, una gran minoría que vio en ellos su más fiel reflejo[24]. Las tallas que aquí presentamos obedecen a las características propias de Francesco Galleano, aunque no ofrecen la soltura que el genovés conseguía en sus imágenes, por lo que pensamos en un seguidor suyo. La cronología de ambos la situamos en torno al año 1752. En ese año, la hermandad contrató a Tomás Guisado el Joven[25] para la ejecución de un retablo donde albergar a sus titulares. Para la ocasión, se realizarían las nuevas imágenes de los santos, ya que sabemos que la efigie actual de San Benito debió ser sustituida por la que fue reclamada y devuelta por los cofrades, según consta en el Libro de Cabildos de la hermandad del Rosario[26]. En relación a Santa Efigenia, se incorporó como tercera titular en esos años, pues no consta que lo haya sido con anterioridad[27]. Habría que tener presente el proceso de expansión devocional en el siglo XVIII por Francisco Colmenero, quien llevó a la santa no sólo a los rincones de España, sino también a los virreinatos americanos, por lo que no sería extraña su adhesión[28]. Por otro lado, citamos que la titular mariana, la Virgen de la Salud, fue intervenida por un maestro anónimo[29].

Fig. 4. Taller de Francesco Galleano (atribuido), San Benito de Palermo y Santa Efigenia de Etiopía, h. 1752, madera policromada y estofada. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

Si bien, san Benito de Palermo fue un fraile franciscano del siglo XVI, cuyo culto y difusión fue inmediato tras su muerte. La presencia de la orden y de la raza facilitó su expansión por Andalucía de forma abrumada[30]. El santo mira fijamente al frente, en cuya testa, coronada por un halo dorado, se manifiestan los párpados levantados, uno de los signos ineludibles en la producción de nuestro genovés, así como la boca entreabierta, que nos recuerda a la de San Miguel Arcángel de la iglesia de San Juan de Dios. Sus manos desproporcionadas sostienen con cuidado una cruz en la siniestra y, seguramente, un corazón en llamas en la diestra, ésta última coincide en forma con la del referido San José de Génova. La túnica marrón, de planos recortados y ceñida por un cíngulo, oculta su cuerpo, que ofrece un sutil contrapposto. En cambio, santa Efigenia de Etiopía fue una figura de los primeros tiempos del cristianismo, relacionada con san Mateo y su evangelización por Etiopía y el Valle del Nubia. La talla mira con atención la cruz, sostenida en su derecha, mientras en la siniestra debió portar un libro o una iglesia en llamas, sus símbolos habituales. Viste túnica con escapulario y toca de color marrón y capa y velo blanco, siendo atractiva la decoración de flores y rocallas que ocupan dichas indumentarias, ofreciendo planos irregulares a modo de pliegues[31].

Un modelo repetido en el taller de Francesco Galleano

Una de las peculiaridades de la producción del taller de Francesco Galleano es el uso reiterado de un modelo basado en la colocación de los ropajes de forma desplegada y con numerosos dobleces en las túnicas. En el caso de los mantos, queda recogido en uno de los lados de la imagen, mientras es dejado caer en el opuesto, lo que ganaría en movimiento. El hecho de esta repetición podría deberse a que nuestro genovés vio en él un éxito asegurado para numerosos trabajos. Una de las primeras imágenes que localizamos es la Virgen del Carmen del convento de las Descalzas de Sanlúcar de Barrameda (Fig. 5), fechada en 1736. Aquí, no sólo observamos esa clara composición, heredada de Maragliano[32] –sentada o de pie, pero disponiendo al Niño Jesús en el lado izquierdo y el cetro o rosario en el contrario–, sino que los aditamentos portados, especialmente la capa blanca, ofrecen este anguloso y magistral recurso[33].

Fig. 5. Taller de Francesco Galleano (atribuido), Virgen del Carmen, 1736, madera policromada y estofada. Convento de los Descalzos, Sanlúcar de Barrameda. © Fotografía: Manuel de los Reyes.

Por otro lado, existen tres esculturas, que representan a tres santos obispos, atribuibles al taller de Galleano y que parten de un mismo modelo, pero con ligeras modificaciones. Nos inclinamos a pensar que las fuentes grabadas son las causantes de esta imitación, aunque, por ahora, desconocemos las que hayan sido utilizadas. Sin embargo, el genovés no fue el único en utilizar esta manera mencionada al principio, pues hemos encontrado varios escultores, entre ellos el murciano Francisco Salzillo y el campobassano Paolo Saverio di Zinno, que emplean esta solución. Del primero, destacaremos el San Vicente Ferrer de la iglesia de Santiago de Murcia y del segundo mencionaremos un San Blas, localizado en Isernia (Italia). De esta forma, no es baladí pensar que existe una repetición en las obras de índole iconográfica en nuestro escultor, como veremos a continuación.

Una de las esculturas, que reseñamos, es un San Fructuoso (Fig. 6) que la parroquia del Sagrario de la Santa Cruz expone en su capilla bautismal. Si bien precisa de una restauración urgente, los datos son escasos, siendo nombrado en el primer tomo de Cádiz Artística: “Se conserva en este recinto (la capilla bautismal) una talla dieciochesca de San Fructuoso (…)”[34], donde hoy permanece. La potencia expresiva de su rostro es resaltada en el levantamiento excesivo de los párpados, la boca abierta o la aparición de rasgos vetustos como las arrugas y la barba gris poblada. La túnica y el alba de color blanco han sido solucionados mediante pliegues doblados perpendicularmente, mientras que la capa pluvial, cerrada por un broche, es dejada caer en el lado derecho y recogida en el contrario. Asimismo, su mano izquierda reposa sobre un libro y la opuesta porta el báculo con un haz con llamas.

Fig. 6. Taller de Francesco Galleano (atribuido), San Fructuoso, madera policromada y estofada. Iglesia de Santa Cruz, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

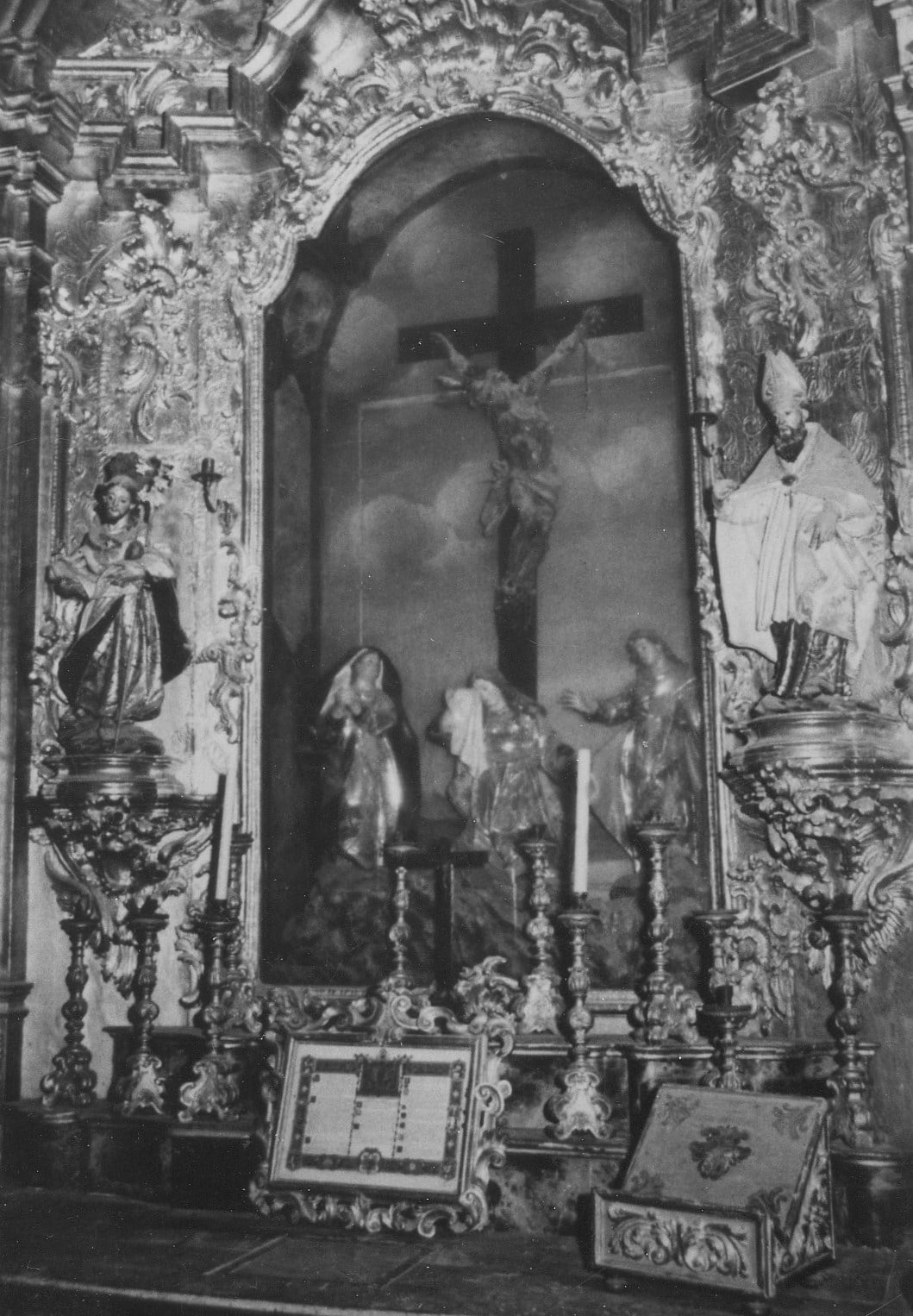

Este esquema también lo hallamos en la pequeña efigie de San Blas (Fig. 7), que actualmente ocupa la hornacina lateral izquierda del retablo central de la capilla de San Diego de Alcalá y habitada por la hermandad del Nazareno del Amor[35]. Si bien, su destino fue el ático de un simulacro lignario dedicado a san Donato, que acabó pereciendo en la contienda de 1931. Una fotografía de finales del siglo XIX demuestra que estaba colocado en la cara posterior del primer pilar de la nave de la epístola[36]. De nuevo, contemplamos esa composición anteriormente reseñada, pero con matices tenidos en cuenta: la mirada absorta, mientras hace ademán de cerrar los párpados, el color negro de su túnica o la mano diestra bendiciendo. En fecha indeterminada, debió desaparecerle el báculo, ubicado en la siniestra. Igualmente, en el desaparecido San Agustín (Fig. 8) del palacio de Villarreal de El Puerto de Santa María encontramos esta solución. Si bien, el santo de Hipona coge una parte de su capa pluvial con la izquierda, al tiempo de portar su cayado en el lado opuesto[37].

Fig. 7. Taller de Francesco Galleano (atribuido), San Blas, h. 1750, madera policromada y estofada. Convento de Nuestra Señora de los Remedios, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

Fig. 8. Francesco Galleano, retablo de la Capilla de los Purullena (paradero desconocido), 1753. Palacio de los Purullena, El Puerto de Santa María. © Fotografía: Centro Municipal de Patrimonio Histórico de El Puerto de Santa María.

Para acabar este punto, reseñaremos una escultura de San José con el Niño (Fig. 9), situada en la parroquia de Santa Cruz. Este tipo representativo tuvo predicamento en Cádiz en el siglo XVIII, cuando los artistas, especialmente genoveses, ejecutaron exuberantes imágenes de esta fraternal iconografía. En este caso responde a una intervención, ya que la cabeza y manos del patriarca son anteriores, asignándose a la gubia de Francisco de Villegas. La vestimenta, que oculta su cuerpo, es lo que realizaría el taller de Francesco Galleano. De aspecto volumétrico, consta de una túnica de numerosos pliegues verticales y un manto, decorado con roleos vegetales en ambos casos[38].

Fig. 9. ¿Francisco de Villegas? (cabeza y manos) y taller de Francesco Galleano (túnica y manto) (atribuido), San José con el Niño Jesús, madera policromada y estofada. Iglesia de la Santa Cruz, Cádiz. © Fotografía: Juan Luis Puya Lucena.

Conclusiones

El escultor Francesco Galleano consiguió dominar el panorama escultórico genovés en Cádiz y su área limítrofe, por medio de los encargos tomados por su taller. A partir de este artículo, la producción del artista queda ampliada y se ha podido reconstruir parte de la historia de algunas imágenes por medio de diversas fuentes. Si bien, queda por demostrar qué modelos o estampas utilizaba el genovés para la creación de sus obras lo cual, sin duda, merece un estudio en profundidad. Estas ideas debieron ser trasladadas a otros miembros del taller o artistas seguidores de su arte, como fue el caso de Antonio Molinari, de un desconocido Gerónimo Guano u otros que todavía están sin descubrir. En definitiva, Francesco Galleano demostró su validez como escultor en una ciudad pujante y en época de bonanza en la que, a pesar de su pronta muerte, creó una multitud de esculturas para las iglesias y hermandades gaditanas y su provincia.

Referencias

Fuentes documentales

Archivo Catedralicio (ACC). Cádiz. Fondos: Actas de Cabildo.

Fuentes bibliográficas

Aguilar Priego, Rafael. “Bosquejo histórico de la ejecución de la sillería del coro de la Catedral de Córdoba.” Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 17, no. 56 (1946): 173-214.

Albarrán Martín, Virginia. “Se buscan escultores para el nuevo Palacio Real de Madrid.” BSAA Arte, no. 74 (2008): 203-218.

Alonso de la Sierra Fernández, Lorenzo. El Nazareno de Santa María. Cuatro siglos de arte en Cádiz. Madrid: Silex ediciones, 1992.

–––, coord. Pietas Populi. Pervivencias. Cádiz: Consejo Local de Hermandades y Cofradías, 2012. Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en el Museo Provincial en Cádiz, 2 de agosto-2 de septiembre de 2012.

Alonso de la Sierra Fernández, Juan, Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, y Pablo Amador Marrero. Convento y Museo. 450 años de la llegada de los franciscanos y del culto a la Vera-Cruz en Cádiz. Cádiz: Hermandad de la Vera-Cruz, 2016.

Alonso de la Sierra Fernández, Juan, Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, Pablo Pomar Rodil, y Miguel Ángel Mariscal. Guía artística de Cádiz y su provincia I. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2005.

Bustos Rodríguez, Manuel. “Origen y consolidación de las élites gaditanas en la época moderna.” En Actas de las X Jornadas de Andalucía y América (Universidad de Santa María de la Rábida, 1991), coordinado por Bibiano Torres Jiménez, 175. Huelva: Diputación de Huelva, 1992.

–––. “La topografía urbana del Cádiz moderno y su evolución.” RAMPAS, no. 10 (2008): 413-444. https://doi.org/10.25267/Rev_atl-mediterr_prehist_arqueol_soc.2008.v10.14.

Calderón Rovira, Jaime. “Las cofradías de negros, pardos y mulatos en el Cádiz de la Edad Moderna.” En Del espacio a la identidad. Patrimonios y humanidades en el siglo XXI, editado por Pablo López Gómez, Ana Beatriz Hidalgo Salamanca, Ana Cristina Rodríguez Guerra, Eduardo Fernández García, y Rafael Ceballos Roa, 65-78. León: Universidad de León, 2021.

Castañeda García, Rafael, y Bernard Vicent. “Las representaciones de santa Efigenia en las monarquías ibéricas, siglos XVI-XVIII.” En Imagen y santidad entre el Mediterráneo y América ibérica durante la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), editado por Claire Bouvier y Ramón Dilla Martí, 1-39. Lille: Universidad de Lille, 2021. https://doi.org/10.4000/atlante.8669.

Castellano Pavón, Miguel Ángel. “Exposición en la capilla de Servitas.” Diario de Cádiz, 10 de marzo de 2021, consultado el 3 de diciembre de 2023, https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Exposicion-capilla-Servitas_0_1554446433.html.

García Jurado, Ricardo. “Stefano Frugoni, escultor del mármol de Carrara.” En El Barroco: Universo de Experiencias, editado por María del Amor Rodríguez Miranda y José Antonio Peinado Guzmán, 407-425. Granada: Asociación Hurtado Izquierdo, 2017.

Guirado Romero, Rafael. “La Hermandad de la Vera-Cruz de San Fernando (1891-1931).” Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Cádiz, 2021.

Herrera García, Francisco Javier. “El retablo en Carmona durante la segunda mitad del siglo XVIII.” En Actas del III Congreso de Historia de Carmona, coordinado por Manuel González Jiménez, 221-249. Carmona: Universidad de Sevilla, 2003.

Hormigo Sánchez, Enrique, y José Miguel Sánchez Peña. Documentos para la Historia del Arte en Cádiz. Vol. 1. Cádiz: José Miguel Sánchez Peña, 2007.

Iglesias Rodríguez, Juan José. “Las infraestructuras portuarias de la Bahía de Cádiz ante el reto del monopolio americano.” Studia Histórica: Historia Moderna, no. 2 (2017): 185-219. https://doi.org/10.14201/shhmo2017392185219.

López Jiménez, José Crisanto. Escultura mediterránea. Final del siglo XVII y el XVIII. Notas desde el sureste de España. Alicante: Caja de Ahorros del Sureste de España, 1966.

Martínez Carretero, Ismael. “Santos legendarios del Carmelo e iconografia.” En El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte (San Lorenzo del Escorial, 2-5 de septiembre de 2008), coordinado por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 393-416. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 2008.

Martínez Pérez, Eduardo. “¿Una obra de Francesco Galleano en San Fernando? Argumentos para la atribución de la gloriosa virgen mártir Santa Bárbara, del Real Cuerpo de Artillería de Marina (S. Fernando, Cádiz).” Cuadernos de restauración, no. 7 (2009): 67-74.

Maura Alarcón, Carlos. Semana Santa de Cádiz. Madrid: Editorial Almuzara SL, 2023.

Moreno Arana, José Manuel. “La impronta genovesa en la escultura jerezana de la segunda mitad del siglo XVIII.” Revista de Historia de Jerez, no. 16-17 (2014): 169-195.

–––. “Hipólito Sancho y el estudio de la escultura barroca en la provincia de Cádiz.” En El legado de Jano: actas de las I Jornadas de Historia: conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento de don Hipólito Sancho (Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, 2015), coordinado por Antonio Aguayo Cobo, 81-97. Jerez de la Frontera: Centro de Estudios Históricos Jerezano, 2016.

–––. “La escultura barroca en las provincias de Cádiz y Huelva.” En Escultura Barroco Español: nuevas lecturas desde los siglos de oro a la sociedad del conocimiento, coordinado por Antonio Rafael Fernández Paradas, 273-296. Vol. 2. Antequera: ExLibric, 2016.

Ramos Suárez, Manuel Antonio. “El retablo mayor de la Capilla de la Vera Cruz de Marchena (Sevilla).” Laboratorio de Arte, no. 32 (2020): 251-270. https://doi.org/10.12795/LA.2020.i32.13.

Ratti, Carlo Giuseppe. Vite de’pittori, scultori, ed architetti genovesi. Vol. 2. Génova: Stamperia Casamara, 1769.

Recio Mir, Álvaro. “El retablo rococó.” En El retablo barroco sevillano, editado por Fátima Halcón y Francisco Javier Herrera García. Sevilla: Fundación El Monte-Universidad de Sevilla, 2000.

Roda Peña, José. “Escultura en la Baja Andalucía durante el siglo XVIII: síntesis interpretativa e historiografía reciente.” Mirabilia Ars, no. 1 (2014): 162-218.

Sánchez Peña, José Miguel. “Dos obras de Nicola Fumo.” Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, no. 9 (1991): 97-106.

–––. Escultura Genovesa. Artífices del Setecientos en Cádiz. Cádiz: autoedición, 2006.

Sanguinetti, Daniele, coord. Anton Maria Maragliano. Bozzetti e piccole sculture. Génova: Sagep editorial, 2010. Publicado con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en el Museo del Presepe en Imperia, 29 de mayo-12 de septiembre de 2010.

–––. Anton Maria Maragliano 1664-1739. «Insignis sculptor Genue». Génova: Editorial SAGEP, 2012.

Señas Domínguez, Esperanza. “La escultura genovesa en el convento de las Descalzas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).” En Hum171. Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz. Nuevas investigaciones 2022, editado por Fernando Cruz Isidoro, 129-142. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2022.

Vincent, Bernard. “San Benito de Palermo en España.” Studia Histórica. Historia Moderna, no. 1 (2016): 23-38. https://doi.org/10.14201/shhmo20163812338.

Zarattini, Fabio. “Santos negros carmelitas e franciscanos: estudo das imagens de Minas Gerais e Pernambuco.” REVER 22, no. 1 (2022): 59-76. https://doi.org/10.23925/1677-1222.2021vol22i1a5.

[1] Juan Alonso de la Sierra Fernández et al., Guía artística de Cádiz y su provincia I (Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2005), 18; Manuel Bustos Rodríguez, “La topografía urbana del Cádiz moderno y su evolución,” RAMPAS, no. 10 (2008): 420-425, https://doi.org/10.25267/Rev_atl-mediterr_prehist_arqueol_soc.2008.v10.14.

[2] Sobre la condición portuaria de Cádiz en Juan José Iglesias Rodríguez, “Las infraestructuras portuarias de la Bahía de Cádiz ante el reto del monopolio americano,” Studia Histórica: Historia Moderna, no. 2 (2017): 185-219, https://doi.org/10.14201/shhmo2017392185219.

[3] Manuel Bustos Rodríguez, “Origen y consolidación de las élites gaditanas en la época moderna,” en Actas de las X Jornadas de Andalucía y América (Universidad de Santa María de la Rábida, 1991), coord. Bibiano Torres Jiménez (Huelva: Diputación de Huelva, 1992), 175.

[4] Carlos Maura Alarcón, Semana Santa de Cádiz (Madrid: Editorial Almuzara S.L., 2023), 64.

[5] José Roda Peña, “Escultura en la Baja Andalucía durante el siglo XVIII: síntesis interpretativa e historiografía reciente,” Mirabilia Ars, no. 1 (2014): 162-218.

[6] Véase José Miguel Sánchez Peña, “Dos obras de Nicola Fumo,” Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, no. 9 (1991): 97-106; Ricardo García Jurado, “Stefano Frugoni, escultor del mármol de Carrara,” en El Barroco: Universo de Experiencias, eds. María del Amor Rodríguez Miranda y José Antonio Peinado Guzmán (Granada: Asociación Hurtado Izquierdo, 2017), 407-425.

[7] Recomendamos Daniele Sanguinetti, Anton Maria Maragliano 1664-1739. «Insignis sculptor Genue» (Génova: Editorial SAGEP, 2012).

[8] Carlo Giuseppe Ratti, Vite de’pittori, scultori, ed architetti genovesi (Génova: Stamperia Casamara, 1769), 2:173.

[9] Eduardo Martínez Pérez, “¿Una obra de Francesco Galleano en San Fernando? Argumentos para la atribución de la gloriosa virgen mártir Santa Bárbara, del Real Cuerpo de Artillería de Marina (S. Fernando, Cádiz),” Cuadernos de restauración, no. 7 (2003): 67-74.

[10] Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, El Nazareno de Santa María. Cuatro siglos de arte en Cádiz (Madrid: Silex ediciones, 1992), 80-81.

[11] José Miguel Sánchez Peña, Escultura Genovesa. Artífices del Setecientos en Cádiz (Cádiz: autoedición, 2006), 119-125; 230-231; 239-243; 249-252.

[12] José Manuel Moreno Arana, “La impronta genovesa en la escultura jerezana de la segunda mitad del siglo XVIII,” Revista de Historia de Jerez, no. 16-17 (2014): 192.

[13] Rafael Guirado Romero, “La Hermandad de la Vera-Cruz de San Fernando (1891-1931)” (Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Cádiz, 2021), 193-195.

[14] Esperanza Sebas Fernández, “La escultura genovesa en el Convento de las Descalzas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),” en Hum171. Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz. Nuevas investigaciones 2022, coord. Fernando Cruz Isidoro (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2022), 129-142.

[15] Virginia Albarrán Martín, “Se buscan escultores para el nuevo Palacio Real de Madrid,” BSAA Arte, no. 74 (2008): 207.

[16] Rafael Aguilar Priego, “Bosquejo histórico de la ejecución de la sillería del coro de la Catedral de Córdoba,” Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 17, no. 56 (1946): 180.

[17] José Manuel Moreno Arana, “Hipólito Sancho y el estudio de la escultura barroca en la provincia de Cádiz,” en El legado de Jano: actas de las I Jornadas de Historia: conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento de don Hipólito Sancho (Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, 2015), coord. Antonio Aguayo Cobo (Jerez de la Frontera: Centro de Estudios Históricos Jerezano, 2016), 81-97; “La escultura barroca en las provincias de Cádiz y Huelva,” en Escultura Barroca Española. Nuevas lecturas desde los siglos de oro a la sociedad del conocimiento, coord. Antonio Rafael Fernández Paradas (Antequera: ExLibric, 2016), 278; José Crisanto López Jiménez, Escultura mediterránea. Final del siglo XVII y el XVIII. Notas desde el sureste de España (Alicante: Caja de Ahorros del Sureste de España, 1966), 9.

[18] El poder de testar y el testamento fueron dados a conocer por Sánchez Peña, “Escultura genovesa,” 117-118.

[19] Sánchez Peña, 118.

[20] Juan Alonso de la Sierra Fernández, Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, y Pablo Amador Marrero, Convento y Museo. 450 años de la llegada de los franciscanos y del culto a la Vera-Cruz en Cádiz (Cádiz: Hermandad de la Vera-Cruz, 2016), 75.

[21] Actas de los Cabildos generales 1583-1969, Acta de Cabildo uno de septiembre de 1845, sección I, serie uno, leg. 61, fol. 42, Archivo Catedralicio (ACC), Cádiz. Este documento fue recogido por Enrique Hormigo Sánchez y José Miguel Sánchez Peña, Documentos para la Historia del Arte en Cádiz (Cádiz: José Miguel Sánchez Peña, 2007), 30.

[22] Daniele Sanguinetti, coord., Anton Maria Maragliano. Bozzetti e piccole sculture (Génova: Sagep editorial, 2010). Publicado con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en el Museo del Presepe en Imperia, 29 de mayo-12 de septiembre de 2010.

[23] Miguel Ángel Castellano Pavón, “Exposición en la capilla de Servitas,” Diario de Cádiz, 10 de marzo de 2021, consultado el 3 de diciembre de 2023, https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Exposicion-capilla-Servitas_0_1554446433.html.

[24] Jaime Calderón Rovira, “Las cofradías de negros, pardos y mulatos en el Cádiz de la Edad Moderna,” en Del espacio a la identidad. Patrimonios y humanidades en el siglo XXI, eds. Pablo López Gómez, Ana Beatriz Hidalgo Salamanca, Ana Cristina Rodríguez Guerra, Eduardo Fernández García, y Rafael Ceballos Roa (León: Universidad de León, 2021), 70-71, 73-75.

[25] Hormigo Sánchez y Sánchez Peña, “Documentos,” 198. Tomás Guisado el Joven ha sido estudiado por Álvaro Recio Mir, “El retablo rococó,” en El retablo barroco sevillano, eds. Fátima Halcón y Francisco Javier Herrera García (Sevilla: Fundación El Monte-Universidad de Sevilla, 2000), 215; Francisco Javier Herrera García, “El retablo en Carmona durante la segunda mitad del siglo XVIII,” en Actas del III Congreso de Historia de Carmona, coord. Manuel González Jiménez (Carmona: Universidad de Sevilla, 2003); Manuel Antonio Ramos Suárez, “El retablo mayor de la Capilla de la Vera Cruz de Marchena (Sevilla),” Laboratorio de Arte, no. 32 (2020): 251-270, https://doi.org/10.12795/LA.2020.i32.13.

[26] Calderón Rovira, “Las cofradías,” 74.

[27] En un documento fechado en 1738 no consta el nombre de santa Efigenia. Nos referimos a Hormigo Sánchez y Sánchez Peña, “Documentos,” 197.

[28] Ismael Martínez Carretero, “Santos legendarios del Carmelo e iconografía,” en El culto a los Santos: cofradías, devoción, fiestas y arte (San Lorenzo del Escorial, 2-5 de septiembre de 2008), coord. Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 2008), 403-404.

[29] Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, coord., Pietas Populi. Pervivencias (Cádiz: Consejo Local de Hermandades y Cofradías, 2012). Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en el Museo Provincial en Cádiz, 2 de agosto-2 de septiembre de 2012.

[30] Bernard Vincent, “San Benito de Palermo en España,” Studia Histórica. Historia Moderna, no. 1 (2016): 24-25, 27, https://doi.org/10.14201/shhmo20163812338.

[31] Rafael Castañeda García y Bernard Vicent, “Las representaciones de santa Ifigenia en las monarquías ibéricas, siglos XVI-XVIII,” en Imagen y santidad entre el Mediterráneo y América ibérica durante la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), eds. Claire Bouvier y Ramón Dilla Martí (Lille: Universidad de Lille, 2021), 18, https://doi.org/10.4000/atlante.8669. Fabio Zarattini, “Santos negros carmelitas e franciscanos: estudo das imagens de Minas Gerais e Pernambuco,” REVER 22, no. 1 (2022): 62, https://doi.org/10.23925/1677-1222.2021vol22i1a5.

[32] Véase la Virgen de Porta Coeli de la iglesia del Carmen, la Virgen del Rosario de la capilla del Pópulo, ambas localizadas en Cádiz, y la Virgen del Rosario de la iglesia mayor de San Fernando.

[33] La imagen ha sido estudiada recientemente por Señas Fernández, “La escultura genovesa,” 139-141.

[34] Alonso de la Sierra Fernández et al., “Cádiz artística,” 28-29.

[35] Alonso de la Sierra Fernández, Alonso de la Sierra Fernández, y Amador Marrero, “450 años,” 64-65.

[36] El retablo debió realizarse en torno a 1650 bajo la dirección de Alejandro de Saavedra, pero a mediados del siglo XVIII la parte central fue modificada, incorporándose la vitrina y la hornacina del ático, donde se situaba la pequeña talla de San Blas, siendo posible adscribirla al taller de Francesco Galleano hacia 1750. Alonso de la Sierra Fernández, Alonso de la Sierra Fernández, y Amador Marrero, 77.

[37] López Jiménez, “Escultura Mediterránea,” 9.

[38] Alonso de la Sierra Fernández et al., “Cádiz artística,” 29. Sobre la fotografía en Recursos de Investigación de la Alhambra, “Cádiz. Sª. Catalina [Iglesia de San Francisco. Cádiz],” consultado el 12 de octubre de 2024, https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/9759.