La población migrante africana se asienta en el litoral andaluz, mientras que la proveniente de Sudamérica elige ciudades de mayor tamaño

27 May 2025

27 May 2025

El 40 % de la población migrante en asentamientos informales de Huelva y Almería sobrevive con menos de 400 euros mensuales. La irregularidad de los ingresos y la falta de acceso a los servicios públicos impiden que los migrantes de zonas dedicadas a la agricultura intensiva mejoren su situación

El informe ‘Migraciones y desigualdades en Andalucía’, elaborado por el Observatorio de Desigualdad de Andalucía y presentado este lunes en el Palacio de los Marqueses de la Algaba con la asistencia del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, muestra con cifras las realidades que afronta la población migrante en la comunidad andaluza, caracterizada por la segregación y condiciones de vida difíciles, especialmente en las áreas de agricultura intensiva. El informe ha sido coordinado por Francisco José Torres, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Pablo de Olavide

En un contexto en el que el reconocimiento de los derechos de la población migrante vive un momento de inflexión, por el Pacto Europeo de Migración y Asilo y la agenda política de muchos países de la UE, el informe reivindica intervenciones sociales y urbanísticas con enfoque territorial y comunitario, junto a una gobernanza participativa, para evitar segregaciones geográficas y un estigma social con consecuencias severas en la salud, las oportunidades y la dignidad de las personas migrantes.

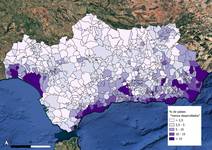

La población andaluza nacida en el extranjero alcanza el 11 %, algo menos que en el conjunto del territorio español, con una distribución cada vez más concentrada en las provincias litorales, si bien con matices en cuanto a los países de origen. Mientras la población procedente de Centro y Sudamérica se radica en localidades de mayor tamaño y dinamismo económico, donde existe mayor variedad de oportunidades laborales, la mayor parte de la población africana suele asentarse en las áreas litorales de agricultura intensiva, y también, aunque de un modo mucho menos apreciable, en municipios del interior.

La segregación se manifiesta tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En las ciudades, la población de llegada se ubica mayoritariamente en barrios humildes y especialmente desfavorecidos. Son zonas urbanas con parques de viviendas antiguos, de baja calidad y alquileres más asequibles, con una ubicación generalmente periférica. A ello contribuye también la disposición de los propietarios a alquilar la vivienda a población extranjera y, en positivo, las redes existentes de apoyo comunitario y asociativo.

Existen no obstante zonas urbanas donde se da una cierta mixtura entre poblaciones extranjeras —con habitantes procedentes del Norte global—, como las áreas céntricas en transición o los espacios litorales turísticos. En este sentido, los autores del informe remarcan la importancia de favorecer la cohesión desde las políticas públicas, ya que la jerarquía sociolaboral que se aprecia en estos contextos no favorece una interacción entre iguales. Las desigualdades se manifiestan claramente en los tipos de empleos que se desempeñan, afectando a las relaciones sociales y a las formas de convivencia.

Ante una realidad que aboca a las poblaciones migrantes a periferias degradadas y desfavorecidas, donde se agudizan los procesos de segregación y estigmatización, los expertos del Observatorio consideran imprescindible no profundizar en esa ruptura social, y evitar que en los centros históricos los procesos de gentrificación y los excesos del turismo expulsen a las poblaciones con menos recursos, algo que ya está ocurriendo en Sevilla, Granada o Málaga.

Sin embargo, las situaciones más severas de segregación residencial se concentran en el litoral dedicado a la agricultura intensiva. Los asentamientos informales son una realidad estructural y la estancia de quienes viven en estos asentamientos se ha alargado en el tiempo: una de cada cuatro personas lleva 10 años o más en esta situación en Almería; en Huelva son una de cada diez personas. En estos asentamientos vive mayoritariamente población masculina y joven —menores de 45 años—, procedentes del continente africano. Por su parte, las mujeres —dos de cada diez en Almería y una de cada diez en Huelva— están más invisibilizadas en la exclusión residencial, y ocupan lugares en los que pueden conseguir un mínimo de seguridad ante la incidencia de las violencias de género. Aunque la mayoría de estas personas tiene algún tipo de documentación (pasaporte), más de un 60 % están en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo.

La irregularidad de los ingresos por la fluctuación de la necesidad de mano de obra, unida a las dificultades para el empadronamiento — pese a ser una obligación legal que deben cumplir los municipios—, impiden a la población migrante de estas zonas mejorar su situación habitacional y el acceso a servicios públicos y derechos básicos de ciudadanía. Cuatro de cada diez personas tienen ingresos mensuales inferiores a 400 euros; y dos de cada diez no recuerda o no sabe lo que ganó el mes anterior. Como consecuencia de ello, los asentamientos condicionan la vulnerabilidad social e impiden cualquier proceso de integración y convivencia. Se trata de lugares inhóspitos, aislados, sin medios de transporte, situados en zonas deterioradas, sin comercios ni servicios públicos, sin contenedores, agua, ni red de saneamiento. Ante esta realidad, el desmantelamiento de algunos asentamientos sin alternativas habitacionales no supone más que un desplazamiento de los mismos.

El informe ‘Migraciones y Desigualdades en Andalucía’ ha sido elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los resultados de la Estadística del Padrón continuo (INEbase), capítulos 2º y 3º, y de las encuestas realizadas por la Fundación CEPAIM, capítulo 4º.

Una plataforma abierta y plural para el análisis de las desigualdades

Más de veinte entidades y asociaciones forman parte del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, coordinadas por Intermón Oxfam; entre ellas, las universidades de Granada, Sevilla, Pablo de Olavide y Loyola Andalucía. El Observatorio trata de caracterizar los diferentes tipos de desigualdades, sus causas y consecuencias, así como visibilizar las buenas y malas prácticas que se llevan a cabo en el marco social y político.

Más información:

VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía:

‘Migraciones y Desigualdades en Andalucía’.

https://observatoriodesigualdadandalucia.org

Fuente: Unidad Técnica de Comunicación UPO